中國黃河上游地區(qū)新石器時代晚期至青銅時代早期的文化。因首先發(fā)現(xiàn)于甘肅省廣河縣(原寧定縣)齊家坪遺址而命名, 由考古學(xué)家安特生所發(fā)現(xiàn)。

主要分布在甘、青境內(nèi)的黃河沿岸及其支流渭河、洮河、大夏河、湟水流域,寧夏南部與內(nèi)蒙古西部也有零星發(fā)現(xiàn)。

齊家文化上承馬家窯文化。據(jù)放射性碳素斷代并校正,早期的年代為公元前2000年左右,下限還當更晚。該文化展現(xiàn)了黃河上游地區(qū)原始氏族公社解體和階級產(chǎn)生階段的生產(chǎn)水平和社會急劇變化的狀況。

瑞典考古學(xué)家安特生

發(fā)現(xiàn)與研究

齊家坪遺址發(fā)現(xiàn)于1924年,該遺址位于洮河西岸臺地,保存較好。1945年,在廣河縣陽洼灣遺址發(fā)掘了兩座齊家文化墓葬,從田野工作中頭一次判明齊家文化的相對年代要晚于馬家窯文化。

1947~1948年,在甘肅渭河上游、西漢水、洮河、大夏河流域與河西走廊一帶進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)90多處齊家文化遺址,首次發(fā)現(xiàn)了白灰面房子等建筑遺跡。中華人民共和國成立以來,進行了大量的考古調(diào)查、發(fā)掘工作,比較重要的有甘肅劉家峽水庫區(qū)的調(diào)查。

武威皇娘娘臺遺址、永靖大何莊遺址、秦魏家遺址和青海樂都柳灣墓地的發(fā)掘;其他經(jīng)發(fā)掘的遺址還有甘肅蘭州青崗岔、秦安寺嘴坪、廣河齊家坪,青海貴南尕馬臺,寧夏固原海家灣等。總共約350多處。

通過發(fā)掘與綜合研究,基本上揭示了齊家文化的特征、經(jīng)濟生活和社會狀況,尤其對墓地及葬俗有了較多的了解。

齊家坪遺址聚落發(fā)掘時的場景

文化特征

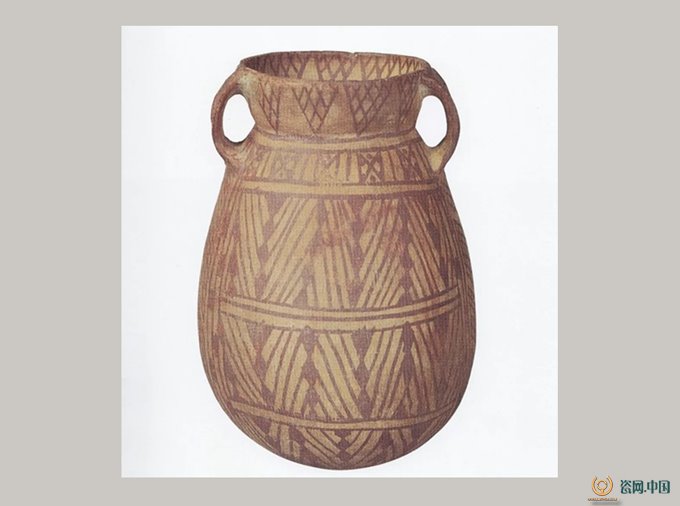

齊家文化有一群獨具特征的陶器。主要為泥質(zhì)紅陶和夾砂紅褐陶,還有少量的灰陶。器表除素面外,主要是籃紋和繩紋。還有少量泥質(zhì)彩陶,既有黑彩,也有紅彩或紫紅彩,花紋有菱形紋、網(wǎng)格紋、三角紋、波折紋、蝶形紋等,紋樣疏朗簡化。

陶器造型以平底器為主,也有一些圈足器與三足器。典型器物有雙大耳罐、高領(lǐng)雙耳罐、淺腹盤、深腹盆、鏤孔圈足豆、袋足鬲、三耳罐、侈口罐等,其中以雙大耳罐和高領(lǐng)雙耳罐最富有特色。齊家文化的另一特點是出現(xiàn)了紅銅器和青銅器,都屬于生產(chǎn)工具與裝飾品一類的小型器物。

齊家文化 復(fù)道三角紋圜底彩陶罐

類型與分期

根據(jù)地區(qū)的不同和文化面貌的特點,齊家文化初步可分為3個類型。

①七里墩類型。以天水市七里墩遺址為代表,分布于甘肅東部地區(qū),包括渭河和西漢水的上游。以紅褐陶為主。典型陶器有侈口罐、單耳圓腹罐、高領(lǐng)雙耳罐與雙耳罐形甑等。紋飾多粗繩紋和籃紋,不見彩陶。

②秦魏家類型。以秦魏家遺址為代表,分布在甘肅中部地區(qū),包括洮河與大夏河流域。典型陶器有雙大耳罐、三耳罐、高領(lǐng)雙耳罐、鏤孔豆和單把鬲等。紋飾以豎籃紋和繩紋為主。出現(xiàn)了青銅器。

③皇娘娘臺類型。以皇娘娘臺遺址為代表,主要分布在甘肅西部地區(qū),包括河西走廊。典型陶器有陶尊、陶壺、高領(lǐng)折肩罐、雙耳彩陶罐與彩陶豆等。彩繪花紋有波折紋、菱格網(wǎng)紋、三角形紋與變形蛙紋等,圖案題材別具一格。存在較多的紅銅器。上述3個類型,東部的要比西部的早。

每一類型又存在著時間早晚的差別。如秦魏家類型,根據(jù)地層關(guān)系與陶器特點,從早到晚可分為 4 期:一期大何莊下層,二期大何莊上層,三期秦魏家下層,四期秦魏家上層。

齊家文化 玉琮

原始農(nóng)業(yè)與畜牧

齊家文化的經(jīng)濟生活以原始農(nóng)業(yè)為主,人們已過著比較穩(wěn)定的定居生活。主要是種粟。在大何莊遺址出土的陶罐中,曾發(fā)現(xiàn)粟殼。生產(chǎn)工具以石器為主,其次是骨器。有些石器選用了硬度較高的玉石料。

石鐮與石刀多穿孔磨光,為收割的農(nóng)具;骨鏟系動物的肩胛骨或下顎骨制成,刃寬而鋒利,是很好的挖土工具。石磨盤、石磨棒和石杵用以加工谷物。此外還發(fā)現(xiàn)有石斧。齊家文化的畜牧業(yè)相當發(fā)達。

從出土的動物骨骼可知,家畜以豬為主,還有羊、狗、牛、馬等。據(jù)皇娘娘臺、大何莊、秦魏家三處的地層和墓葬統(tǒng)計,僅豬下顎骨即達800多件,表明當時養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)達。從出土的野生動物骨骼可知,鼬、鹿、狍等是當時狩獵的主要對象。

齊家文化 陶質(zhì)紡輪 有羽翅狀陰刻

制陶與紡織

制陶業(yè)比較發(fā)達。陶器多系手制,一般采用泥條盤筑法,部分經(jīng)慢輪修整,有一些陶罐的口頸部尚留有清楚的輪旋痕跡。陶色多呈橙黃或磚紅,也有一些呈灰褐色,當時人們已掌握了氧化焰和還原焰的燒窯技術(shù)。

有的器表還施一層白陶衣。籃紋和繩紋多作縱行排列,前者多飾在高領(lǐng)雙耳罐的腹下部,后者多飾在夾砂的各種罐類與三足器上。陶容器比較精致,器形多樣。

齊家文化 紅陶人頭像

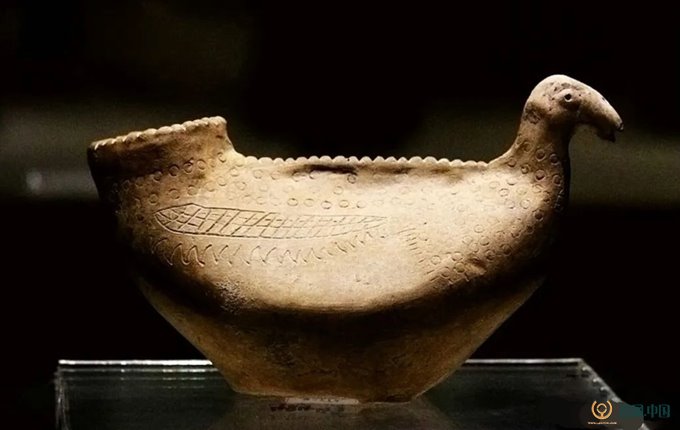

還發(fā)現(xiàn)了陶制的人頭及各種動物塑像:人頭長脖圓頰,兩眼仰視;鳥頭長頸大眼,頸部飾有成串的圓圈紋;一些似綿羊與狗的頭像,形體小巧,姿態(tài)生動。還有陶制小型的瓶形與鼓形響鈴,腹內(nèi)裝一小石球,搖時丁當作響,可能是當時的工藝品。

在居址與墓葬中,普遍發(fā)現(xiàn)有陶、石紡輪與骨針等紡織工具,有的墓葬人骨架與陶罐上有布紋的痕跡。在大何莊一件陶罐上發(fā)現(xiàn)的布紋保存較好,布似麻織,有粗細兩種,粗的一種每平方厘米經(jīng)緯線各11根,細的一種經(jīng)緯線更為細密。當時的衣服大概就是用這種麻布做成的。

齊家文化 紅陶刻劃紋鳥形器

冶銅業(yè)

冶銅業(yè)的出現(xiàn)是生產(chǎn)上的一項突出成就。在皇娘娘臺、大何莊等地已發(fā)現(xiàn)紅銅器與青銅器共有50多件。種類有刀、錐、鑿、環(huán)、匕、斧、鉆頭、泡、鏡、銅飾品和銅渣等。銅刀比較常見,多作扁體長條形,一般有明顯的脊背和刃口。

銅錐也較多,作圓柱形或四面體長條形,一端尖鋒,另端可安木柄使用。銅斧扁平寬刃,近頂端處有一突棱。在齊家坪遺址還出土有器身較厚重的銅斧,一端有長方形銎,并附一對小鈕,刃部鋒利,全長15厘米,是齊家文化銅器中最大的一件標本。銅鏡共發(fā)現(xiàn)2件。

齊家文化 星紋鏡

尕馬臺遺址出土的一件保存較好,圓形,直徑9厘米,厚0.4厘米,一面光平,一面飾七角星形紋,其邊緣有一周突棱,原鏡鈕已損,在鏡緣的一側(cè)鉆有兩個小孔作系繩穿掛之用。齊家坪遺址出土的一件亦為圓形,器形較小,直徑約6厘米,中央附一橋狀鈕,鏡面有光澤。

這些銅器的制作多采用冷鍛法,也有的采用單范鑄造與簡單的合范鑄造。經(jīng)用光譜定性、半定量分析和電子探針等方法鑒定,這批銅器既有紅銅,又有鉛青銅與錫青銅。表明齊家文化發(fā)展到晚期已進入青銅時代。

齊家文化 玉璧

房屋建筑

齊家文化的聚落遺址,一般都選擇在河流兩旁的臺地上。在大何莊、寺嘴坪和皇娘娘臺等地,共發(fā)現(xiàn)房屋遺跡20多座,多是方形或長方形的半地穴式建筑。最具代表性的是“白灰面居址”,即在房內(nèi)地面及墻壁下部抹一層白灰面,以利隔潮,這在建筑史上是一大進步。在大何莊發(fā)現(xiàn)的7座房子,可分為兩類:

一類面積較小,地面堅硬平整而不涂白灰,結(jié)構(gòu)比較簡單,屬于小棚房之類的建筑遺存;一類是房內(nèi)空間較大的白灰面住屋建筑,結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。

后一類中保存較好的7號房子,是一座方形半地穴式建筑,經(jīng)復(fù)原,屋頂大體為四面坡的方形平頂。齊家文化的房子周圍及其附近,分布著各種窖穴,有圓形的,也有橢圓形的,以口小底大的袋狀坑為主。

大何莊遺址有一種比較特殊的窖穴,穴壁及底部抹有一層草筋泥,其上再抹一層紅膠泥,坑底中間置一塊扁平的大礫石,有的還鋪有7塊較小的礫石。這種窖穴可能是專為儲藏某種東西而建筑的。

齊家文化 綠松石項鏈

與其他文化的關(guān)系

對于齊家文化與其他文化的關(guān)系問題,目前存在著不同的看法:有的認為齊家文化是馬家窯文化馬廠類型的繼續(xù)與發(fā)展。

有的認為它與東鄰的陜西龍山文化非常相近,如果齊家文化的發(fā)現(xiàn)在其之后,可能會被稱為“甘肅龍山文化”。

有的明確指出齊家文化應(yīng)起源于陜西龍山文化,隨著不斷地向西發(fā)展,也承襲馬家窯文化的若干因素,應(yīng)屬于龍山文化的變體。也有的認為齊家文化是馬家窯文化的繼續(xù)和發(fā)展,并吸收了年代稍早的陜西龍山文化的因素。

這一問題有待于更多的發(fā)掘資料和深入研究來解決。根據(jù)目前的資料,齊家文化的淵源應(yīng)從年代比它早的馬家窯文化中去探求,同時還需注意陜西龍山文化對它的影響。

齊家文化 玉魚

據(jù)研究,齊家文化在東邊的要比西邊的為早。更東的陜西龍山文化,面貌與齊家文化相近而年代卻早于齊家文化。大體上可以說,越靠東邊的齊家文化受陜西龍山文化的影響越深,年代也越早;越靠西邊的與陜西龍山文化的差別越大,年代也越晚。至于齊家文化的直接發(fā)展去向問題,現(xiàn)在還不十分清楚。

齊家文化的資料雖很豐富,但多限于甘肅中部與西部地區(qū)的,對東部地區(qū)了解得較少。今后應(yīng)著重于東部地區(qū)的發(fā)掘工作,以弄清齊家文化的全貌。同時,還要進一步探索齊家文化的分期以及與其他文化的關(guān)系等問題。