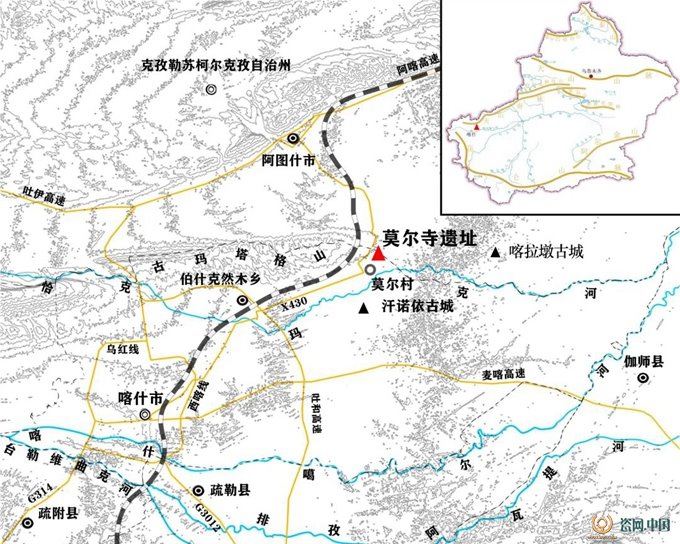

圖1 莫爾寺遺址位置圖

莫爾寺遺址位于新疆喀什市伯什克然木鄉(xiāng)莫爾村東北,距市中心約33公里。遺址建于古瑪塔格山東南部侵蝕臺地上,是一處漢唐時期的佛教寺院遺址。2019-2024年,在“考古中國-多元宗教及本土化研究”重大課題框架下,開展了持續(xù)性主動發(fā)掘,較系統(tǒng)地揭示了遺址的文化內(nèi)涵、寺院布局和演變過程,提供了我國早期大型地面佛寺形制布局和中國化發(fā)展的典型樣本。

圖2 莫爾寺遺址區(qū)域分布圖

一 工作概況

莫爾寺遺址發(fā)現(xiàn)于19世紀(jì)末20世紀(jì)初,英、法等國探險隊曾前來調(diào)查并盜掘,發(fā)現(xiàn)少量遺物。2019年起,中央民族大學(xué)與新疆文物考古研究持續(xù)對莫爾寺遺址實(shí)施主動發(fā)掘。通過調(diào)查、勘探,初步確定了遺址的分布范圍、分布特點(diǎn)及周邊同類遺址分布情況。通過發(fā)掘,清理出大規(guī)模寺院建筑群,出土了極具特色的石膏佛教造像、銅錢及石、陶、木、絲織品等大量遺物,較系統(tǒng)地揭示了寺院建筑構(gòu)成,開展了寺院布局和演變過程的研究,基本明確了主要建筑的基本結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和遺址的興衰歷程;采集了大量動植物、孢粉、土壤、石膏等檢測樣品,開展多學(xué)科綜合研究,對古環(huán)境進(jìn)行了初步復(fù)原,對建筑材料等遺物產(chǎn)地進(jìn)行了探索。對相距僅500米遠(yuǎn)緊鄰的莫爾遺址進(jìn)行試掘,為探討二者的關(guān)系提供了線索。開展了莫爾寺遺址所在恰克瑪克河流域及周邊地區(qū)佛教遺址的調(diào)查,推進(jìn)古疏勒及絲綢之路佛教考古,和我國早期佛寺起源和中國化探索。

圖3 莫爾寺遺址歷年發(fā)掘區(qū)域圖

二 遺址范圍和分布特點(diǎn)

圖4 莫爾寺遺址

圖5 Ⅰ號建筑基址(僧院)

圖6 Ⅱ號建筑基址(左:僧院;右:大佛殿)

圖7 I號和III號建筑基址(左下:III號建筑基址,帶回廊的佛殿)

圖8 Ⅳ號建筑基址(帶回廊的佛殿)

莫爾寺遺址坐落于喀什市東北荒漠中一處約8米高、面積約4萬平方米的洪積臺地上,臺地四周斷崖環(huán)繞,最南部被一條沖溝分割出一個小臺地。建筑區(qū)主要分布于主臺地西南部邊緣和小臺地上,整體呈西北—東南走向,面積近2萬平方米。未發(fā)現(xiàn)圍墻遺跡,應(yīng)利用了周圍斷崖形成的天然屏障。在小臺地南側(cè),建筑物墻體砌自底部,自然起到防御和隔離作用。小臺地北側(cè)建筑自半山腰起建,部分建筑起于地面,其外有排水溝和人工地面。

三 寺院建筑類型與性質(zhì)

圖9 Ⅴ號建筑

圖10 Ⅵ號建筑基址F4(講堂)

圖11 Ⅶ號建筑基址(帶回廊的佛殿)

莫爾寺遺址地面尚存一圓一方兩座佛塔,均為土坯壘筑。通過試掘,發(fā)現(xiàn)并初步復(fù)原了兩座佛塔的塔基,均有以土坯墻包邊的方形臺基。方塔很可能是覆缽式塔的塔基部分,臺基保存較好,邊長39.36米。圓塔是一座由臺基、三層方形基座、圓形基座、圓柱形塔身和高覆缽構(gòu)成的覆缽式塔。

圖12 Ⅷ號建筑基址

圖13 山門臺階及上部X號建筑

圖14 Ⅹ號建筑(呈拱頂形的倒塌前墻)

圖15 小臺地鳥瞰(近處為XII號建筑基址)

圖16 小臺地北側(cè)XII建筑基址及排水溝

圖17 清理出方塔的塔基

發(fā)掘出分布密集的建筑基址,已編號建筑基址12處,分為18個單體建筑,計57個房間,另外有兩條上下小臺地的踏道。房屋建筑均用土坯砌筑,墻基有較淺的基槽,墻壁內(nèi)外兩面涂抹草拌泥,表面粉刷白石膏,一些部位再刷紅色顏料。根據(jù)建筑的平面結(jié)構(gòu)、內(nèi)部設(shè)施、出土遺物等判斷,大致可分為僧院、僧房、帶回廊的佛殿、長方形大佛殿,三面帶坐臺的講堂、內(nèi)設(shè)雙壁爐的廚房及其儲物間和餐廳,以及階梯式山門踏道等,種類較齊全。

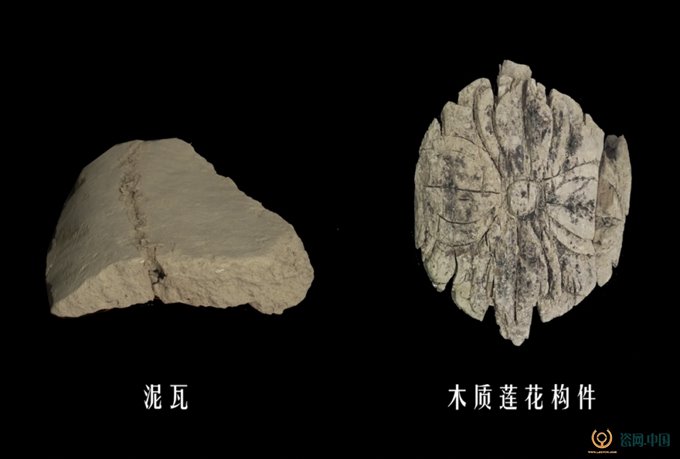

與山門踏道相接的建筑,前墻雖已倒塌,但保存了較完整的弧形頂結(jié)構(gòu),說明可能是拱頂建筑,提供了重要的房頂結(jié)構(gòu)信息。在小臺地的另一端,出土1件泥瓦,雖為孤例,亦為中原建筑影響提供了重要線索。

四 寺院布局與變遷

圖18 遺址全景

莫爾寺遺址至遲始建于公元3世紀(jì)中期前后,約9世紀(jì)末10世紀(jì)初隨著伊斯蘭教的興起而被焚毀,前后延續(xù)約700年。由于全部建筑以土坯于地面起建,廢棄后逐漸倒塌,現(xiàn)大部分已不存,難以通過地層確定各建筑物之間的相對年代。所幸大部分建筑基址保存較完整,發(fā)現(xiàn)多組建筑之間存在打破疊壓關(guān)系,結(jié)合房屋朝向的變化,建筑結(jié)構(gòu)特點(diǎn),碳十四測年和出土遺物,基本明確了主要建筑之間的早晚關(guān)系,進(jìn)而探知寺院布局的發(fā)展演變。

莫爾寺遺址可分為兩個區(qū),其中,主臺地分布佛塔、佛殿、僧院、廚房、講經(jīng)堂等建筑,是主要禮拜區(qū)和生活區(qū)。小臺地分布僧院,主要為生活區(qū)。但小臺地靠近圓形佛塔一端有上下臺地的踏道,說明兩個臺地之間曾經(jīng)可能相通。

圖19 出土陶器

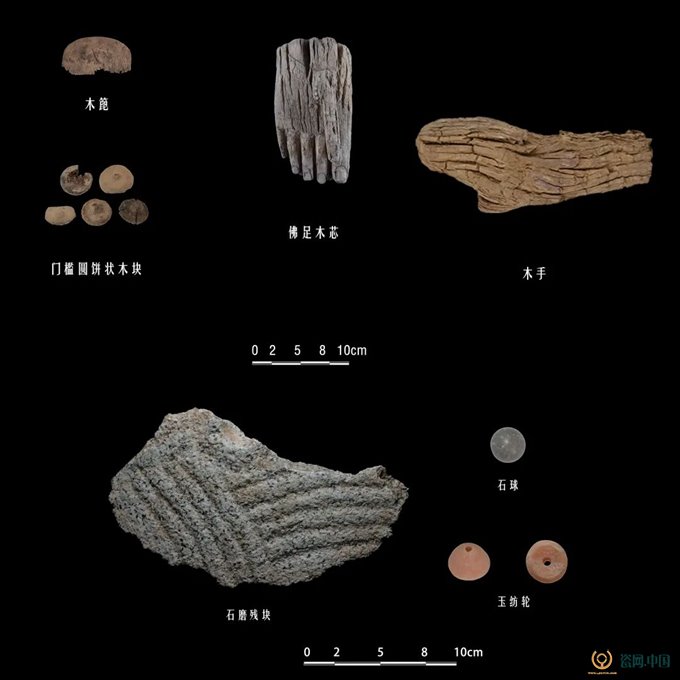

圖20 出土木器、玉石器

圖21 石膏佛教造像殘件

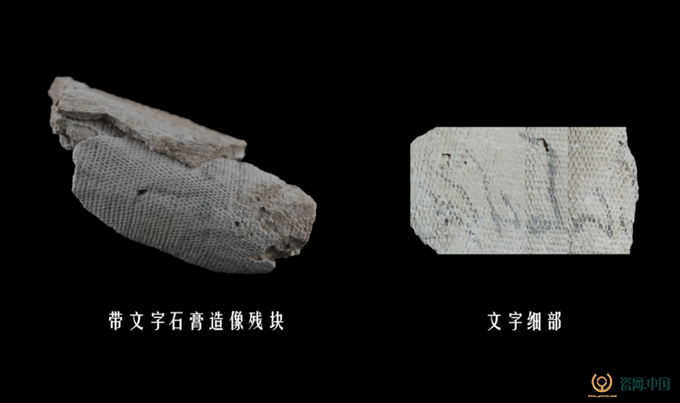

圖22 帶文字的石膏造像殘件

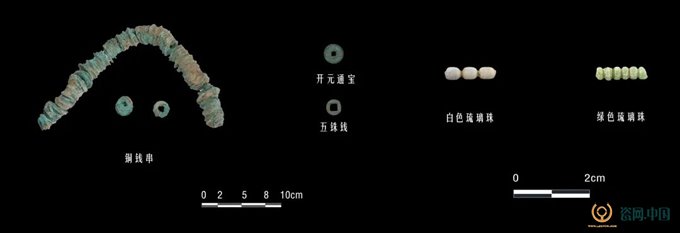

圖23 銅錢、琉璃珠

圖24 動植物標(biāo)本

圖25 泥瓦和木質(zhì)蓮花構(gòu)件

莫爾寺遺址的建筑初步至少可以分為兩期。

第一期,公元3世紀(jì),此期包括小臺地的山門踏道、早期山門建筑和附近的僧院,主臺地的圓形覆缽式塔和其西北、東北面的2處中軸對稱式僧院建筑。此期以圓形覆缽式塔為禮拜中心,附近散點(diǎn)式分布附屬僧住處,即大塔位于僧伽藍(lán)中央,附近或旁側(cè)“葺茅為宇”,這類模式創(chuàng)始于佛滅后不久。

第二期,4世紀(jì)以后至廢棄,此期增修各種類型的佛殿、廚房、講經(jīng)堂和方塔。方塔位于遺址西北端,規(guī)模巨大,修建年代不晚于4-5世紀(jì),可能是因應(yīng)佛寺的擴(kuò)張需求新建的。這一期又可細(xì)分為兩段,前段,約4-6世紀(jì),從以佛塔為中心,轉(zhuǎn)變?yōu)榉鹚头鸬畈⒅兀瓉淼慕ㄖ赡芾^續(xù)沿用,新增方形佛塔和帶回廊的佛殿;后段,7世紀(jì)后,新修講經(jīng)堂和大佛殿,大佛殿成為禮拜的中心。

五 多學(xué)科探索復(fù)原寺院生活和古環(huán)境重建

針對莫爾寺遺址及其周邊環(huán)境實(shí)施了古環(huán)境、微形態(tài)、動植物、殘留物、建筑材料和建筑工藝、廢棄后再利用等多學(xué)科綜合探索。初步研究表明,西漢中期至三國中期,莫爾寺遺址一帶氣候相對溫暖濕潤,距今1600年左右轉(zhuǎn)干,植被呈典型荒漠景觀,持續(xù)至7世紀(jì)末。大量動植物遺存,包括羊、黃牛、馬等動物和桃、杏、蒼耳、大棗、小麥、青稞、葡萄、甜瓜子、黍、粟、大麻、葫蘆、頂羽菊、刺山柑等植物,反映了寺院豐富的食物資源,印證了“吃肉和韭蔥”的記載。土坯等建筑材料的成分析表明,為就地取材。

六 價值與意義

莫爾寺遺址的系統(tǒng)發(fā)掘表明,該遺址結(jié)構(gòu)、布局基本保存完整,寺院建筑類型基本齊全,時代較早且延續(xù)時間較長,發(fā)展演變過程基本清楚,首次提供了早期佛寺布局及其發(fā)展演變的樣本,是我國早期大型地面佛寺的典型代表。

北傳佛教經(jīng)犍陀羅地區(qū)傳入中國,莫爾寺遺址是離犍陀羅最近的大型地面佛寺,顯示了其與犍陀羅佛寺的淵源關(guān)系,也體現(xiàn)出本地建筑特點(diǎn)和中原經(jīng)濟(jì)文化的影響,是三者在我國最西部地區(qū)的深度融合,提供了佛教中國化的新模式。

泥瓦的發(fā)現(xiàn)雖僅一例,但提供了中原建筑影響的重要線索,也為尋找武周時期在疏勒鎮(zhèn)修建的大云寺提供了線索。莫爾寺的發(fā)現(xiàn)實(shí)證了新疆地區(qū)多種宗教并存,見證了中央王朝對西域有效管治和宗教管理。(編輯:張小筑 審核:馮朝暉 監(jiān)制:李學(xué)良)