“書圣”王羲之(303-361),字逸少,東晉時期人。祖居瑯琊(今山東臨沂),西晉末年南遷后,定居在會稽山陰(今浙江紹興),遂為紹興人。曾任會稽內史,官至右軍將軍,所以世稱王右軍。在他任職期間,薄功名利祿,為人耿直,關心百姓疾苦,是一個務實為民的清官。時常以作書養鵝為樂。晚年辭官隱退后,放浪形骸于山水之間,卒年59歲。

羲之酒酣 寫下書法絕筆

王羲之7歲拜師于女書法家衛夫人和叔父五廣,勤學苦練,后又遍學李斯、鐘繇、蔡邕、張昶等書法家,并博采眾長,自辟蹊徑,自成一體。其書法作品很豐富,據說梁武帝曾收集其書一萬五千紙,唐太宗遍訪王書,得三千六百紙,到宋徽宗尚保存二百四十三紙。現傳世墨跡,寥若晨星,真跡無一留存。

王羲之書法主要特點是平和自然,筆勢委婉含蓄,遒美健秀,后人評曰:“飄若游浮云,矯如驚龍”。總之,他把漢字書寫從實用引入一種注重技法,講究情趣的境界,標志著書法家不僅發現書法美,而且能表現書法美。

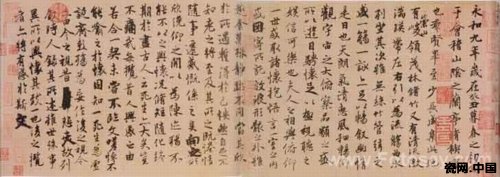

《蘭亭序》是王羲之最得意的作品。公元353年,也就是永和九年,王羲之和當時東晉的名士謝安諸人,相聚在浙江紹興一個不起眼的地方———蘭亭,一起做修禊的事。修禊是古代的一種習俗,據說,每年農歷三月三日,人們如果臨水而祭的話,就可以“除兇恙,去宿垢”《晉書·禮志》,文人雅集,自不免詩文唱和,不曾想到的是,就是這樣一次不經意的“一觴一詠”,竟然誕生了一篇在中國書法、文學和哲學史上產生深遠意義的名篇———王羲之的《蘭亭集序》。當時有26人賦詩41首,并聚詩成集。王羲之于酒酣之際乘興用鼠須筆在蠶繭紙上為詩集寫了這篇序,記下了詩宴盛況和觀感。全文28行,324字,通篇遒媚飄逸,字字精妙,有如神助。像其中的20個“之”字,竟無一雷同,成為書法史上的一絕。序中記敘蘭亭周圍山水之美和聚會的歡樂之情,抒發作者好景不長,生死無常的感慨。翌日,王羲之酒醒后意猶未盡,伏案揮毫在紙上將序文重書一遍,卻自感不如原文精妙。他有些不相信,一連重書幾遍,仍然不得原文的精華。這時他才明白,這篇序文已經是自己一生中的頂峰之作,自己的書法藝術在這篇序文中得到了酣暢淋漓的發揮。

宋代姜夔酷愛《蘭亭序》,日日研習,常將所悟所得跋其上。有一跋云:“廿余年習《蘭亭》皆無入處,今夕燈下觀之,頗有所悟。”歷時二十多年才稍知入門,可見釋讀之難:一千六百多年來無數書法家都孜孜不倦地釋讀過,何嘗不想探求其中的奧秘,但最終只能得其一體而已。因此,《蘭亭序》可以說是由杰出的書法智慧所營造成的迷宮。

唐太宗盜寶 留下千古傳奇

王羲之將《蘭亭序》視為傳家寶,并代代相傳,一直到王家的七世孫智永手中。可是,智永不知何故出家為僧,身后自然沒有子嗣,就將祖傳真本傳給了弟子———辯才和尚。

到了唐朝初年,李世民大量搜集王羲之書法珍寶,經常臨習,他親自為《晉書》撰《王羲之傳》,搜集、臨摹、欣賞王羲之的真跡。在中國書法史上,帝王以九五萬乘之尊而力倡一人之書者,僅此而已。對《蘭亭序》這一真跡他更是仰慕,多次重金懸賞索求,但一直沒有結果。后查出《蘭亭序》真跡在會稽一個名叫辯才的和尚手中,從此引出一段唐太宗騙取《蘭亭序》,真跡隨唐太宗陪葬昭陵的故事。

這一段故事,更增添了《蘭亭序》的傳奇色彩和神秘氣氛。唐人記載蘭亭故事有兩種版本。劉悚《隋唐嘉話》記:“王右軍《蘭亭序》,梁亂,出在外。陳天嘉中,為僧眾所得。……果師死后,弟子僧辯才得之。太宗為秦王后,見拓本驚喜,乃貴價市大王書,《蘭亭》終不至焉。及知在辯才處,使蕭翼就越州求得之,以武德四年入秦府。貞觀十年,乃拓十本以賜近臣。帝崩,中書令褚遂良奏:“《蘭亭》,先帝所重,不可留。’遂秘于昭陵。”《太平廣記》收何延之《蘭亭記》記載大有不同。何文稱,至貞觀中,太宗銳意學二王書,仿摹真跡備盡,惟《蘭亭》未獲。后訪知在辯才處,三次召見,辯才詭稱經亂散失不知所在。房玄齡薦監察御史蕭翼以智取之。蕭翼知道明說是說不動辯才相讓的,就假扮成書生,住在廟中與辯才談詩論字、書字,使辯才將他當成最好的朋友,騙得了辯才的信任后用激將法使他拿出《蘭亭序》來讓他觀看。一天趁辯才外出,蕭翼乘機盜走了《蘭亭序》,把它獻給了唐太宗。

唐太宗多次公開求索不得,由下屬巧取豪奪而得到別人家傳寶物僅此一例。當時獻了王羲之的書法真跡的都受到重賞,而卻未見蕭翼獻上騙盜《蘭亭序》后受到嘉獎之記載。大概唐太宗也認為他雖然為自己取得了一直想得到而長期未能得到的愛慕之物,但他的下三爛的騙盜作法太不光彩,不齒其之所為吧。

蕭翼盜《蘭亭序》為歷史上許多巧取豪奪別人家傳寶物的特例———為帝王盜奪。他用的方法更陰險,是以騙得藏寶人的感情,取得信任后下手。這使藏寶人在感情和財產上受到雙重打擊。由于蕭翼是以談詩論字、書字騙得辯才的信任的,可知他的書畫非同一般;同時他與《蘭亭序》又這么相關,而未有他的書畫流傳下來,可知歷史上古董收藏家對蕭翼之盜是痛恨到極點的,恥于收藏他的書畫。

何延之自云,以上故事系聞辯才弟子元素于永興寺智永禪師故房親口述說。劉、何二說,情節懸異。一般以為,何說漂浮失實,劉說翔實可信。二者情節雖異,但《蘭亭序》真跡埋入昭陵,說法卻一致。

唐太宗得到《蘭亭序》后,曾命弘文館拓書名手馮承素以及虞世南、褚遂良諸人鉤摹數本副本,分賜親貴近臣。李世民對李治說:“我死后,你只要把《蘭亭序》用玉匣放進墓室我的身邊,就是你盡孝了。”李治照辦,李世民死后隨葬昭陵。現傳世的《蘭亭序》已非王羲之真跡。傳世本種類很多,或木石刻本,或為摹本,或為臨本。著名者如《定武蘭亭》,傳為歐陽詢臨摹上石,因北宋時發現于河北定武(今河北正定)而得名。唐太宗命馮承素鉤摹本,稱《神龍本蘭亭》,由于他的摹本上有唐代“神龍”小印,所以將其定名為神龍本《蘭亭序》,以區別于其他的唐摹本。此本墨色最活,躍然紙上,摹寫精細,牽絲映帶,纖毫畢現,數百字之文,無字不用牽絲、俯仰裊娜,多而不覺其佻,其筆法、墨氣、行款、神韻,都得以體現,基本上可窺見羲之原作風貌。公認為是最好的摹本,被視為珍品。馮承素摹的《蘭亭序》紙本,現北京故宮博物院收藏,高24.5厘米,寬69.9厘米,此本曾入宋高宗御府,元初為郭天錫所獲,后歸大藏家項元汴,乾隆復入御府。

此事余波難平。據《新五代史·溫韜傳》載,后梁耀州節度使溫韜曾盜昭陵:“韜從埏道下,見宮室制度,宏麗不異人間,中為正寢,東西廂列石床,床上石函中為鐵匣,悉藏前世圖書,鐘王筆跡,紙墨如新,韜悉取之,遂傳人間。”鐵匣里盡是李世民生前珍藏的名貴圖書字畫。其中最貴重的當推三國時大書法家鐘繇和東晉時大書法家王羲之的真跡。打開一看,200多年前的紙張和墨跡如新。這些稀世珍藏,全被溫韜取了出來。依此記載,則《蘭亭序》真跡經“劫陵賊”溫韜之手又復見天日。對于人們最為關心的王羲之代表作《蘭亭序》,有些人認為,史書雖然記載溫韜盜掘了昭陵,發現了王羲之的書法,但是并沒有指明其中包括《蘭亭序》,而且此后亦從未見真跡流傳和收錄的任何記載。溫韜盜掘時匆忙草率,未作全面、仔細清理,真跡很可能仍藏于昭陵墓室某更隱密之處。

另外宋代蔡挺在跋文中說,《蘭亭序》偕葬時,為李世民的姐妹用偽本掉換,真跡留存人間。然此后《蘭亭》真跡消息便杳如黃鶴,其下落如何,更是謎中之謎了。但也有些人認為,《蘭亭序》真跡所以未見天日,是被也很愛好書法的李治暗中留下,掉了包把復制摹本隨葬昭陵,真跡為李治和同樣愛好書法的皇后武則天共同據有,到晚于李治去世的武則天死后被帶進了乾陵墓室。

總之,圍繞《蘭亭序》真跡的下落問題,成為長期以來眾說紛壇、爭論不休的一個歷史文化之謎。究竟真相如何,恐怕要等到日后條件成熟挖掘乾陵、昭陵時大白于天下了。

郭沫若著文引發筆墨爭鳴

關于《蘭亭序》的真偽之爭,在清末和上世紀六十年代都曾有過大論爭,爭論最后竟至要挖昭陵和乾陵,亦可見激烈程度之一斑。而在1965年由郭沫若著文引發的《蘭亭序》真偽之辯,由于毛澤東主席的關注和干預,更是轟動一時。1965年5月22日,《光明日報》連載了郭沫若寫的長文《由王謝墓志的出土論到蘭亭的真偽》(《文物》雜志同年第6期轉載),文中提到的“王謝”、“王”是王興之,王羲之的堂兄弟,“謝”是謝鯤,為晉朝宰相謝安的伯父。二人的墓志都是用隸書寫成,和王羲之用行書寫的《蘭亭序》不一樣,為此,郭沫若推斷當時還沒有成熟的楷書、行草。他還經考證,認為《蘭亭序》后半部分有悲觀論調,不符合王羲之的原文,更不是王羲之的筆跡,是王羲之第七代孫永興寺和尚智永冒名王羲之的偽作。

郭沫若此文發表后,引起學術界的震動和極大關注。但也有不同意其說者稱《蘭亭序》表現了王羲之書法藝術的最高境界。作者的氣度、豐神、襟懷、情愫,在這件作品中得到了充分表現。古人稱王羲之的行草如“清風出袖,明月入懷”,堪稱絕妙的比喻。南京文史館館員、著名書法家高二適寫了一篇《〈蘭亭序〉的真偽駁議》文章,認為當時就有楷書、行書的記載、傳說和故事,而且流傳至今的許多碑帖摹本也足以證明楷書字體在當時已經形成,并趨向成熟,認為《蘭亭序》“為王羲之所作是不可更易的鐵案。”高二適的文章寫出后,由于他的名氣、地位遠不及郭沫若,各報刊不敢發表。高二適無奈,只好把該文寄給自己的老師、國學大師章士釗,希望得到章的支持和幫助,最好能送呈毛主席審閱。章士釗接到高文和附信,于7月16日致書毛主席,并附高文。

毛主席接信后,很快于7月18日提筆函復章士釗和致函郭沫若表示支持爭鳴。在這種情況下,高二適的文章于7月23日的《光明日報》得以發表,同年第7期《文物》刊發了高文影印手稿。刊發高文影印稿時,目錄上無此文,而且是放在刊物最后作為“附錄”,看來是雜志臨開印前加入的。但長達13頁、數千言全文影印刊發卻極罕見,可能是由于毛主席對高二適的書法較為欣賞之故。1998年8月17日,新華社報道,在南京東郊與王羲之同代的東晉名臣高松墓中,出土了兩件楷體墓志。另外,南京及其周邊地區先后發現的30多件同時期墓碑上,有僅有隸書,還有行楷、隸楷,說明當時多種書體并存。1999年在南京舉行的關于《蘭亭序》的學術研討會,依然存在各種不同意見。看來這樣的學術爭論還將繼續下去。但不管怎么說,《蘭亭序》之于羲之,猶《廣陵散》之于嵇康,無論就個人,還是中國文化而言,都是不可無一,不能有二的曠世佳作,它是作者多年藝術素養厚積薄發和實踐創作天才靈感碰撞、交匯、融合的產物。而今千年逝去,“蘭亭已矣,梓澤丘墟”。蘭亭美景和那些宴游的人都已成過眼云煙,惟有這篇書法史上的千古絕唱,仍帶給后人長久的思索。