中央研究院歷史語言研究所(簡稱史語所)創建于1928年。

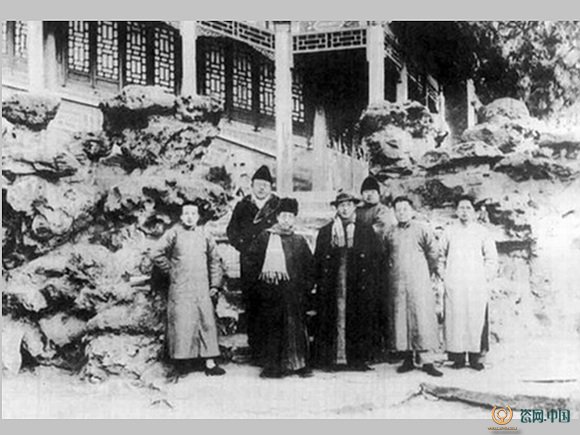

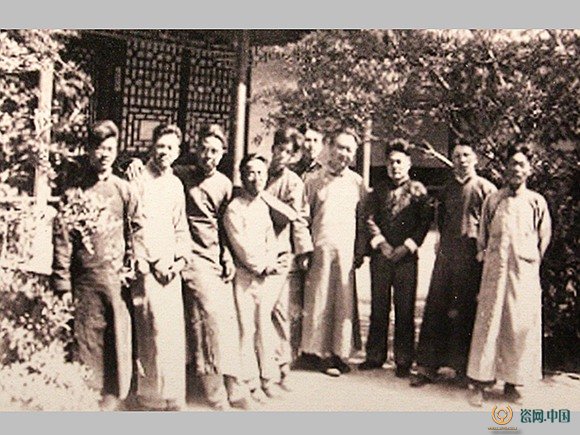

傅斯年(左二)與陳寅恪( 左三)等史語所人員在北平北海靜心齋留影

20世紀初,與考古相關的活動主要由外國學者控制,在中國境內進行一系列的田野調查和發掘,促進了中國近代考古學的誕生。1928年,國立中央研究院院長蔡元培命傅斯年等三人負責籌建中央研究院歷史語言研究所(簡稱史語所),同年于廣州成立,傅斯年任所長。次年遷北平(今北京),所址在北海靜心齋。1936年遷至南京雞鳴寺。

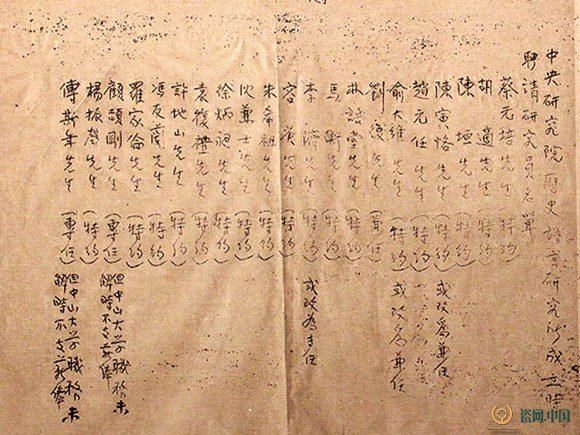

史語所成立時聘請的研究員名單

該所集中了當時一批著名學者,如陳寅恪、趙元任、羅常培、李方桂、李濟、董作賓等,一方面繼承了乾嘉學派治學精神,一方面汲取了包括西方近代新史學、人文科學和自然科學在內的研究方法,在歷史、語言等許多領域都有卓著貢獻。

在成立之初,史語所的學術架構不斷調整,從最初設立史料、漢語、文籍考訂等八個組,到1929年整合為三個組———歷史組、語言組和考古組。傅斯年主張歷史、語言的研究要運用新材料,發現新問題,采取新方法。他認為近代歷史學只是史料學,應當用自然科學提供的一切方法、手段來整理現存的所有史料;唯有發現和擴充史料,直接研究史料的工作才具有學術意義。

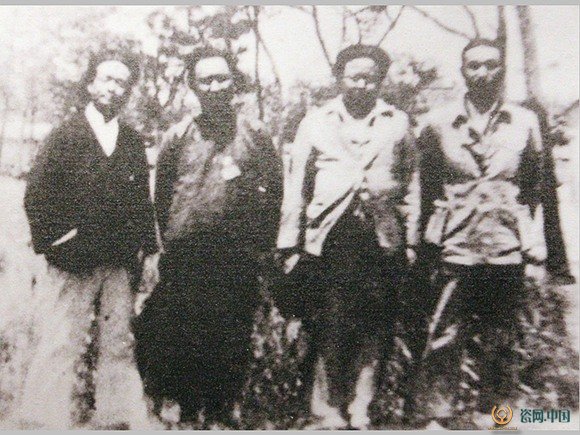

1931年春,城子崖遺址發掘前的李濟(左二)、董作賓(左一)、梁思永(右一)、傅斯年(右二)。

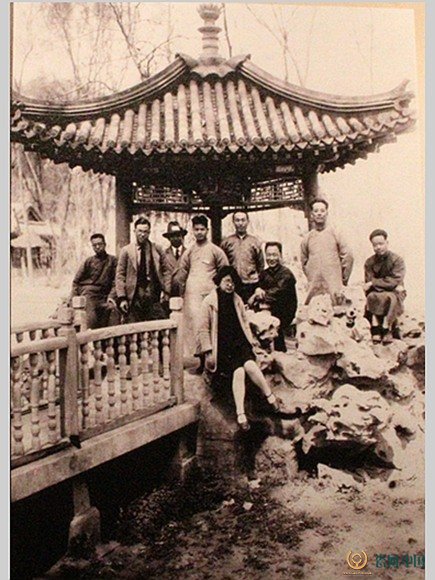

1931年春,殷墟第四次發掘考古成員董作賓、郭寶鈞、李濟、梁思永、周學英、王湘、吳金鼎、劉嶼霞、李光宇(由右至左)在袁家花園垂釣亭合影。

1935年史語所考古組組長李濟與其他成員在安陽時留影

史語所的學術代表的是中華國學學術研究最精深的領域之一,歷史組、語言組且不說,單說考古組,這里面的學術輝煌,就足以令人嘆為觀止!新中國成立之前,史語所是我國從事考古發掘工作最多的機構,主持發掘眾多著名的考古遺址,如安陽殷墟、龍山城子崖、安陽后崗等,為中國考古事業做出了卓越的貢獻。1948年,史語所遷往臺灣。經歷80多年的風雨洗禮,其歷史成就舉世矚目,現在依然是臺灣最具權威的學術機構。

其重要出版物《歷史語言研究所集刊》,1928年創刊,商務印書館出版發行,至1949年共出版二十一本(每本四分冊)。此外,還有《專刊》、《單刊》、《集刊外編》、《史料叢刊》、《田野考古報告》、《人類學集刊》、《中國人類學報告》等。回望史語所80多年風雨歷程,讓人們看到真正的學術精神是如何一脈相承、生生不息……