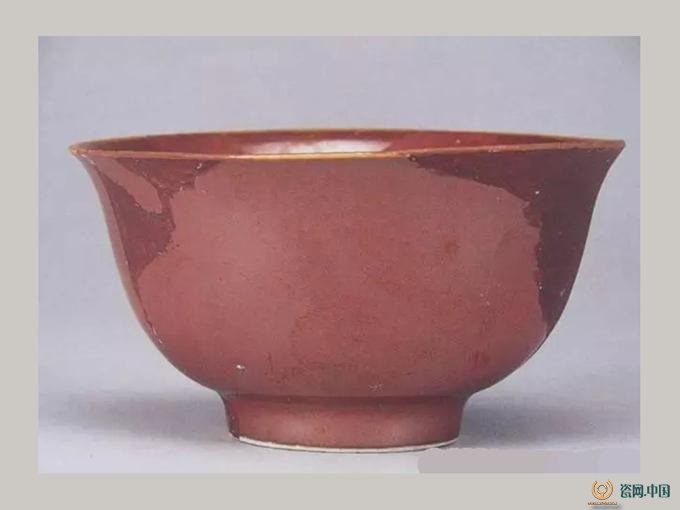

明 宣德紫金釉侈口碗

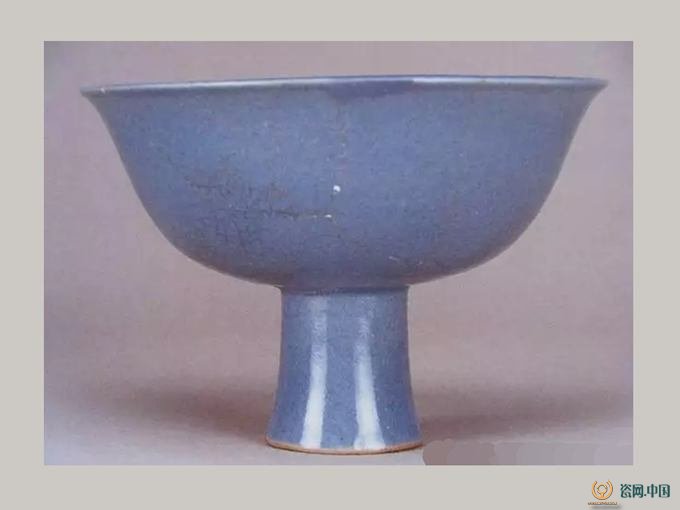

明 宣德天青釉靶杯

明 宣德紅釉水仙盆

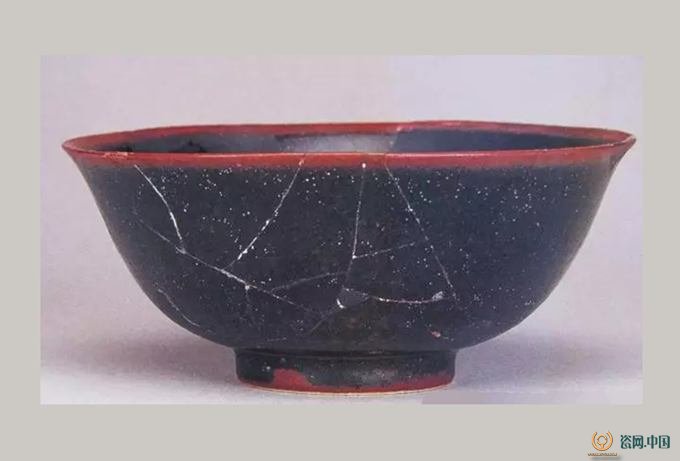

明 宣德黑釉侈口碗

1993年在明御廠宣德地層出土的一塊青花書“樂一號”、“樂三號”銘青花試料盤,該盤青花色調淡雅,所謂“樂一號”、“樂三號”可能就是樂平青料(即文獻記載的所謂陂塘青或平等青)。關于宣德青花料學界歷來有兩種說法:一是宣德青花使用的青料是所謂國外“蘇麻離青”,二是“蘇麻離青”和國產料摻合使用。根據這一情況,景德鎮陶瓷考古研究所提供御窯廠出土的8塊典型宣德青花瓷片給中科院上海硅酸鹽研究所測試。據測試分析,宣德青花所用的青花料是一種低鐵高錳的國產料,這對我們認識宣德青花料有重要參考價值,由于宣德青花料中減少了鈷鐵著色而增加了鈷錳著色,故形成純正藍色中“略帶紫色調”,這就是宣德青花既不同于、而又勝于前朝的原因。

明 宣德 青花書樂一號、樂三號銘青花試料盤

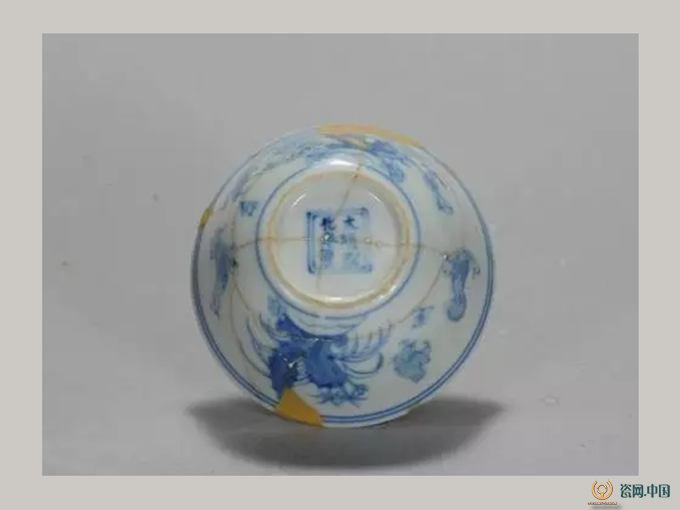

從出土的宣德瓷器來看,其時的制品絕大數都有年款,并有固定的形式。書體有楷書和篆書二種,從工藝與裝飾形式上看有:刻款、青花款、鐵繪款與釉上礬紅款;字數有四字、六字;排列形式有單行(橫排、豎排)、雙行、三行排列;有加雙圈、單圈或長方單框之類。宣德碗盤底多施盤,款識流行書于器底,大盤則書于外壁口沿處,瓶罐類則多書于器物之肩部,還有在同一器物上書寫二個年款的(如蟋蟀罐和筆盒)故前人有“宣德款識滿器身”之說。

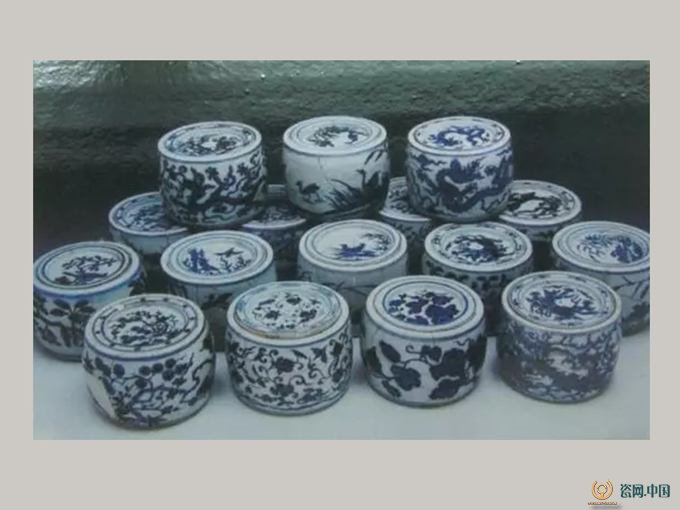

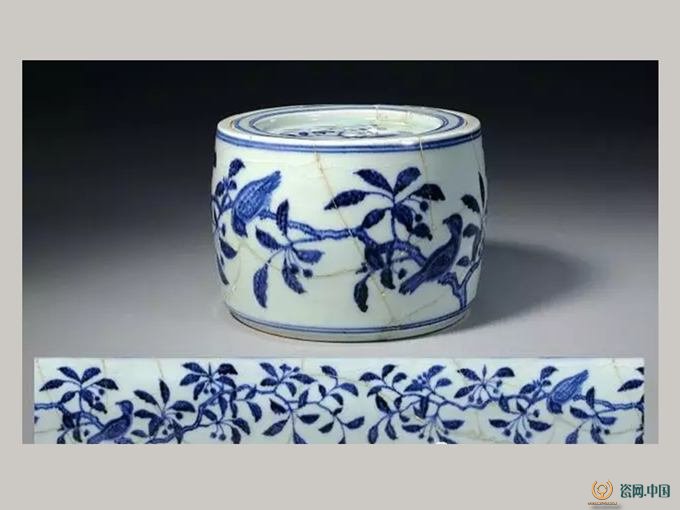

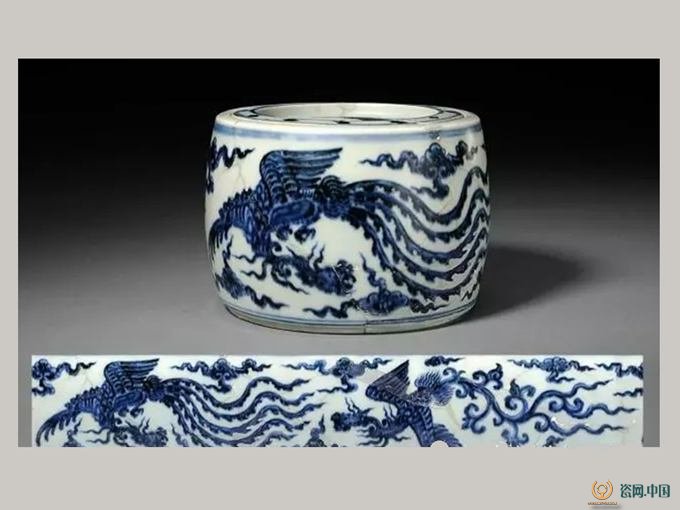

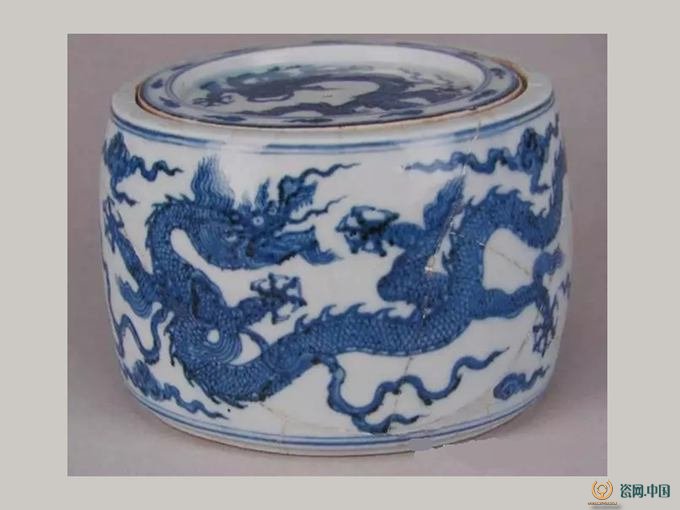

1993年出土大量精美宣德青花蟋蟀罐,相同造型而不同紋飾有10余種,如行龍、鳳穿花、花卉、瓜果、天馬、蓮池珍禽、櫻桃畫眉、白鷺黃鸝、獵犬飛鷹、洲渚水禽及蘆洲鴛鴦紋等,其中有些紋樣是過去從未聞見的,尤其是其后三種紋樣在構圖狀物方面極富繪畫趣味。宣德青花有“殿中畫院人遣畫也”的記載,故其“粉本”可能出自宣德時供職于仁智殿的宮廷畫家。這批遺物不僅證實宣德宮中尚蟋蟀之戲,且宣宗本人也有斗蟲之好。

景德鎮中華路出土的青花蟲罐

明 宣德青花花鳥紋蟋蟀罐

明 宣德青花鳳紋蟋蟀罐

明 宣德青花龍紋蟋蟀罐

正統 景泰 天順

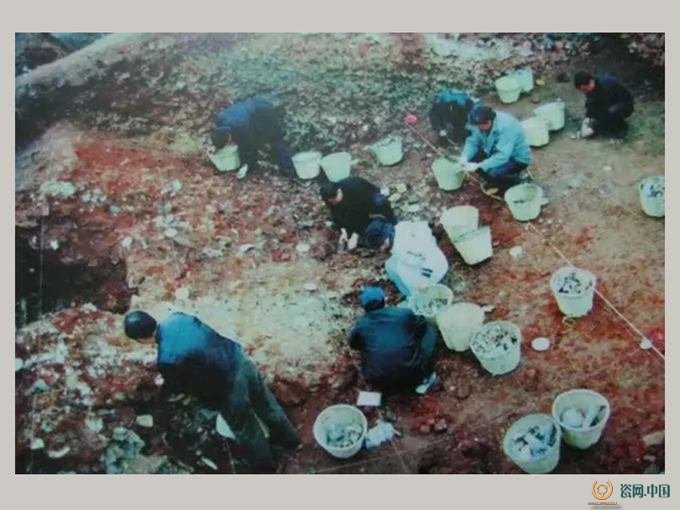

1988年,景德鎮市陶瓷考古研究所為配合基建,在御窯廠西南側今東司嶺一帶,清理發掘出大批明正統官窯瓷器殘片,清理出明正統時期窯爐五座(2004年又清理出正統至萬歷窯爐14座,均為饅頭窯)。

出土瓷器有:青花纏枝寶相花紋葫蘆瓶,青花海水紋靶盞與碗盤,青花八寶紋碗,青花海浪海怪紋缸,青花蓮池紋盤,青花海水白龍紋碗和青花刻白龍紋盤,青花龍紋填紅直壁碗,青花斗彩蓮池鴛鴦紋碗等。其中青花云龍紋大缸,腹徑達88厘米,器型碩大,似為明朝最大的一件瓷器。青花海獸仙山海潮紋器座,內外兩面彩,器足底亦飾有青花卷草紋,十分罕見。青花雙耳球花紋瓶,其頸部之小雙耳,似為“空白期”富有特色且流行的樣式,如景德鎮陶瓷館藏景泰四年墓出土民窯青花折枝牡丹紋雙耳瓶,具有與該器相似的特征。

1988年御窯廠正統地層發掘清理現場

1988年清理出正統時期窯爐

明 正統青花海獸仙山海潮紋鋪首器座

明 正統青花海潮紋靶杯

明 正統青花海潮紋盤

這些出土瓷器的主要特征有:青花色調與宣德青花相似,色調呈現深沉濃麗的特色。器型和同類的宣德器型(如靶盞、碗、盤)相似,而龍紋大缸、海怪缸、器座、雙耳瓶則既不見早于它的宣德,也不見晚于它的成化官窯,屬該期特有的器型。其中青花龍紋大缸可與《明史》關于太監王振令景德鎮為三大殿(奉天、謹身、華蓋)燒造青龍白地花缸的記載相印證。紋飾方面,龍紋、纏枝花卉、邊飾紋樣與宣德相近,其洶涌海潮、海獸、云氣、福海仙山和球花紋等為正統獨特紋樣。八寶紋中之“魚”紋,畫成“單魚”,八寶排列順序是:輪、螺、傘、蓋、罐、花、魚、腸,與宣德和成化八寶排序“輪、螺、傘、蓋、花、魚、罐、腸”稍有不同。斗彩蓮池鴛鴦紋中的小鳥般鴛鴦和花大而葉小的蓮荷紋樣均為正統特色,成化官窯有仿正統斗彩蓮池鴛鴦紋作品,而這類制品源自于宣德斗彩蓮池鴛鴦紋盤。

明 正統青花斗彩鴛鴦蓮池紋碗

1.1990年御窯廠成化地層之下出土無款青花印紅魚蓮蓬形大碗,推斷為不早于正統初,不晚于成化末的制品。該器敞口斂腹,圈足矮小,底與壁下部較厚,碗心繪青花云龍,云龍紋周圍以一圈海水為邊飾,外壁下部飾以仙山海水,上部飾三紅鱖魚,其裝飾奇特;即紅魚紋處的碗壁內凹外凸,當用魚形模具印壓而成,此裝飾方式目前僅此一例,其制品極為罕見。該器整個風格與正統和成化既有相似處又有相異處,它極可能是天順官窯遺物。

2.1993年,在御窯廠遺址西側(原市政府大樓西側前食堂)基建工地上發現一批宣德、成化紀年官款瓷片和無款青花瓷片,這批遺物無疊壓關系,可能是明早中期的擾土和填土,其中無款青花瓷片上的纏枝寶相花極似正統風格,但色澤較正統灰暗,胎、釉亦不如正統精細,盤的圈足比正統圈足大,且低矮微內斂。其風絡與正統和成化有異,似為景泰或天順官窯遺物。景德鎮陶瓷館藏景泰四年墓出土青花寶杵紋盤與這類出土遺物相似。

3.1995年在珠山龍珠閣成化早期地層夾雜著一些無款青花靶盞和碗、盤殘片,其造型和紋樣與宣德器相近,但胎釉較粗,青花色調略顯灰暗,與同時出土的成化青花清幽淡雅色調區別較大,這批遺物可能是正統之后成化之前的景泰或天順官窯制品。

明 空白期 無款青花印紅魚蓮蓬大碗

以上遺物說明,正統、景泰、天順有官窯燒造,從現有出土遺物判斷,其時官窯燒造量似不大,品種亦不如前代豐富,主要是日用器的生產,亦有少量罐、梅瓶的燒造。宣德官窯瓷器盛行書寫年款,而在它之后的正統、景泰、天順三朝官窯卻不書寫年款,這一現象頗使人費解,引起古陶瓷研究者的廣泛關注。明代正統、景泰、天順這二帝三朝的28年時間里,可謂多事之秋,由于不書年款,其官窯面貌模糊不清,所以陶瓷史上稱其為“空白期”或“黑暗期”。不過,綜合考察以上出土資料,并聯系相關文獻可知,所謂“空白期”,并非完全空白。

成化

成化堆積層清理現場

1987-1988年,御窯廠遺址內珠山之頂修建龍珠閣,在珠山東北側,清理發掘明成化官窯堆積三處:

第一處(87H1)出土的成化瓷器有:青花、青花填紅、青花斗彩、底溫黃綠彩、孔雀綠釉瓷片其中以青花為主。器型有長方形花盆、香爐、靶盞和長腹蓋罐之類。絕大多數器物都作“大明成化年制”六字款,其器型和花紋多與宣德相近。

第二處(87H2)距第1處堆積北距6.8米,出土瓷器以青花為主,還有紅釉、黃地青花、黑第孔雀綠、底溫黃釉、黃地紫龍、黃地綠龍、瓜皮綠以及寶石籃地白鳳紋碗,以上遺物以碗盤為主。

第三處(88H3)堆積在珠山東北角,南居第2處堆積為2.6米,出土大量斗彩瓷,同時出土有青花、青花釉里紅、祭蘭、黃釉、孔雀綠、瓜皮綠、仿官、仿哥等品種,其中素三彩鴨薰,紅綠彩靈芝紋爐等罕見之物。

明 成化斗彩雞缸杯(半成品)

明 成化斗彩小碟一組

綜覽出土成化官窯遺物,可獲得以下認識:

1.成化瓷器造型多俊秀端莊,體多小巧輕薄,以小件居多,常見為小杯、盅、碟、碗和盤等,而大件罕見。斗彩人物紋小杯、雞缸杯、葡萄紋小碟等均為成化官窯代表作。成化青花鶴頸瓶、長方花盆,三彩鴨形香薰等則為成化官窯罕見精品。

2.成化胎質與宣德器相比更為潔白致密,經測試發現,這是因為其瓷胎中的氧化鐵含量比宣德少,三氧化二鋁又比宣德高的緣故。瓷釉比宣德器白度更高,光澤度亦顯柔潤溫和,玉質感極強。成化青花瓷釉中鐵鈣含量不僅比元至明宣德低,而且比明嘉靖官窯瓷器也低。所以說,成化官窯瓷質為明官窯之冠。

3.關于成化官窯瓷器分期。根據考古發掘資料可將成化官窯瓷器分為三期:一期(即87H1)為成化四年以前,二期(即87H2)為成化四年至成化十七年之間,三期(即88H3)為成化十七至成化二十三年。可將成化青花瓷分為二類:前一類青花為成化早中期(成化1—16年)的制品,其風格受宣德影響;后一類青花則為成化后期(成化17—23年)的制品,所謂成化風格便是指該期燒造的別具一格的瓷器。成化早期多沿用宣德紋樣或簡化前代紋樣,后期使用畫意清新的紋樣,如高士、三秋、子母雞、湖石山茶、十六子、池塘蓮荷等。其青花紋飾畫法上用雙線勾勒再填色,線條細硬流暢;釉上彩紋飾填色則采用平涂法,有花無陰陽、葉無反側的特點。中國硅酸鹽學會編的《中國陶瓷史》,曾根據傳世品將成化青花瓷分為二類:即“沿用蘇泥麻青而帶有黑斑”一類和“青色淡雅而稱著”一類,似可與考古資料分期相對應。

4.成化斗彩瓷空前增多,在工藝上有以下創新:宣德斗彩花紋均先在胎上刻劃出極細輪廓線,再按其釉下刻線填色,而成化斗彩則一律改用青花描畫紋樣,釉上填色均在青花線條之內;宣德斗彩色料只有紅、綠、紫、黃四種,而成化斗彩除紅、黃二色與宣德相同外,綠色有大綠(深綠)、苦綠(草綠)、水綠(淡綠)三種,紫有茄花紫、丁香紫二色,因而其色域比宣德豐富,使斗彩在工藝上有新突破。

5.成化前期產品款式方面多有模仿宣德,甚至出現有成化官窯瓷器直接書寫宣德年款的制品。成化官窯后期首次使用“大明成化年制”六字方款,為以后的官窯瓷器款式創造了一個新的樣本。

弘治 正德

1987年景德鎮市陶瓷考古研究所在御窯廠珠山東北側建國瓷廠食堂地下,清理出一批弘治官窯黃釉瓷片和少量青花瓷片,主要是碗、盤殘器。2000年,在御窯廠東門清理出一批弘治青花碗瓷片,這些青花碗大小各異,可以修復。1987年,景德鎮市陶瓷考古研究所在御窯廠珠山東麓,清理一批正德官窯遺物,數量雖然不多,但基本都能復原,有綠地淡描團龍碗、黃地青花草龍紋碗,有黃地綠龍紋盤,該盤黃地上填以礬紅,即所謂的“黃上紅”器,屬即罕見之器。

明 正德黃地綠龍紋盤

2014年,景德鎮市陶瓷考古研究所、故宮博物院、北京大學考古文博學院等單位,在御窯廠龍珠閣西南側東司嶺一帶進行考古發掘,發掘面積為330平方米,出土一批弘治、正德官窯遺跡與遺物。