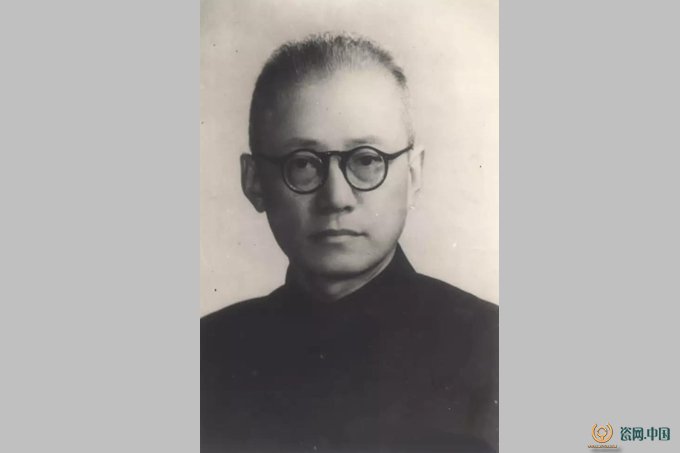

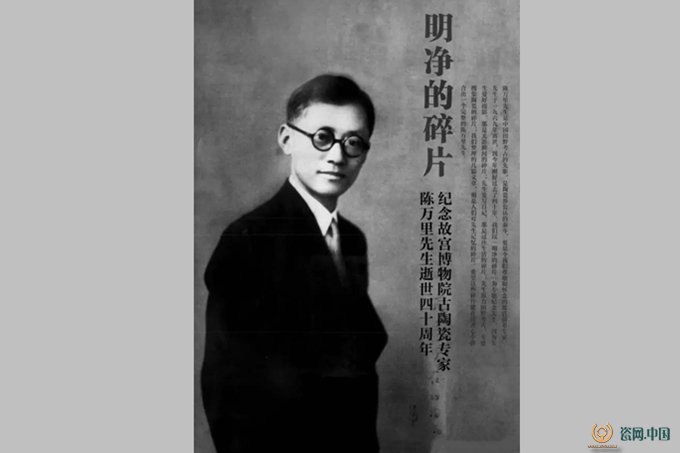

陳萬(wàn)里(1891年—1969年), 又名冥鴻,夷初,江蘇省吳縣人。中國(guó)乃至世界的最著名陶瓷學(xué)家,古陶瓷考古之父,故宮博物院研究員、古陶瓷研究部首任主任,中國(guó)最早批的攝影藝術(shù)家。民國(guó)6年(1917年)畢業(yè)于北京醫(yī)科大學(xué),曾在北京大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、江蘇省衛(wèi)生署、故宮博物院等處任職。興趣愛(ài)好非常廣泛,愛(ài)音樂(lè),會(huì)演戲,會(huì)昆曲,又好繪畫(huà),還是攝影大師。

陳萬(wàn)里在陶瓷方面的成就

陳萬(wàn)里先生是現(xiàn)代享譽(yù)世界的中國(guó)古陶瓷專(zhuān)家,近30年來(lái),我國(guó)在陶瓷考古與科研方面所取得的豐碩成果應(yīng)該說(shuō)與陳萬(wàn)里先生是密不可分的。

近代瓷學(xué)研究史可劃分為兩個(gè)階段,一為文獻(xiàn)考據(jù)階段,一為考古調(diào)查發(fā)掘階段。1930年,陳萬(wàn)里赴歐洲考察,接觸了英國(guó)等西方國(guó)家的陶瓷學(xué)者和考古學(xué)家,學(xué)習(xí)了豐富的現(xiàn)代科學(xué)知識(shí),將當(dāng)時(shí)在西方流行的田野考古方法運(yùn)用到對(duì)古窯址進(jìn)行實(shí)地考察中,他這一考古思路和方法的創(chuàng)新,開(kāi)辟了一條陶瓷考古的新途徑,使我國(guó)陶瓷學(xué)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段,為現(xiàn)代陶瓷學(xué)研究奠定了科學(xué)的基礎(chǔ)。陳萬(wàn)里因此被學(xué)術(shù)界譽(yù)為“中國(guó)陶瓷考古之父”。

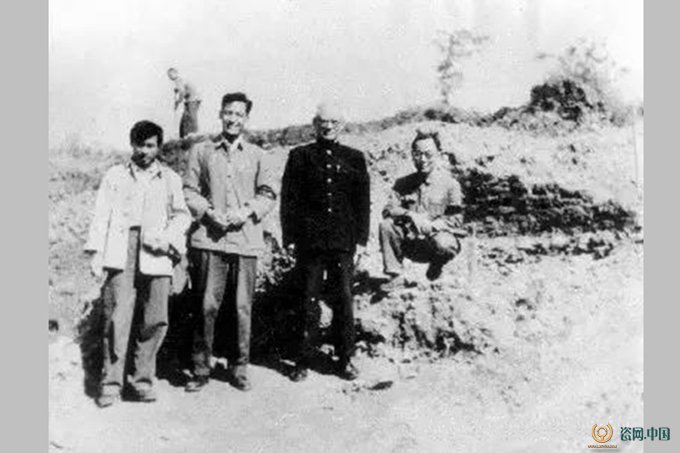

陳萬(wàn)里先生實(shí)地考察窯址(右第二位起至左依次為陳萬(wàn)里、馮先銘、李輝柄)

前人研究古陶瓷,大都是從文獻(xiàn)到文獻(xiàn),不太注重野外考察。陳萬(wàn)里與他們不同,他走出書(shū)齋,為考查浙江龍泉青瓷,自1928年起他“八去龍泉,七訪紹興”,在龍泉和上林湖艱苦搜尋,先后發(fā)現(xiàn)龍泉窯大窯遺址、上林湖越窯遺址,搜集了大量瓷片標(biāo)本,進(jìn)行排比研究,并在龍泉大窯村完成了中國(guó)第一部田野考察報(bào)告《瓷器與浙江》,引起了世界的關(guān)注,也奠定了他的學(xué)術(shù)地位。

新中國(guó)成立之初,故宮百?gòu)U待興,專(zhuān)業(yè)人才奇缺。國(guó)家文物局局長(zhǎng)鄭振鐸請(qǐng)當(dāng)時(shí)在衛(wèi)生部工作的陳萬(wàn)里去故宮工作,但衛(wèi)生部也想留他,這讓陳萬(wàn)里左右為難。消息傳到周總理那里,周總理拍板:故宮少不了陳萬(wàn)里。1949年11月起,陳萬(wàn)里任故宮博物院研究員、古陶瓷研究部主任。從此,陳萬(wàn)里精神抖擻,腳踏實(shí)地,遍訪南北,為拯救國(guó)寶出力,成為“讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路”的典范。

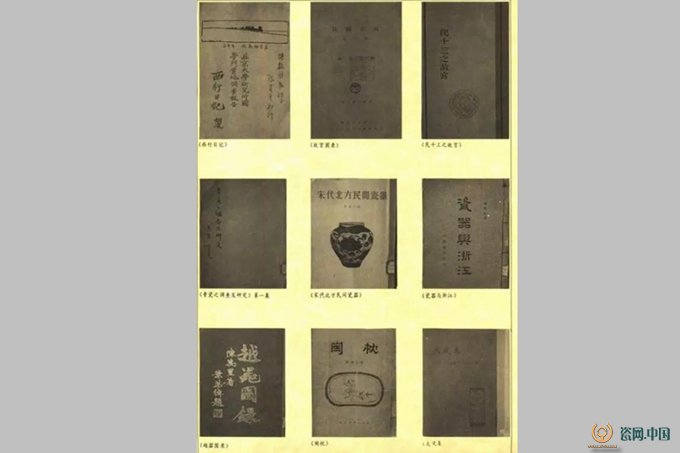

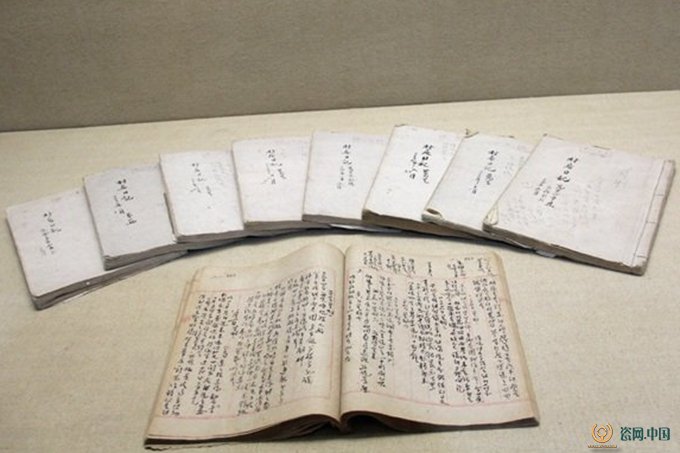

50年代以來(lái),陳萬(wàn)里先生更是不辭辛苦地走遍了我國(guó)南北各地,調(diào)查了許多窯址,發(fā)表了許多調(diào)查報(bào)告與重要論文。 著作有《瓷器與浙江》、《越器圖錄》、《陶枕》、《宋代北方民間瓷器》、《中國(guó)青瓷史略》、《陶俑》等。長(zhǎng)篇論文《中國(guó)歷代燒制瓷器的成就與特點(diǎn)》,對(duì)中國(guó)瓷器的工藝特點(diǎn)和藝術(shù)成就進(jìn)行了系統(tǒng)、科學(xué)的總結(jié),還對(duì)典型瓷器的具體鑒定事例,深入淺出,實(shí)用性極強(qiáng)。

引經(jīng)據(jù)典,發(fā)現(xiàn)越窯青瓷

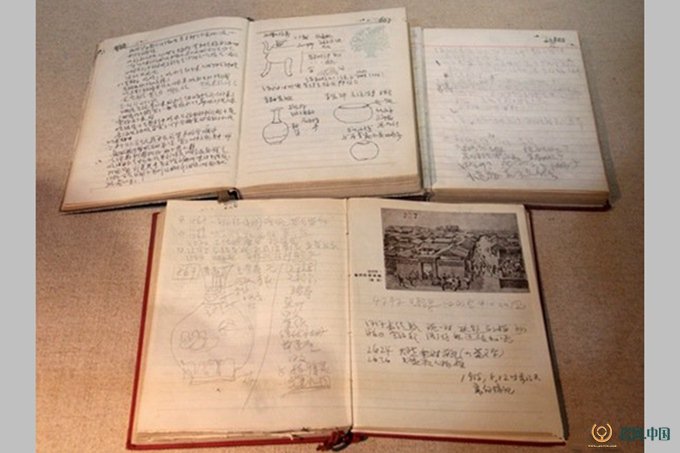

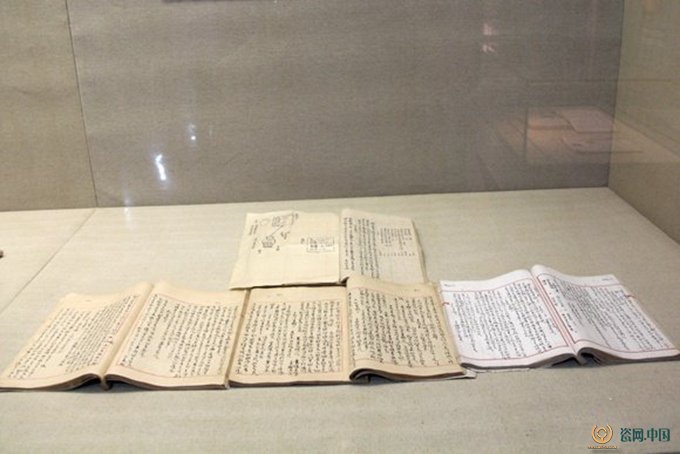

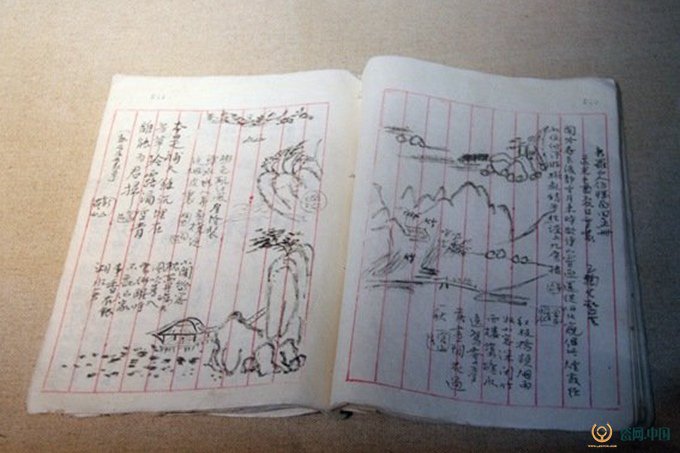

陳萬(wàn)里認(rèn)為任何一種古代瓷器,都要從文獻(xiàn)、實(shí)物以及窯址三方面找到對(duì)應(yīng)的認(rèn)定關(guān)系才行。關(guān)于龍泉窯的考察與研究,陳萬(wàn)里以南宋莊季裕的《雞肋篇》記載:“處州龍泉縣,又出青瓷器,謂之秘色,錢(qián)王所供蓋取于此。宣和中,禁庭制樣須索,益加工巧……”為依據(jù)展開(kāi),他在1928年5月的日記中指出:“民國(guó)(1928年)十七年夏,余以視察舊處屬各縣地方政務(wù)南行,其初也,即以龍泉青瓷之見(jiàn)于載籍者,摘錄若干則置之行篋,為便中實(shí)地調(diào)查時(shí)參考。最近舊瓷碎片之成箱裝運(yùn)外邦者尤多,夫在清初已有‘李唐越器世間無(wú),趙宋官窯晨星看’之嘆,而運(yùn)會(huì)所至,乃有今日之發(fā)現(xiàn)。顧出土器物雖豐富,國(guó)人茫然視之,竟不以為寶也。因此發(fā)憤,愿以視察余暇,從事勘查,勘查之后,試記大概,以喚起國(guó)人之注意,自問(wèn)固谫陋,亦不暇計(jì)矣。”

1935年,陳萬(wàn)里去余姚上林湖考察,目的是為了尋覓青瓷中最佳者―秘色瓷。唐代秘色瓷的誕生,將越窯青瓷藝術(shù)推向完美的境地。唐朝茶圣陸羽經(jīng)過(guò)多年考察后,將越窯位列榜首,稱(chēng)其為“類(lèi)玉類(lèi)冰”。可是,人們?cè)趥魇牢奈镏袕奈匆?jiàn)到過(guò)秘色瓷的實(shí)物。唐滅后,擁有江浙十三州之地的吳越國(guó)王錢(qián)镠出于政治需要,制定了“事奉中原,歲歲朝貢”的政策,這樣,利用上林湖精良的制瓷技術(shù)燒造的秘色器,除供自己享用外,還作為結(jié)交中原稱(chēng)臣納貢之物品。

1935年5月15日,陳萬(wàn)里在《余姚上林湖訪古記》中記載:本日午前在甬參加夏季衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)大會(huì)以后趕往上林湖。“湖水清澈見(jiàn)底,淺處有蘆草,微風(fēng)拂之,蕩漾有致。黃花小草,亦隨處可以見(jiàn)到,風(fēng)景之佳,實(shí)不讓杭州西子湖也。四圍山色蔥翠可愛(ài),低誦陸龜蒙‘奪得千峰翠色來(lái)’之句,翹首南望,早已神馳于湖西村矣。自薤云亭南行折東幾穿湖而過(guò)……居民均業(yè)磚窯,殆為千數(shù)百年由制瓷而轉(zhuǎn)為制磚歟!”這是陳萬(wàn)里初到上林湖越窯的印象,文字清新活潑,對(duì)國(guó)家文物保護(hù)的憂(yōu)患意識(shí)貫穿于著作之中,讀之令人肅然起敬。

爾后,陳萬(wàn)里多次來(lái)浙江尋找秘色瓷,他想,如果“秘色越器”指的是“秘色瓷”,浙江就是越窯的產(chǎn)地。陳萬(wàn)里下定決心一處一處地找。當(dāng)大多數(shù)對(duì)考古感興趣的國(guó)人還停留在紙上談兵時(shí),30歲的陳萬(wàn)里已經(jīng)邁出了中國(guó)田野考古的第一步。一個(gè)時(shí)代過(guò)去了,陳萬(wàn)里的努力沒(méi)有白費(fèi),經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)查、對(duì)比、走訪,考古界達(dá)成了共識(shí):浙江余姚、上虞、慈溪一帶的“上林湖”,就是越窯秘色瓷的中心窯址,這里正是陳萬(wàn)里第一次考察越窯的地方。

1987年陜西法門(mén)寺終于出土了秘色瓷,證實(shí)了陳老先生的判斷,但老先生終究沒(méi)能看見(jiàn),甚是遺憾。

煞費(fèi)苦心,慎尋哥窯蹤跡

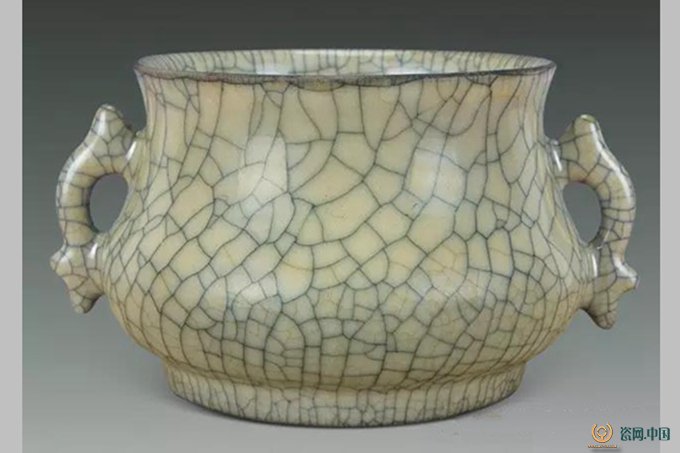

哥窯是中國(guó)陶瓷史上最富爭(zhēng)議的一種奇特瓷器,長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)于哥窯的記載,廣泛存在于多種文獻(xiàn)之中。故宮的哥窯器物,是否真的在800年前的宋代就存在?民國(guó)初年,龍泉發(fā)生盜掘古窯之風(fēng),再次引起人們尋找哥窯的興趣。

哥窯瓷片,金絲鐵線,紫口鐵足,厚釉薄胎,如同夾心餅干。最早記載哥窯的是明嘉靖年間上海人陸深,他在《春風(fēng)堂隨筆》中云∶“哥窯,淺白斷紋,號(hào)百圾碎,宋時(shí)有章生一、生二兄弟,皆處州人,主龍泉之琉田窯(大窯),生二所陶青器純粹如美玉,為世所貴,即官窯之類(lèi),生一所陶者色淡,故名哥窯。”大窯村里有窯神廟,龍泉地區(qū)的燒窯人都奉章家兄弟為窯神,開(kāi)窯必定祭拜。每年正月,當(dāng)?shù)氐哪九紤驁F(tuán)還會(huì)走鄉(xiāng)串戶(hù)演出章家兄弟的故事。

當(dāng)年陳萬(wàn)里發(fā)現(xiàn)龍泉窯時(shí),在考察報(bào)告中多次寫(xiě)到了溪口窯。1938年9月,陳萬(wàn)里第二次赴溪口調(diào)查,認(rèn)為此處系古代龍泉燒瓷精華所在。他在筆記中指出:“溪口大麻之有窯,原為典籍所不載,我于民國(guó)二十三年發(fā)現(xiàn)以后,曾將所獲碎片與同好者商討,并于浙江文獻(xiàn)展覽會(huì)上陳列之,于是湖濱骨董賈客,始知大麻二字,其黠者因此遂能道及溪口大麻,歷歷如數(shù)家珍。”陳萬(wàn)里認(rèn)為:“墩頭作品中,頗多仿自銅器之式樣,其為沿襲兩宋官窯之作風(fēng),昭然可見(jiàn),此實(shí)為龍泉造瓷中之黃金時(shí)代。”溪口黑胎青瓷無(wú)論是產(chǎn)品種類(lèi)、器形設(shè)計(jì)、工藝特色和生產(chǎn)技術(shù)等方面均受到北宋中原諸多名窯的影響,其中以汝窯為最深,可以說(shuō)是北宋汝窯青瓷在龍泉的延續(xù)。

1941年9月19日,陳萬(wàn)里在日記上寫(xiě)道:“此次來(lái)龍,曾聽(tīng)某賈(指古董商人)說(shuō)龍泉古窯址出來(lái)黑胎物品,到了上海,專(zhuān)銷(xiāo)幾位研究古瓷的外國(guó)人,就說(shuō)是杭州烏龜山出來(lái)的東西,并且說(shuō)得煞有介事,哪一處地方出土,出土的情形是怎樣,當(dāng)然還要編造一串假事實(shí),于是一件龍泉黑胎物就可以冒牌賣(mài)出一個(gè)高價(jià)。事情既然是這樣,所以龍泉的黑胎,雖說(shuō)是有了這樣的幸運(yùn),其實(shí)可惜了龍泉的真價(jià)值,而竟戴上了毫不相干的烏龜山官窯的高帽子。”

陳萬(wàn)里當(dāng)年無(wú)法確定哥窯產(chǎn)地的原因,是20世紀(jì)30年代各地的古董商發(fā)現(xiàn)龍泉窯址后,使遺址遭到毀滅性的破壞。據(jù)一些老農(nóng)回憶,當(dāng)時(shí)中外古董商紛至沓來(lái),云集溪口一帶,雇用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)窯址進(jìn)行大肆挖掘,并廉價(jià)收購(gòu)所掘遺物。一時(shí)間,溪口的旅館、餐館、賭館、妓館應(yīng)運(yùn)而生,好不熱鬧,遺址被翻了幾遍,其破壞程度之嚴(yán)重可想而知。從陳萬(wàn)里的筆記中可以看出,溪口窯在龍泉具有崇高的地位。陳萬(wàn)里甚至一度認(rèn)為這里就是哥窯的產(chǎn)地,但最終因證據(jù)不足而放棄。大窯村目前仍是公認(rèn)的龍泉青瓷的主要產(chǎn)地。

判斷龍泉溪口窯是否就是哥窯,需要有文獻(xiàn)記載,要有朝廷派出的督造官員名單等,這是一個(gè)十分復(fù)雜的問(wèn)題。在尋找哥窯產(chǎn)地的過(guò)程中,陳萬(wàn)里遇到了巨大的挑戰(zhàn),他沒(méi)能尋找到文獻(xiàn)記載的實(shí)證,故懸案依舊。

龍泉大窯村陳萬(wàn)里紀(jì)念亭

眼光獨(dú)特,為救國(guó)寶殫精竭慮

陳萬(wàn)里不顧年事已高,帶領(lǐng)青年學(xué)者到各主要產(chǎn)瓷地區(qū)調(diào)查窯址,足跡遍布中華大地,調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了大量中原地區(qū)的古窯遺址,拍攝了很多照片,還發(fā)表了關(guān)于越窯、邢窯、定窯、鈞窯、汝窯、龍泉窯、磁州窯、山西琉璃、中國(guó)瓷器的外銷(xiāo)等數(shù)十篇論文。

鈞窯是中國(guó)宋代的五大名窯之一,因?yàn)橐院幽嫌砜h后改為禹州市內(nèi)的鈞臺(tái)及八卦洞一帶窯址所產(chǎn)品質(zhì)最高,故統(tǒng)稱(chēng)為“鈞窯”。1951年,陳萬(wàn)里在此發(fā)現(xiàn)一批窯址,1962年,他又對(duì)此處進(jìn)行考古調(diào)查,1973年,河南省博物館在禹縣鈞臺(tái)、八卦洞對(duì)遺址進(jìn)行考古發(fā)掘,證明此窯在宋徽宗時(shí)期最為興盛,是為宮廷燒制瓷器的窯場(chǎng)。

汝窯為五大名窯之首,陳萬(wàn)里十分關(guān)注,他親自到臨汝、寶豐、魯山等地尋找古窯址。回京以后,陳萬(wàn)里就汝窯問(wèn)題發(fā)表了有獨(dú)到見(jiàn)解的文章《汝窯的我見(jiàn)》,他指出:“汝窯以何緣而燒造青器?我懷疑受到南方越州秘色瓷的影響。因?yàn)槟戏街剑谔剖切显讲⒎Q(chēng)的,何況秘色瓷之在唐,經(jīng)過(guò)了宮廷間的應(yīng)用,它的影響,說(shuō)不定在邢之上。”他的見(jiàn)解,在從法門(mén)寺出土的秘色瓷那里得到佐證。

耀州窯唐宋瓷窯遺址有一塊石碑,碑首鐫刻著四個(gè)蒼勁有力的大字“德應(yīng)侯碑”,此碑是20世紀(jì)50年代陳萬(wàn)里在調(diào)查時(shí)偶然發(fā)現(xiàn)的。該碑刻于大宋元豐七年(1084年),它是我國(guó)現(xiàn)存最早的窯神廟碑,也是最早記載陶瓷生產(chǎn)狀況的石刻文字史料,彌足珍貴。

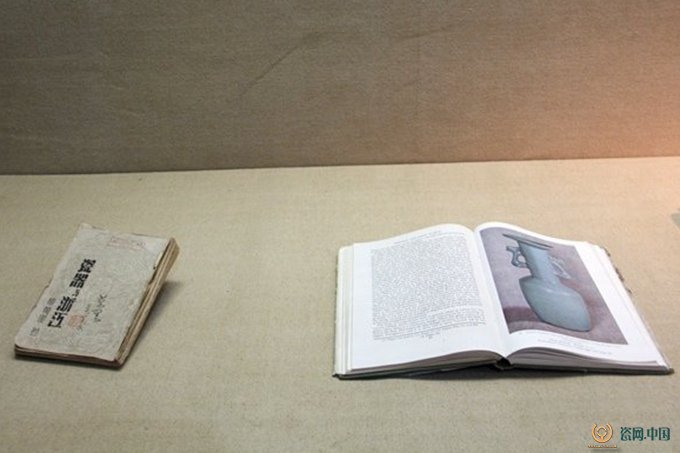

陳萬(wàn)里先后出版的《中國(guó)青瓷史略》一書(shū),將紛繁雜亂的中國(guó)青瓷發(fā)展史整理得有條有理,許多論點(diǎn)十分精辟,具有非常高的學(xué)術(shù)價(jià)值,一直受到中外學(xué)者的重視,為中國(guó)贏得了在世界古陶瓷研究領(lǐng)域里的話語(yǔ)權(quán)。

陳萬(wàn)里曾主動(dòng)將歷年來(lái)收集的55件青釉陶瓷捐獻(xiàn)給故宮博物院。這批陶瓷從漢晉至唐宋,其中的精品青釉陶樓,是漢代永康二年(301年)的墓中文物;黃釉大陶盤(pán)和陶壺,是鮮見(jiàn)的漢晉六朝時(shí)期的精品,此舉受到文化部的獎(jiǎng)勵(lì)。

陳萬(wàn)里先生在攝影方面的成就

陳萬(wàn)里是個(gè)“永遠(yuǎn)生活在趣味中”的人,他平生愛(ài)好廣泛。作家葉圣陶說(shuō):“陳萬(wàn)里先生富于藝術(shù)天才,文藝、戲劇、繪畫(huà)、書(shū)法,他沒(méi)有一項(xiàng)不篤好,也沒(méi)有一項(xiàng)不竭思盡力去擘摩。”

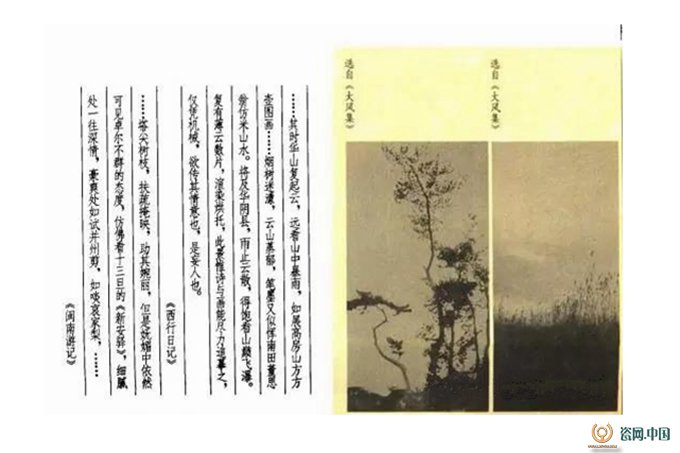

陳萬(wàn)里先生1919開(kāi)始鉆研攝影,從1919年至1921年在北京大學(xué)連續(xù)三年間,舉辦了三次攝影作品展覽,他是主要組織者之一。當(dāng)時(shí)攝影普遍被認(rèn)為不是一種藝術(shù),學(xué)者錢(qián)玄同甚至說(shuō)“凡愛(ài)攝影者必是低能兒”。陳萬(wàn)里認(rèn)為“攝影藝術(shù)不僅須有自我個(gè)性的表現(xiàn),從美術(shù)價(jià)值而言,最重要的在能表現(xiàn)中國(guó)藝術(shù)的色彩,發(fā)揚(yáng)中國(guó)藝術(shù)的特色”。他出游隨身帶著相機(jī),一邊進(jìn)行攝影藝術(shù)的探索,一邊用它記錄所見(jiàn)到的文物勝跡。1922年,他和顧頡剛一起從北京回蘇州,在甪直拍攝了保圣寺的唐塑,當(dāng)時(shí)佛像和塑壁尚未完全坍塌,顧頡剛著文呼吁保護(hù)這些珍貴文物,引起學(xué)術(shù)界的關(guān)注。在組織唐塑保存委員會(huì)時(shí),陳萬(wàn)里與蔡元培等人一起被列為委員。1923年冬,陳萬(wàn)里和黃振玉、吳郁周,錢(qián)景華、汪孟舒等發(fā)起組織我國(guó)最早的攝影藝術(shù)團(tuán)體——藝術(shù)寫(xiě)真研究會(huì),后改稱(chēng)光社。陳萬(wàn)里被稱(chēng)為“光社四杰之一”。1924年夏,北京光社第一次攝影展覽會(huì)上,他展出作品60余幅。后來(lái)從中選出12幅制成珂羅版,出版了我國(guó)第一本個(gè)人攝影藝術(shù)作品專(zhuān)集《大風(fēng)集》。

1924年6月,光社在中央公園舉行了第一次社員攝影作品展覽,陳萬(wàn)里選送了60幅作品。同年8月,《大風(fēng)集》出版。該書(shū)為大開(kāi)本,布面精裝,墨綠色的封面上燙銀“大風(fēng)集”三字,由馬夷初題署。書(shū)中有俞平伯題詞及錢(qián)稻孫、顧頡剛兩位的序。它顯示了我國(guó)早期攝影的美學(xué)觀念,即依據(jù)古典詩(shī)詞與繪畫(huà)的意境,拍攝風(fēng)景或靜物。

1924年,在國(guó)民革命的沖擊下,封建王朝的末代皇帝溥儀被馮玉祥發(fā)動(dòng)“北京政變”逐出故宮,陳萬(wàn)里參加了清室善后委員會(huì),承擔(dān)攝影任務(wù)。陳萬(wàn)里在這一歷史事件中拍攝到了許多珍貴的鏡頭,輯成《民十三之故宮》一冊(cè),對(duì)以后宮廷歷史陳列有很大的參考價(jià)值。陳萬(wàn)里對(duì)古陶瓷發(fā)生興趣,可能與他早年拍攝故宮收藏的瓷器有關(guān)。

1926年夏,應(yīng)廈門(mén)大學(xué)聘請(qǐng)南下,在上海舉辦個(gè)人攝影作品展覽,是我國(guó)攝影家舉辦個(gè)人展覽最早的人。在上海時(shí),他還參加了上海美術(shù)專(zhuān)科學(xué)校“天馬會(huì)”舉辦的展覽活動(dòng),并和攝影家郎靜山等相識(shí),共同醞釀組織攝影團(tuán)體,終于在1928年初,與郎靜山,胡伯翔,黃伯惠等組成“中國(guó)攝影學(xué)社”(簡(jiǎn)稱(chēng)華社)。他在華社舉辦的歷次影展中都有作品參展。陳萬(wàn)里各方面造詣都很深,著作很多。其中攝影專(zhuān)集除《大風(fēng)集》、《民十三之故宮》,還有《西陲壁畫(huà)集》、《越器圖鹿》和《故宮圖錄》等;他的《云崗圖錄》攝影集,原稿毀于“一.二八”炮火,未能出版。他還在著作如《西行日記》、《閩南游記》、《湘川道上》中,附上他的攝影作品,圖文并茂,很有特色。

作為特殊歷史時(shí)期的攝影家,陳萬(wàn)里先生的攝影記錄和傳承了歷史。

作為攝影界的前輩,新中國(guó)成立后,陳萬(wàn)里先生當(dāng)選為中國(guó)攝影學(xué)會(huì)理事。

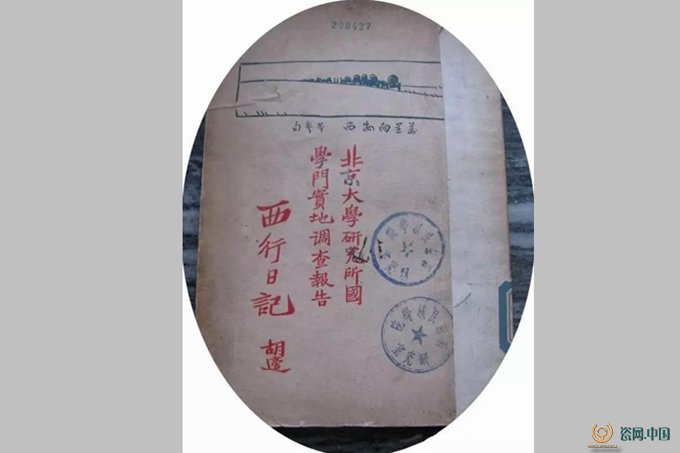

陳萬(wàn)里在其他領(lǐng)域的成就——游記《西行日記》

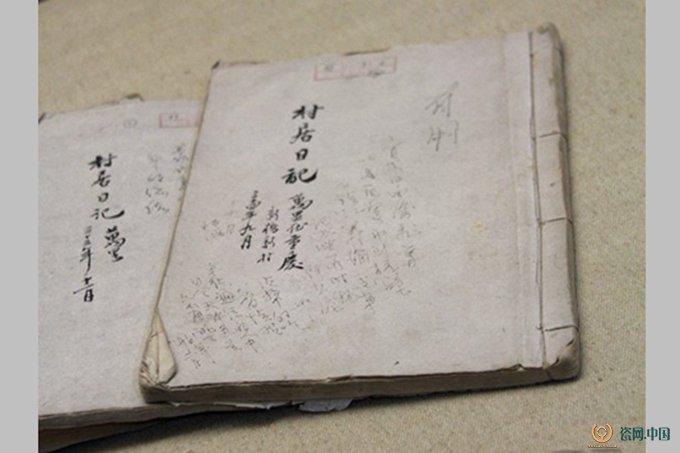

1925年春,美國(guó)哈佛大學(xué)考古隊(duì)華爾納(LangdonWaner)等將赴敦煌考察, 出于其辨認(rèn)沿途文字古跡、尋求向?qū)f(xié)助的需求, 邀請(qǐng)北京大學(xué)研究所派人參加,這個(gè)任務(wù)落到了極具傳統(tǒng)文化造詣的陳萬(wàn)里身上。此次西行之行是北京大學(xué)研究所國(guó)學(xué)門(mén)暨考古學(xué)會(huì)第一次實(shí)地調(diào)查, 是中國(guó)人調(diào)查千佛洞之始。考察團(tuán)于2月16日從北京出發(fā),7月31日回到北京,歷時(shí)五個(gè)半月。返京后, 陳萬(wàn)里把沿途的所見(jiàn)、所聞?wù)沓扇沼涹w的游記——《西行日記》。

《西行日記》內(nèi)容豐富, 集考古學(xué)、歷史學(xué)、地理學(xué)、民俗學(xué)、語(yǔ)言學(xué)資料于一書(shū), 其內(nèi)容涉及山西、陜西、甘肅等廣大地區(qū)。書(shū)中所記邠州(今陜西彬縣)的大佛寺、涇州(今甘肅涇川縣)南石窟寺和丈八寺, 蘭州白塔山、五泉山、黃河鐵橋、金天觀、敦煌千佛洞、安西東千佛洞等極具價(jià)值的文化遺跡, 在這部日記未發(fā)表之前, 由于缺乏實(shí)地考察, 許多內(nèi)容以訛傳訛, 以致史書(shū)里留有許多錯(cuò)誤, 經(jīng)陳萬(wàn)里先生實(shí)地調(diào)查, 辨明了方位, 改正了以前史書(shū)記載的錯(cuò)誤。如作者游歷甘肅武威時(shí)對(duì)《西夏天佑民安碑》所在的寺院進(jìn)行了考證, 認(rèn)為此碑所在的寺院應(yīng)為大云寺, 清應(yīng)寺為錯(cuò)誤的記載, 并指出《甘肅新通志》中對(duì)于西夏碑的著述遺漏而未有記載。

作者每到一地即對(duì)此地的地名、山川、名勝、遺跡、民俗、風(fēng)土人情進(jìn)行了詳細(xì)的了解與考察。由于作者博覽群書(shū), 在考察西北地名時(shí)就能旁征博引, 例如:作者到達(dá)甘肅山丹縣、閱《河海昆侖錄》關(guān)于山丹的大黃山與焉支山(今胭脂山)的地名做出了詳細(xì)的辨析考證并查對(duì)《括地志》、《方輿紀(jì)要》得出大黃山與焉支山的地名及具體地理位置, 說(shuō)明大黃山與焉支山是兩座山。可以看出作者治學(xué)之嚴(yán)謹(jǐn), 學(xué)識(shí)之淵博。

考察敦煌千佛洞、搜訪佛教藝術(shù)作品, 原本是陳萬(wàn)里先生此次旅行的主要目的, 但由于各種原因在千佛洞中只停留了三個(gè)半天, 這對(duì)先生而言是一大缺憾。盡管這樣, 作者對(duì)敦煌千佛洞的洞數(shù)、洞高、洞寬、洞長(zhǎng)、塑佛數(shù)、畫(huà)壁完全與否、被毀尺寸、附記等盡可能進(jìn)行詳細(xì)的考察并對(duì)敦煌學(xué)的研究提出了諸多很好的建議與計(jì)劃,希望未來(lái)者對(duì)敦煌的研究應(yīng)有組織、有計(jì)劃、有專(zhuān)門(mén)學(xué)者分工擔(dān)任中國(guó)敦煌考古隊(duì)來(lái)從事各個(gè)方面的研究, 并在實(shí)地經(jīng)驗(yàn)上計(jì)劃保存敦煌寶庫(kù)的方法。

書(shū)后的附錄中專(zhuān)門(mén)列出“敦煌千佛洞三日間所得之印象”, 文中保留了大量的洞窟題記, 記錄了各洞窟供養(yǎng)人的名字, 為研究敦煌千佛洞供養(yǎng)人保留了珍貴的資料。同時(shí),這些題記還可補(bǔ)正史之不足或校正史之訛誤, 為研究西北歷史提供了有力的證據(jù)。如歸義節(jié)度史曹元忠,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》、《宋史·沙州傳》并稱(chēng)其卒于宋太平興國(guó)五年, 繼位者為其子延祿。而據(jù)“ 敦煌千佛洞間所得之印象”中所記千佛洞第300、第60 洞梁上的題記可知曹元忠卒于宋開(kāi)寶八年以前。歸義軍節(jié)度使在曹元忠后為其子曹延恭,在曹延恭后為曹延祿,曹延祿繼承曹延恭的職位在北宋太平興國(guó)五年以前。

書(shū)后還附有“ 涇川石刻校釋及考證” ,“ 萬(wàn)里校碑錄” (包括“增補(bǔ)六種” 和“校釋十種”),保留了大量隴右金石方面的史料,為研究隴右金石者提供了較原始的金石文字記載的資料。

作者還記述了各地的民俗、方言、戲劇、歌謠,描繪出一幅幅生動(dòng)的風(fēng)情畫(huà)。

陳萬(wàn)里先生克服旅途中的種種艱難, 邊走邊記, 體驗(yàn)全面, 記錄真實(shí), 并由于他在中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)研究方面的深厚的造詣, 使得這部《西行日記》具有從多方位了解西北、認(rèn)識(shí)西北、研究西北的較高的、也是最詳實(shí)的史料價(jià)值, 可以為今天大西北的開(kāi)發(fā)提供有益的借鑒和決策方面的依據(jù), 并為今天研究世界寶庫(kù)敦煌、甘肅涇川等石窟藝術(shù)及碑記、造像、彩陶藝術(shù)、佛教藝術(shù)等提供了寶貴的研究資料。這部著作集考古學(xué)、敦煌學(xué)、民俗學(xué)、地理學(xué)、語(yǔ)言學(xué)等于一書(shū), 真實(shí)地記錄了西北地區(qū)的方方面面, 堪為游記文獻(xiàn)的典范之作。

這部日記所記錄除考古資料之外,最觸目驚心者為政治的黑暗,和老百姓生活的艱窘。

甘肅省圖書(shū)館藏的這部民國(guó)十五年(1926年)版的《西行日記》是陳萬(wàn)里先生贈(zèng)與學(xué)界泰斗葉圣陶先生的, 封面有作者親筆題記“ 圣陶先生指正” ,“陳萬(wàn)里敬贈(zèng)” 。封面“西行日記”為胡適先生的題字,李有行先生繪畫(huà)“ 萬(wàn)里向安西”;卷頭為朱樂(lè)之先生題詩(shī);李有行先生繪“ 敦煌120 洞北魏圖案及塑像”。

《西行日記》做為民國(guó)時(shí)期游記類(lèi)圖書(shū), 不僅從內(nèi)容、形式方面有較高的學(xué)術(shù)研究和史料價(jià)值, 而且圖書(shū)裝幀、設(shè)計(jì)也極具藝術(shù)價(jià)值。

2009年,故宮博物院為紀(jì)念陳萬(wàn)里先生逝世40周年,在《紫禁城》12月版專(zhuān)門(mén)出了一個(gè)專(zhuān)題“明凈的碎片”來(lái)紀(jì)念陳萬(wàn)里先生。