唐朝(公元618~907年)是中國古代歷史發(fā)展的鼎盛時期,在政治、經(jīng)濟、文化等方面都舉世聞名。公元907年,作為中國古代歷史進程中重要節(jié)點的唐帝國滅亡,五代第一個小王朝“梁”立國(史稱“后梁”)。同年,雄踞燕山北麓地區(qū)的契丹族異軍突起,契丹部落聯(lián)盟可汗耶律阿保機稱帝,公元916年正式建國號“契丹”,建立以漢人居多數(shù)的契丹帝國(后一度稱“大遼”),逐漸統(tǒng)一北方中國。契丹遼帝國(公元907~1125年)長期占據(jù)北中國的歷史舞臺,融合燕山南北的胡漢文化,與南中國五代、北宋代表的漢族文化長期對峙,從不斷爭戰(zhàn)到和平相處,開啟了中國歷史上第二次南北朝的局面。學者更多關注“唐宋變革”的影響,而忽視了唐帝國之后的北中國契丹遼帝國的情況。越來越多考古資料表明,契丹遼帝國在諸多方面承繼了唐帝國的傳統(tǒng),遼朝曾創(chuàng)造了輝煌的歷史和文化。

隋唐長安城和洛陽城作為當時最為重要的都城,其都城規(guī)劃和建設等方面都是中國古代都城發(fā)展史上的里程碑,曾對唐朝屬國——粟末靺鞨族建立的渤海國上京城和日本國奈良時代平城京等的營建產(chǎn)生重要的影響。

唐朝滅亡后,中國古代帝都不再像以前,主要局限于中原地區(qū)(以洛陽為代表)和關中地區(qū)(以長安為代表)的東西分立,而是開始出現(xiàn)了南北擺動的新階段。即北中國的契丹遼帝國首都在內(nèi)蒙古巴林左旗的遼上京臨潢府(燕山以北),對應的是南中國五代北宋的首都在河南省開封市的東京開封府。金朝首都從金上京(今黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū))遷到金中都(今北京市宣武區(qū)和豐臺區(qū)境內(nèi)),對應的是南宋都城臨安(今浙江省杭州市)。統(tǒng)一的元帝國首都元大都在今北京市。明帝國早期都城在南京應天府(今江蘇省南京市),后遷都到北京順天府(今北京市)。清帝國定都燕京,沿用明北京城。這種變化與唐帝國以后,契丹、女真、蒙古、滿族等北方民族建立的帝國,與漢族集團不斷爭戰(zhàn)、共存、融合,逐漸建立胡漢一體的中央集權國家密切相關。契丹遼帝國統(tǒng)一北方地區(qū),開啟中華帝國的新紀元。其后北方民族集團不斷南下,金帝國挺進中原,元帝國統(tǒng)一中華,最后清帝國在元明二朝的基礎上,奠定現(xiàn)今多元一體中華民族國家的版圖。

就中國都城的規(guī)劃和平面布局而言,在唐朝以后也出現(xiàn)了重要的新變化。綜合文獻和考古發(fā)掘資料可知,北中國的遼上京城和南中國的北宋東京城,從城市規(guī)劃設計理念和平面形制布局等方面考察,各成系統(tǒng),均對后世都城的營建產(chǎn)生了重要影響。本文嘗試從考古材料出發(fā),結合相關文獻對遼上京城和北宋東京城的規(guī)劃和平面形制布局進行初步研究,進而對“遼上京規(guī)制”和“北宋東京模式”及其影響做些探討,求教于方家。

一、隋唐長安城的規(guī)劃和布局

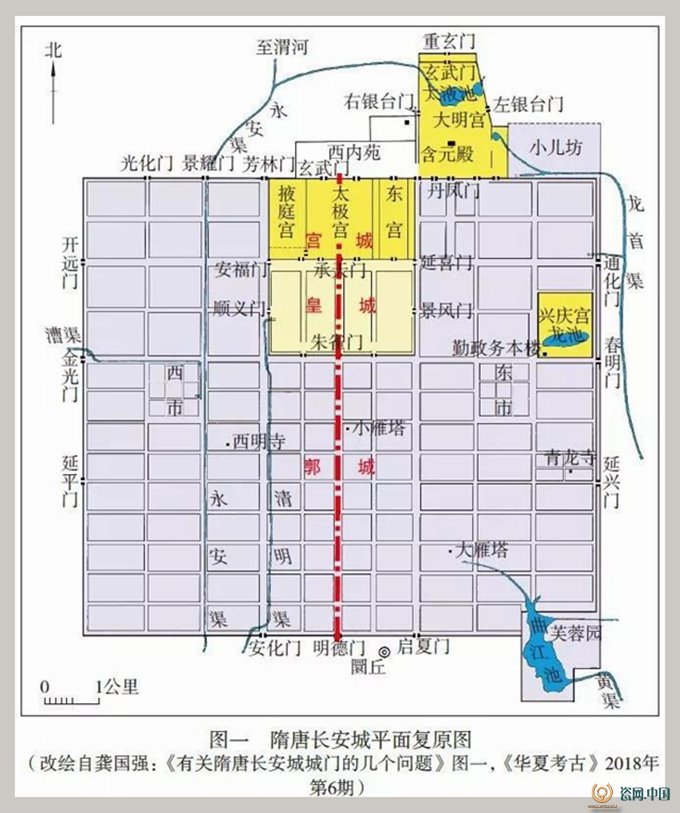

隋大興唐長安城(簡稱隋唐長安城)在中國古代都城城市規(guī)劃中具有里程碑意義。隋大興城始建于開皇二年(公元582年),規(guī)劃整齊。依次營建有宮城、皇城和郭城(外城)。宮城、皇城位于郭城北部正中。再北為大興苑。宮城平面呈長方形,南北長1492、東西寬2820米。正南門廣陽門(唐稱承天門)為一門三道。宮城中部為宮殿區(qū),皇帝正衙大興殿位于南部。東為太子宮,即東宮,西為宮人居住的掖庭宮。皇城緊靠宮城南側,中隔橫街,無北墻,東西兩墻與宮城墻相連向南圍合。皇城正門朱雀門,北與宮城正門廣陽門相對,南經(jīng)朱雀大街與郭城正南門明德門相通。文獻記載皇城內(nèi)有東西向街道7條,南北向街道5條。其間立中央衙署及其附屬機構。郭城內(nèi)由若干條東西向、南北向的街道劃為若干坊(分屬大興、長安兩縣)。郭內(nèi)遍布官衙、王宅、寺院和道觀,東西各置一市(都會市和利人市),還開鑿了三條水渠。

唐朝沿用隋大興城,更名長安城。宮殿等建筑設施名稱有改動。如隋朝大興宮內(nèi)大興殿改為太極宮之太極殿;宮城南門廣陽門改為承天門;都會市和利人市改為東市和西市。唐太宗貞觀八年(公元634年)在太極宮東北禁苑內(nèi)的龍首原高地建永安宮,次年改名大明宮。龍朔三年(公元663年)武則天遷至大明宮聽政,自此大明宮一直是唐代主要的朝會之所。大明宮南寬北窄,平面呈曲尺形。東墻總長2560米,西墻長2256米,南墻長1674米,北墻長1135米。大明宮由前朝和后庭兩部分組成。前朝為朝會之所;后庭以居住和游宴為主。大明宮正南門丹鳳門為一門五道。前朝以丹鳳門-含元殿(外朝)-宣政殿(中朝)-紫宸殿(內(nèi)朝)為中軸線,并構成以含元殿、宣政殿和紫宸殿為中心的三個空間。后庭有以太液池為核心的建筑群,其東南有寢殿等。唐玄宗繼位后于開元二年(公元714年)因興慶坊藩邸置宮,于開元十四年(公元726年)擴建興慶宮置朝堂。開元十六年(公元728年)玄宗移此聽政。興慶宮平面呈長方形,四面設門,正門興慶門在西壁北側。北部為宮殿區(qū);南部為以龍池為中心的園林區(qū)(圖一)。

隋唐長安城是我們更好地認識遼上京城和北宋東京城規(guī)劃及平面布局的基礎。

二、遼上京形制布局和“遼上京規(guī)制”

遼上京城是契丹遼帝國的首都。遼上京始建于神冊三年(公元918年),是遼朝營建最早、使用時間最長、最為重要的都城,是平地起建的新城。可以說,遼上京城代表了契丹遼帝國早期都城規(guī)劃的理念。

(一)遼上京城的規(guī)劃和形制

布局遼上京遺址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴林左旗林東鎮(zhèn)東南,是第一批全國重點文物保護單位。《遼史》載, 神冊三年(公元918年)二月,耶律阿保機決定在“西樓”大規(guī)模地“城皇都,以禮部尚書康默記充版筑使”。五月“詔建孔子廟、佛寺、道觀”。遼上京城是何人規(guī)劃設計,文獻沒有明確記載。

《遼史》卷三十七《地理志·上京道》云:“上京臨潢府,本漢遼東郡西安平之地。新莽曰北安平。太祖取天梯、蒙國、別魯?shù)热街畡萦谌數(shù)椋浣瘕p箭以識之,謂之龍眉宮。神冊三年城之,名曰皇都。天顯十三年,更名上京,府曰臨潢”。遼上京城地處大興安嶺山脈南端的一個小盆地中,四面群山環(huán)繞。從東北流來的烏力吉沐淪河和從西南流來的沙力河在遼上京城的東側交匯,是城市重要的水系,應與城市主要的供水和排水系統(tǒng)有關。

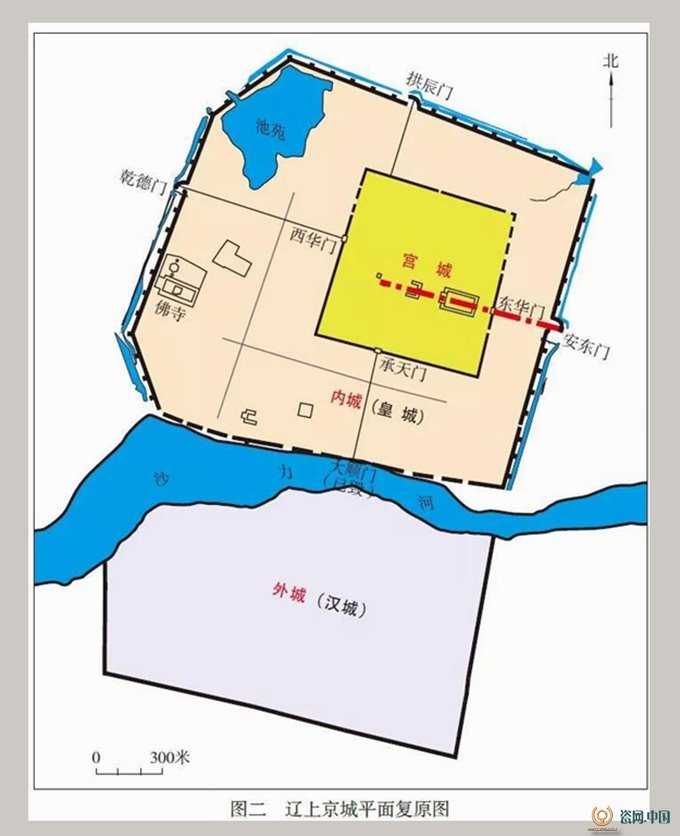

遼上京城平面略呈“日”字形,由北部的皇城和南部的漢城兩部分組成(圖二)。北部皇城的城墻為夯土版筑,保存較好,一般高出地面6~9米,與《遼史》載“皇城高三丈”基本吻合。皇城四面城墻外側均有馬面,現(xiàn)存共43個,每兩座馬面之間相距95~105米。馬面平面呈方形,現(xiàn)存最高約13米。皇城形制保存較完整,平面呈不規(guī)則方形。南墻長1619.6、北墻長1513.4、東墻長1492.3米。西墻不是直線,兩端向內(nèi)斜折。北段斜折墻長430.3米,中段直墻長1072.6米,南段斜折墻長358.1米,總長為1861米。根據(jù)《遼史》記載和考古資料可知,皇城四面城墻各辟有一座城門,“東曰安東,南曰大順,西曰乾德,北曰拱辰”。除南門已遭沙力河洪水破壞,皇城東、西、北三座門址地表遺跡清晰,均有甕城。皇城東、西、北三面城墻外均發(fā)現(xiàn)有護城壕(南墻外現(xiàn)為沙力河)。

宮城位于皇城中部偏東, 平面略呈方形。東墻北段未發(fā)現(xiàn),已探明夯土殘長464.4米;南墻長785.7米;西墻長777.6米;北墻東段殘缺,已知夯土殘長623.5米。總面積約占皇城的五分之一。宮城北墻和東墻、西墻絕大部分墻體由深黃色夯土主墻和兩側附屬堆積組成,主墻底寬2.5~2.9米,其下筑有2~3層基槽;宮城南墻和東、西墻南端較少部分墻體僅見灰褐色夯土主墻,底寬6~6.85米,其下亦筑有基槽。宮城現(xiàn)已確認有三門,東墻中部辟一門(即東華門),南墻中部偏西辟有南門(即承天門),西墻中部偏北辟一門(即西華門)。北墻沒有發(fā)現(xiàn)城門。其中東門為一門三道的殿堂式城門;南門和西門為單門道的過梁式城門。宮城墻外原來有壕溝。宮城發(fā)現(xiàn)東門內(nèi)有一組3處東向大型建筑基址:一號殿院落、二號殿院落(殿已不存)、三號建筑群(現(xiàn)存兩座殿址,即2017JZ1殿址和2017JZ3殿址)等。其中一號殿院落坐西朝東,平面呈長方形。院落四面均以廊廡圍合,東面中央設門,西面正中為一座大型建筑基址(即一號殿址)。通過局部揭露可知,一號殿址夯土臺基平面呈長方形,四壁包磚。南北長約48、東西進深約26.2米。臺基南北兩端與院落的兩側廊廡相連。一號殿是宮城內(nèi)規(guī)模最大的建筑,應為皇帝正衙。

皇城內(nèi)宮城外的南部和西部分布多組建筑基址,可能為官署、府第、孔廟、佛寺、道觀等。其中皇城西南部高地上確認一處規(guī)模宏大的東向的皇家佛教寺院;西北角存有一處較大的池苑;東北部較為空曠。皇城內(nèi)路網(wǎng)主要有連接皇城、宮城城門的橫街和縱街,以及其他縱橫交錯的道路。

根據(jù)考古發(fā)掘資料可知,遼上京皇城東門、宮城東門、宮城內(nèi)一組東向的大型宮殿建筑址,及貫穿其間的東西向道路遺址,展現(xiàn)了其東西向的中軸線布局。遼上京皇城東門(過梁式城門)和宮城東門(殿堂式城門)均為一門三道格局,而皇城西門和宮城南門、西門均為單門道的過梁式城門。可見東門規(guī)模大、等級高,應是皇城、宮城的正門,體現(xiàn)出帝都的規(guī)制。從考古學上證明了遼上京城曾存在東向為尊的情況。

南部漢城的城墻保存較差,現(xiàn)地表僅在東、南、西墻各存一段,殘高2~4米,不見馬面和甕城等設施。漢城平面呈不規(guī)則方形,東墻殘長1223.4米,南墻長1609.1米,西墻殘長1220.9米。根據(jù)《遼史》記載可知,東墻、西墻和南墻近中部各有一座門址,“東曰迎春,曰雁兒;南曰順陽,曰南福;西曰金鳳,曰西雁兒”。具體情況有待考古工作印證。

《遼史》卷三十七《地理志·上京道》載,“上京,太祖創(chuàng)業(yè)之地。……天顯元年,平渤海歸,乃展郛郭,建宮室,名以天贊”。結合考古調(diào)查和發(fā)掘資料推定,遼上京城應是神冊三年(公元918年)先建皇城,四面城墻均修筑方形馬面;天顯元年(公元926年)再開始全面修建宮城和漢城(即“郛郭”)。

(二)遼上京形制布局特點和“遼上京規(guī)制”

1.遼上京形制布局特點 遼上京城在平面形制布局方面有著自身特點。

(1)“日”字形平面布局及其體現(xiàn)的規(guī)劃理念。遼上京城平面形制呈“日”字形,是其布局最重要的特點。根據(jù)《遼史》卷三十七《地理志·上京道》記載,上京“城高二丈,不設敵樓,幅員二十七里。門,東曰迎春,曰雁兒;南曰順陽,曰南福;西曰金鳳,曰西雁兒。其北謂之皇城,高三丈,有樓櫓。門,東曰安東,南曰大順,西曰乾德,北曰拱辰。中有大內(nèi)。內(nèi)南門曰承天,有樓閣;東門曰東華,西曰西華。此通內(nèi)出入之所。正南街東,留守司衙,次鹽鐵司,次南門,龍寺街。南曰臨潢府,其側臨潢縣。縣西南崇孝寺,承天皇后建。寺西長泰縣,又西天長觀。西南國子監(jiān),監(jiān)北孔子廟,廟東義節(jié)寺。又西北安國寺,太宗所建。寺東齊天皇后故宅,宅東有元妃宅,即法天皇后所建也。其南貝圣尼寺,綾錦院、內(nèi)省司、曲院,贍國、省司二倉,皆在大內(nèi)西南,八作司與天雄寺對。南城謂之漢城,南當橫街,各有樓對峙,下列井肆。東門之北潞縣,又東南興仁縣。南門之東回鶻營,回鶻商販留居上京,置營居之。西南同文驛,諸國信使居之。驛西南臨潢驛,以待夏國使。驛西福先寺。寺西宣化縣,西南定霸縣,縣西保和縣。西門之北易俗縣,縣東遷遼縣。”

根據(jù)上述文獻和前述考古發(fā)掘資料可知,遼上京城的北部皇城是契丹皇帝和貴族生活和辦公之地;南部漢城是漢人、商人、使節(jié)等居住之地。這種形制布局直接反映出遼上京城市規(guī)劃之時,所體現(xiàn)的“因俗而治”理念,反映出“兼制中國,官分南北,以國制治契丹,以漢制待漢人”的統(tǒng)治思想。這是契丹統(tǒng)治者在漢族謀士的策劃下,將燕山南北地區(qū)的契丹族等北方民族和漢族有機融合在一起而進行統(tǒng)治的物化表現(xiàn)形式。

(2)皇城和宮城構成“回”字形格局及其體現(xiàn)的規(guī)劃理念。《遼史》記載遼上京“其北謂之皇城,……中有大內(nèi)。內(nèi)南門曰承天,有樓閣;東門曰東華,西曰西華”。根據(jù)考古勘探和發(fā)掘資料可知,遼上京皇城內(nèi)中部偏東,筑有近方形的宮城(即“大內(nèi)”)。從而皇城和宮城構成“回”字形環(huán)套式格局。這與中原和關中地區(qū)漢族帝國首都內(nèi)城和宮城的平面格局一致,顯然是承繼漢唐文化傳統(tǒng)的直接體現(xiàn)。這種“回”字形格局,宮城成為皇城的核心,皇帝正衙成為核心中的核心。這種規(guī)劃形式體現(xiàn)的是以皇帝為核心的“皇權至上”儒家政治理念,是契丹皇帝模仿漢族皇帝營建帝都布局的真實寫照。

(3)東向中軸線布局,偏于宮城左側(即南側)。遼上京皇城東向中軸線,體現(xiàn)在皇城東門(過梁式城門)和宮城東門(殿堂式城門)都是一門三道的正門,具有禮儀性質(zhì)。東向軸線的宮城內(nèi)存在三組大型宮殿建筑,其中第一座宮殿為皇帝正衙。這種布局或許受到唐大明宮規(guī)劃制度的影響。

遼上京皇城的東向為尊布局,在中國歷史時期的首都中是獨一無二的。其東向軸線上的宮殿布局,不在宮城的中線上,而是偏于宮城左側(即南側)。這種情況與隋唐長安城的太極宮和大明宮不同,而與北魏洛陽城宮城太極殿等偏于宮城左側的布局有相似性。

(4)皇城和宮城城門不對稱。從目前考古勘探和考古發(fā)掘資料可知,遼上京皇城除皇城東門大致位于東墻中間外,皇城西門、北門和宮城東門、南門、西門都不在城墻的中部,而是偏于一側。遼上京皇城東門大街和西門大街雖大致平行,但不在一條直線上。這和唐宋都城城門對稱分布不同。這種皇城和宮城城門不對稱的現(xiàn)象,也是遼上京城規(guī)劃的特色之一。

2.“遼上京規(guī)制”的提出 隋唐長安城和渤海上京城對遼上京城市規(guī)劃曾產(chǎn)生了重要影響。營建都城本身就是作為游牧民族建立的契丹遼帝國學習漢唐帝國文化傳統(tǒng)的真實寫照。遼上京皇城和宮城形成“回”字形環(huán)套格局,是改進了隋唐長安城宮城偏于郭城后部或東北角的規(guī)劃,確立“擇中而立”居中思想的具體體現(xiàn),更加突出“皇權至上”的統(tǒng)治理念。遼上京皇城東向規(guī)劃中軸線,是中國秦漢以后歷朝首都中唯一明確的東向軸線布局,是其獨具特色的規(guī)劃設計,反映出其尚東的北方民族特色。其軸線上宮殿建筑偏于宮城左側,不居中的布局可能與北魏洛陽城宮城布局有一定淵源。

遼上京城最具代表性的規(guī)劃設計是“日”字形平面布局。這種“日”字形平面布局,是中國秦漢時期以來的都城營建規(guī)劃的創(chuàng)新。追溯其淵源,或許與春秋戰(zhàn)國時期的雙城制存在形式和設計理念上的相似性。戰(zhàn)國時期的河北易縣燕下都城等為代表的雙城制,“筑城以衛(wèi)君,造郭以守民”體現(xiàn)的是同一民族貴賤之別的統(tǒng)治理念。而遼上京城皇城是契丹皇帝和貴族居住之地,漢城是漢人和商人等生活之所。其“日”字形平面布局體現(xiàn)的是“因俗而治”的統(tǒng)治理念,即“以國制治契丹,以漢制待漢人”的民族之別。這是契丹族統(tǒng)治者為更好地統(tǒng)治以漢族為多數(shù)的多民族政權的有效措施,為后來女真族、蒙古族和滿族所建立的帝國統(tǒng)治提供了重要借鑒。

遼上京“ 日” 字形平面布局和皇城“回”字形環(huán)套式規(guī)劃的混搭模式,是秦漢以來都城規(guī)劃理念和營建模式的創(chuàng)舉。契丹統(tǒng)治者將中國北方游牧民族文化的“因俗而治”和漢族傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明的“皇權至上”思想有機結合,完美地體現(xiàn)在遼上京城的規(guī)劃和營建上。這種城市規(guī)劃制度,獨具特色,影響深遠。因此,可稱其為“遼上京規(guī)制”。

三、北宋東京形制布局和“北宋東京模式”

北宋東京遺址是北宋帝國的首都。五代后梁開平元年(公元907年)設為開封府,號東都;后晉重置開封府,始稱東京(以洛陽為西京),后漢、后周和北宋沿用。

(一)北宋東京城的規(guī)劃和形制布局

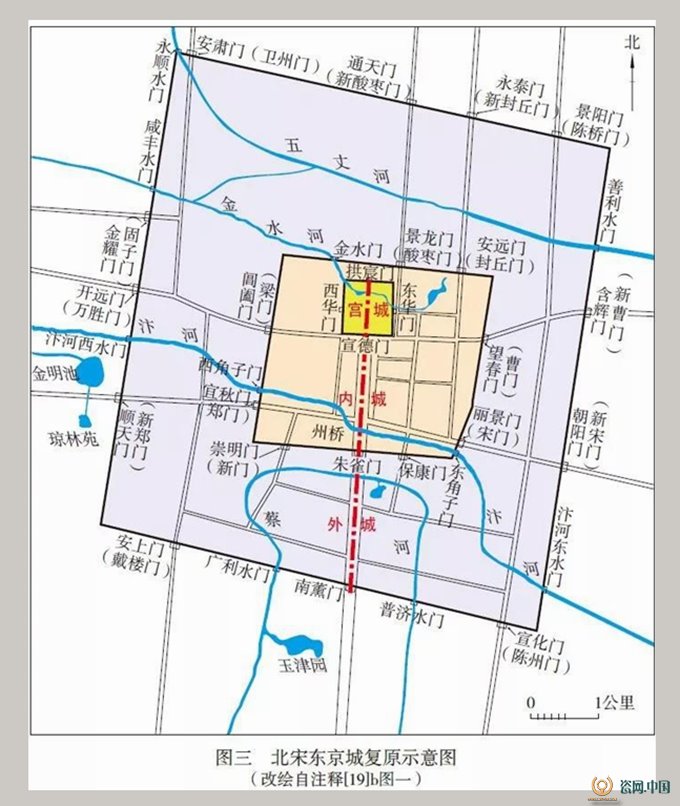

北宋東京城是在唐朝汴州城、五代都城的基礎上改建而成,是舊城重新規(guī)劃的都城,有著自身的特色。遺址位于今河南省開封市。北宋東京城平面布局呈“回”字形,為外城、內(nèi)城和宮城三城環(huán)套(圖三)。根據(jù)文獻記載和考古勘探資料,外城(又稱新城或羅城)始建于后周顯德三年(公元956年),略呈平行四邊形(南北稍長)。東墻長7660米,西墻長7590米,南墻長6990米,北墻長6940米。城址周長與文獻記載基本一致。《東京夢華錄》記載外城有12個城門和6個水門。宋神宗熙寧年間加筑城門外甕城,甕城有方形和馬蹄形兩種。考古勘探僅發(fā)現(xiàn)城門和水門遺跡共12處。其中南墻有2個帶甕城的城門(南薰門、安上門)和2處水門。南薰門為外城正南門。西墻的順天門(俗稱新鄭門)有方形甕城,為一門三道過梁式城門。“新城每百步設有馬面,戰(zhàn)棚”,外城城墻外有護城壕。

內(nèi)城(又稱舊城或里城)沿襲唐朝汴州城。內(nèi)城略呈正方形(東西稍長),城墻周長約11550米,合20.63宋里,與文獻記載相近。《宋史》卷八十五《地理志·京城》載,內(nèi)城有10座城門,東墻和西墻各2座,南墻和北墻各3座,南墻中央的朱雀門為正門。此外還有兩座角子門。

宮城(即大內(nèi),有學者稱皇城)平面呈縱向長方形,南北進深為835米,東西寬735米。《宋史》卷八十五《地理志·京城》載,宮城“南三門:中曰乾元,東曰左掖,西曰右掖。東西面門曰東華、西華。北一門曰拱宸”。由此可知, 宮城有6座城門。南宮墻設三門,其他三面宮墻各一門。考古勘探僅發(fā)現(xiàn)3處門址,推定為正南門宣德門(乾元門)、北門拱宸門和東面東華門。宮城四角建有角樓,高數(shù)十丈。宮城的布局沿襲“前朝后寢”之制。“正南門內(nèi)正殿曰大慶,……大慶殿北有紫宸殿”。在宮城內(nèi)軸線上(今開封市龍亭公園石橋和嵩呼之間)發(fā)現(xiàn)“龍亭大殿”,保存有凸字形夯土建筑基址(東西寬約80、南北進深約60米),應是宮城內(nèi)一處重要的宮殿址。

東京城內(nèi)由御路、街、巷形成交通網(wǎng)絡,里坊臨街開放,呈現(xiàn)開放式的街巷格局。自南而北有蔡河、汴河、金水河與五丈河四河貫穿城中,是東京城漕運和供水排水系統(tǒng)。其中城內(nèi)州橋是南、東、西三條御路的交匯處,是城內(nèi)水陸交通的樞紐。東京城以“龍亭大殿”為基點,向南依次為宮城正門(宣德門)、內(nèi)城正門(朱雀門)和外城正門(南薰門),形成東京城的南北中軸線。

(二)北宋東京城形制布局特點和“北宋東京模式”

1.北宋東京城形制布局特點 北宋東京城在平面形制布局方面自身特點顯著。

(1)“回”字形平面布局及其體現(xiàn)的規(guī)劃理念。北宋東京城平面布局呈三重環(huán)套的“回”字形,是其規(guī)劃的重要特點之一。北宋東京城營建于平原地帶。其外城的修建,主要是為了強化首都的防御職能。宮城居于內(nèi)城中心,內(nèi)城之外加筑外城。這樣的平面布局,從軍事角度講,最直接的功能體現(xiàn)就是加強首都的防御;從政治角度講,這是漢族統(tǒng)治者突出“皇權至上”的中央集權統(tǒng)治思想的物化形式。

(2)宮城“擇中而立”,位于內(nèi)城中部,而不是后部。北宋東京城的規(guī)劃在隋唐長安城和洛陽城兩京的基礎之上,進一步突出了都城作為國家政治中心的地位。從文獻看,宮城的布局沿襲“前朝后寢”之制,但是北宋東京的宮城在內(nèi)城中的位置發(fā)生了重要改變。

《呂氏春秋》載,“擇天下之中而立國,擇國之中而立宮”。隋唐長安城始建時宮城位于郭城中軸線的最北部,皇城緊鄰其南側;后來大明宮位居郭城東北部的城外。而北宋東京城則宮城“擇中而立”,布置在內(nèi)城中央;內(nèi)城又大體在外城中央。這應是唐宋首都布局的大變化。

(3)南向中軸線布局居中設立,北宋東京城有明確的南北向中軸線。根據(jù)文獻資料和考古勘探資料可知,東京城以“龍亭大殿”為基點,向南依次為宮城正門(宣德門)、內(nèi)城正門(朱雀門)和外城正門(南薰門),形成東京城的南北中軸線——中央御街。這條中軸線在都城規(guī)劃中居中設立,為金朝、元朝、明朝和清朝的開封城沿用,直至現(xiàn)今開封市縱貫南北的中山路。由此可知,從北宋至今的一千多年,開封的城市中軸線一直沒有大的變化。

(4)開放式的街巷布局。隋唐長安城規(guī)劃了封閉式的里坊制度,開啟一朝之風氣。但是到了北宋東京城,因為城市工商業(yè)的日漸繁榮,夜市越來越興盛,商品經(jīng)濟促使城市格局和社會結構發(fā)生了重大變化,所以北宋東京城市中封閉式里坊制度被打破,逐漸形成了開放式街巷布局。這種城市規(guī)劃模式對后世都城營建產(chǎn)生了重要的影響,具有劃時代的意義。

2.“北宋東京模式”的提出 北宋東京城三重環(huán)套“回”字形平面布局和宮城居于內(nèi)城中央的格局,最早或可追溯到北魏洛陽城。但是,這種三重環(huán)套“回”字形平面布局和宮城居于內(nèi)城中央的“擇中立宮”格局,以及開放式街巷布局等,都與隋唐長安城和洛陽城有很大差異。這或許可作為都城規(guī)劃方面的“唐宋變革”。北宋東京城這種規(guī)劃制度對后世都城影響深遠,因此,將其稱為“北宋東京模式”。

四、“遼上京規(guī)制”和“北宋東京模式”對后世都城的影響

(一)“遼上京規(guī)制”對金上京城的影響

遼上京“日”字形的平面布局,是“因俗而治”統(tǒng)治理念的物化表現(xiàn),開創(chuàng)了中國古代都城形制布局的一種新模式。對于金、元、清諸王朝都城的規(guī)劃和利用產(chǎn)生了深遠影響,在我國古代都城發(fā)展史上有著不容忽視的重要地位。

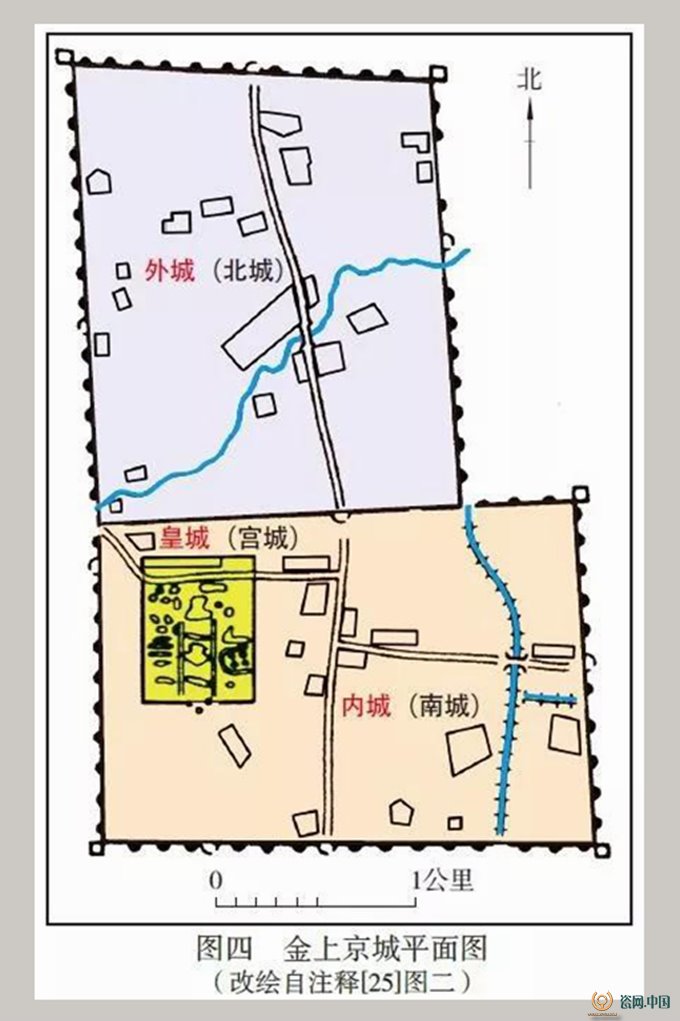

金上京城是女真族所建金朝初期的首都。遺址位于黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)南郊2公里處,城東有阿什河從南向北流經(jīng)。金上京城分南北二城,南城寬于北城,平面略呈“日”字形(圖四)。城墻為夯土版筑,現(xiàn)存高3~5米,均有馬面,現(xiàn)存89個。城墻折角處有角樓,墻外有護城壕。全城共發(fā)現(xiàn)12個可能是城門的豁口,其中南城南墻西門址為單門道過梁式城門,外有甕城。此門與皇城(宮城)午門正對,疑是南城的正門。

北城南北長1 8 2 8 、東西寬1553米;南城南北長1528、東西寬2148米。南北兩城間筑有隔墻,有門相通。南城西北部發(fā)現(xiàn)有皇城(即宮城),南北長645、東西寬500米。皇城南墻中部的正門——午門外有土闕。午門內(nèi)的中軸線上有一組宮殿臺基,殿址兩側有左右廊基址。中軸線宮殿建筑群東西兩側,還有成組單體建筑基址。北城可能為工商業(yè)區(qū),其南部發(fā)現(xiàn)有手工業(yè)作坊。南城應為女真族皇帝和貴族的居所。

金上京城的“日”字形格局,也體現(xiàn)了“因俗而治”的統(tǒng)治理念。南城是女真族皇帝和貴族生活的區(qū)域;北城或為工商業(yè)區(qū)和其他民族生活區(qū)域。其南城內(nèi)有皇城(即宮城),形成“回”字形格局。從以上兩方面看,“遼上京規(guī)制”明顯對金上京城規(guī)劃和布局產(chǎn)生了重要影響。

(二)“北宋東京模式”對遼中京和金中都的影響

“北宋東京模式”對遼中京城、金中都城的規(guī)劃設計產(chǎn)生了重要影響。

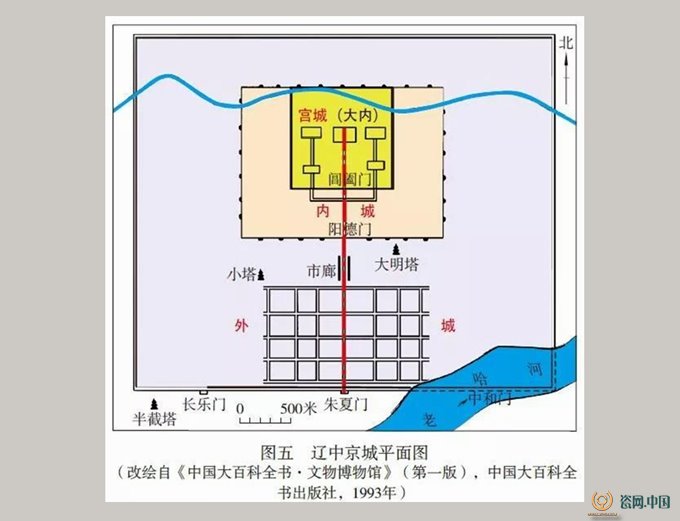

1.對遼中京的影響 遼中京城是遼圣宗統(tǒng)和二十五年(公元1007年)以后所設都城,是平地起建的新城。遺址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)寧城縣大眀鎮(zhèn)南部。此城是在遼朝和北宋簽署“澶淵之盟”(公元1005年)的背景下營建的。《遼史》卷三九《地理志》載,“(統(tǒng)和)二十五年城之,實以漢戶,號曰中京,府曰大定”。中京城是遼代中后期重要的政治中心之一。皇帝曾駐蹕于此接待宋朝使臣。

遼中京城有外城、內(nèi)城和宮城三重城墻(圖五)。城墻為夯土版筑。外城平面呈長方形,東西長4200、南北寬3500米。城墻未見馬面,四角有角樓。正南門為朱夏門,筑有甕城。內(nèi)城位于外城中央偏北,平面呈長方形,東西長2000、南北寬1500米。正南門為陽德門。僅西墻殘存馬面遺跡。城內(nèi)多空曠地帶。宮城位于內(nèi)城北部正中,平面呈方形,邊長1000米。南側兩端有角樓。宮城內(nèi)中軸線上有一處大型宮殿基址。南墻設有3門,正南門閶闔門與內(nèi)城陽德門間有寬約40米的大道相連。外城朱夏門與內(nèi)城南門陽德門之間有一條寬64米的中央主街道,兩側有市樓建筑、佛塔寺院(現(xiàn)存感圣寺舍利塔和八角密檐小塔)和街道圍成的坊區(qū)。外城北部有寺廟、廊舍和官署遺址,西南角山坡上也有寺廟建筑遺址。城外西南部還殘存一座半截塔及其寺院遺址。

北宋使臣路振在《乘軺錄》中對遼中京城的平面布局有所記載:“契丹國外城高丈余步,東西有廊,幅員三十里。南門曰朱夏門,凡三門,門有樓閣。自朱夏門入,街道闊百余步,東西有廊舍,約三百間,居民列廛肆廡下。街東西各三坊,坊門相對。……三里,第二重城,城南門曰陽德門,凡三間,有樓閣。城高三丈,有睥睨,幅員約七里。自陽德門入,一里而至閶闔門,凡三門。街道東西,并無居民,但有短墻,以障空地耳。閶闔門有五鳳,狀如京師, 大約制度卑陋。東西掖門,去閶闔門各三百余步,東西角樓相去約二里。是夕,宿大同驛,驛在陽德門外,驛東西各三廳, 蓋仿京師上元驛也”。此段文字概述了遼中京外城、內(nèi)城和宮城的“回”字形布局,以及開放的街市等情況,與考古勘探和發(fā)掘資料基本相合。可以看出,“北宋東京模式”對“澶淵之盟”背景下營建的遼中京城規(guī)劃和布局產(chǎn)生了重要影響。

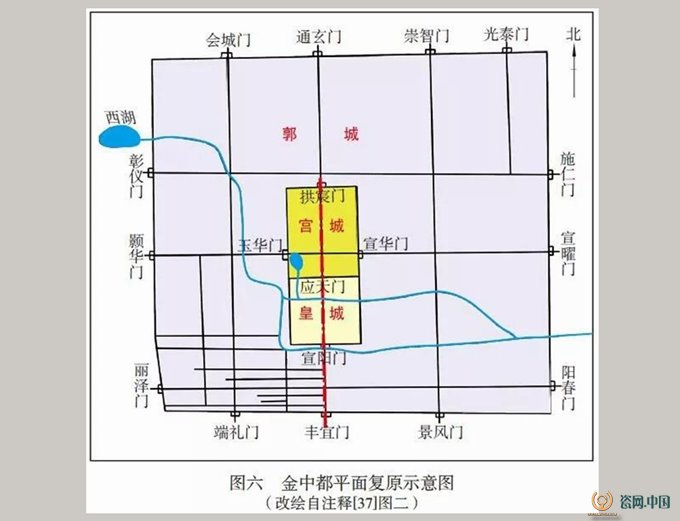

2.對金中都的影響 金中都是天德三年(公元1151年)以后的金帝國首都。遺址位于北京市宣武區(qū)和豐臺區(qū)境內(nèi)。《金史》卷八十三《張浩列傳》載,“張浩字浩然,遼陽渤海人”。“天德三年(公元1151年),廣燕京城,營建宮室。浩與燕京留守劉筈、大名尹盧彥倫監(jiān)護工作,命浩就擬差除”。貞元元年(公元1153年)改稱中都。漢化的渤海人和漢族人參與規(guī)劃的金中都,是在原遼南京城基礎上擴建的,向南擴3里,向西擴1000步,東有燕王冢為新城的東南角。

金中都由郭城(外城)和宮城、皇城組成(圖六)。郭城略呈方形,南城墻長4750米,北城墻長4900米,東城墻長4510米,西城墻長4530米。北城墻有4個城門,東、西、南墻各3個門,與《金史》記載相合。各面城墻還有水關(水涵洞),其中南墻景風門西側水關遺址保存較好。宮城位于郭城的中央偏西,地勢較高,平面呈長方形。正南門為應天門,正北門為拱宸門,東有宣華門,西有玉華門。宮城內(nèi)南有前朝大安殿,北邊為內(nèi)朝仁政殿。皇城在宮城之南,與宮城相連。郭城外還建有離宮——大寧宮(今北海瓊華島)。郭城正南門豐宜門經(jīng)皇城宣陽門,與宮城正南門應天門形成明確的中軸線。

金中都有兩套城市規(guī)劃系統(tǒng)。一是原遼南京舊城范圍內(nèi),僅改建宮城,其他維持原狀。宮城格局承襲北宋東京宮城的設計。宮城前有皇城和千步廊,其兩側左有太廟,右為三省六部衙署;可能還存留著唐朝井字街道和坊制。二是金中都新擴建的部分,很可能模仿了北宋東京城的開放式街巷模式。這種現(xiàn)象反映了中國古代城市規(guī)劃從隋唐時期封閉式里坊制向宋元開放式街巷制的轉(zhuǎn)型。女真族改建的金中都,宮城居于郭城中央的布局形式及其宮城內(nèi)建筑規(guī)劃,新擴建區(qū)域采用開放式街巷等特點,都是受到“北宋東京模式”影響的結果。這是中華傳統(tǒng)文化傳播和民族融合的具體實例。

( 三) 元大都反映的“北宋東京模式” 和“ 遼上京規(guī)制”

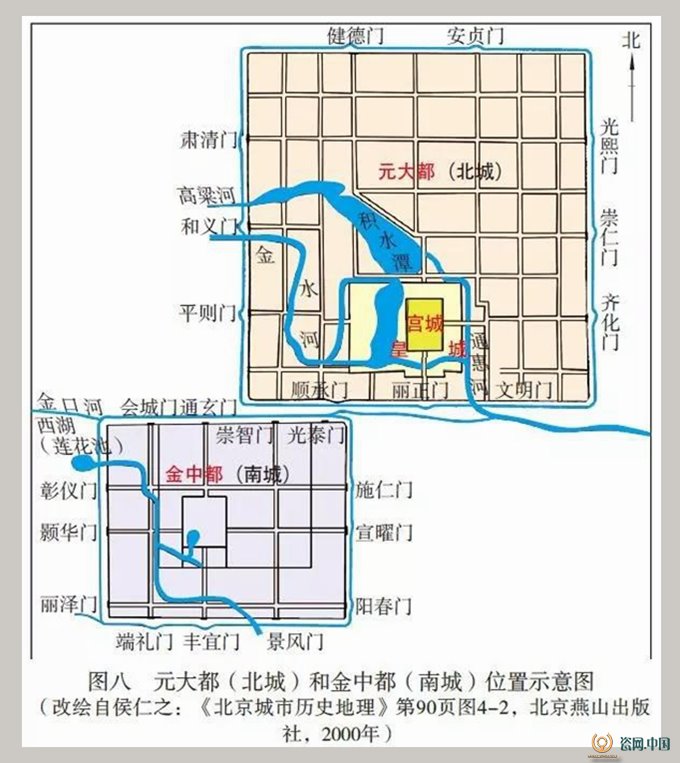

元大都是蒙古族建立的元朝最為重要的首都。遺址位于北京市舊城的內(nèi)城及其以北地區(qū)。大都城及其宮城的規(guī)劃營建由漢人官吏劉秉忠等總領其事。

元大都由外城、皇城和宮城三重環(huán)套而成,為“回”字形布局(圖七)。外城平面呈長方形,東墻長7590米,西墻長7600米,南墻長6680米,北墻長6730米。夯土城墻外有護城河。外城共有11個城門,東、南、西墻設3門,北墻設2門。正南門為麗正門,其東、西兩側為文明門和順承門。至正十八年(公元1358年)補修甕城。皇城位于外城南部中央。皇城東部為宮城所在,其北有御苑;西部為太液池和太子宮、隆福宮、興圣宮等宮殿建筑。皇城四面墻各有一門,正南門為靈星門。宮城位于外城南部的中軸線上,皇城內(nèi)東部。四面有宮墻,墻中部各設一門,正南門為崇天門,北門為厚載門。宮城內(nèi)為前殿后閣的格局。中央官署原來較分散,后來集中在皇城南側和東側。外城齊化門內(nèi)設太廟,平則門內(nèi)建社稷,形成左祖右社格局。

南起外城麗正門,經(jīng)皇城靈星門,過宮城南門(崇天門)和北門(厚載門),直到大天壽萬寧寺的中心閣(今北京鼓樓北),這條縱貫宮城中央的南北大街,是元大都的中軸線。這條中軸線后來為明清北京城所沿用。

南北縱街和東西橫街構成元大都全城的主干街道,大街寬約25米。在南北向的主干縱街的東西兩側,等距離的平列東西向胡同,胡同寬6~7米。從光熙門大街至北墻內(nèi)順城街之間,排列22條東西向胡同。大都居民區(qū)規(guī)劃整齊,還有發(fā)達的商業(yè)。皇城后面的海子(積水潭)斜街鐘樓一帶成為重要的商業(yè)區(qū)。元大都還有完備的供水和排水系統(tǒng)。

元大都是當時世界上著名的大都市。其規(guī)劃設計貫徹了《周禮·考工記》營建都城的思想。實行三重環(huán)套的“回”字形布局,宮城居中,開放式縱街橫巷式的城市街道系統(tǒng)等,都明顯承繼“北宋東京模式”,是中國古代晚期城市的典型代表,是中國古代都城發(fā)展史上的又一個里程碑。

元大都(稱北城)建成后,原金中都舊城仍然存在,稱南城(圖八)。根據(jù)文獻記載可知,元大都城內(nèi)的核心建筑是蒙古族皇帝辦公、居住的宮城,以及官署、宗廟、寺觀、府邸和商業(yè)區(qū)等,這里主要是皇帝和貴族生活的區(qū)域。而作為南城存在的“金中都”舊城,生活著包括女真人在內(nèi)的普通漢人,也有繁華的工商業(yè)區(qū)。《元史》卷一三〇《不忽木列傳》載,“或言京師蒙古人宜與漢人間處,以制不虞。不忽木曰:‘新民乍遷,猶未寧居,若復紛更,必致失業(yè)。此蓋奸人欲善貨易之利,交結近幸,借為納忠之說耳’。乃圖寫國中貴人第宅已與民居犬牙相制之狀上之而止”。可見,元初有些蒙古貴族確有“因俗而治”的想法。盡管忽必烈遵用漢法,元大都本身沒有嚴格的民族分區(qū),但元朝統(tǒng)治者和蒙古族各部族人集中于大都城內(nèi)是不爭的事實,僅少量漢人得以在大都城內(nèi)居住。元朝統(tǒng)治者一度將元大都(北城)和金中都(南城)作為一個整體考量來使用,形成北城(元大都)和南城(金中都)的雙城制,不難發(fā)現(xiàn)其平面也是近似“日”字形格局。這或許正是蒙古族統(tǒng)治者對“遼上京規(guī)制”之“因俗而治”理念的傳承。

(四)明清北京城所反映的“北宋東京模式”和“遼上京規(guī)制”

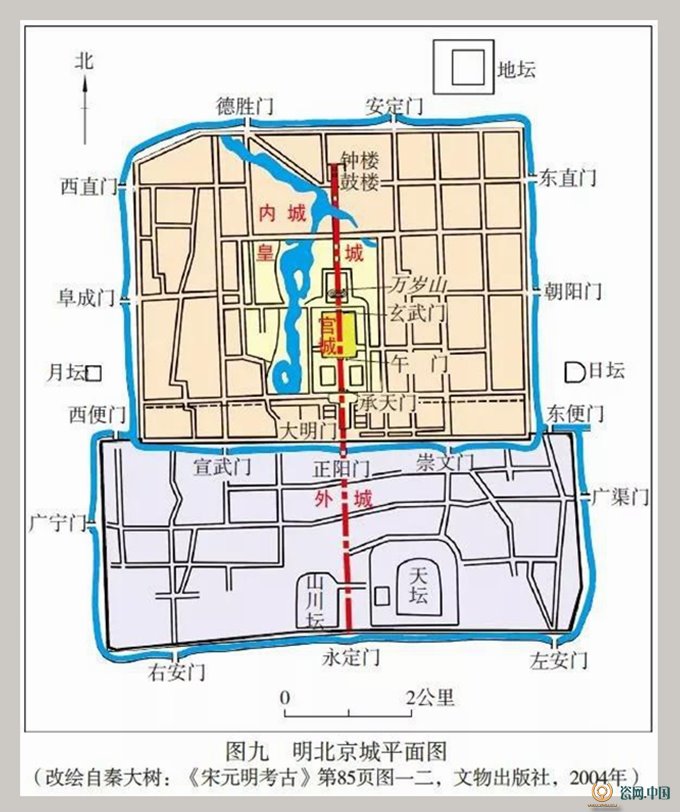

明北京城是永樂十九年(公元1421年)以后的明帝國首都,遺址即北京市舊城區(qū)。

明北京城是在元大都城的基礎上改建而成。明兵占領元大都后,為加強防御,在原北墻以南約五里處、積水潭渠道南岸新筑北城墻,設安定門和德勝門。東、西墻沿用。明北京城南墻自舊城墻南移約二里,設崇文門、正陽門和宣武門。明成祖朱棣登基稱帝后,于永樂元年(公元1403年)正月詔“以北平為北京”,“改北平(府)曰順天府”。永樂五年(公元1407年)開始興建北京宮殿。永樂十九年(公元1421年)正月,明成祖朱棣正式從南京應天府城遷都到北京順天府城。

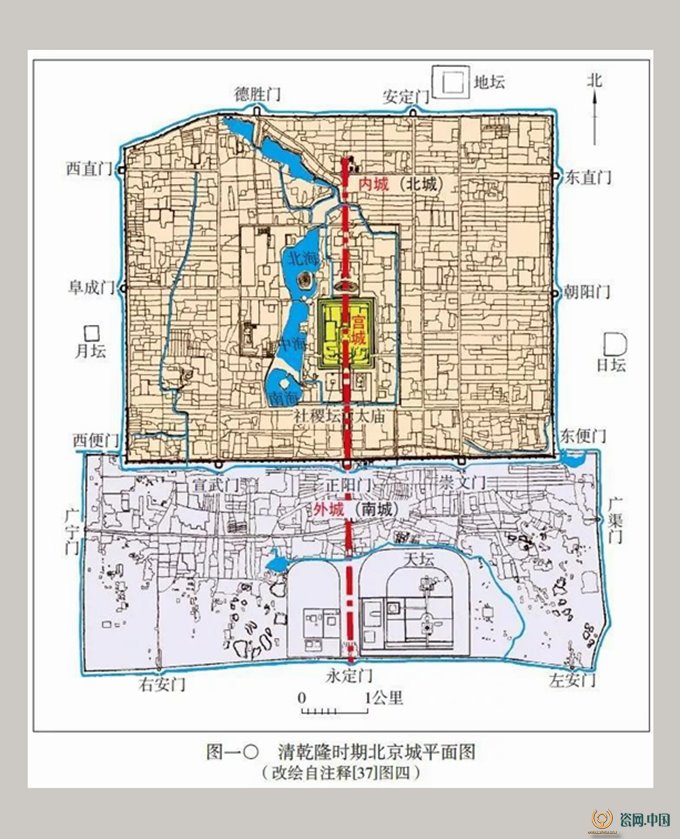

眀北京城平面呈不規(guī)則“日”字形(習稱“凸”字形),由南城(舊稱外城)和北城(舊稱內(nèi)城)構成(圖九)。夯土城墻始用青磚包砌,用石做基。

北城(舊稱內(nèi)城)呈近長方形,東城墻長5330米,西城墻長4910米,南城墻長6690米,北城墻長6790米。城墻外有馬面。北城墻外壁在四面城墻中墻體最龐大、馬面最寬厚、雉堞最高,最有氣勢。北城共9座城門,正南門為正陽門。

《明史》卷四〇《地理一》載,“宮城之外為皇城,周一十八里有奇。門六,正南曰大明,東曰東安,西曰西安,北曰北安。大明門東轉(zhuǎn)曰長安左門,西轉(zhuǎn)曰長安右門”。皇城位于北城中部偏西南,除西部為西苑太液池,東南隅為“南內(nèi)”重華宮外,東部和北部均為內(nèi)官衙署和作坊等。在皇城南門承天門(清改稱天安門)向南至大眀門(現(xiàn)已拆除)之間為千步廊,兩側集中安置中央主要官署。左為宗人府和五部及其他院監(jiān),右為五軍都督府和錦衣衛(wèi)等。

宮城(即紫禁城)是在元大都宮城廢墟上重新規(guī)劃設計的。《明史》卷四〇《地理一》載,“宮城周六里一十六步,亦曰紫禁城。門八:正南第一重曰承天,第二重曰端門,第三重曰午門。東曰東華,西曰西華,北曰玄武”。宮城在皇城東南,北城南部的中央。宮城實際上四面各設一門。正南門為午門,東、西華門在皇極殿前方的左右宮墻上。宮城內(nèi)為前朝后寢布局。前朝為皇極殿(清改建稱太和殿),后宮為乾清宮。宮城午門外左為太廟,右為社稷壇;北門玄武門外為萬歲山(今景山)。

南城為明嘉靖二十九年(公元1550年)作為外城修筑,以防御俺答入侵。因經(jīng)費緊張,故僅修了南城,形成“凸”字形格局。南城平面呈長方形。南城四隅建角樓。南城(外城)共7座城門。正南門為永定門。南城主要是工商業(yè)區(qū)。天壇和山川壇列于中軸線兩側。

眀北京城北城的街道等沿襲元大都的格局,并重新規(guī)劃了宮城和皇城,形成三重環(huán)套“回”字形布局。明北京城沿用元大都的中軸線,即北部起點從鐘鼓樓向南經(jīng)紫禁城玄武門、正南門午門,皇城正南門承天門,北城正南門正陽門,南城正南門永定門,形成明北京城南北向中軸線。這些都是突出中央集權“皇權至上”思想的“北宋東京模式”的傳承。

明北京城增建南城,本是加強防御功能,形成環(huán)套的格局。但因客觀原因而無意中形成“日”字形格局。清北京城作為首都,完全承襲明北京城的“日”字形格局(圖一〇)。文獻載,順治五年(公元1648年)八月辛亥,“諭戶部等衙門:京城漢官漢民原與滿洲共處,近聞爭端日起,……此實參居雜處之所致也。……除八旗投充漢人不令遷移外,凡漢官及商民人等,盡徙南城居住”。《清世祖實錄》卷四十有類似記載。依據(jù)文獻可知,在清初,皇帝和貴族圈占北京內(nèi)城(即北城),使之成為滿族皇帝和貴族的集聚地。除滿蒙八旗外,也有漢八旗官兵居住。而外城(即南城)則是清朝漢人、漢官、回民和工商業(yè)者的集中聚居區(qū)。盡管清北京城和明北京城形制布局完全一致,但是統(tǒng)治理念明顯不同。因此,滿族統(tǒng)治者在使用清北京城時,北城和南城失去了原來所謂“內(nèi)城”和“外城”的意義,而是“分族居住”形成明確的“日”字形雙城制。從這個角度講,清北京城從形式到理念,顯而易見貫徹了“遼上京規(guī)制”的“因俗而治”統(tǒng)治思想。

五、余 論

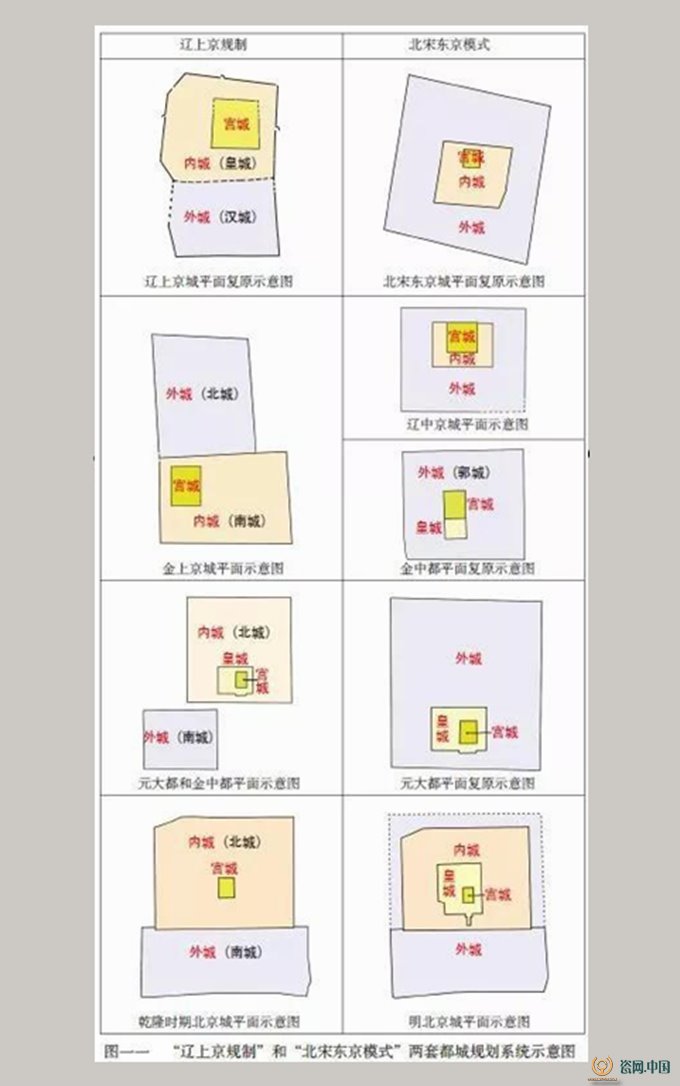

唐朝以后,中國都城制度出現(xiàn)了兩套系統(tǒng)(圖一一)。以“日”字形平面布局為特征的“遼上京規(guī)制”的形成,堪稱中國北方草原游牧文化傳統(tǒng)和中原農(nóng)耕文化傳統(tǒng)在都城規(guī)劃設計方面相融合的杰作,是北方少數(shù)民族統(tǒng)治以漢人為多數(shù)的帝國時“因俗而治”政治制度的物化表象形式。這似乎反映出北方民族建立的帝國初期還存在民族隔閡的色彩。遼、金、元、清諸帝國都城規(guī)劃或使用理念一脈相承。以“回”字形平面布局為特征的“北宋東京模式”,是漢族皇帝建立的帝國突出“皇權至上”思想的物化表象形式。折射出中國古代政治文化的核心要素——中央集權為特色的官僚體制。遼帝國和金帝國中期以后的遼中京和金中都二城,以及元大都城都明顯表現(xiàn)出更好地承繼了“北宋東京模式”,更為強調(diào)“中國威儀之尊”的情況,展現(xiàn)了以漢文化為主旋律的中華傳統(tǒng)文化強大的影響力和兼容性,反映了胡漢民族不斷融合和走向統(tǒng)一的大趨勢。明清北京城更是統(tǒng)一多民族的中華帝國形成的象征。

附記:本文插圖由中國社會科學院考古研究所汪盈繪制,王巖協(xié)助部分工作,謹致謝忱。(作者:董新林 中國社會科學院考古研究所;原文刊于《考古》2019年第5期)