摘要:中國國家博物館收藏的仰韶文化“陶鷹鼎”,又稱“鷹形陶鼎”,定名依據主要是其以鷹之兩足、尾作“三足鼎立”支撐狀的外形特征。本文通過對其文化背景和形制功用的綜合分析,認為豫西、關中等區域在仰韶文化中期既無用鼎傳統,又無隨葬陶鼎的葬俗,泉護村“陶鷹鼎”形制與功用不符合陶鼎的特征,應是盛酒用的陶尊,在特殊活動場合用作祭器或法器,與商代盛行的鸮鳥造型青銅酒尊在形制和功用等方面有相通之處。因此,將其稱為“陶鷹尊”或“鷹形陶尊”更為貼切、合理。仰韶文化中期,豫西、關中等地區率先開啟了社會復雜化進程,各類原始宗教儀式等活動逐步成為社會上層的政治統治手段,陶鷹尊等特殊物品開始具備象征權力或身份地位的功能,成為區分社會階層的重要標識物。

中國國家博物館收藏的仰韶文化“陶鷹鼎”是我國史前時期的一件珍貴文物,因其造型獨特、工藝精湛而備受關注,堪稱一件兼具實用功能的史前藝術品。在以彩陶為特色的仰韶文化中,“陶鷹鼎”是目前發現的唯一一件整體以鳥類為造型的陶質生活容器。“陶鷹鼎”1957年發現于陜西華縣太平莊,1958年北京大學考古專業在對華縣泉護村考古發掘時,對其發現地進行了清理,并在《華縣泉護村》考古報告中公布了發掘信息[1]。關于“陶鷹鼎”的定名,《華縣泉護村》稱作“鸮鼎”,后蘇秉琦先生提出“其實叫尊更合適”,并稱之為“黑光陶大鶚尊”[2],但蘇先生并未對此展開討論。此后,學界對這一器物的名稱問題討論不多,基本沿用了“鼎”的器名,稱其為“陶鷹鼎”或“鷹形陶鼎”。我們認為,目前定其器形為“鼎”的叫法值得商榷,蘇秉琦先生的觀點更為恰當合理。現從文化背景和器物用途等視角試做分析。

一 文化背景分析

M701所在的太平莊與泉護村相鄰,同屬于泉護村遺址。泉護村遺址先后經歷了兩次大規模考古發掘,繼1958年之后,陜西省考古研究院于1997年再次對該遺址進行了發掘[3],兩次發掘面積超過7000平方米,確認其為一處以廟底溝文化(即仰韶文化中期)為主的新石器時代遺址,現存面積達93.5萬平方米,泉護村廟底溝文化遺存可分為三期。

(一)M701文化性質和年代

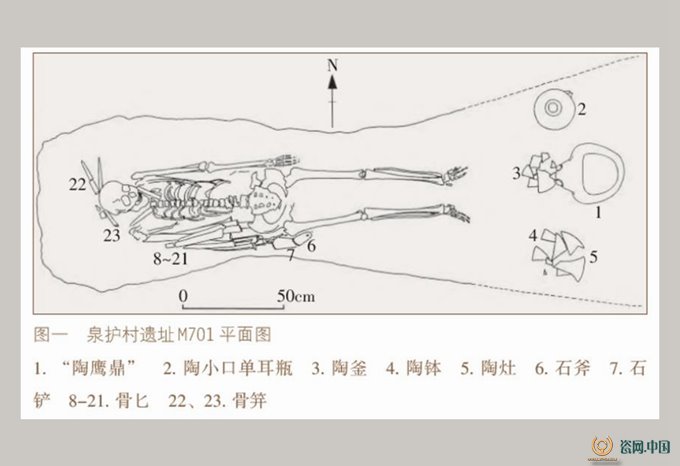

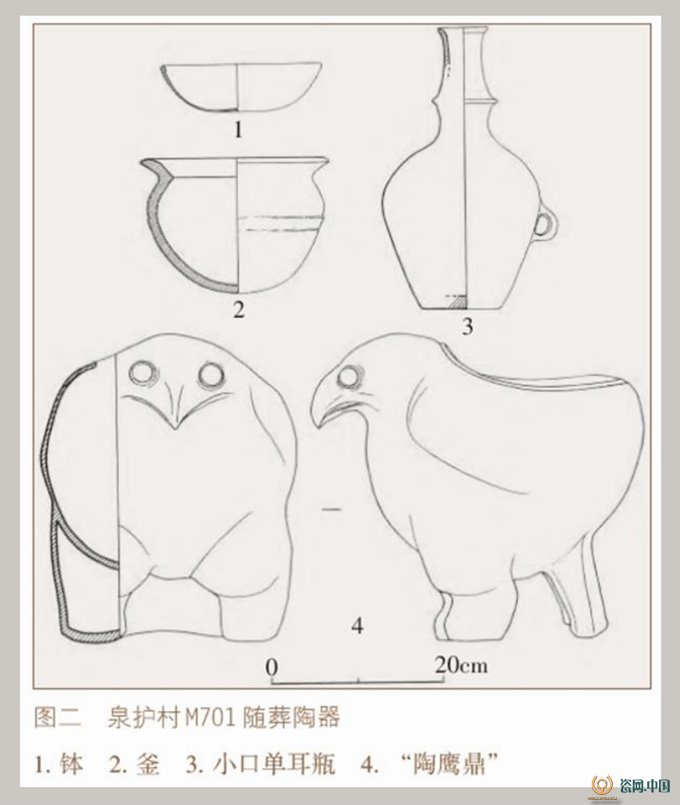

M701位于泉護村遺址西南邊緣,為東西向豎穴土坑墓,南北寬0.6~0.8米,東西長2.7米左右,平面呈兩端略寬、中部狹窄的亞腰形,未見葬具遺痕,墓主人為30~40歲的女性,仰身直肢,頭向西。隨葬器物有骨笄2件、骨匕14件,石斧、石鏟、陶缽、陶釜、陶灶、陶小口單耳平底瓶、“陶鷹鼎”各1件。骨笄交叉置于墓主人頭頂下方,骨匕重疊地壓在右肱骨及前臂骨上,右手下方放置石斧及石鏟,陶器均放置于墓主人腳下。(圖一,圖二)

《華縣泉護村》將M701判定為泉護一期文化,其年代不早于這一文化的Ⅲ段,相當于仰韶文化中期最晚階段。最近有學者指出M701的出土遺物與泉護一期文化有明顯差別,而與靈寶西坡墓地相一致,主張將其與西坡墓地同歸為仰韶文化晚期[4]。靈寶西坡遺址是近年發掘的仰韶文化中期大型中心聚落,首次發現了這一時期的墓地。墓地發掘者指出,泉護村M701的墓葬形制、墓主頭向、葬式、隨葬品的種類及陳放位置、性質與年代等,均與西坡墓葬和隨葬器物相同或相近[5]。再參考三門峽南交口[6]、垣曲下馬[7]、寶雞福臨堡[8]、岐山王家嘴[9]、藍田泄湖[10]等時代略早或略晚遺址所出的陶釜、小口平底瓶等器物演變規律,泉護村M701和西坡墓地的同類器明顯可納入其演變序列之中,它們代表了同一個考古學文化的不同發展階段。西坡墓地處于仰韶文化中期廟底溝類型與仰韶文化晚期西王村類型的過渡階段,這與《華縣泉護村》認為M701屬于泉護村一期文化第Ⅲ段的年代基本相合。同時,考慮到泉護村M701和西坡墓地均出土有仰韶文化中期典型的釜、灶等器物,將M701的年代與文化性質定為仰韶文化中期廟底溝類型的最晚階段,是比較恰當的。

結合同時期西坡墓地的墓葬結構和等級構成,可以推測泉護村遺址應存在一處仰韶文化中期的墓地,極有可能就在M701附近的高臺地一帶[11]。因受到晚期自然或人為因素嚴重破壞,導致規模較小、埋藏較淺的墓葬很可能已被破壞無存,以至于兩次考古發掘均未發現成片的墓葬。M701的墓葬開口距地表也僅余30~40厘米,墓壙兩側原有生土二層臺可能已經被破壞,墓葬原寬度應在1.5米左右,屬當時墓地中的高規格墓葬,M701隨葬所用的“陶鷹鼎”當是較為珍貴的特殊隨葬品。

(二)仰韶文化用鼎傳統問題

陶鼎最早見于河南舞陽賈湖遺址裴李崗文化早期末段,絕對年代約為公元前6200年,以罐形鼎和盆形鼎為主[12]。此后,陶鼎廣泛見于豫中及鄰近地區,至仰韶—龍山文化時期,陶鼎的分布范圍幾乎覆蓋了今天中國的中東部地區,形制也逐漸多樣化。

仰韶文化分布范圍廣,延續時間長,地方類型多,各地的文化面貌呈現出顯著的個性特征和差異。如果從大的地理格局來看,晉陜豫交界地帶與天水地區的文化面貌的相似性要高于鄭州—洛陽地區[13],大致以黃土高原的東部邊緣為界,整個仰韶文化區呈現出東西分立的文化格局,東部主要包括豫北、豫中、豫西南,西部為隴東、關中、豫西、晉南一帶。東西兩區在保持宏觀文化面貌相近的前提下,在陶器形制、居址結構、生業經濟等部分微觀文化細節上顯示出差異。體現在用鼎傳統上,早在靈寶西坡遺址發掘時我們就意識到,陶鼎在新石器時代所代表的是東方文化因素,不是豫西和關中地區的典型器物[14]。實際上,在仰韶文化初期,豫中南、關中及漢中、晉西南等區域曾短暫出現過陶錐足圓腹罐形鼎,如方城大張[15]、臨潼零口[16]、垣曲古城東關[17]等遺址。此后,冀南豫北、豫中、豫西南等地區的用鼎傳統延續下來,并演變出罐形鼎、釜形鼎等多種形制。而與此形成鮮明對比的是,關中及漢中地區半坡類型基本不再有鼎,仰韶文化東西差異擴大[18]。據統計,仰韶文化中期時,大致以河南澠池為界,以西的靈寶盆地及周圍、洛陽盆地西部以及黃河北岸的濟源、焦作等地區,很少見到鼎等三足器類,鼎的器型也單一,多為釜形鼎;而以東的洛陽—鄭州及周圍地區則普遍流行各類鼎形器,包括盆形鼎、罐形鼎和釜形鼎等[19]。這一時期,整個渭河流域全境及其以西的甘肅中部、青海東部等地均不見或少見鼎類器物[20],關中東部等地僅見極少量的釜形鼎。與此同時,黃河下游北辛—大汶口文化系統的鼎類器逐漸崛起,不僅數量多,而且形制多樣,并隨著大汶口文化的西進對黃河中游的仰韶文化產生了深刻影響,豫中等地的大河村等遺址開始出現大口、折沿、折腹、鑿形足等具有大汶口文化特征的鼎類器[21],而且愈靠近大汶口文化區,鼎類器的數量愈多,器型愈豐富,大汶口文化元素愈顯著。與之相應地,整個仰韶文化區的鼎類器自東向西呈遞減態勢,至豫西三門峽一帶僅有少量的釜形鼎,而靈寶西坡墓葬中完全未見有用鼎隨葬的現象。

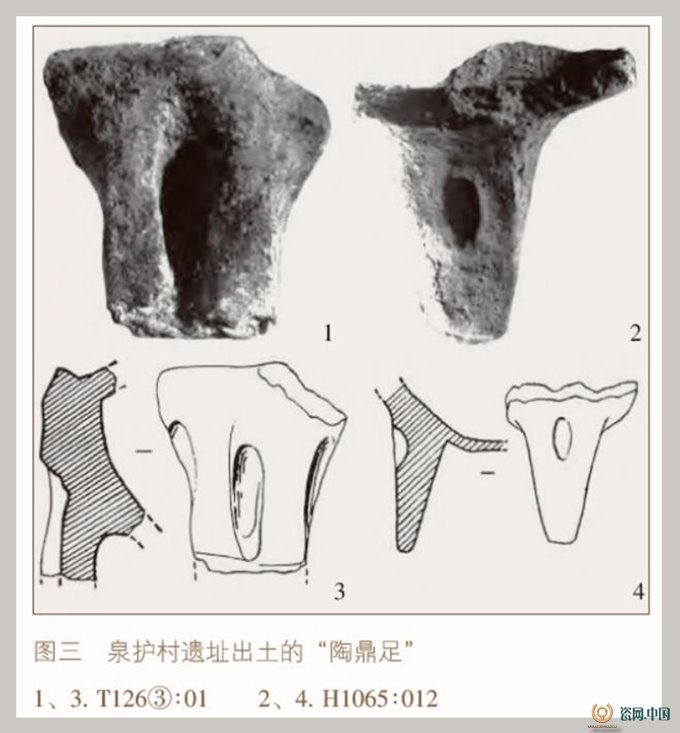

由上分析,仰韶文化陶鼎的分布狀況與仰韶文化區東西分立的文化格局相一致,二者的東西界限也大致相合。仰韶文化中期時,關中地區沒有用鼎的傳統,更不見有隨葬陶鼎的葬俗,這在歷年來的考古發現中不斷得到證實,如近年來經過大規模發掘的高陵楊官寨遺址[22],在屬于仰韶文化中期的灰坑、房址、墓葬中,均未見陶鼎的蹤跡。至于泉護村遺址的泉護一期文化遺存,除“陶鷹鼎”外,僅在泉護一期文化Ⅲ段的灰坑和地層中分別發現1件“鼎足”(H1065∶012和T126③∶01),均殘,陶鼎也被發掘者歸為此期新出現的器形[23],從這兩件“鼎足”的形制來看,與關中地區僅見的釜形鼎足差別較大。(圖三)而在1997年發掘的泉護村遺址廟底溝文化遺存中,未再發現陶鼎。泉護村遺址這兩件“鼎足”的器形和文化性質頗值得懷疑。由此,泉護村M701“陶鷹鼎”就成了關中地區仰韶文化中期的非傳統用鼎個例,甚至是墓葬中隨葬陶鼎的孤例。

(三)鳥獸形器與鷹形元素

仰韶文化素以彩陶為特色,在各類彩陶紋飾中,尤其流行魚紋、鳥紋、蟾蜍、豬等動物主題,有學者研究認定魚神與鳥神是仰韶時期的主要崇拜對象[24],廟底溝社會上層還利用當時魚鳥轉化的信仰,以薩滿式宗教的儀式活動獲得和維護權力[25]。除彩陶紋飾外,仰韶文化還有不少鳥獸造型的陶器與裝飾,如犬、龜、鷹等造型陶器和泥塑,在一些陶罐或甕等陶器的外壁、肩部、器蓋等位置還常見鳥獸形裝飾。相對來說,仰韶文化鳥獸形陶器與陶飾的分布同樣與仰韶文化區東西分立的文化格局相一致,以豫西、關中、漢中、隴東等西部區域為主,這些地區無論是在數量上還是出現概率上都要比東部的豫中等地要高得多,而且鳥獸種類中有大量的野生走獸和鳥禽,不同于東部地區的以豬、犬等家畜為主,這一差異也與東西兩區的地理環境和生業經濟相對應。鷹形元素在仰韶文化鳥獸形陶器與陶飾中占有相當比例,早在泉護村遺址第一次考古發掘時,發掘者就認識到“鳥紋圖案是泉護一期文化彩陶紋飾的重要母題之一,而鸮(鳥)頭泥塑也常見于作為陶器的裝飾。這兩者當是泉護一期文化令人醒目而常用的裝飾藝術”[26]。除“鷹形鼎”外,泉護村遺址出土有不少裝飾陶器的鷹(隼)首陶塑和陶器蓋,以及鷹(隼)形陶飾制品,還有相當數量的鳥類骨骼遺存,其中就有蒼鷹、雕和雕鸮等猛禽[27]。此外,在晉南、豫西、關中等地的仰韶文化遺址中,也發現有不少帶有鷹元素的陶器和猛禽類骨骼。可見,泉護村“陶鷹鼎”的鷹形元素更多地是當地文化傳統,而非外來文化因素。

西方學者很早就提出,人類早期藝術中的鳥類等動物形象具有鮮明的原始宗教意義[28]。在整個中國史前時期,對鷹類猛禽的崇拜也是較為普遍的現象,帶有鷹類猛禽形象的器物見于各地的史前文化遺址中。如紅山文化的牛河梁第一地點“女神廟”中就發現有猛禽爪部和翅部的泥塑殘件,阜新胡頭溝墓地還出土了鸮形玉飾[29],安徽凌家灘遺址大墓中出土的玉鷹[30],以及略晚的陜北石峁遺址發現的陶鷹和鷹笄[31],等等。相較而言,史前鷹類猛禽形象的器物更多出現在從西遼河流域山地延伸至黃河中上游黃土高原這一呈半月狀的弧形地帶。這些地區史前人們對鷹類猛禽的認知是一致的,鷹類猛禽的擬形器物和裝飾都可看作是原始宗教自然崇拜和動物崇拜的物化表現,并作為某種特殊身份地位的象征物或具有特殊功能的載具。與某些特殊彩陶紋飾的作用類似,那些社會上層或具有特殊身份的人物利用當時人們的這一信仰和崇拜,將猛禽等圖騰形象與日常所用的陶器、玉器等相結合,以此宣示力量,或作為獲得和維護權力的工具和法器。

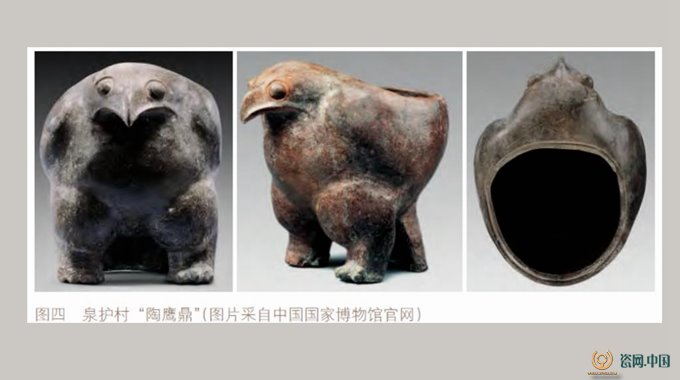

二 “陶鷹鼎”的形制與功用

據《華縣泉護村》報告[32],“陶鷹鼎”長38.4厘米,寬30厘米,高36厘米。為細泥黑陶,器形像鸮,作蹲踞形,體態豐肥,兩翼微撐起,兩足壯實有力。鸮頭極形象,在喙之兩側僅分別各用一刀,巧妙地將上下鉤喙刻畫出來。眼正視前方,圓凸,正視之,令人對鸮生雄壯嚴峻之感。后足形態上區別于前二足,寬扁,顯然象征鸮尾,附于鼎腹后方以支撐器物。三足均為空足,皆貼附在鸮腹之下,壁厚1.3厘米。鼎為圜底,口唇上有凹槽,原來當有器蓋。整體造型勻稱、大方、逼真。(圖四)

(一)“陶鷹鼎”的形制用途與鼎不合

從“陶鷹鼎”的造型來看,整體渾厚古樸,栩栩如生。兩翼緊貼腹部,微向下收至底部,形成圜底,雙腿粗壯、尾部下垂,形成三個穩定的支點。鷹首微微仰起,兩眼圓睜突出,喙部尖銳如鉤。整器呈一個羽翼豐滿、體形雄健、雙腿剛勁有力的雄鷹,從正面看顯得威猛穩重,側面更是渾然一體。陶質為灰褐色泥質,質地細膩,器表顏色不太均勻,大部為灰褐色,局部呈黑色,打磨得非常光滑。根據當時制陶工藝特征,這件“陶鷹鼎”當是先用泥條盤筑器體,三足為單獨制作后貼附于器腹,在整體成型之后,再對器表進行打磨并燒制。原報告指出這件“陶鷹鼎”是實用器,器口部位于背部和雙翅圍攏的空間內,在保持整體造型的前提下又使得內部實用空間充足,據口唇部的凹槽推測原先應有器蓋。若單純從器物的外形看,以其鷹之兩足、尾作“三足鼎立”支撐狀的外形特征,稱之為“陶鷹鼎”似未嘗不可,但對一件或一類文物的定名需要多方面綜合考慮,形制用途也是重要的定名依據。

陶鼎是史前時期的主要炊器之一,用于烹煮食物。使用方式是在三足間燒火加熱,為防止在使用過程中開裂損壞,器壁制作得都比較厚實,鼎足均為實心足。陶質一般為夾砂陶,即在陶土里添加一定的砂粒、稻殼、蚌屑等羼料。羼料的主要作用是減慢熱傳導速度,防止在燒火加熱過程中鼎壁因局部升溫過快、受熱不均勻而開裂,其原理類似于今天依然在使用的砂鍋。而這件“陶鷹鼎”腹下及三足間未見有火燒炙烤痕跡,陶質為質地細膩的陶泥,應是經過多遍精心篩洗的結果,而且器壁僅1.3厘米厚,三足均中空,這樣的陶質和設計在經受明火的炙烤后極易開裂損壞。如此精美的“陶鷹鼎”,在制作和使用時絕無可能未考慮到這一風險。顯然,從陶質和制作使用方式來看,“陶鷹鼎”并不符合史前陶鼎的特征。

據統計[33],除泉護村“陶鷹鼎”外,整個史前時期的動物造型陶質容器均為盛具,主要器類有壺、瓶、鬶、罐、盉、尊等,未見有鼎等炊具。這一結果符合史前陶器使用特征和人們對動物、自然等原始崇拜的客觀事實,也使得我們有更充分的理由重新考慮“陶鷹鼎”的器類名稱問題。在史前陶器類別中,鼎、釜等炊器使用頻率較高,屬于易損類器具,一般制作較為粗放厚重,而壺、尊、罐等盛器使用周期更長,制作也更為精細一些。因此,仰韶時期的彩陶器多見缽、盆、瓶、罐等器類,鼎、釜、甑等炊器的彩陶器相對較少。同時,若從原始宗教儀式等活動過程的角度來考慮,將鷹等動物圖騰形象與壺、瓶、尊等盛器相結合,賦予其通神色彩或法器作用,用以在宗教活動中為神靈敬獻供奉,似乎更為合理。而“陶鷹鼎”這種整體為動物造型的器物,其作用和意義顯然要遠遠大于那些動物形陶塑和陶飾。

(二)“陶鷹鼎”應是盛酒用的陶尊

依據上文分析,在確定泉護村M701年代和文化性質的前提下,“陶鷹鼎”的形制用途又不符合陶鼎特征,那么再以“鼎”來命名其器類就不太合適了。結合泉護村M701所處的文化背景,以及史前陶器的類型與功能,我們認為泉護村“陶鷹鼎”應是盛酒用的陶尊。

陶尊在新石器時代晚期廣泛分布于黃河、長江中下游等地區,根據其形制和地域的不同,又有大口缸、陶缸、大口尊、尊形器等不同名稱,在大汶口、仰韶、屈家嶺、凌家灘、崧澤、良渚等諸文化中均有發現。史前陶尊的形制早期多為直筒圜底,整體矮胖,到中后期器身逐漸變長。關于其功能,目前學界有釀酒器、特殊盛器、喪葬儀器、祭祀禮器等不同觀點[34],這些說法盡管差別較大,但都認可陶尊是一種盛具,而且用途較為特殊。從考古發現來看,陶尊常見于各地的大墓之中,同出的隨葬品中還常有綠松石、象牙器、玉石器、朱砂等特殊器物,說明這些大墓的墓主人地位等級較高,或具有特殊身份。靈寶西坡大型墓M8和M27各出有兩對大口尊(報告中稱作大口缸),在尊外壁的上部偏下位置均繪制有紅色彩帶,其中一件(M27∶1)的口唇部和內壁還殘留有朱砂痕跡,推測大口尊或與朱砂結合以作祭祀法器使用[35]。在山東莒縣陵陽河[36]、大朱家村[37]等大汶口文化大墓中出土的陶尊上還發現有特殊刻畫符號,同樣顯示出這類大口尊所具有的特殊功用。此外,陶尊還頻繁出現在祭祀遺址中,如上海福泉山遺址的良渚文化祭壇內就發現有一件大口尊,經分析可能是置放某種特殊供物的盛器[38]。各地區的資料顯示,這些陶尊(大口缸)形制相似、大小相近、擺放位置相似,應當具有相同的功能和內涵,可能是與社會上層的喪葬和祭祀活動密切相關的盛儲器[39]。

需要說明的是,目前所常見到的史前陶尊多是直口、深腹、圜底的大口尊,動物造型的陶尊極為少見,因此對“陶鷹鼎”功用和器名的判斷還需要綜合更多相關信息。無獨有偶,2016年遼寧朝陽德輔博物館收藏了一件紅褐陶熊形陶尊,經郭大順先生斷代后定名為紅山文化熊陶尊,并通過中國社會科學院考古研究所化學實驗室對其內壁附著物的檢測分析,證明這些沉積物是由水果發酵而產生的酒的凝結體,由此推測這件熊陶尊是當時祭祀所用的盛酒器或飲酒器[40]。此件熊陶尊通高6.6厘米,通長12.2厘米,腹部最寬6.2厘米,口徑4.6厘米,為夾砂紅褐陶質,外敷細泥,因燒制時火候不勻導致器身有大塊灰色斑塊。尊口位于熊脊部,直口圓唇,口微斂,矮頸。以熊直立的四肢作為尊足,尊腹即熊腹,容積約為55毫升。(圖五)這件紅山文化熊陶尊的發現為我們判斷泉護村“陶鷹鼎”的功用和器名提供了直接例證。紅山文化與仰韶文化中晚期年代相近,同時期的河南西坡仰韶文化和安徽尉遲寺大汶口文化陶尊內壁殘留物中皆發現了紅曲霉和稻米淀粉粒,可能就是酒的殘留物[41]。根據劉莉等學者的研究成果,證實豫西、關中地區的仰韶文化核心區遺址內存在大量具有釀酒功能的器具,如尖底瓶、平底瓶、漏斗等,說明釀酒和宴飲是仰韶文化時期的重要活動和禮儀行為,高陵楊官寨等仰韶文化中期大型中心聚落的社會上層很可能將組織釀酒和宴飲活動作為獲取與維護權力的重要手段之一[42]。除尖底瓶等釀酒器外,仰韶時期很可能還有甕、罐等貯酒器,盉、壺、杯等宴飲酒器[43]。值得注意的是,在仰韶文化時期的關中等地還發現有不少造型精美的彩陶器,如臨潼姜寨遺址出土的魚鳥紋葫蘆形瓶[44]、寶雞北首嶺遺址出土的船形彩陶壺[45]、秦安大地灣遺址出土的人頭形器口彩陶瓶[46]等,均具有酒器功能[47]。(圖六)它們大多出現在高等級房屋基址和墓葬中,而且一般都是孤例,極少有相同造型的器物重復出現,說明這些兼具實用功能的藝術品,很可能是作為盛酒器用于特殊的禮儀和祭祀活動中。仰韶文化中期以后,從鄭州大河村、孟津妯娌、靈寶西坡到關中東部等遺址,高足、帶流、有把手的陶盉、陶杯等可能與飲酒活動有關的器物自東向西逐漸增多,顯示出這一時期開始來自東方大汶口文化和崧澤文化等對中原仰韶文化的持續影響,同時帶來的還有東方禮制文化因素,從而加速了仰韶文化的社會復雜化進程。與此同時,溝通天地、敬奉祖先等宗教禮儀活動也開始增多,并成為區分不同等級人群的指示行為,具有宗教與祭祀法器作用的特殊盛酒器即是媒介之一。因此,對泉護村“陶鷹鼎”這類器具的內涵應一分為二來看待,一是鷹等動物形象代表人們共有的圖騰信仰;二是陶尊作為各類儀式活動的祭祀法器。“陶鷹鼎”這件精心制作、獨一無二的實用藝術品,應是當時人們兩種特殊需求相結合的產物——盛酒的祭器,我們認為將其定名為“陶鷹尊”或“鷹形陶尊”更為合理。

三 相關問題討論

由上文分析可知,豫西、關中等仰韶文化區域既有鷹鳥等原始崇拜的傳統,又普遍存在釀酒和宴飲活動,可能在仰韶文化早期時就已將那些制作精美、具有動物等特殊造型的陶制盛酒容器用于各類禮儀和祭祀活動中,這應當與同時期關中等地所流行的大型多人二次合葬儀式的意義相似,都具有凝聚族群的涵義[48]。仰韶文化早期的社會發展還處于相對均衡的狀態,社會組織結構相對平等和單一,在聚落形態、墓葬制度、生產分配等方面看不出有明顯的差異化和復雜化現象,因此在特殊場合使用這些祭器或法器,應看作是一種平等的集體行為,還沒有標識區分身份地位的作用。仰韶文化中期開始,豫西、關中等仰韶文化核心區出現了靈寶西坡、高陵楊官寨等大型中心聚落,率先開啟社會復雜化進程,社會人群出現階層分化,并在墓葬規格和埋葬習俗上有了地位等級上的差異化表現[49],發生這一變化的時間節點與泉護村M701的年代大致相當。這一時期,聚落社會內部具有特殊身份或地位較高的少數個人,在長期主持或領導集體活動過程中,逐漸占據了大量社會資源和財富,并開始通過陶鷹尊、象牙器、玉石鉞等這些不易獲得的特殊物品,以及涂抹朱砂等行為,來維護提高自己在社會中的聲望和地位。從這個角度來看,原始宗教儀式等活動已逐步成為社會上層的一種政治統治手段,與之相應的是,陶鷹尊等物品也開始具備象征權力或特殊身份的奢侈品功能,這些接踵而至的連鎖性變化,折射出仰韶文化中晚期之際巨大的社會變革。

以陶鷹尊為代表的史前動物造型陶器開啟了商代鳥獸形象青銅器之先河,這是目前大多數學者的共識。動物題材是商代青銅禮器造型和紋飾的主要形象來源,其中鸮鳥造型尤為突出,是商代青銅禮器中動物造型的經典代表和主要器類。(圖七)據統計,在目前所見的51件商代動物造型青銅容器中,鸮鳥形象的就達33件,占據絕大多數[50],器類以尊、卣為主,以尊的數量最多,時代集中于殷墟時期,可見鸮鳥題材在商代晚期極為商人所偏愛。商代鸮鳥造型銅尊主要出土于大型墓葬中,其擁有者地位極高,均為王室貴族。其中最為著名的就是安陽殷墟婦好墓隨葬的一對青銅鸮尊[51],這2件鸮尊形制、紋飾、銘文基本一致,呈昂首挺立的鸮形,頭頂羽冠,兩眼圓瞪,雙翅并攏,粗壯的兩足與下垂的寬尾構成三個支點,通體裝飾獸面紋、蟬紋、夔龍紋、盤蛇紋等紋飾,器口下內壁有銘文“婦好”二字。這2件鸮尊是商代鳥獸形青銅器中的精品,也是實用的青銅藝術品,主要用來在祭祀等活動中盛酒獻饗。商代鸮鳥等動物造型和紋飾具有特殊的深層涵義,已有不少學者從宗教、禮制、藝術等角度做過探討,其中張光直先生所論頗精,他提出“商周青銅器上動物紋樣乃是助理巫覡通天地工作的各種動物在青銅彝器上的形象”[52],認為這些動物紋樣有著薩滿通靈之用。亦有學者提出青銅器的動物造型和紋樣包涵著氏族的圖騰崇拜[53],或是表示勇武的戰神含義[54]。顯然,商人制作大量動物造型和紋樣的青銅器,絕不僅是為了觀賞目的,其中應當蘊含著商代祭祀、崇拜等思想意識,《詩經》中有關商人始祖誕生之“天命玄鳥,降而生商”的記載廣為傳頌,鸮鳥又在這些動物造型和紋樣的青銅器中占據絕對優勢,顯示其在商人意識中的獨特地位。

包括張光直在內的很多學者已指出商代鸮尊等鴟鸮造型的青銅器可以追溯到史前,如紅山文化、仰韶文化、良渚文化等普遍存在的鳥類形象陶器。但如果要更精準地找到商人鸮鳥崇拜等文化傳統的淵源,就需要從更廣闊的文化和時代背景來綜合分析。從史前開始,鷹鳥崇拜廣泛存在于我國北方、蒙古、南西伯利亞、哈薩克斯坦直至黑海沿岸的廣大區域內,尤其盛行于草原游牧民族地區。相較而言,包括西遼河流域紅山文化在內的游牧及農牧交界地帶的鷹鳥崇拜形式多見玉器等飾品和飾件,仰韶文化等農業區則以鷹鳥造型陶器和陶飾為主。至于海岱和長江中下游等地常見的鷹鳥形象玉飾等,很有可能是中國史前東方地區社會上層遠距離交流的結果[55]。如前所述,出土陶鷹尊的泉護村M701是一座成年女性墓葬,隨葬物品還包括骨匕、石鏟、石斧和其他生活器皿,這在不以大量隨葬品凸顯身份地位的仰韶文化葬俗中顯得鶴立雞群,因此推測其墓主人具有特殊的身份地位。同時,鷹鳥造型陶器和陶飾主要見于豫西、晉南、關中、隴東等仰韶文化西部區域,這與商代鸮鳥造型和紋樣的青銅器集中出現于河南、山西等北方商文化區的地域相對應。婦好墓所處的商代晚期與泉護村M701盡管年代相距較遠,但它們均具有鷹鸮崇拜和釀酒宴飲的文化背景,墓主的地位也相當,隨葬的青銅鸮尊和陶鷹尊不僅造型特征相近,功用亦相同。這些共有的文化元素很容易引發我們對二者文化淵源的思考,值得進一步討論。

四 結語

綜上所述,泉護村遺址M701與靈寶西坡墓地在墓葬形制和葬俗上有著相同或相近的特征,依據墓內出土陶釜、小口單耳平底瓶等隨葬品特征,以及豫西、關中東部等仰韶文化遺址所出同類器物演變規律,泉護村M701的年代和文化性質可確定為仰韶文化中期廟底溝類型的最晚階段,是同時期墓地中規格較高的墓葬。在較長的時間內,仰韶文化區呈現出東西分立的文化格局,關中地區等西部區域在仰韶文化中期時既無用鼎傳統,又無隨葬陶鼎的葬俗。泉護村M701所出的原定名“陶鷹鼎”的鷹鳥造型陶制容器,定名依據主要是其以鷹之兩足、尾作“三足鼎立”支撐狀的外形特征。根據本文對其文化背景和形制功用的綜合分析,其形制與功用均不符合史前陶鼎的特征,應是盛酒用的陶尊。豫西、關中等仰韶文化西部區域既有鷹鳥等動物圖騰崇拜的傳統,又普遍存在溝通天地、敬奉祖先等宗教禮儀活動,鷹鳥等動物造型的盛酒器具,應當是用于各類特殊活動場合的祭器或法器。再考慮到其與商代盛行的鸮鳥造型青銅酒尊在形制和功用等方面有相通之處,我們認為將這件泉護村M701鷹鳥造型的陶尊定名為“陶鷹尊”或“鷹形陶尊”更為貼切、合理。

豫西、關中等地區在仰韶文化中期率先開啟了社會復雜化進程,各類原始宗教儀式等活動逐步成為社會上層的政治統治手段,陶鷹尊等特殊物品開始具備象征權力或特殊身份的功能,成為區分人群階層的標識物。至夏商周時期,尊這類器物的酒具功能更加深入人心,成為青銅時代具有標志性和文化代表性的青銅禮器。甲骨、金文中的“尊”字字形都是酉加雙手形象,即雙手捧著盛酒之器作敬獻之意,甚至還具備了“獻酒”的動詞意味[56]。鸮鳥造型的青銅酒尊占據商代動物造型青銅器的絕大多數,與仰韶文化陶鷹尊等鷹鳥造型陶器、陶飾有著很多相同或相近的文化背景和元素,暗示著它們之間可能存在著某些文化淵源。

[1]北京大學考古系.華縣泉護村[M].北京:科學出版社,2003.

[2]蘇秉琦.華人·龍的傳人·中國人——考古尋根記[M].沈陽:遼寧大學出版社,1994:26、97.

[3]陜西省考古研究院,渭南市文物旅游局,華縣文物旅游局.華縣泉護村——1997年考古發掘報告[M].北京:文物出版社,2014.

[4]楊亞長.試論華縣太平莊鷹鼎的年代問題[J].文博,2015(2).

[5]馬蕭林,李新偉.華縣泉護村遺址的墓地在哪里?靈寶西坡墓地發掘啟示[N].中國文物報,2007-1-5(7);中國社會科學院考古研究所,河南省文物考古研究所.靈寶西坡墓地[M].北京:文物出版社,2010.

[6]河南省文物考古研究所.三門峽南交口[M].北京:科學出版社,2009.

[7]嚴文明.仰韶文化研究(增訂本)[M].北京:文物出版社,2009.

[8]寶雞市考古工作隊,陜西省考古研究所寶雞工作站.寶雞福臨堡[M].北京:文物出版社,1993.

[9]西安半坡博物館.陜西岐山王家咀遺址的調查與試掘[J].史前研究,1984(3).

[10]中國社會科學院考古研究所陜西六隊.陜西藍田泄湖遺址[J].考古學報,1991(4).

[11][14]馬蕭林,李新偉.華縣泉護村遺址的墓地在哪里?靈寶西坡墓地發掘啟示[N].中國文物報,2007-1-5(7).

[12]河南省文物考古研究所.舞陽賈湖[M].北京:科學出版社,1999.

[13]李新偉.第一個“怪圈”——蘇秉琦“大一統”思想束縛論述的新思考[J].南方文物,2020(3).

[15]南陽地區文物隊,方城縣文化館.河南方城縣大張莊新時器時代遺址[J].考古,1983(5).

[16]陜西省考古研究所.臨潼零口村[M].西安:三秦出版社,2004.

[17]中國歷史博物館考古部,山西省考古研究所等.垣曲古城東關[M].北京:科學出版社,2001.

[18]韓建業.簡論中國新石器時代陶鼎的發展演變[J].考古,2015(1).

[19][49]馬蕭林.河南地區仰韶文化廟底溝期遺存的發現與研究[J].中原文物,2021(5).

[20]戴向明.廟底溝文化的時空結構[C]//文物研究(第十四輯).合肥:黃山書社,2005;又見于戴向明.黃河流域史前時代[M].北京:科學出版社,2021.

[21]鄭州市博物館.鄭州大河村遺址發掘報告[J].考古學報,1979(3).

[22]陜西省考古研究院.陜西高陵縣楊官寨新石器時代遺址[J].考古,2009(7);陜西省考古研究院.陜西高陵楊官寨遺址發掘簡報[J].考古與文物,2011(6);陜西省考古研究院,高陵區文體廣電旅游局.陜西高陵楊官寨遺址廟底溝文化墓地發掘簡報[J].考古與文物,2018(4);王煒林.陜西高陵楊官寨考古與關中地區廟底溝文化研究[J].中原文物,2021(5).

[23]北京大學考古系.華縣泉護村[M].北京:科學出版社,2003:66.

[24]王仁湘.與仰韶人同行的動物圣靈[J].南方文物,2022(2).

[25]李新偉.仰韶文化廟底溝類型彩陶的魚鳥組合圖像[J].考古,2021(8).

[26]北京大學考古系.華縣泉護村[M].北京:科學出版社,2003:77.

[27]北京大學考古系.華縣泉護村[M].北京:科學出版社,2003;陜西省考古研究院,渭南市文物旅游局,華縣文物旅游局.華縣泉護村——1997年考古發掘報告[M].北京:文物出版社,2014.

[28]愛德華·A·阿姆斯特朗(Edward A. Armstrong)著,陳淑卿譯,方輝校. 史前時期的崇鳥習俗及其歷史背景[J] . 南方文物,2006 (4) .

[29]周曉晶.紅山文化玉器研究[D].吉林大學博士學位論文,2014.

[30]安徽省文物考古研究所,含山縣文物管理所.安徽含山縣凌家灘遺址第三次發掘簡報[J].考古,1999(11).

[31]邵晶.論石峁文化與后石家河文化的遠程交流——從牙璋、鷹笄、虎頭等玉器說起[J].中原文物,2021(3).

[32]北京大學考古系.華縣泉護村[M].北京:科學出版社,2003:74.

[33]此結論參考李君君.黃河流域先秦時期擬形器研究[D].鄭州輕工業大學碩士學位論文,2021.

[34]王樹明.考古發現中的陶缸與我國古代的釀酒[C]//海岱考古(第一輯).濟南:山東大學出版社,1989;方向明.史前東方大口尊初論[J].東南文化,1998(4);王吉懷等.論大汶口文化大口尊[J].中原文物,2001(2).

[35]馬蕭林.靈寶西坡出土朱砂及相關問題研究[J].中原文物,2019(6).

[36]山東省文物考古研究所,山東省博物館,莒縣文物管理所.山東莒縣陵陽河大汶口文化墓葬發掘簡報[J].史前研究,1987(3).

[37]山東省文物考古研究所,莒縣博物館.莒縣大朱家村大汶口文化墓葬[J].考古學報,1991(2).

[38]方向明.史前東方大口尊初論[J].東南文化,1998(4).

[39]李新偉.中國史前社會上層遠距離交流網的形成[J].文物,2015(4).

[40]邵國田,王冬力.紅山文化首次發現熊陶尊及其酒元素的文化價值研究[J].吉林師范大學學報(人文社會科學版),2018(9).圖五采自此文;侯永鋒.朝陽發現新石器時代熊陶尊,最新研究表明:五六千年前紅山先民能釀水果酒[N].遼寧日報,2018-11-5.

[41]Feng Suofei, Liu Li, Wang Jiajing, Levin, Maureece J., Li Xinwei, Ma Xiaolin, Red beer consumption and elite utensils: The emergence of competitive feasting in the Yangshao culture, North China. Journal of Anthropological Archaeology 64, 101365 (2021); Liu Li, Wang Jiajing,Chen Ran, Chen Xingcan, Liang Zhonghe, The quest for red rice beer: transregional interactions and development of competitive feasting in Neolithic China. Archaeological and Anthropological Sciences 14, no. 4, 1-20 (2022).

[42]劉莉.早期陶器煮粥、釀酒與社會復雜化的發展[J].中原文物,2017(2);劉莉,王佳靜,陳星燦等.仰韶文化大房子與宴飲傳統:河南偃師灰嘴遺址F1地面和陶器殘留物分析[J].中原文物,2018(1);劉莉,王佳靜,趙雅楠,楊利平.仰韶文化的谷芽酒:解密楊官寨遺址的陶器功能[J].農業考古,2017(6);劉莉,王佳靜,邸楠.從平底瓶到尖底瓶——黃河中游新石器時期釀酒器的演化和釀酒方法的傳承[J].中原文物,2020(3);劉莉,王佳靜,劉慧芳.半坡和姜寨出土仰韶文化早期尖底瓶的釀酒功能[J].考古與文物,2021(2).

[43]李萌.試論仰韶文化陶質酒器[J].農業考古,2021(3).

[44]半坡博物館,陜西省考古研究所,臨潼縣博物館.姜寨:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:文物出版社,1988.

[45]中國社會科學院考古研究所.寶雞北首嶺[M].北京:文物出版社,1983.

[46]甘肅省文物考古研究所.秦安大地灣——新石器時代遺址發掘報告[M].北京:文物出版社,2006.

[47]包啟安.仰韶文化遺存與釀酒[J].中國釀造,2007(1).

[48]張弛.仰韶文化興盛時期的葬儀[J].考古與文物,2012(6).

[50]于筱箏.商周寫實類動物造型青銅容器相關問題研究[D].山東大學碩士學位論文,2019.

[51]中國社會科學院考古研究所.殷墟婦好墓[M].北京:文物出版社,1980.

[52]張光直.商周青銅器上的動物紋樣[J].考古與文物,1981(2).

[53]熊傳新.商周青銅器的動物造型和紋樣與古代圖騰崇拜[C]//南方民族考古(第4輯),北京:科學出版社,1991.

[54]馬承源.中國青銅器研究[M].上海:上海古籍出版社,2002:369.

[55]李新偉.中國史前玉器反映的宇宙觀——兼論中國東部史前復雜社會的上層交流網[J].東南文化,2004(3);李新偉.中國史前社會上層遠距離交流網的形成[J].文物,2015(4).

[56]徐良高.尊“性”大“名”——以“尊”為例看考古遺物的命名與定性研究[J].南方文物,2015(1).

(作者:馬蕭林 劉丁輝 河南大學歷史文化學院、河南博物院;原文刊于《中原文物》2022年第6期)