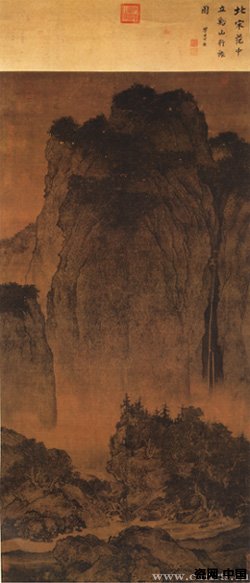

北宋 范寬 〔溪山行旅圖〕

溪山行旅圖 范寬 立軸 絹本 縱206.5厘米 橫103.3厘米 中國臺北故宮博物院藏

此圖為范寬傳世作品中的第一名跡。畫幅中雄峻的大山占了絕大位置,頂天立地,壁立千仞,瀑布直瀉而下,在山腳匯成溪流,荒僻的山路上有驢隊行旅經過。畫家以厚重密集的皴筆,畫出巖石堅硬的質感,峻巍的山勢造成動人心魄的效果,使人感到自然造物之偉大。又仿佛從畫面上傳出流水和清脆的驢蹄聲,具有強烈的藝術感染力。

范寬,生卒年不詳,宋初畫家。字中立,一名中正,字仲立,因性情寬緩,人呼“范寬”,華原(今陜西耀縣)人,或作關中人。風儀峭古,進止疏野,嗜酒落魄,不拘世故,常往來汴京、洛陽。初學李成,繼法荊浩,后感“與其師人,不若師諸造化。”長期居于終南山、華山中,寫山真貌而不取繁飾,卓然成為一家。與關仝、李成,為北方山水畫派之主流。

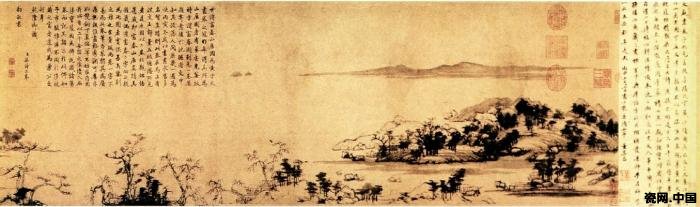

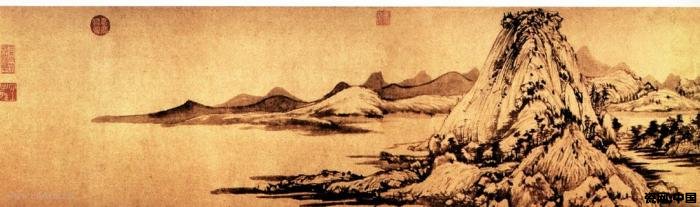

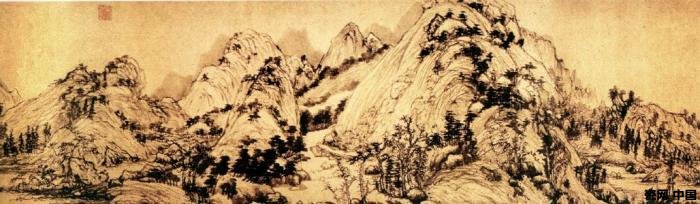

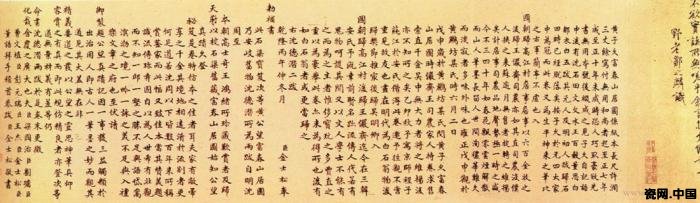

元 黃公望 〔富春山居圖〕

《富春山居圖》,縱33厘米,橫636.9厘米,紙本,水墨。始畫于至正七年(1347),于至正十年完成。該畫于清代順治年間曾遭火焚,斷為兩段,前半卷被另行裝裱,重新定名為《剩山圖》,現藏浙江省博物館。被譽為浙江博物館“鎮館之寶”。

黃公望是元代畫壇宗師、“元四家”之首黃公望晚年的杰作,也是中國古代水墨山水畫的巔峰之筆,在中國傳統山水畫中所取得的藝術成就,可謂空前絕后,歷代莫及。

這卷名畫在此后的數百年間流傳有緒,歷盡滄桑。從畫上題跋看。此畫最初是為無用禪師所作。一百多年后的明成化年間,為著名畫家沈周所得。至明萬歷年間,又歸大書畫家董其昌所有。但不久就轉手為宜興吳之矩所藏。吳又傳給其子吳洪裕。吳洪裕特意在家中建富春軒藏之。吳洪裕愛此畫若寶,臨終之際,竟想仿唐太宗以《蘭亭序》殉葬之例,囑人將此畫投入火中,焚以為殉。幸得其侄子吳子文眼明手快,以另一卷畫易之,將《富春山居圖》從火中搶出,才免遭“火殉”。但畫的前段已燒去寸許,從此分為長短兩段。此后燒毀處較完整的一段單獨裝裱,人稱《剩山圖》,現為浙江省博物館所收藏。畫的前段(短段)名為“剩山圖”,最后到了畫家吳湖帆的手里。當時在浙博供職的沙孟海得此消息,心情頗不平靜。

他想,這件國寶在民間輾轉流傳,因受條件限制,保存不易,只有國家收藏,才是萬全之策。于是數次去上海與吳湖帆商洽。曉以大義。吳得此名畫,本無意轉讓。但沙先生并不灰心,仍不斷往來滬杭之間,又請出錢鏡塘、謝椎柳等名家從中周旋。吳湖帆被沙老的至誠之心感動,終于同意割愛.后大段則一直深藏于清宮中,后被運往臺灣。后幾百年來,此書一分為二,未再重合。許多年來,兩岸書家和有心之士多方努力,希望有朝一日能『破鏡重圓』重新拼合此畫。畫的后段(長段)從吳家流散后,曾經歷多人收藏,于清乾隆十一年流人清宮。有意思的是,號稱風雅的乾隆皇帝居然不識寶,認定它是贗品,而對另一卷他人臨摹的《富春山居圖》大加賞贊,又是題跋又是鈐印。但也幸而如此,那卷真跡倒借此得以“全壁”,后在解放前夕運往臺灣,歸臺北故宮博物院收藏。

北宋汝窯天青無紋水仙盆(汝窯無紋片的唯一傳世杰作)

盆底刻有乾隆御題詩