學政與學正都是清代朝廷設置的學官。宋、元、明亦有學正,而無學政。

學政是提督學政的簡稱,主管一省的教育和科舉,也叫學臺、學院、學憲、學道、學使,如提督山東學政,提督湖北學政等。各省設一人,定期更換,一般是三年,有的根據實際情況,如學政丁憂回籍守制,或朝廷另有任用等原因,有臨時的調整。清代,學政的職責是“掌學校政令,歲、科兩試,巡歷所至,察師儒優劣、生員勤惰,升其賢能者,斥其不師教者,凡有興革,會督、撫行之”。其職責和權力都很大,是十分重要的官職。關于學政,有兩種常見的差誤,一是誤學政為學正,二是以為清之學政類同于今之教育廳長。

據《清史稿》記述,學正的設立有兩種情況,在京設立的是國子監學正(正八品),其職責是“經理南學事宜”,主要是管理南官房事務,包括每月十六日為貢生們講書,每月十八日主持考課等;在地方設立的是州學正(從八品),其職責是“掌訓迪學校生徒,課藝業勤惰,評品行優劣,以聽于學政”。很明顯,在地方,學正隸屬學政管理。而無論中央與地方,學正都只是相對初級的學官。

清代的學官種類很多,劃分很細,多如牛毛,應有盡有。國子監里有六堂(誠心、正義、廣業等)、八旗官學、算學、俄羅斯學、琉球學,宗人府里有覺羅學、宗學,內務府里有回子學、緬子學、景山官學、咸安宮官學,其他還有什么唐古忒學、四氏學(專門教育孔、孟、顏、曾四氏后裔)、蒙古官學、陰陽學、醫學、武學等;在層級上,有國(子監)學、府學、州學、縣學、衛學等。翰林院、理藩院、欽天監、太醫院、教坊司里也都有五花八門的學官,僅國子監就有祭酒、司業、監丞、博士、助教、學正、學錄、典籍、掌撰、典簿等十種。清代,朝廷對教育異常看重,大大超越了前朝。學官中大者有經筵講官,負責定期為皇帝講書,還有專門教授皇家子弟的上書房行走、師傅、總師傅。清朝的統治者在大力吸收、嫻熟運用漢文化的同時,一直不忘傳承滿清文化,像上書房師傅就有兩類,一類專門負責教漢書,一類專門負責教滿書,教滿書的老師均由滿人擔任,總師傅一般不具體授課,只負責教育管理。可惜的是,到今天,全國真正懂得滿文的人可能已不超過十幾人了。至于小的學官,更是數不勝數。比如有弓箭教習,有專司對藩屬國選派學生教授漢文化的琉球國(現日本沖繩)教習,以至于所教習的琉球人詩詞歌賦無所不能,提筆立就,出口成章。

清代的各種學官中,學政作為各省的教育主管,無疑是非常重要的。清朝的地方學官,除省設學政外,府設教授、州設學正、縣設教渝,各以訓導副之,完全沿襲了明朝的做法。在古漢語里,“政” 與“正”有很大的不同,“政”主要指統治管理工作,特別是指國家的統治管理,而“正”是主管人、長的意思,如樂正、弓正、里正(一里之長)等。這樣就可以理解學政與學正的差異了,清朝的學政雖說是一個官職概念,但其寓意很重,“學政”二字含義本身代表了對國家文教事業的全面執掌與管理,而“學正”則沒有這樣的指向。

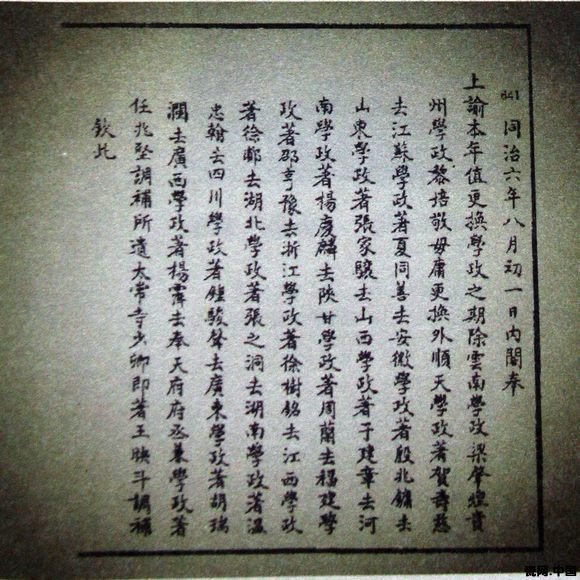

同治六年任命各省學政的上諭

現代的省級政府的教育廳長與清朝的省學政都是地方官,都是掌管一省教育的主官,但實際差異很大。首先是任命渠道不同:教育廳長由省里任命,一般是地方官員的就地提拔;學政由皇帝任命,等于是中央政府任命,是京官外任。其次是政治地位懸殊:教育廳長是省內的中層干部,直接聽命于省政府,主要向省政府負責;學政是中央直派要員,其實質是欽差大臣,聽命于中央,直接向朝廷負責,學政可以就他所掌握的各種事項直接密奏皇上。如嘉慶進士李振祜為山東學政時,曾向皇上密陳山東積弊四事,彈劾東昌府知府王果凌辱生員之過,導致皇上下令褫奪其知府之職。第三是在省內有無上司的不同:教育廳長之上至少有兩級上司,即分管副省長、省長,有的還設有教育工作委員會;學政在一省之內沒有上司,沒有置于其上的“領導”,一省之巡撫和若干省之總督,對學政沒有節制和管轄權,學政甚至也不是他們的副職。作為朝延派來的“欽差大臣”,學政和巡撫、總督平起平坐,無分大小,特別是在科舉考試時,巡撫著重負責行政和安全保障工作,基本上在外圍,是“監臨”者。而學政則負責所有核心業務工作。當然,遇有重大事項,學政也不會自作主張,“凡有興革,會(總)督、(巡)撫行之",大家商量著辦。第四是任職級別的差異:教育廳長是固定級別,正廳級,勉強算個清代的郎中(正五品)職務;學政級別不固定,隨其任職前的級別“隨行就市”,大小不一,但一般不低于七品,不高于二品。

有人認為學政是正三品,有人認為是從二品。其實,學政一職本身無固定品級,而是“各代原銜品級”,均保持任職以前的級別,如夏同善以兵部右侍郎(從二品)以任學正,如濟南人汪居敬,學問很好,秀才一考即中,“鄉試輒不售”(每一次都考不上舉人,和蒲松齡差不多),出為濮州(屬曹州府)學正,而他的兒子汪鏞是乾隆榜眼,進士及第,曾經兩度出任陜甘學政。

山東學政沒有一個山東人,這是清朝的任官制度決定的。直隸蠡縣人吳臣輔、江西鄱陽人王傳、山西汾陽人呂文櫻、福建安溪人李光墺、廣西上林人張鵬展、蒙古正黃旗人榮慶、河北遵化人秦澍春、廣東順德人梁耀樞、安徽休寧人汪鳴鑾、浙江鄞縣人張家驤、湖南長沙人鄭敬謹、江蘇儀征人謝溶生等曾先后任過山東學政。而山東籍的進士如果任學政,必須在外省,如孫毓汶(濟寧人)任過福建學政,尹濟源(濟南人)任過云南學政,張英麟(濟南人)任過奉天學政,毛輝祖(濟南人)任過湖南學政,其子毛式郇任過順天學政。山東人可以在本省內任學正,但不得在本府本州,他省亦然。如道光舉人、濟南人楊際華,授高唐州學正。