張英麟(1837—1925),字振卿,歷城縣西鄉東紅廟莊人。咸豐八年(1858)21歲中山東鄉試舉人,同治四年(1865)28歲中進士,可謂少年得志。他從翰林院庶吉士做起,累官至都御史(俗稱總憲),與六部尚書相當,是濟南進士中少有的一品官員。張英麟一生為官至勉,恪盡職守,為臣至忠,每飯不忘,為人至善,視友如親,為子至孝,“躬侍湯藥,衣不解帶"。他人生中的奇特之處,一是以編修之職命值弘德殿行走,二是以漢員身份出任蒙古旗副都統。

在清朝,“弘德殿行走"是專屬稱謂,其實際含義是充任同治皇帝的老師,正如后來的“毓慶宮行走”是光緒皇帝的師傅一樣,其地位遠高于上書房行走和南書房行走。《同治朝上諭檔》記載,同治十三年(1874)正月十二日,“上諭翰林院編修張英麟在弘德殿行走"。這其實就是張英麟擔任帝師的任命狀。

晚清重臣翁同龢先后出任過弘德殿行走和毓慶宮行走,是同治和光緒二帝師,但在任帝師前,翁同龢曾任陜西、江西學政。與他比起來,張英麟出任帝師的資格低很多,盡管入選翰林院編修是晉升的最佳通道,但編修充其量只是個七品芝麻官,以如此低級別的職務出任弘德殿行走,實屬“異數”。這可以說明兩個問題,一是張英麟的學問、人品、書法都出類拔萃,無可挑剔,得到了破格使用;二是掌握大權的兩宮皇太后慈安和慈禧對張英麟高度信賴,委以重任。盡管后來沒有做幾天帝師的工作,但《清史稿》評價他說:“英麟早勵風節,并無愧師儒。"

清朝在官員任用制度上與歷朝均不同,是滿漢復職,滿人在前。雖然大量起用漢人為官,但實際排列順序為:滿人、蒙古人、漢軍、漢人。滿蒙貴族享有優先權,許多職位是滿蒙專屬的,漢人不能擔任,小到筆帖式(滿語,文書之意),大到咸安宮協理大臣,鑾輿衛掌衛大臣,內務府大臣,均為滿蒙人專任。有的國家機構,如理藩院的大小官員,幾乎沒有一個漢人。八旗官員也全部是滿人、蒙古人和漢軍,其組織構成為滿洲八旗、蒙古八旗和漢軍八旗,分京營和駐防兩大類,京營八旗的任務是守衛京師。清光緒二十九年(1903),因“會改官制”,張英麟以漢侍郎(從二品)身份升任京營中的蒙古旗副都統(正二品),是清朝歷史第一人,具有特殊的破例意義,體現了晚清政府改革的意圖。

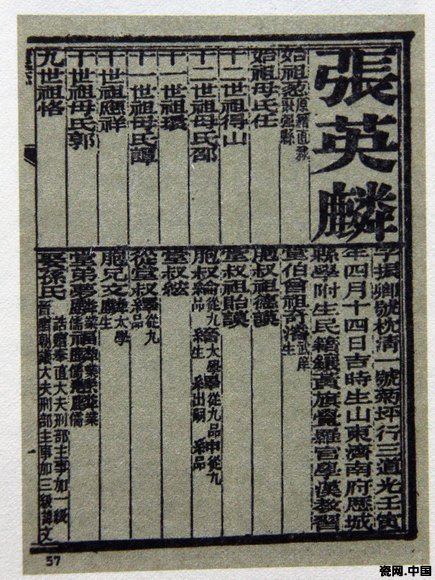

l992年臺北成文出版社出版、由顧廷龍先生主編的《清代硃卷集成》,共420冊,收錄了清代從康熙到光緒年間的鄉試、會試、五貢等硃卷8235份,涉及進士近l2000人。在第28冊59-79頁,有進士張英麟的檔案記載,從中可以窺見張英麟的籍貫、出身、家族成員、老師、科舉試卷等內容,大體為四類。

一、生辰八字。檔案記載:張英麟,字振卿,號枕青,又號菊坪,在家排行老三,生于道光二十二年(1842)四月十四日,山東濟南府歷城縣學附生,“世居西鄉東紅廟莊”,當時已“移居城內布政司大街",“民籍”出身,中進士之前,為“鑲黃旗覺羅官學漢教習”。

需要指出的是,這些科舉檔案內容,是士子應考時自己填寫的,為了增加取中進士的機率,也是為了高中后有一個好的分派,清代考科舉的士子,往往都會少報年齡,張英麟少報了四五歲,是為“官年現象”,“官年”與“實年”一般有1到6歲的出入。1984年8月19日,濟南西郊紅廟鄉紅廟大隊興修農田水利工程時,發現了張英麟的墓志銘,上面有一段話:“公年而二十有一,舉咸豐戊午本省鄉試”,也就是說他在1858年考中了舉人,以此推算,其生年為1837年,如果去掉虛歲,應為1838年生,而不是他填寫的“道光二十二年(1842)”。

二、祖宗八代。檔案記載了張英麟的始祖一直到他下一代人員的構成和姓名。張英麟的始祖叫張蔥,原籍直隸棗強縣,檔案列舉了從其12世祖、祖母到其父親、母親的名字和姓氏,還有堂伯曾祖、胞叔祖、堂叔祖、胞叔、堂叔、從堂叔、胞兄、堂弟、胞侄的名字,及妻孫氏、孫氏父親、兄弟、兩位女兒的情況。檔案記載張英麟曾祖張奇潔、祖張嘉謨、父張經、母郭氏等信息,與其墓志銘記載均相符。仔細觀察,發現一個小問題,在列舉胞兄時,只有一個名字:張文麟,上面沒有記載胞弟,張英麟在家應該最小,而他排行第三,似乎少記了一位兄長,不知何故。

三、十八房老師。十八房老師的概念是借用,代指檔案中記載的所有張英麟的受業師和受知師。所謂受業師是指從小到大親自教授的老師,而受知師是指在各層級的科舉考試中擔任考官、閱卷、錄取和為其提供過幫助的老師,其中就包括十八房老師中的一位。清朝為規范會試閱卷的環節,將會試中的五經房數與同考官數分別確定為十八房和十八人,數目固定不變,一位同考官負責批閱一定數量的科卷,他要慧眼識珠,擇優薦取最優秀者,被薦取者在成為進士的同時,也成為這位同考官的門生。張英麟科舉檔案記載了他全部老師的名字,加起來有28人之多,其中的吳心田、劉泮香、張約泉、內兄孫紫峰(官云,官至刑部員外郎)等人應該是他的受業師;而“前山東學政”徐壽蘅、呂秋勝,進士出身的大臣沈桂芬、譚鐘麟、高延祐、傅秋屏、匡源等人中應該就有錄取其為“貢生”或舉人時的考官;錄取他為進士的考官應該是十八房老師之一的“同考試官,翰林院編修、武英殿協修、國史館協修,加三級,楊”,之后還有四位大總裁,分別是“桑、譚、寶、賈”。而據《翁同龢日記》l865年4月1日記載,四位主考官應是“總裁:賈中堂、寶鋆、譚廷襄、桑春榮"。翁同龢在日記中列舉的十八位同考官中,只有一人姓楊,叫楊先棻,他應該就是張英麟的閱卷官,并將張的科卷推薦給了主考。四位總裁作為會試的把關者,分別批了“薦、取、中”。

應該指出,這些閱卷、考官從來沒有教授過張英麟一天的課,但在他科舉功名仕途上都起了至關重要的作用,都有知遇之恩,可能正是在這個意義上,這些老師被稱為“受知師”。這些受知師不能怠慢,進士高中后,要與同門弟子一起登門拜訪,終生尊為師長,有清一代,這已是慣例。張英麟后來自己也出任過云南、福建鄉試的大臣,主持過清末的最后一次科舉考試,是副總裁。同樣,被他閱卷批取的門生也要對他畢恭畢敬,尊為師長。張英麟墓志銘的題寫,就是他的幾個進士門生章祲、劉春霖等所為。

四、取士八股文。檔案記錄了張英麟三篇應試文章,其中有一首五言詩:《賦得蘆笱生時柳絮飛》(詩題),另外兩篇文章是:《不違農時谷不可勝食也》(頭題)和《必得其壽》(二題),應該還缺失一篇《孝慈則忠舉善而教不能則勸》(三題),這些都是他考進士的文章。清代的進士科考十分嚴格.要過好兒道關,先是會試,把各省的舉人集巾起來,到京城再比試一下。會試高中后稱為貢士,張英麟中會試第l78名。但這還不能說是進士,還要進行一次復試,是為了進一步發現、剔除營私舞弊者。復試之后,還要到皇上那里殿試,張英麟殿試中第二甲第23名。殿試過后,才會金榜題名為進士。

檔案記載了幾位主考總裁對張英麟應試文章的批語,也算是總體評價,“神恬氣靜、響切光堅、局緊機圓、義精詞卓”。張英麟的文章很好,文章較長,我們把他的五言詩抄錄下來欣賞:

芳信蘆洲早,時看紫笱生。

絮飛雙岸過,柳嚲半湖晴。

筆蘸煙痕活,簾侵雪影明。

波平剛睡鴨,樹煖遍啼鶯。

節候逢挑菜,光陰近熟櫻。

籜抽新碧嫩,花逐落紅輕。

竹版蘇春夢,萍踨話客程。

洋州開畫本,麗景接蓬瀛。

接下來,82歲的張英麟又任歷城縣志監定,與毛承霖等人合力完成了《續修歷城縣志》的修撰、出版工作,并為該書作序(1925年2月)。李福鑾在《續修歷城縣志》跋中寫到:“稚云觀察乃商之張振卿(張英麟)總憲,復就通志局接續《縣志》未競之緒,籌集款項,延定纂修”,“此次開局修志,賴振卿總憲總其成”。1926年,《續修歷城縣志》印刷成書。該志54卷,60余萬字,上接乾隆《歷城縣志》,記述歷城地域的山水、建置、古跡、人物、職官、藝文、軼事等,是研究濟南歷史不可或缺的資料。很可惜,近九十高齡的張英麟沒有看到《續修歷城縣志》的付梓,于1925年11月29日去世,享年88歲。

張英麟對修志事業、對家鄉濟南充滿感情,在宣統《山東通志》序言中,他寫道:“吾鄉一百八十余年掌故賴以不墜,耄年觀此欣幸何如。”在《續修歷城縣志》序言中,他對家鄉濟南贊嘆:“地勢沃衍,山川邐迤,土物可愛,人才間生”, “夫佛慧峰青,及龍洞而天開異境,明湖水碧,對鵲華而山抱名城”。雖然還不知道張英麟更多的情況,但從他以耄耋之年在這兩部志書傾注的心血上,我們真切地看到了張英麟對家鄉濟南的無比熱愛和對朝廷的無限忠誠。