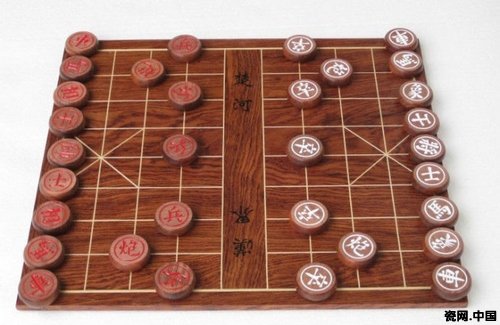

11、圍棋、中國象棋

圍棋是一種古老的智力游戲,起源于中國。圍棋是中華民族的偉大發明。圍棋是中國“五帝”之一的堯帝發明的,至今已有4000多年的歷史。圍棋最早被稱為“弈”或“棋”。后來,有人根據下棋時黑白雙方總是互相攻擊,互相包圍的特點,稱“下棋”是“圍棋”。這樣,“圍棋”作為一個專用名詞就固定下來。圍棋屬“中國古代四大藝術”(琴棋書畫)的“四藝”之一。“琴棋書畫”之“棋”,指的就是圍棋。南北朝時候,棋盤定型為現在的19道棋盤,并且出現了評定棋手水平的圍棋九品制。圍棋逐漸成為中國古代知識階層修身養性的一項必修課目,為“琴棋書畫”四藝之一。唐代出現了棋待詔官職。中國的圍棋在公元七世紀(中國唐朝)時傳入日本,很快就在日本流行開來。圍棋被人們形象地比喻為“黑白世界”。圍棋是我國古人喜愛的娛樂競技活動,同時也是人類歷史上最悠久的一種棋戲。由于它將科學、藝術和競技三者融為一體,有著發展智力、培養意志品質和機動靈活的戰略戰術思想意識的特點,因而,幾千年來長盛不衰,并逐漸地發展成了一種國際性的文化競技活動。圍棋的規則十分簡單,卻擁有十分廣大的空間可以落子,使得圍棋變化多端,比中國象棋更為復雜。這就是圍棋的魅力所在。下一盤圍棋的時間沒有規定,快則五分鐘,慢則要幾天,多數時候下一盤棋需要一到二個小時。下圍棋對人腦的智力開發很有幫助,可增強一個人的計算能力、記憶力、創意能力、思想能力、判斷能力,也能提高人對注意力的控制能力。因此,圍棋是一種高級的智力游戲。中國人所發明的圍棋,最能體現中國古代的哲學思想。令人驚奇的是,中國的圍棋也非常符合現代科學(天文學、宇宙學)的原理與自然規律。圍棋的規則是非常簡單的,在所有的棋類中,圍棋是規則是最簡單的。但是,圍棋的棋局又是非常復雜的,千變萬化,以至無窮。中國的圍棋包含著在遠古時期中華民族先人的智慧,中國的圍棋奧妙無窮。圍棋是非常絕妙的發明。

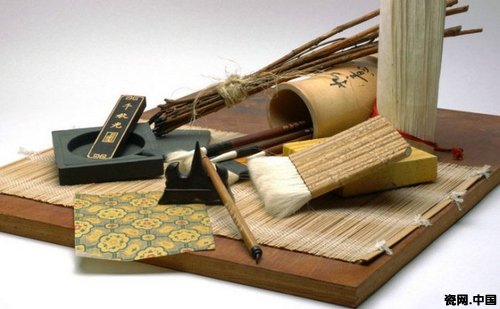

12、文房四寶

中國古代的“文房四寶”一般是指:筆、墨、紙、硯這四種用具。文房,也就是書房。筆、墨、紙、硯這四種基本用具是文人書房中必備的四件寶貝,人們通常把它們稱之為“文房四寶”。在“文房四寶”(筆、墨、紙、硯)中,最出名的、最好的、質量最優的當屬:湖筆、徽墨、宣紙、端硯。因此,“文房四寶”一詞也可以是專指湖筆、徽墨、宣紙、端硯。湖筆,產于浙江省湖州市。湖州市位于浙江省的最北端、太湖的南岸。湖州自古就生產優良毛筆。自元朝以來,湖州生產的毛筆為天下最佳者。也就從那時起,湖筆與徽墨、宣紙、端硯一起被稱為“文房四寶”。湖州毛筆簡稱“湖筆”,是毛筆中的佼佼者,以制作精良、品質優異而享譽海內外,已成為毛筆的代名詞。徽墨,產于安徽的徽州。徽墨的制造中心在績溪、歙縣、屯溪這三個地方,也就是今天的安徽省宣城市績溪縣、安徽省黃山市歙縣、安徽省黃山市屯溪區。尤其是績溪縣,徽墨制造業極盛。

“天下墨業在績溪。”徽墨特征鮮明、技藝獨特、流派品種繁多、科技內涵豐富,在中國制墨史上占有重要地位。墨的發明是中國人對中國文化乃至世界文明的一項重大貢獻。徽墨是我國制墨技藝中的一朵奇葩。宣紙的原產地是安徽省的涇縣(今安徽省宣城市涇縣)。涇縣古時屬宣州管轄,所以,涇縣所產的紙稱之為“宣紙”。由于宣紙有易于保存,經久不脆,不會褪色等特點,故有“紙壽千年”之譽。制造宣紙的原料是生長在安徽宣州一帶的青檀樹的樹皮,因青檀樹皮的纖維非常潔白,因此,造出的宣紙非常潔白細密。宣紙具有“韌而能潤、光而不滑、潔白稠密、紋理純凈、搓折無損、潤墨性強”等特點,并有獨特的滲透、潤滑性。寫字則骨神兼備,作畫則神采飛揚,成為最能體現中國藝術風格的書畫紙,再加上宣紙耐老化、不變色。少蟲蛀,壽命長,故有“紙中之王、千年壽紙”的譽稱。宣紙的聞名始于唐代,南唐后主李煜,曾親自監制的“澄心堂”紙,就是宣紙中的珍品,它“膚如卵膜,堅潔如玉,細薄光潤,冠于一時。”傳說宣紙的發明者是蔡倫的弟子孔丹。宣紙的生產中心是涇縣,制造宣紙的原料是以皖南山區特產的青檀樹皮為主,配以部分稻草,經過長期的浸泡、灰腌、蒸煮、洗凈、漂白、打漿、水撈、加膠、貼烘等十八道工序,一百多道操作過程,歷時一年多,方能制造出優質宣紙,宣紙是中國古代文人進行書法、繪畫所必不可少的東西,是中國古代珍貴的文化用品。中國古人有“敬惜字紙”的良好傳統,表現出中國古人對文字、文化的尊重和對宣紙的愛惜。中國四大名硯:端硯、歙硯、洮硯、澄泥硯。端硯,產于廣東省肇慶市。廣東肇慶在唐代時設為端州,所以把出產于廣東肇慶的硯稱之為“端硯”。歙硯,產于安徽省古歙州的歙縣、黟縣、休寧、婺源等地。歙硯與端硯齊名。洮硯,洮河硯的簡稱。因硯材產自洮河,洮河源于古時洮州,故名“洮河石硯”,簡稱“洮硯”。洮硯產于甘肅省甘南藏族自治州的卓尼縣、臨潭縣、岷縣一帶。澄泥硯,是用特種膠泥加工燒制而成的,因此,澄泥硯的制造材料是泥,而不是石。實際上,澄泥硯是一種用泥土燒制的陶器,這是與前三種硯不同的地方。澄泥硯最早產于山西絳州(今山西省新絳縣)。“四大名硯”中的其它三種均為石硯,唯有絳州澄泥硯是泥硯。它與端、歙、洮硯齊名,稱為“三石一陶”。絳州澄泥硯始創于唐代,歷史悠久,當時曾被列為“貢硯”。后來明朝滅亡后澄泥硯制作工藝就失傳,失傳了近三百年。直至20世紀80年代末,有一位藝人歷經千辛萬苦終將澄泥硯恢復生產后,絳州澄泥硯又重新展露在世人面前,重新成為古城絳州的一大地方特產。中國的文房四寶是中國人的創造發明。中國的文房四寶在中華民族的發展、在中華文化的傳承、傳播、保存中,起了非常巨大的作用。

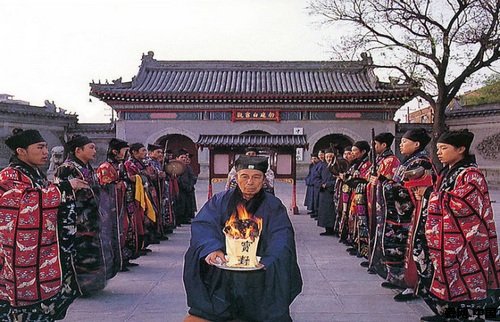

13、道教

道教是中國土生土長的宗教,道教也是中國唯一的本土宗教。道教產生于中國東漢時期,距今已有1800余年的歷史。道教與中華本土文化緊密相連,深深扎根于中華沃土之中,具有鮮明的中國特色,并對中華文化的各個層面產生了深遠影響。道教的創立者為張道陵,張道陵原名張陵。張道陵是西漢開國功臣張良的第八世后代。張道陵創立了道教門派之一的“正一道”(即“天師道”),因此,張道陵也被尊稱為“張天師”,其后代世襲者也被稱為“張天師”。道教奉道家學派的創始人——老子為教祖,尊稱老子為“太上老君”。道教將老子的《道德經》作為道教的理論指導思想。

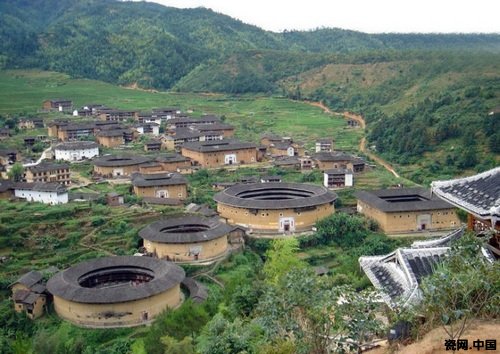

14、中國建筑、中國園林、客家民居

15、武術、太極拳、氣功

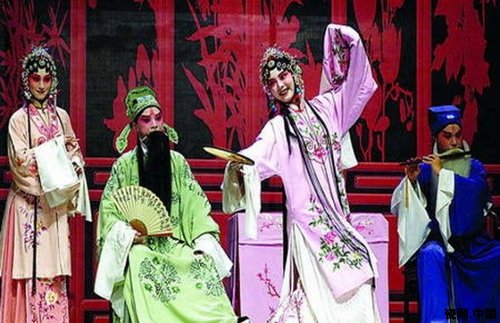

16、昆劇

昆劇,又名昆曲,原名“昆山腔”或簡稱“昆腔”,是我國古老的戲曲聲腔、劇種,產生于江蘇昆山一帶。昆劇誕生于元朝末年,至今已有650多年的歷史。昆曲是我國傳統戲曲中最古老的劇種之一,也是我國傳統文化藝術,特別是戲曲藝術中的珍品。昆曲早在元末明初之際(14世紀中葉)即產生于江蘇昆山一帶。“昆山腔”屬明代四大聲腔之一。明代四大聲腔:昆山腔、弋陽腔、海鹽腔、余姚腔。昆山腔(江蘇昆山)、弋陽腔(江西弋陽)、海鹽腔(浙江海鹽)、余姚腔(浙江余姚)。這四大聲腔,同屬南戲系統。昆劇是在中國戲曲中影響最大的聲腔劇種,很多劇種都是在昆劇的基礎上發展起來的,因此,昆劇有“中國戲曲之母”的雅稱。昆劇是中國戲曲史上具有最完整表演體系的劇種,它的基礎深厚,遺產豐富,是我國民族文化藝術高度發展的結果,在我國文學史、戲曲史、音樂史、舞蹈史上占有重要的地位。昆曲的伴奏樂器,以曲笛為主,輔以笙、簫、嗩吶、三弦、琵琶等。昆曲的表演,也有它獨特的體系、風格,它最大的特點是抒情性強、動作細膩,歌唱與舞蹈的身段結合得巧妙而和諧。在語言上,該劇種原先分南曲和北曲。南昆以蘇州白話為主,北昆以大都韻白和京白為主。昆劇被聯合國教科文組織命名為“人類口述遺產和非物質遺產代表作”。

昆劇(昆山腔)的創始人為顧堅。顧堅,元末明初戲曲家,昆劇鼻祖。顧堅是江蘇昆山千燈鎮人(明末偉大的思想家顧炎武也是江蘇昆山千燈鎮人)。元朝末年,顧堅等人把流行于江蘇昆山一帶的南曲原有腔調加以整理和改進,稱之為“昆山腔”,為昆劇之雛形。明朝嘉靖年間,杰出的戲曲音樂家魏良輔對昆山腔的聲律和唱法進行了改革創新,吸取了海鹽腔、弋陽腔等南曲的長處,發揮昆山腔自身流麗悠遠的特點,又吸收了北曲結構嚴謹的特點,運用北曲的演唱方法,以笛、簫、笙、琵琶的伴奏樂器,造就了一種細膩優雅,集南北曲優點于一體的“水磨調”,通稱昆腔。江蘇昆山人梁辰魚,繼承魏良輔的成就,對昆腔作進一步的研究和改革,終于使昆腔在無大鑼大鼓烘托的氣氛下能夠清麗悠遠,旋律更加優美;對伴奏樂器改革原來南曲伴奏以簫、管為主要樂器,為了使昆腔的演唱更富有感染力,他將笛、管、笙、琴、琵琶、弦子等樂器集合于一堂,用來伴奏昆腔的演唱,獲得成功。隆慶末年,他編寫了第一部昆腔傳奇《浣紗記》。這部傳奇的上演,擴大了昆腔的影響,文人學士,爭用昆腔創作傳奇,習昆腔者日益增多,梁辰魚對推廣和改革昆山腔起了巨大的作用,因而成為昆劇發展史上一個重要的里程碑。昆劇的上演劇目中,有湯顯祖的《牡丹亭》、《紫釵記》《邯鄲記》《南柯記》,沈璟的《義俠記》,高濂的《玉簪記》,李漁的《風箏誤》,朱素臣的《十五貫》,孔尚任的《桃花扇》,洪升的《長生殿》。其中影響最大的是湯顯祖的《牡丹亭》,其次是孔尚任的《桃花扇》,孔尚任是孔子的第64世后代。昆劇行腔優美,以纏綿婉轉、柔漫悠遠見長。在演唱技巧上注重聲音的控制,節奏速度的頓挫疾徐和咬字吐音的講究,場面伴奏樂曲齊全。昆劇的唱腔委婉細膩、新麗流暢,非常好聽!有“水磨腔”之稱。昆劇藝術形成了相當完善的體系,而這一體系又長期在中國戲曲中占據獨尊地位,所以昆劇藝術被尊為“百戲之祖、百戲之師”,對整個戲曲的發展都有著深遠的影響,許多地方戲都在不同程度上吸收了它的藝術養分,其中還留有部分的昆腔戲。許多地方劇種,如:京劇、湘劇、川劇、贛劇、桂劇、邕劇、越劇和廣東粵劇、閩劇、婺劇、滇劇、晉劇、蒲劇、上黨戲等等,都受到過昆劇藝術多方面的哺育和滋養,因此,昆劇被稱為“百戲之祖、百戲之師”,同時,昆劇還有“中國戲曲之母”的雅稱。昆劇是中華文化的瑰寶。

17、中國烹飪(中國菜)、中國節日飲食文化、筷子

中國烹飪(中國菜):中國各地區、各民族各種菜肴的總稱。具有歷史悠久、技術精湛、品類豐富、流派眾多、風格獨特的特點,是中國烹飪數千年發展的結晶,在世界上享有盛譽。中國八大菜系:粵菜、蘇菜、浙菜、湘菜、徽菜、川菜、閩菜、魯菜。中國節日飲食文化:春節吃餃子,元宵節吃元宵,端午節吃粽子,中秋節吃月餅,等等。

18、針灸

針灸:針法和灸法的合稱。針法是把毫針按一定穴位刺入患者體內,運用捻轉與提插等針刺手法來治療疾病。灸法是把燃燒著的艾絨按一定穴位熏灼皮膚,利用熱的刺激來治療疾病。針灸由“針”和“灸”構成,是中醫學的重要組成部分之一,其內容包括針灸理論、腧穴、針灸技術以及相關器具,在形成、應用和發展的過程中,具有鮮明的漢民族文化與地域特征,是基于漢民族文化和科學傳統產生的寶貴遺產。針灸療法是祖國醫學遺產的一部分,針灸是一種中國特有的治療疾病的手段。

19、對聯、燈謎、曲水流觴

曲水流觴,是中國古代流傳的一種游戲。夏歷的三月人們舉行祓禊儀式之后,大家坐在河渠兩旁,在上游放置酒杯,酒杯順流而下,停在誰的面前,誰就得即興賦詩并取杯飲酒。曲水流觴這種游戲非常古老,有數千年的歷史。晉代有名的大書法家王羲之所書的流傳千古的書法作品“天下第一行書”《蘭亭集序》,記錄的就是在浙江紹興蘭亭一帶進行曲水流觴游戲的過程。

20、中國結、剪紙、刺繡、黎族織錦(黎錦)

剪紙:剪紙是中國民間傳統的手工藝術,在我國流傳已有一千五百多年的歷史。剪紙是一種非常普及的民間藝術,千百年來深受人們的喜愛,剪紙是我國的藝術瑰寶。剪紙藝術這一中國民間藝術瑰寶,至今仍然綻放著絢麗的光芒。中國在西漢以及東漢時代就發明了造紙術,以后就有了剪紙。剪紙是我國最普及和最具有群眾基礎的民間藝術,具有濃厚的民族民間藝術特色。剪紙,也稱為“窗花”。在新春佳節時,中國百姓喜歡在窗戶上貼上各種剪紙——窗花。窗花不僅烘托了節日的喜慶氣氛,而且也為人們帶來了美的享受。剪紙(窗花),集裝飾性、藝術性、欣賞性和實用性于一體。請參考我以前提的建議:《建議把春節假期確定為十天,把臘月二十八定為“窗花節”》。

刺繡:刺繡是在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱。刺繡是中國民間傳統手工藝術,在中國至少有二三千年的歷史。刺繡織物主要是絲綢和絲線。中國四大名繡:蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡。在中國的傳統刺繡工藝品當中,常常將產于江蘇省的“蘇繡”、湖南省的“湘繡”,廣東省的“粵繡”、四川省的“蜀繡”,合稱為“中國四大名繡”。中國的刺繡工藝在秦漢時期便已達到很高水平,是歷史上“絲綢之路”運輸的重要商品之一。中國最為突出的刺繡是江蘇的蘇繡、湖南的湘繡、廣東的粵繡、四川的蜀繡。除此之外,還有河南開封的汴繡、浙江杭州的杭繡。蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡、汴繡、杭繡,可以合稱為“中國六大名繡”。

蘇繡:蘇繡即蘇州刺繡。蘇繡至少有2500年的悠久歷史。蘇繡的發源地在蘇州吳縣一帶,仍以蘇州為中心,現已遍及江蘇省的揚州、無錫、常州等地。江蘇土地肥沃,氣候溫和,蠶桑發達,盛產絲綢,自古以來就是錦繡之鄉。優越的地理環境,絢麗豐富的錦緞,五光十色的花線,為蘇繡發展創造了有利條件。據西漢史籍記載,早在二千多年前的春秋時期,吳國已將蘇繡用于服飾。到了明代,蘇州江南一帶已成為絲織手工業中心。在繪畫藝術方面出現了以唐伯虎、沈周為代表的吳門畫派,推動了刺繡的發展。刺繡藝人結合繪畫作品進行再制作,所繡佳作栩栩如生,筆墨韻味淋漓盡致,有“以針作畫”、“巧奪天工”之稱。自此,蘇州的刺繡藝術在針法、色彩圖案等方面已形成獨特的藝術風格,蘇繡也成為天下名繡。

湘繡:湘繡是以湖南長沙為中心的帶有鮮明湘楚文化特色的湖南刺繡產品的總稱,是湖南人民在漫長的人類文明歷史的發展過程中,精心創造的一種具有湘楚文化特色的民間工藝。湘繡的歷史源遠流長,可追溯到2000多年前的春秋戰國時期。從長沙戰國楚墓和馬王堆西漢古墓出土的大量繡品中,可以窺見當時湖南地方刺繡技藝已經達到令人驚訝的高度。據記載,1958年在長沙楚墓中發現的龍鳳圖案繡品圖案之精美,繡工針法之細膩,令世人嘆為觀止。1972年又在長沙馬王堆西漢古墓中出土了四十多件刺繡衣物,說明遠在二千一百多年前的西漢時代,湖南地方刺繡(湘繡)已發展到了非常高的水平。

粵繡:粵繡產于廣東。粵繡是以廣東省廣州市為生產中心的手工絲線刺繡。廣東,特別是廣州等珠江三角洲一帶,是中國桑蠶業的發達地區。粵繡,包括“廣繡”和“潮繡”(潮州繡)。粵繡,有時也稱為“廣繡”,一般來說,粵繡是廣繡與潮繡的合稱。粵繡創始于黎族,粵繡與黎族織錦同源。粵繡有1000多年的悠久歷史。粵繡始于唐朝。關于廣繡有一段真實的故事。據史籍記載,唐代的唐順宗永貞元年(公元805年),廣東南海縣一位名叫盧媚娘的14歲的廣東姑娘在一幅一尺見方的絲絹上繡出一卷佛經《法華經》,字體比粟米還小,而且細如毫發,點劃分明,唐朝皇帝唐順宗嘉獎其工,謂之視姑。粵繡從此名揚天下。這個故事說明廣繡歷史悠久,技藝卓越超群。宋元時期,廣州港的繁榮促進了粵繡工藝的飛速發展,粵繡品開始輸出國外。明代廣州的刺繡藝人已經能夠嫻熟地運用各色絲絨線刺繡,并創造性地使用動物的尾羽纏絨作線,使繡品更加自然生動,粵繡已經成為民間重要的手工業之一。明正德九年(1514年)一個葡萄牙商人在廣州購得龍袍繡片回國獻給國王而得到重賞,廣州繡品從此揚名海外,每年均有不少產品輸出國外。嘉靖三十五年(1556年)葡萄牙人克羅茲看到珠繡花鞋等一些廣繡工藝品而發出“絕妙的工藝品”的驚嘆。當時廣州刺繡藝人已經達到極高水平,能夠嫻熟地和創造性運用絨線繡,用孔雀毛、馬尾作線縷和勒線,用金線和銀線刺繡。

蜀繡:蜀繡是以四川成都為中心的刺繡產品的總稱。蜀繡也稱“川繡”。四川省是中國桑蠶業的發達地區。蜀繡的歷史很悠久,蜀繡最早的文字記載,見于西漢文學家揚雄詩中。漢末三國時,蜀錦蜀繡就已經馳名天下。晉代常璩《華陽國志》中記載,當時蜀中的刺繡已十分聞名,并把蜀繡與蜀錦并列,視為蜀地名產。蜀繡至少有2200年——3000年的悠久歷史。

汴繡(宋繡):汴繡,也稱“宋繡”,汴繡起源于宋代的國都開封,當時開封作為北宋的國都,稱為“汴梁”,也稱為“汴京”,是當時世界政治、經濟、文化交流中心,汴繡(宋繡)距今已有1000年的歷史。汴繡是中國著名繡種之一,它以繡制中國著名古畫著稱于世,繡品古樸、典雅、細膩,早在宋代就馳名全國,汴繡(宋繡)繡工精致,針法細密,圖案嚴謹,格調高雅,色彩秀麗,具有很高的觀賞價值和收藏價值。汴繡素有“國寶”之稱。

杭繡:杭繡,即:杭州刺繡,起源于漢代,南宋時達到極盛時期。杭州是“杭繡”的發源地,杭州歷來有“絲綢之府”之稱。絲綢業的興盛,促使了刺繡工藝的發展,刺繡在杭州有悠久的歷史。宋高宗南渡,杭州成為南宋的國都后,畫師繡工云集,繁華至極。

黎族織錦(黎錦):黎族織錦,也稱為“黎錦”,是海南島黎族的民間織錦。黎族織錦(黎錦)是中國最早的棉紡織品,有著3000年悠久的歷史。黎錦在春秋時期就享有盛名,黎錦在春秋戰國時期的史書上被稱為“吉貝布”,“吉貝”在黎語中就是木棉的意思。海南島盛產木棉,心靈手巧的黎族祖先很早就發現了木棉的用處,就用木棉紡紗織布。黎族人民采用木棉花(木棉花也就是攀枝花)來織錦。黎錦是以棉線為主,麻線、絲線和金銀線為輔交織而成。黎錦有紡、織、染、繡四大工藝,黎錦精細、輕軟、潔白、耐用,“黎錦光輝艷若云”就是古人對黎族織錦工藝發出的由衷贊美。具有3000年悠久歷史、中國最早的棉紡織品——黎族織錦(黎錦),堪稱中國紡織史上的“活化石”,其紡織技藝領先于中原1000多年。海南島因黎錦而成為中國棉紡織業的發祥地。黎錦是中國紡織藝術的一朵奇葩。在黎族文化中,文化底蘊最深厚、歷史最悠久的當屬黎錦,極富東方神秘文化的色彩。黎族織錦工藝是黎族傳統工藝中的奇葩。黎錦,是從天上飄下的云彩,黎錦,是織在布上的民族史詩。從宋代,黎錦都是向朝廷進貢的珍品,被譽為“東粵棉布之最美者。”宋朝以前,黎族人的棉紡織技術遠遠領先于中原漢族,后來棉花逐漸由海南島傳入中國南方,元朝時上海人黃道婆又將黎族的紡紗、織布等技術加以改進傳播到內地,迅速推動了長江下游棉紡業的發展,掀起了被海內外學者稱譽的持續數百年的“棉花革命”,使棉織品取代麻織品成為生活必需品,黃道婆也成為中國紡織業的始祖。