四、從永樂宮壁畫人物的服飾看元代服飾的特色

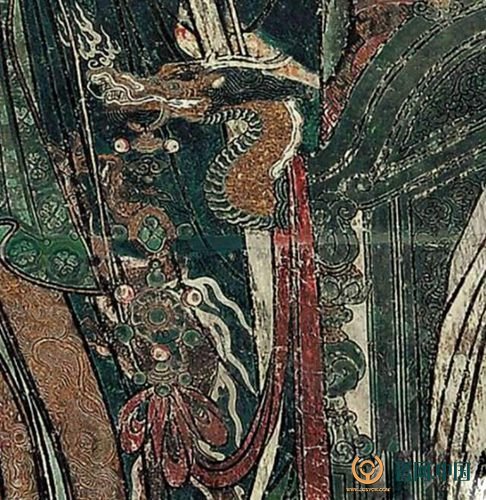

元代服裝對金的運用超過以往任何時代。其實,在織物中加金早在秦代以前就出現了。但在漢族服飾上加金大約出現在東漢時期,且主要用于宮廷服裝上。直到魏晉南北朝時期,服飾織金之風才在全國普及。宋代服飾的織金技術有18種之多。遼代、金代的織金技術也有很大的發展。元代在織物上的用金技巧勝于前代,這是永樂宮三清殿壁畫中,只要是身份高貴的人,服飾就多用描金的原因所在。壁畫中,眾神祗的服飾采用了堆金瀝粉的手法,豪華大氣、繁縟富麗。這種堆金瀝粉的裝飾手法來源于生活,并非是憑空想象出來的。

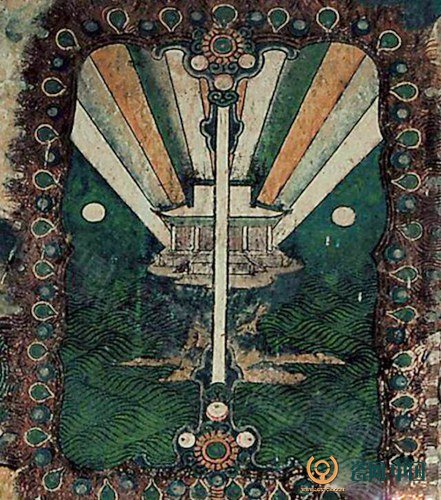

壁畫中人物服飾冠戴華麗輝煌,衣紋多用吳道子“莼菜條”線條,用筆勁健而流暢,既含蓄又有力度,衣帶飛舞飄逸,有如滿墻風動,充分發揮了線條的高度表現力。用色方面,采用重彩勾填,色彩厚重而豐富,絢爛而協調,道具在背景上都富有裝飾性,在冠戴、衣襟、薰爐等處瀝粉貼金,絢爛奪目。

元代蒙古族男子多戴一種用藤篾做的瓦楞帽,帽頂上飾有珠寶,這在《朝元圖》中處處可見。壁畫中的眾神祗頭戴各種瓦楞帽,表情嚴肅。

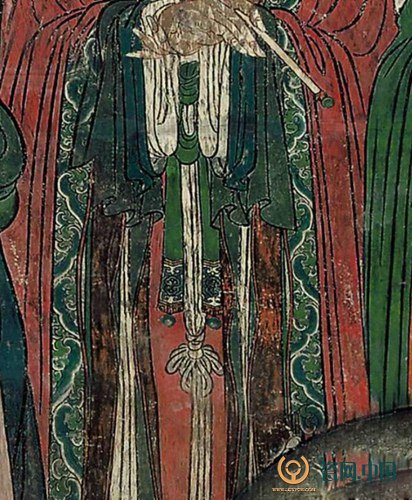

元代貴族婦女都戴顧姑冠(“顧姑”亦作“姑姑”、“故故”等),穿的衣服都是衣身寬大、袖身肥闊,其長曳地。她們走路時,衣服要有兩個女奴扶拽。其衣服多用織錦絲絨或毛織品制作,常見的有紅、黃、綠、胭脂紅、雞冠紫、泥金等色。漢人稱這種寬大的袍子為“大衣”或“團衫”。

元代平民百姓多用頭巾裹頭,沒有固定的樣式。三清殿壁畫中有兩位侍女都用頭巾裹頭,符合元代的民間風俗。其實,這一風俗影響至今,現在芮城、永濟一帶鄉下老太太都有出門包頭巾的習慣。