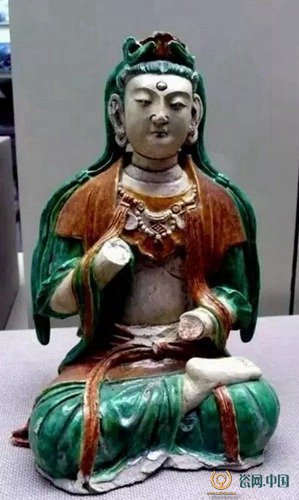

龍泉務窯三彩菩薩像 遼 (916-1125年)北京龍泉務窯遺址出土

遼、金、元三朝是北京發展史上的重要轉承期,其政治地位由隋唐時期統一政權下的一級地方行政區劃依次上升為封建割據政權下的陪都——遼南京、獨立政權中的正式都城——金中都,最終成為整個封建帝國的中心——元大都。這種政治形勢的轉變同時也推動、促進了北京地區社會文化的大發展,開始逐步上升為全國性的文化中心。遼、金、元三朝,均為我國北方少數民族統治者建立的封建政權,出于統治需要和宗教需求,他們對佛教采取了積極扶植的政策,從而使佛教信仰廣泛地深入到社會各個階層之中,可以說上到皇室貴戚,下至士庶百姓,信徒遍布,奠定了深厚的社會基礎。佛教信仰的深入和勢力的壯大,伴隨而來的是佛教文化的全面興盛。“城邑繁富之地,山林爽塏之所,鮮不建于塔廟,興于佛像”,可見,興造佛像是當時頗為重要的一項佛教事業,在社會中具有相當的普遍意義,并呈現出一派繁榮的景象。

龍泉務窯三彩菩薩像 遼 北京門頭溝區博物館藏

陶瓷類佛像最早可以追溯到東漢、吳晉時期墓葬中出土的錢樹底座和魂瓶(谷倉罐)上的貼塑,而這種佛像尚未獨立發展,嚴格地講只能算作明器上的附屬裝飾品,在很大程度上還只是局限于喪葬習俗的范疇之中。宋、遼時期,銅資源嚴重匱乏,隨著與官方統治者和僧侶集團主導的各類大型佛教造像漸趨衰落,陶瓷類佛像憑借著體積小型化、材料適宜于制作各種形態、成品所特有的質地、色澤等方面的藝術美感以及便于大量生產等優勢,開始作為單獨的佛教造像藝術門類,開辟出一個自身獨立發展的空間。全國各地的很多窯場都可以燒造出類型豐富、釉色各異的陶瓷類佛像,并流通南北。這一時期陶瓷類佛像的興起,已超出了單純的宗教領域,而是更多地與民間的信仰、藝術、商品流通等聯系在一起。它可以根據人們的不同要求,及時、便捷地進入到家庭、寺廟、墓葬等不同的空間之中,從而產生了更為充分地精神慰籍和愉悅,進而增強對佛教的神圣感和神秘感。

龍泉務窯三彩菩薩像 遼 北京龍泉務窯遺址出土

一、遼代陶瓷佛像

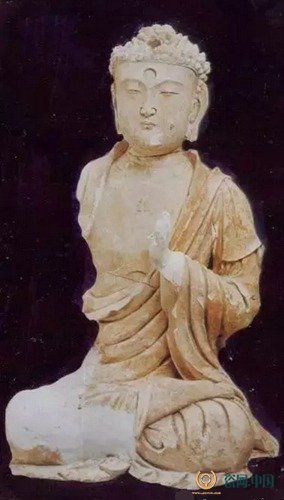

位于門頭溝區的龍泉務窯是遼境內僅次于缸瓦窯的第二大窯場,也是目前北京地區考古發掘最為充分、文化面貌最為清楚的窯址。龍泉務窯以燒制遼代白瓷、三彩器為主,其產品至少在遼南京范圍內廣泛流通。在遺址中發現了幾尊陶瓷造像。琉璃釉三彩菩薩像(圖1)一尊,通高32厘米,菩薩頭戴花蔓冠,大耳下垂,面容慈祥,雙目微張平視前方,眉間有毫,隆鼻,寶繒飄曳,頸飾瓔珞,袒露胸腹,下身著大裙,結跏趺坐,左小臂側前平伸,右小臂上舉,兩手均從腕部殘斷。該菩薩像以施綠釉、黃釉為主。另一尊也為三彩菩薩像,通高51厘米,菩薩頭梳發髻,面部殘缺,外穿雙肩式袈裟,內著僧支,胸前佩戴瓔珞,下著大裙,結跏趺坐,右小臂上舉,手微握,左小臂側平伸,手微曲。這兩尊菩薩像胎質白細而堅實,釉色明亮光潤,造型生動,是遼代三彩器物中的精品。還發現彩繪佛像(圖2)一尊,通高79厘米,卷發螺髻,雙耳下垂,面部豐滿,神態莊嚴,雙目微啟下視,身著偏衫式袈裟,上面涂朱紅色。前胸袒露,左手施說法印,略有殘缺,右臂殘斷。結跏趺坐,下面為蓮花寶座。蓮花座分為上下兩部分,上部為四重蓮瓣,下部為八角形,分三層呈臺階狀向上內收,最低層邊緣飾一周覆蓮紋,其余兩層邊緣飾連珠紋。此外,還有白瓷佛像一尊,下半部殘缺,坐姿,面容不清,雙耳下垂,身穿袈裟,衣紋褶皺流暢自然,素背光。白胎致密,釉色白中閃青,殘高4.5厘米。

以上的幾件遼代佛像的造型特點為,肉髻較平緩,在螺發與肉髻之間嵌有一髻珠,符合于唐末五代以來佛像的發展趨勢。面相肥瘦適中,方中帶圓,坐像的上半身偏長,胸部寬厚,給人以莊嚴雄壯之感,則表現出一定的北方游牧民族的氣質。蓮座為束腰大仰蓮式,蓮瓣飽滿舒展,蓮座的下部為三層臺階式,是宋遼時期最為流行和常見的樣式。

二、金代陶瓷佛像

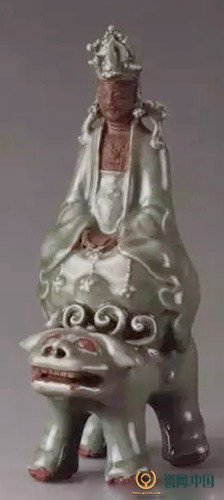

在豐臺區瓦窯村的一座金代磚塔塔基中,出土了大量隨葬器物,包括影青加彩荷葉蓋罐、龍泉窯菊瓣缽、龜鶴銅燈臺、銅壺、銅鼎等。此外,還有一件青白釉觀音像(圖3),為跏趺端坐式,頭頂罩有連衣風帽,覆蓋全身,衣裳邊緣施影青色釉。高發髻,上戴寶珠冠,正中有一尊小化佛。觀音面部方中帶圓,雙目微張,眉間刺白毫,直鼻小口,面容豐腴,神態慈祥。前胸袒露,佩戴有瓔珞,瓔珞上飾朱彩、貼金。造型莊重,制作精細。這件青白釉觀音像的制作技藝和形象與上海博物館藏的南宋青白瓷觀音像、浙江衢州市南宋史繩祖夫婦合葬墓中出土的瓷塑觀音像風格頗為相近,表現出景德鎮窯青白釉瓷器的特點。

三、元代陶瓷佛像

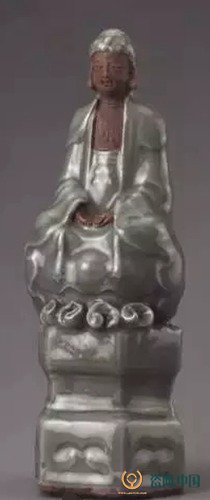

在昌平區發現了兩件龍泉窯青釉佛教造像。一件為釋迦牟尼佛坐像(圖4),其頭頂為螺形高肉髻,雙耳碩大下垂,面部為近似圓形,神態祥和寧靜。上身披雙領下垂式袈裟,前胸袒露,上有“卍”字紋裝飾,下身著僧裙,雙手結禪定印。佛結跏趺端坐于蓮花寶座之上,寶座的邊緣為卷曲的蓮瓣。蓮花座下承以束腰六邊形基座,上層印各種花卉紋,束腰部分為卷草紋,下層飾垂云紋。胎體堅實,施釉厚重。佛像的面部、前胸和雙手未施釉,即用瓷胎的赭褐色表現出肌膚的顏色。通高25.4厘米。另一件是騎觀音菩薩像(圖5),頭戴高聳的花冠,兩側下垂至雙肩。雙目微閉,口略張開,面容寧靜嚴肅,身披袈裟,前胸袒露,佩戴瓔珞。下身穿著紗裙,紗裙的上緣為花邊形,下面有三條珠連瓔珞垂帶。雙手結禪定印。觀音菩薩像結跏趺端坐于蓮花寶座之上,蓮瓣卷曲。蓮花座之下為一站立的,頭向上仰起,雙耳耷垂,二目圓睜,方口大張,露出齒舌,四足外撇,粗壯有力。胎體堅實,施釉濃厚,菩薩的面部、前胸、雙手和的雙目、舌齒、足底部未施釉,呈赭褐色。

景德鎮窯青白釉觀音菩薩像(圖6)一件,出土于西城區的定阜大街。菩薩頭戴寶冠,正中為一盛開的蓮花,前額露出細密整齊的發絲,雙耳下垂。面部豐滿,似帶笑容,雙目微睜,眉間有毫,高直鼻。上身穿袈裟,前胸袒露,下身著長裙,胸前和衣裙上飾連珠瓔珞。左臂下垂放于身側,左手半掩于衣袖內。左腿彎曲下垂,腳踏地面,右腿支起,右臂放于右膝上,右手腕上戴釧。造型整體端莊大方,并通過繁縟的裝飾襯托出菩薩的雍容華貴。胎質潔白細膩,通體施釉,釉色白中泛青,制作精細,體現出景德鎮窯高超的瓷塑水平。這件佛像的造型、裝飾與江西高安宋代墓葬、山東茌平元代窖藏中出土的瓷塑觀音像非常接近,在北京毛家灣瓷片坑中也有相似的殘片出土,應是宋、元時期觀音像的流行樣式。