作為南朝和北朝之間聯系的紐帶和山東地區的政治文化中心,青州成為高僧云集之地,今天在青州市南的云門山和駝山上還保留著幾處六到七世紀始鑿的佛教石窟,與這些石窟同時建造的,還有大量的寺院廟宇以及廟宇中供奉著的佛像和菩薩像,這其中最為著名的就是龍興寺。根據龍興寺遺址出土石碑的記載,龍興寺最早稱南陽寺,是青州的主持寺院,管理北到廣饒,南至臨朐的廣大地區上所有的寺院。龍興寺始建于北魏時期,是一處延續千余年的著名佛教寺院。龍興寺的具體建造年代不詳,清光緒《益都縣圖志》龍興寺條:“龍興寺,在(青州)府城西北隅。宋代以來,代為名剎。明洪武拓地建齊藩,而寺址遂淹。”龍興寺在公元500年前后就已是遠近聞名的大寺院,此后香火繁盛長達800多年。但公元1300年前后,龍興寺卻奇怪地消失了。由此可見,龍興寺從始建到荒廢,應有近千年的歷史。

佛教造像絕大多數完成于公元五到六世紀,也就是中國歷史上最動蕩的南北朝時期。

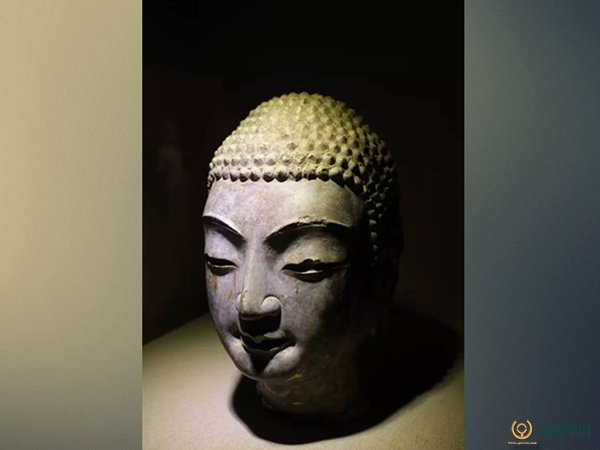

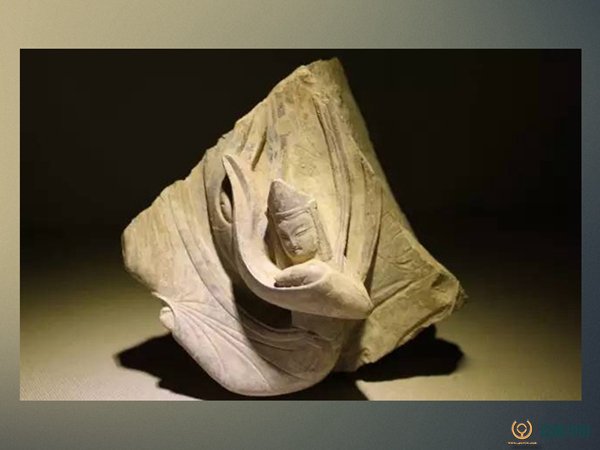

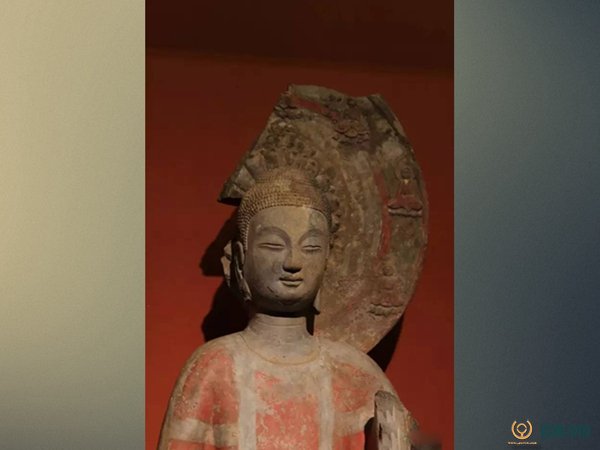

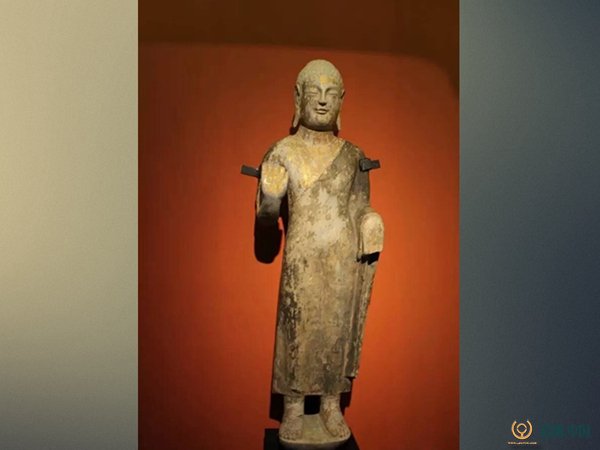

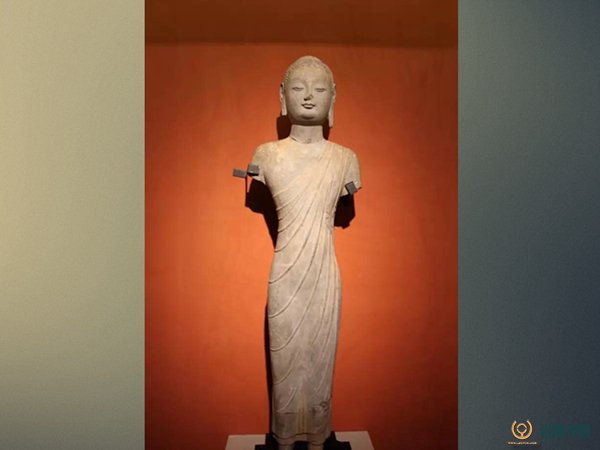

自佛教從遙遠的印度傳入中國后,中國人開始了制造佛像的歷史。中國早期的佛教造像制作先后受到中亞和印度的影響。青州佛教造像中年代最早的是北魏晚期的作品,數量不多,其中絕大多數是帶有背屏的造像,佛像大多身材單薄、肩部低垂,是典型的中國漢人的體態。佛像面部的顴骨微微突出,這是中國傳統文化中智者的形象,這樣的造像風格被稱為秀骨清像。不僅如此,從印度遠道而來的佛只是到了中國后才穿起寬衣大袖褒衣博帶的長衫。佛像上的漢化風格是當時北方草原民族建立的王朝普遍漢化傾向的一個縮影。

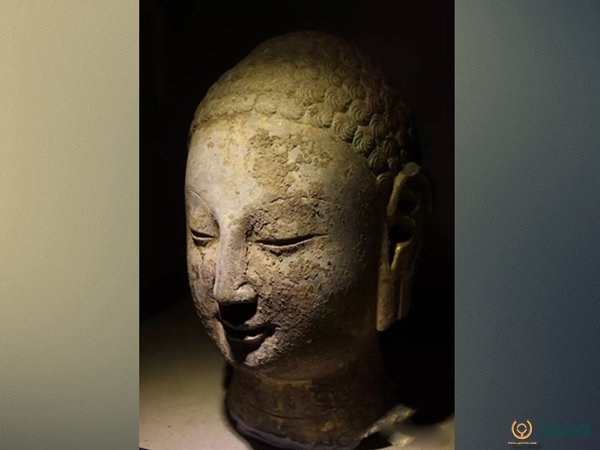

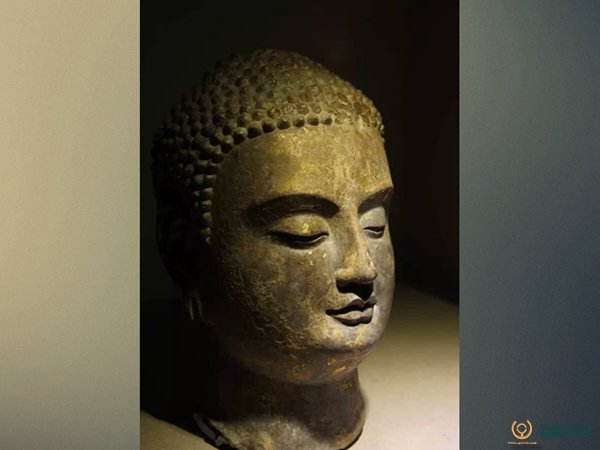

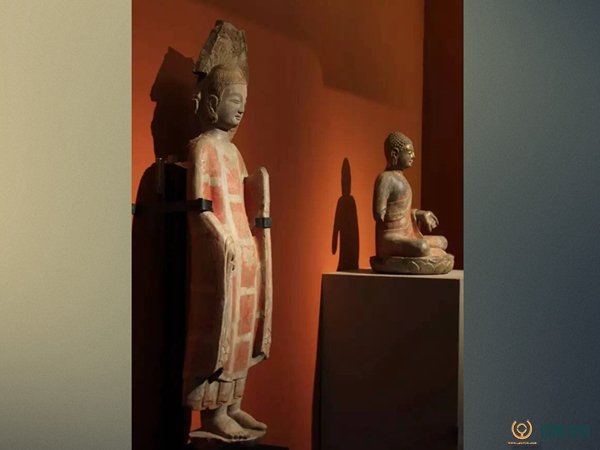

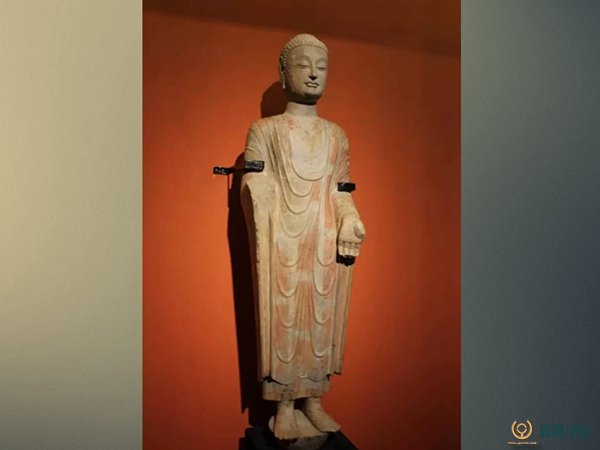

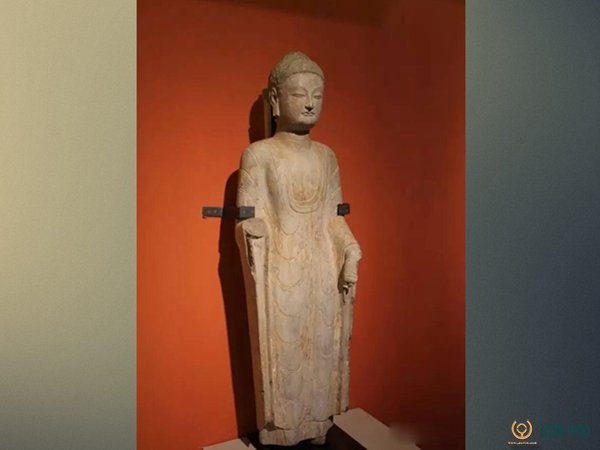

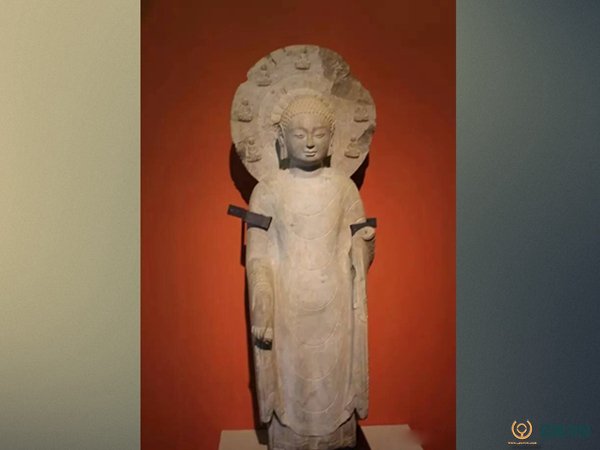

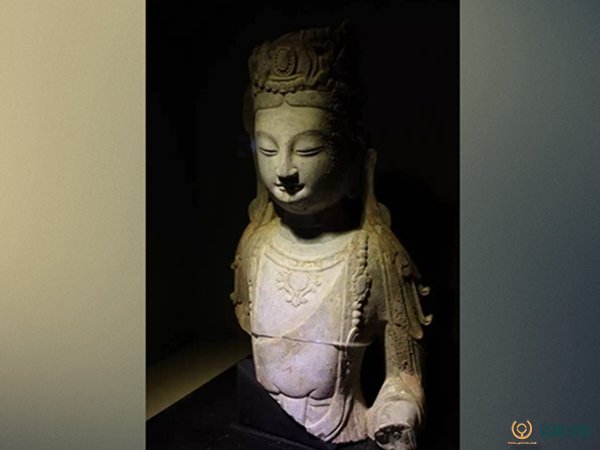

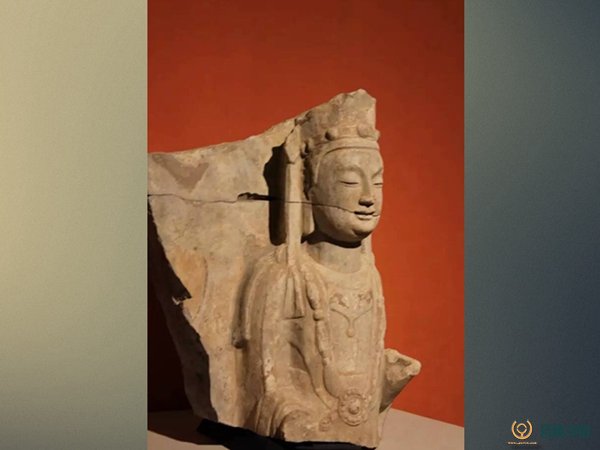

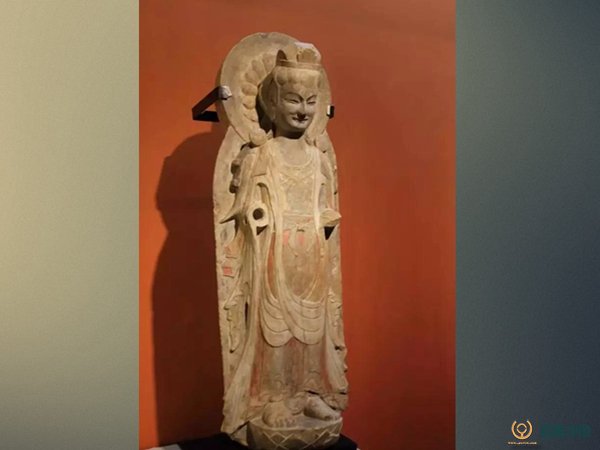

戰亂與分裂沒有阻斷南北朝時期文化的交流,控制北方政權的草原民族開始向南方王朝的漢族文化學習,大規模的漢化運動在北魏孝文帝時期最為活躍。青州自古就地處南北交通的要道,歷史上一度從屬南朝,南北文化長期在這里交匯,在佛教造像上自然響應并且主導了造像的漢化風格。接近漢人的體態和中國傳統樣式的長衫,這種瀟灑清秀的風格一直延續到公元六世紀上半葉的東魏時期。但當我們把目光投向公元六世紀中期以后北齊時期的佛教造像時,第一個強烈的感覺就是,秀骨清像的造像特征完全被新的造像風格所取代。背屏式的浮雕造像幾乎消失,而單體的圓雕造像,面部大多豐滿圓潤,和北魏造像厚重的服飾風格相比,北齊造像表現出了完全不同的審美情趣。所有造像的服飾都輕薄貼體,顯露出健康優美的身段,早期從印度傳入的藝術風格再次成為主流。

在青州地區出土的北齊時代的石刻拓片上,可以清晰地看出,當時胡人已經廣泛地進入到青州進行經濟和文化活動,與異域的交流也體現在同時期的佛教造像上。一些造像身上用淺浮雕或者彩繪的形式,清晰地勾畫出了胡人的形象。另一些佛像,或是采用凸棱的方式刻出衣紋,好像打濕的衣衫緊貼身體,或是身上沒有任何皺褶,肌膚的輪廓充分顯現著人體的優美,在北方中原一帶的同期作品中,這種造像的樣式極為罕見,他們很可能就是史書文獻中記載過的“曹衣出水”的樣式。

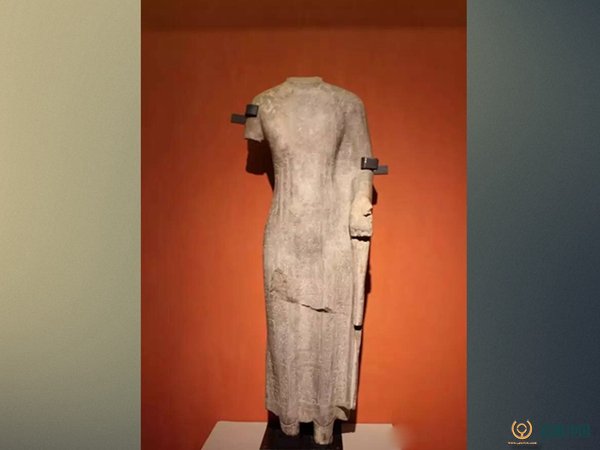

青州出土的北朝造像在風格上分為兩大類,第一部分從北魏到東魏的造像,基本上延續了北魏改制以來流行的具有南方風范的“秀骨清像”風格,這一類造像在北方各地有大量出土;第二部分是北齊造像,多為尺寸較大的單體像,面容飽滿,衣紋刻劃簡練,注意身體曲線的變化,表情慈悲溫和,精神內涵深刻,極具宗教氣息。這種稱得上經典的樣式不像是地域風格,幾乎從未見過。龍興寺窖藏雕像樣式不但影響區域小,而且也不見現存或早、或晚、或同時期的造像中。在古代,制作造像的同時大都還會再制造一個底座,在底座上刻印上有關這座造像制造的信息。但在青州龍興寺出土的這批佛像中,卻幾乎找不到一件刻印著題記的底座。而佛像底座也沒有在繼續的挖掘中出現。

然而,“曹衣出水”的樣式為什么會從萬里以外的西域傳播到青州,因為在青州以外的地區同一類型的造像并沒有被發現。它們會是沿著絲綢之路一路而來,或是像很多史學家推測的那樣,是從越南地區進入中國南方,又從南方沿水路進入青州?有關學者做了各種各樣的分析和推斷。

青州龍興寺窖藏佛造像藝術