現在人們提到少數民族,往往想到的就是能歌善舞,而提到漢民族則一副正兒八經的樣子。如果有人就此認為咱們素來老成持重,有禮有節那就錯了。正所謂能高調而不高調,才是低調。如果根本就放肆不起來,還說什么禮稱什么節呢?有大嘴巴直言漢族的舞蹈細胞在五十六個兄弟中最少,言外之意,世界舞林有咱們墊著底,小伙伴們都很放心。當然,近年來國內各種媒體、節目,為選出中國最能唱歌、跳舞的人操碎了心。這著實讓大媽們狂歡了一回,不過,也沒怎么改變咱家沉“悶”的形象。盡管在2000多年前,我們的老祖先,曾經一邊手舞之足蹈之地嗨瘋,一邊贏得了禮儀之邦的美譽。

漢人善歌樂舞,先秦之前就基因旺盛,否則不會有《詩經》。在那個時期,禮與樂是和諧共存的關系,否則社會動蕩,政治重新洗牌。春秋五霸,戰國七雄,你來我往打了好幾百年,及至暴秦一統天下,漢承秦制,大家才總算消停下來。這以后的五百年,不管是大風起兮,還是歌舞升平,一個令天驕折翼,匈奴西遁的好漢時代來臨了。而此時此地,此國此人,豈會無舞?舞之又豈可無禮?

源于祭禮的長袖折腰舞

鄭州市黃淮藝術博物館收藏有一組精美的西漢彩繪長袖折腰陶舞俑,該組俑與大衛杜威現藏于紐約的擊鼓俑為同一套組合。長袖折腰舞源于戰國時期的楚國,曾風靡兩漢,直至魏晉。漢雖承秦制,但在文化上卻帶有濃重的楚風。

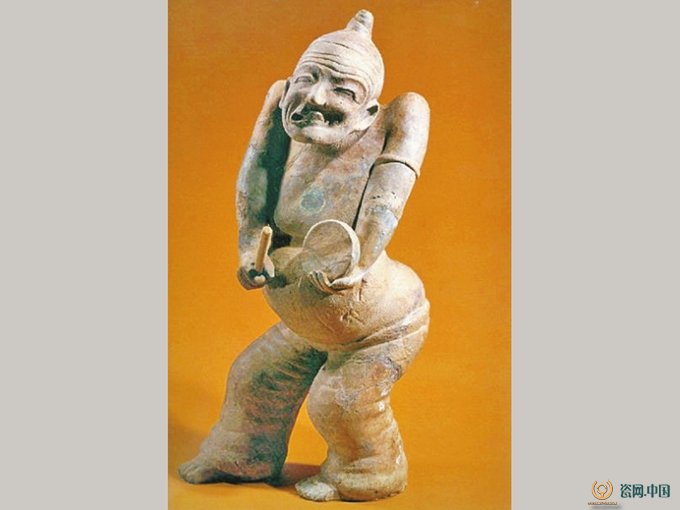

大衛杜威現藏于紐約的擊鼓俑

這組折腰舞俑,體表敷施彩繪,色彩鮮明,艷麗生動。四俑頭頂發飾中分,腦后束髻,身著右衽曳地長袍。從舞姿上看,有兩俑跽坐,低首俯身,雙手伏地,做揖禮狀;又兩俑,一腿前屈,起一臂垂長袖,雙目直視,恰似起舞前施禮動作的凝固,輕盈舒緩,典雅含蓄。此組舞俑如果結合大衛杜威的擊鼓俑來一起分析,應該就是西漢時期楚“鼓舞”的再現。楚“鼓舞”在漢時為宮廷沿用,是以鼓為伴奏器祭祀娛神的舞蹈,女巫伴著鼓點翩翩而舞,伴以歌唱。黃淮藝術博物館這組舞俑,坐俑為歌者,站俑為舞者,彌足珍貴。

鄭州市黃淮藝術博物館藏西漢長袖折腰“鼓舞”陶俑

漢代的長袖折腰舞不僅流傳的時間長,而且流傳的范圍廣,陜西、河南、山東、江浙等地都有陶質的折腰舞俑發現。盡管這些舞俑大多數與“鼓舞”無關,且失去了祭祀娛神的意義,但形式上還保留了祭禮的風格。

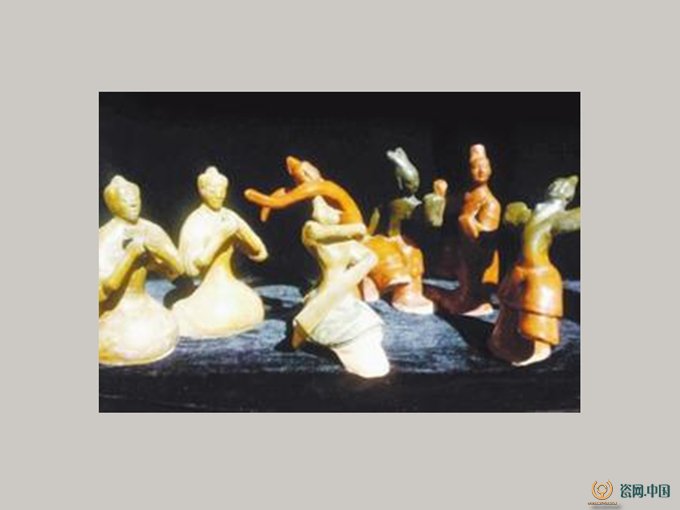

以舞相屬的交際禮

楚風浪漫不羈,楚舞個性張揚,如果無禮規范,恐怕又要禮崩樂壞。特別是在戰漢時期,咱們的老祖宗好跳交際舞,酒席聚宴之間,動不動就以舞相屬,這在漢畫像磚和一些陶俑中多有表現。以舞相屬實際上就是以舞相邀、相敬。我舞完了,請你接著舞,然后,我既可以落座觀舞,也可和你一同舞。如此歡快奔放的派對(party),卻有著很嚴格的禮儀規范,違犯了,什么都有可能發生。不過,還是有許多漢子認為:規矩定來就是讓違犯的。平日不好表達的想法,正好靠違規來釋放。

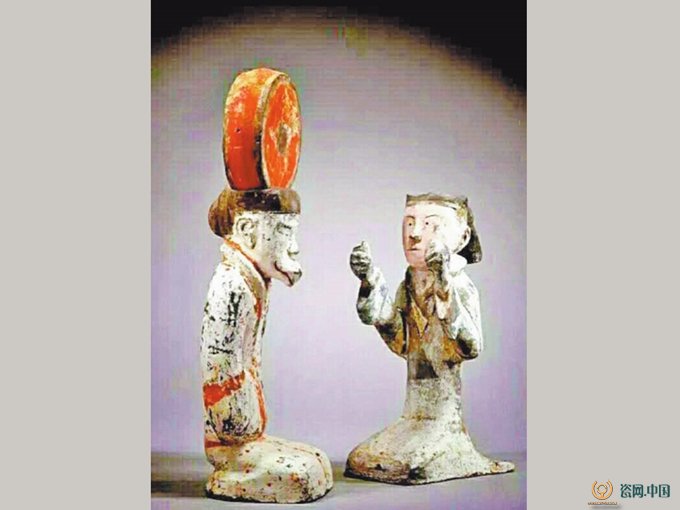

漢代俳優陶俑

三國時期,陶謙在其父密友張磐手下為官,然而自視很高的陶謙老覺得委屈。一次,張磐設宴請陶謙,并于席間起舞來屬他,陶謙勉為其舞。舞到該轉身時,陶謙卻不轉身,張磐問他為什么,謙曰:“不可轉,轉則勝人。”古人把升官視作“日轉千階”,陶謙此語,言外之意:我若一轉,就不再屈居于你之下了。張磐甚為惱怒,陶謙后來不得不棄官出走。這樣因屬舞不敬,反目成仇的例子很多。

濟源出土的漢代以舞相屬宴樂釉陶俑

當然,也有走狗屎運的。漢景帝一次宴請諸王,長沙定王在屬舞之時,縮手縮腳。景帝問他何以如此?對曰:“臣國小地狹,不足回旋。”景帝大笑,賜武陵、零陵、桂陽等地給他。長沙定王故意失禮,竟巧妙地拓展了不小的國土。

俳優歌舞禮大義

漢陶塑之中,有大量的俳優諧戲形象。追究起源,總還與原始巫儀相關,但是到了東周,已經成為民俗娛樂的一部分,得到上至王室下至黎民百姓的一致喜愛。漢代的俳優往往還起著諷諫時政,教化百姓,尊禮宣道,伸張大義的作用。據司馬遷《滑稽列傳》記載,楚莊王的愛馬死了,莊王想厚葬它。伶人優孟知道后就跑到宮殿大哭,莊王很吃驚,問他為什么哭得這么厲害。優孟說:“寶馬是大王心愛之物,我建議用君王的規格來安葬它。這樣諸侯都會知道大王把人看得很低賤,把馬看得很貴重。”莊王因此醒悟,打消了厚葬愛馬的想法。類似這樣的故事,在《滑稽列傳》里記載的也很多。

漢以舞相屬彩繪陶俑

至宋以后,漢人突然就不嗨了,陶塑藝術中也很少出現樂舞自娛的形式。以舞相屬的習俗,除了在一些少數民族的聚舞中還有所體現外,基本絕跡。有人分析,這全拜禮教所賜——舞蹈自娛本應是一種自由、自信精神的體現,適當的禮規有助于和諧,然而,繁文瑣節過多之后,必然扼殺舞蹈的原始精神。如果說漢代舞蹈俑中體現的義禮形式仍是一種對野性的羈縻,是文明表現的話,那么后世禮教的強烈束縛,則徹底扼殺了一個偉大民族的激情。由此可見,即便是最好的教義,哪怕是真理,運用起來也要適度適中,也要給世界留下一片自由呼吸的天空。漢代之所以舞禮同興,正是適應了這種平衡的結果。(原標題:曾經,舞蹈的華夏——漢代舞蹈俑藝術中的禮儀)