在佛教極盛的北魏時期,洛陽宮城內(nèi)外竟有寺院1367所,其中處于宮城重要位置,與皇家洞窟龍門賓陽洞、皇甫公洞同時營建,孝明帝之母靈太后胡氏所創(chuàng)的永寧寺,毫無疑問代表了當時佛教的最高儀軌,永寧寺塔也成為佛教發(fā)展史上最神圣的浮屠。據(jù)古代文獻記載及近年來的考古發(fā)掘推斷,永寧寺位于宮城閶闔門南一里御道西,中有九層浮屠一所,架木為之,塔基百米見方,高一百三十米左右,浮屠四面,面有三戶六窗,中心為方形土木柱體,每層東、南、西三面開龕,北面可能是登塔樓梯,奇巧壯麗,極盡雕絢之能事,是當時世界上最偉大的建筑之一。而塔內(nèi)佛龕雕塑包括了佛教儀軌、佛傳故事、供養(yǎng)人禮佛隊列等成為永寧寺佛教精神最具體的體現(xiàn)。與同時期的石窟造像相比,同樣的題材內(nèi)容由于相對于堅硬的巖石,泥塑有更大空間的可塑性、及可修改性,加之參與皇家寺院營建的人為當時王公、重臣、文人藝術(shù)家,這就使得永寧寺雕塑成為佛教藝術(shù)最偉大的作品。永寧寺雕塑同時影響了稍后時期的敦煌、麥積山雕塑風格,毫無疑問代表了中國雕塑的最高水平。永寧寺遺存極少面世,又極少被提及,龍門博物館、洛陽博物館向世人公布永寧寺遺存,但愿能夠為中國佛教藝術(shù)、中國美術(shù)史稍稍補白。

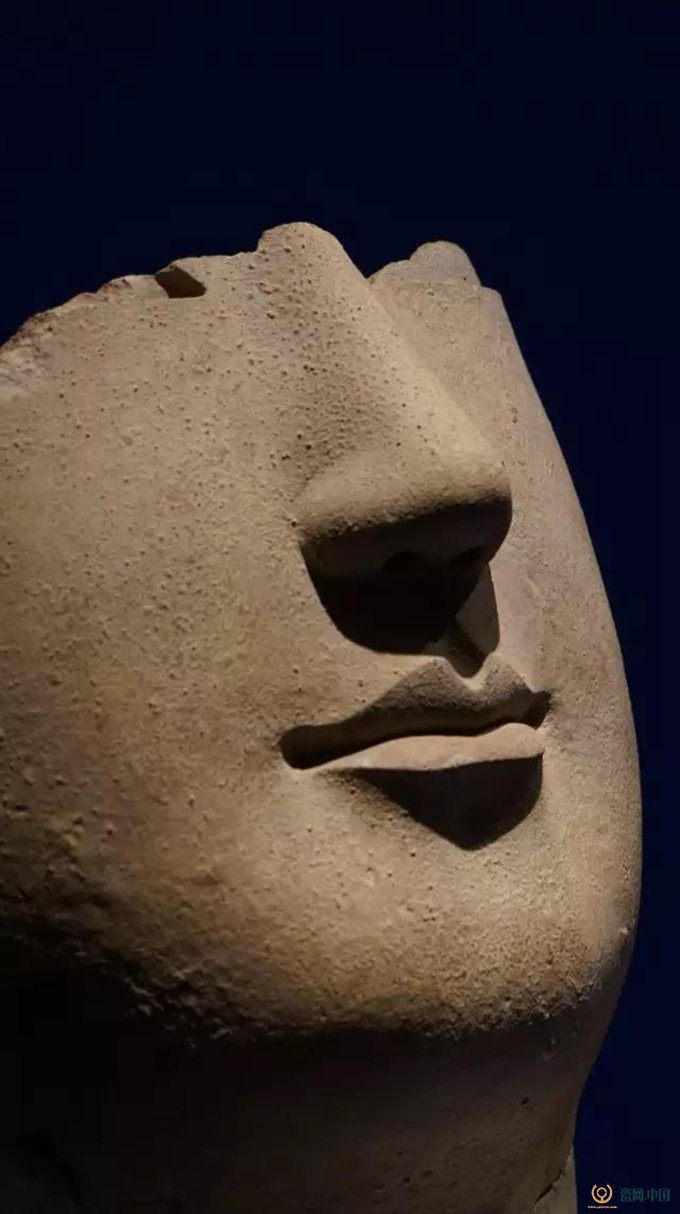

這種安然、祥和、從容淡定的氣度,足以震撼到心靈

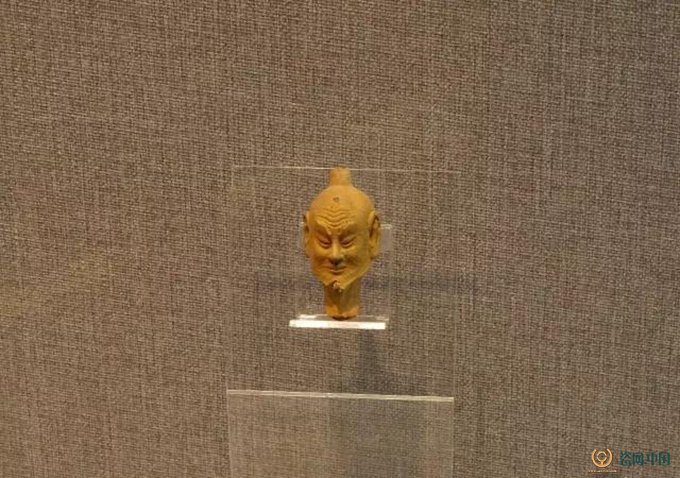

英俊瀟灑的武士

微胖的臉龐,眉宇間含蓄的微笑,神清氣爽

這件好似貴族的男俑年輕貌美,頭戴小冠,廣袖束腰、褶衣縛褲、裲襠鎧甲,均是當時胡人新潮服飾,漢地南人也鐘愛這種服飾,并在此基礎(chǔ)上加寬了衣袖,放大了褲腿,一改胡裝緊小形式。

塑像頭部與身體分別塑造,插入身體后以小貼片鏈接,面部胡須也有小貼片支撐,身體中也貫穿有鐵芯用以支撐。塑像背后被削平,可見當時是貼于墻面的,可能是帝后禮佛圖中的一員。

高古之韻,神性之美

整組殘件傳達出淡然、自信、從容、豁達的氣度,美到極致

這件殘佛手線條流暢、造像飽滿

殘件之精,可以想象整尊造像的恢宏氣勢

永寧寺雕塑如此精美,每一個殘件都堪比一出耐人尋味的戲劇,令人長久駐足、身心回味之余又浮想聯(lián)翩。

形殘氣足,安然祥和的氣度

蓮花殘件

發(fā)髻殘件

小體量,大氣度,刀筆流暢,飄逸靈動,堪稱不凡之作

每一個小渣兒都是讓達摩初祖驚詫的永寧寺塔上的細胞,多想擁有一小粒兒,放枕頭底下藏。

永寧寺塔,它應(yīng)該不僅是尺度巨大,形制空前,而是它的藝術(shù)性一定無與倫比的。不僅僅是塔內(nèi)有華麗的飾物,塔外也有巨大的雕塑,因為有些尺度的雕塑在塔里根本放不下,就像后世許多飾有許多雕塑的塔一樣,塔外表華麗的令人瞠目結(jié)舌,這個塔,小雕塑都無微不至,甚至一個小衣紋都無微不至,那么大的構(gòu)造一定更是驚人,它讓一個活了一百五十歲的、走遍天下無所不見的、以禪定為主修之禪宗傳人的、世界淡定第一人的達摩老祖驚嘆的連唱佛號好幾天,然后二話不說去嵩山面壁了十年,除了永寧寺塔的高大,絢麗的顏色,還有,肯定還有,就是這一定是一個超級藝術(shù)殿堂,讓我們再回顧一下《洛陽珈藍記》的原文記載吧:

“時有西域沙門菩提達摩者,波斯國胡人也。起自荒裔,來游中土。見金盤炫日,光照云表,寶鐸含風,響出天外;歌詠贊嘆,實是神功。自云:‘年一百五十歲,歷涉諸國,靡不周遍,而此寺精麗,閻浮所無也。極佛境界,亦未有此!‘口唱‘南無’,合掌連日。”

梵天東土 并蒂蓮華

故宮特展中展出的永寧寺遺存

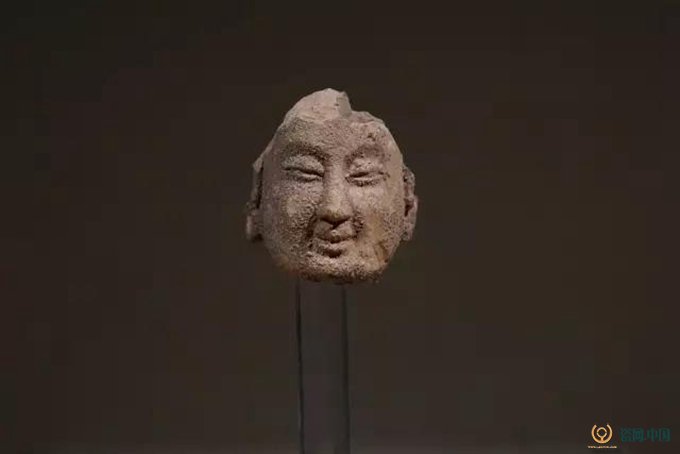

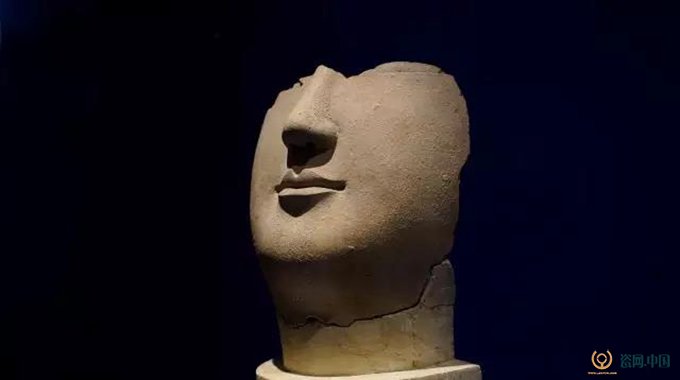

佛面 北魏熙平元年前后(516年前后) 高24.5 寬25 厚14cm 80年代洛陽市永寧寺塔遺址發(fā)掘

清雅秀美,溫和可親,既有佛陀超塵絕世的神秘感,又有溫和慈祥的親切感

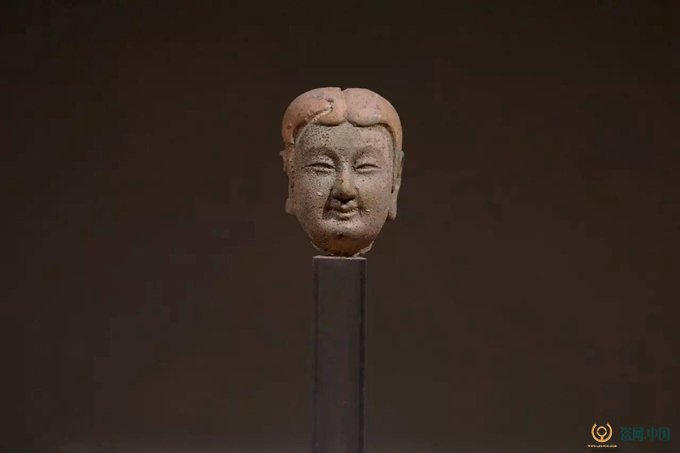

菩薩頭 北魏神龜至永熙年間(518-534)高27 寬14 厚9.5cm 80年代洛陽市永寧寺塔遺址發(fā)掘

人物像 北魏神龜至永熙年間(518-534)高22.7 寬12.1 厚7.8cm 80年代洛陽市永寧寺塔遺址發(fā)掘

人物像 北魏神龜至永熙年間(518-534)高13.8 寬7.9 厚12.1cm 80年代洛陽市永寧寺塔遺址發(fā)掘

《洛陽伽藍記》中關(guān)于永寧寺的描述

永寧寺,熙平元年靈太后胡氏所立也,在宮前閶闔門南一里御道西。

其寺東有太尉府,西對永康里,南界昭玄曹,北鄰御史臺。閶闔門前御道東有左衛(wèi)府,府南有司徒府。司徒府南有國子學,堂內(nèi)有孔丘像,顏淵問仁、子路問政在側(cè)。國子學南有宗正寺,寺南有太廟,廟南有護軍府,府南有衣冠里。御道西有右衛(wèi)府,府南有太尉府,府南有將作曹,曹南有九級府,府南有太社,社南有凌陰里,即四朝時藏冰處也。

中有九層浮圖一所,架木為之,舉高九十丈。上有金剎,復高十丈,合去地一千尺。去京師百里,已遙見之。初,掘基至黃泉下,得金像三十軀,太后以為信法之征,是以營建過度也。剎上有金寶瓶,容二十五斛。寶瓶下有承露金盤一十一重,周匝皆垂金鐸。復有鐵鎖四道,引剎向浮圖四角,鎖上亦有金鐸。鐸大小如一石甕子。浮圖有九級,角角皆懸金鐸,合上下有一百三十鐸。浮圖有四面,面有三戶六窗,并皆朱漆。扉上各有五行金鈴,合有五千四百枚。復有金環(huán)鋪首,殫土木之功,窮造形之巧,佛事精妙,不可思議。繡柱金鋪,駭人心目。至于高風永夜,寶鐸和鳴,鏗鏘之聲,聞及十馀里。

浮圖北有佛殿一所,形如太極殿。中有丈八金像一軀,中長金像十軀,繡珠像三軀,金織成像五軀,玉像二軀。作工奇巧,冠于當世。僧房樓觀,一千馀間,雕梁粉壁,青瑣綺疏,難得而言。栝柏椿松,扶疏檐雷,叢竹香草,布護階墀。

是以常景碑云:“須彌寶殿,兜率凈宮,莫尚于斯”也。外國所獻經(jīng)像,皆在此寺。寺院墻皆施短椽,以瓦覆之,若今宮墻也。四面各開一門。南門樓三重,通三閣道,去地二十丈,形制似今端門。圖以云氣,畫彩仙靈,列錢青瑣,赫奕華麗。拱門有四力士,四獅子,飾以金銀,加之珠玉,莊嚴煥炳,世所未聞。東西兩門亦皆如之,所可異者,唯樓兩重。北門一道,上不施屋,似烏頭門。其四門外,皆樹以青槐,亙以綠水,京邑行人,多庇其下。路斷飛塵,不由渰云之潤;清風送涼,豈藉合歡之發(fā)?

詔中書舍人常景為寺碑文。

景字永昌,河內(nèi)人也。敏學博通,知名海內(nèi)。太和十九年,為高祖所器,拔為律博士,刑法疑獄,多訪于景。正始初,詔刊律令,永作通式,敕景共治書侍御史高僧裕、羽林監(jiān)王元龜、尚書郎祖瑩、員外散騎侍郎李琰之等撰集其事。又詔太師彭城王勰、青州刺史劉芳入預其議。景討正科條,商榷古今,甚有倫序,見行于世,今律二十篇是也。又共芳造洛陽宮殿門閣之名,經(jīng)途里邑之號。出除長安令,時人比之潘岳。其后歷位中書舍人、黃門侍郎、秘書監(jiān)、幽州刺史、儀同三司。學徒以為榮焉。景人參近侍,出為侯牧,居室貧儉,事等農(nóng)家,唯有經(jīng)史,盈車滿架。所著文集數(shù)百馀篇,給事中封幃伯作序行于世。

裝飾畢功,明帝與太后共登之。視宮中如掌內(nèi),臨京師若家庭。以其目見宮中,禁人不聽升之。

街之嘗與河南尹胡孝世共登之,下臨云雨,信哉不虛!時有西域沙門菩提達摩者,波斯國胡人也。起自荒裔,來游中土。見金盤炫日,光照云表,寶鐸含風,響出天外;歌詠贊嘆,實是神功。自云:年一百五十歲,歷涉諸國,靡不周遍,而此寺精麗,閻浮所無也。極佛境界,亦未有此。口唱南無,合掌連日。

至孝昌二年中,大風發(fā)屋拔樹,剎上寶瓶,隨風而落,人地丈馀。復命工匠更鑄新瓶。

建義元年,太原王爾朱榮總士馬于此寺。

榮字天寶,北地秀容人也。世為第一領(lǐng)民酋長,博陵郡公。部落八千馀,家有馬數(shù)萬匹,富等天府。武泰元年二月中帝崩,無子,立臨洮王世子釗以紹大業(yè),年三歲,太后貪秉朝政,故以立之。榮謂并州刺史元天穆曰:“皇帝晏駕,春秋十九,海內(nèi)士庶,猶曰幼君。況今奉未言之兒,以臨天下,而望升平,其可得乎?吾世荷國恩,不能坐看成敗,今欲以鐵馬五千,赴哀山陵,兼問侍臣帝崩之由,君竟謂何如?”穆曰:“明公世跨并肆,雄才杰出,部落之民,控弦一萬。若能行廢立之事,伊霍復見于今日。”榮即共穆結(jié)異姓兄弟。穆年大,榮兄事之。榮為盟主,穆亦拜榮。于是密議長君諸王之中不知誰應(yīng)當璧。遂于晉陽,人各鑄像不成,唯長樂王子攸像光相具足,端嚴特妙。是以榮意在長樂。遣蒼頭王豐入洛,約以為主。長樂即許之,共克期契。榮三軍皓素,揚旌南出。太后聞榮舉兵,召王公議之。時胡氏專寵,皇宗怨望,人議者莫肯致言。惟黃門侍郎徐紇曰:“爾朱榮馬邑小胡,人才凡鄙,不度德量力,長戟指闕,所謂窮轍拒輪,積薪候燎!今宿衛(wèi)文武,足得一戰(zhàn),但守河橋,觀其意趣;榮懸軍千里,兵老師弊,以逸待勞,破之必矣。”后然紇言,即遣都督李神軌、鄭季明等,領(lǐng)眾五千,鎮(zhèn)河橋。四月十一日,榮過河內(nèi),至高頭驛。長樂王從雷陂北渡,赴榮軍所。神軌、季明等見長樂王往,遂開門降。十二日,榮軍于芒山之北,河陰之野。十三日召百官赴駕,至者盡誅之,王公卿士及諸朝臣死者二千馀人。十四日車駕人城,大赦天下,改號為建義元年,是謂莊帝。于時新經(jīng)大兵,人物殲盡,流進之徒,驚駭未出。莊帝肇升太極,解網(wǎng)垂仁,唯散騎常侍山偉一人拜恩南闕。加榮使持節(jié)中外諸軍事大將軍,開府北道大行臺、都督十州諸軍事大將軍、領(lǐng)左右、太原王。其天穆為侍中、太尉公、世襲并州刺史、上黨王。起家為公卿牧守者,不可勝數(shù)。二十日洛中草草,猶自不安。死生相怨,人懷異慮。貴室豪家,棄宅競竄;貧夫賤士,襁負爭逃。于是出詔,濫死者,普加褒贈。三品以上,贈三公。五品以上,贈令仆。七品以上,贈州牧。白民贈郡鎮(zhèn)。于是稍安。帝納榮女為皇后。進榮為柱國大將軍,錄尚書事,馀官如故。進天穆為大將軍,馀官皆如故。

永安二年五月,北海王元顥復人洛,在此寺聚兵。

顥,莊帝從兄也。孝昌末鎮(zhèn)汲郡。聞爾朱榮入洛陽,遂南奔蕭衍。是年人洛,莊帝北巡。顥登皇帝位,改年曰建武元年。顥與莊帝書曰:“大道既隱,天下匪公。禍福不追,與能義絕。朕猶庶幾五帝,無取六軍。正以糠粃萬乘,錙銖大寶,非貪皇帝之尊,豈圖六合之富?直以爾朱榮往歲人洛,順而勤王,終為魏賊。逆刃加于君親,鋒鏑肆于卿宰。元氏少長,殆欲無遺。已有陳恒盜齊之心,非無六卿分晉之計。但以四海橫流,欲篡未可;暫樹君臣,假相拜置。害卿兄弟,獨夫介立。遵養(yǎng)待時,臣節(jié)詎久?朕睹此心寒,遠投江表,泣請梁朝,誓在復恥。風行建業(yè),電赴三川,正欲問罪于爾朱,出卿于桎梏;恤深怨于骨肉,解蒼生于倒懸。謂卿明眸擊節(jié),躬來見我,共敘哀辛,同討兇羯。不意駕人成皋,便爾北渡。雖迫于兇手,勢不自由;或貳生素懷,棄劍猜我。聞之永嘆,撫衿而失。何者?朕之于卿,兄弟非遠。連枝分葉,興滅相依。假有內(nèi)鬩,外猶御侮,況我與卿,睦厚偏篤,其于急難,棄親即仇,義將焉據(jù)也?且爾朱榮不臣之跡,暴于旁午,謀魏社稷,愚智同見。卿乃明白疑于必然,托命豺狼,委身虎口,棄親助賊,兄弟尋戈。假獲民地,本是榮物;若克城邑,絕非卿有。徒危宗國,以廣寇仇。快賊莽之心,假卞莊之利。有識之士,咸為慚之。今家國隆替,在卿與我,若天道助順,誓茲義舉,則皇魏宗社,與運無窮。倘天不厭亂,胡羯未殄,鴟鳴狼噬,薦食河北,在榮為福,于卿為禍,豈伊異人?尺書通意,卿宜三復。義利是圖,富貴可保,徇人非慮,絕不食言,自相魚肉。善擇元吉,勿貽后悔。”此黃門郎祖瑩之詞也。時帝在長子城,太原王、上黨王來赴急難。六月,帝圍河內(nèi),太守元桃湯、車騎將軍宗正珍孫等為顥守,攻之弗克。時暑炎赫,將士疲勞,太原王欲使帝幸晉陽,至秋更舉大義,未決。召劉助筮之,助曰:“必克。”于是至明盡力攻之,如其言。桃湯、珍孫并斬首,以殉三軍。顥聞河內(nèi)不守,親率百僚出鎮(zhèn)河橋,特遷侍中安豐王延明往守硤石。七月,帝至河陽,與顥隔河相望。太原王命車騎將軍爾朱兆潛師渡河,破延明于硤石。顥聞延明敗,亦散走。所將江淮子弟五千人,莫不解甲相泣,握手成別。顥與數(shù)十騎欲奔蕭衍,至長社,為社民斬其首,傳送京師。二十日,帝還洛陽,進太原王天柱大將軍,馀官亦如故;進上黨王太宰,馀官亦如故。

永安三年,逆賊爾朱兆囚莊帝于寺。

時太原王位極心驕,功高意侈,與奪任情,臧否肆意。帝怒謂左右曰:“朕寧作高貴鄉(xiāng)公死,不作漢獻帝生。”九月二十五日,詐言產(chǎn)太子,榮、穆并入朝,莊帝手刃榮于明光殿,穆為伏兵魯暹所殺,榮世子部落大人亦死焉。榮部下車騎將軍爾朱陽都等二十人隨人東華門,亦為伏兵所殺。唯右仆射爾朱世隆素在家,聞榮死,總榮部曲,燒西陽門,奔河橋。至十月一日,隆與榮妻北鄉(xiāng)郡長公主至芒山馮王寺為榮追福薦齋。即遣爾朱侯討伐、爾朱那律歸等領(lǐng)胡騎一千,皆白服來至郭下,索太原王尸喪。帝升大夏門望之,遣主書牛法尚謂歸等曰:“太原王立功不終,陰圖釁逆,王法無親,已依正刑,罪止榮身,馀皆不問。卿等何為不降?官爵如故。”歸曰:“臣從太原王來朝陛下,何忽今日枉致無理?臣欲還晉陽,不忍空去,愿得太原王尸喪,生死無恨。”發(fā)言雨淚,哀不自勝。群胡慟哭,聲振京師。帝聞之,亦為傷懷。遣侍中朱元龍赍鐵券與世隆,待之不死,官位如故。世隆謂元龍曰:“太原王功格天地,道濟生民,赤心奉國,神明所知。長樂不顧信誓,枉害忠良,今日兩行鐵字,何足可信?吾為太原王報仇,終不歸降!”元龍見世隆呼帝為長樂,知其不款,且以言帝。帝即出庫物置城西門外,募敢死之士,以討世隆,一日即得萬人。與歸等戰(zhàn)于郭外,兇勢不摧。歸等屢涉戎場,便利擊刺;京師士眾未習軍旅,雖皆義勇,力不從心。三日頻戰(zhàn),而游魂不息。帝更募人斷河橋。有漢中人李苗為水軍,從上流放火燒橋。世隆見橋被焚,遂大剽生民,北上太行。帝遣侍中源子恭、黃門郎楊寬,領(lǐng)步騎三萬,鎮(zhèn)河內(nèi)。世隆至高都,立太原太守長廣王嘩為主,改號曰建明元年。爾朱氏自封為王者八人。長廣王都晉陽,遣潁川王爾朱兆舉兵向京師。子恭軍失利。兆自雷陂涉渡,擒莊帝于式乾殿。帝初以黃河奔急,謂兆未得猝濟,不意兆不由舟楫,憑流而渡。是日水淺,不及馬腹,故及此難。書契所記,未之有也。街之曰:“昔光武受命,冰橋凝于滹水;昭烈中起,的盧踴于泥溝;皆理合于天,神祗所福,故能功濟宇宙,大庇生民。若兆者,蜂目豺聲,行窮梟獍,阻兵安忍,賊害君親,皇靈有知,鑒其兇德!反使孟津由膝,贊其逆心。《易》稱天道禍淫,鬼神福謙,以此驗之,信為虛說。”時兆營軍尚書省,建天子金鼓,庭設(shè)漏刻,嬪御妃主,皆擁之于幕。鎖帝于寺門樓上。時十二月,帝患寒,隨兆乞頭巾,兆不與,遂囚帝送晉陽,縊于三級寺。帝臨崩禮佛,愿不為國王。又作五言曰:“權(quán)去生道促,憂來死路長。懷恨出國門,含悲入鬼鄉(xiāng)。隧門一時閉,幽庭豈復光?思鳥吟青松,哀風吹白楊。昔來聞死苦,何言身自當。”至太昌元年冬,始迎梓宮赴京師,葬帝靖陵。所作五言詩即為挽歌詞。朝野聞之,莫不悲慟,百姓觀者,悉皆掩涕而已。

永熙三年二月,浮圖為火所燒。帝登凌云臺望火,遣南陽王寶炬、錄尚書事長孫稚將羽林一千救赴火所,莫不悲惜,垂淚而去。火初從第八級中平旦大發(fā),當時雷雨晦冥,雜下霰雪,百姓道俗,咸來觀火,悲哀之聲,振動京邑。時有三比丘,赴火而死。火經(jīng)三月不滅。有火人地尋柱,周年猶有煙氣。

其年五月中,有人從東萊郡來云:“見浮圖于海中,光明照耀,儼然如新,海上之民,咸皆見之。俄然霧起,浮圖遂隱。”

至七月中,平陽王為侍中斛斯椿所挾,奔于長安。十月而京師遷鄴。

本文作者陳柯翰,《一畫》叢刊主編、獨立出版人、收藏家、平面設(shè)計師,曾于國內(nèi)某房地產(chǎn)上市公司供職十年,期間亦系統(tǒng)收藏和研究中國書畫;2013年創(chuàng)辦新人文藝術(shù)叢刊《一畫》,以書畫為媒,旁涉金石、高古造像等;2014年創(chuàng)建同名公眾號(一畫會),均在業(yè)內(nèi)具有廣泛的影響和知名度;近年除中國傳統(tǒng)書畫藝術(shù)的研究、出版和推廣外,亦涉足高古造像的研究和推廣。