刻與想

我少年時曾學過刻印鈕,這使我對傳統(tǒng)、對硬質材料較早有些接觸。1951年考入中央美術學院后,常利用課余之暇搞些小型雕刻,這是興趣所致,久而久之手下熟了,鋒利的刀,堅強的石,越來越變得聽話了。雖說談不上應付自如,總比從不摸刀、不摸石的人做來輕松一些。

在完成社會大型雕塑任務之余,往往感到自己對生活的一些想法、感受和在藝術上的偏愛,還得另辟蹊徑,采用自選雕刻的形式表現(xiàn)出來。于是在不斷實踐中、在反復探索中,日積月累,雕刻品也就不斷增多著……十年動亂間這些作品都遭到了毀滅,得以幸存者寥寥無幾。孩子雖然丑,當媽媽的照舊疼愛。我的心情不難理解。

2016年,國家美術作品收藏和捐贈獎勵項目:“煥然有章——劉煥章雕塑藝術展”在中國美術館展出,這次展出的絕大多數作品則都是1977年以后完成的。時間不算長,是拼了命去干的。不過,多年來生活中積累的想法、感受、創(chuàng)作的構思,如泉水般涌來,有時簡直令我應接不暇。當然,我也扔掉了不少刻壞的石頭、木頭……創(chuàng)作是辛苦的,雕刻更無捷徑可走。

古人寫詩大多有感而發(fā),觸景生情,詩興即發(fā)。可見感情的沖動對詩文的作用。在生活中感受的激情對一個畫家、雕刻家同樣也是重要的。我的許多作品都有些來歷,憑空想,只怕不行。

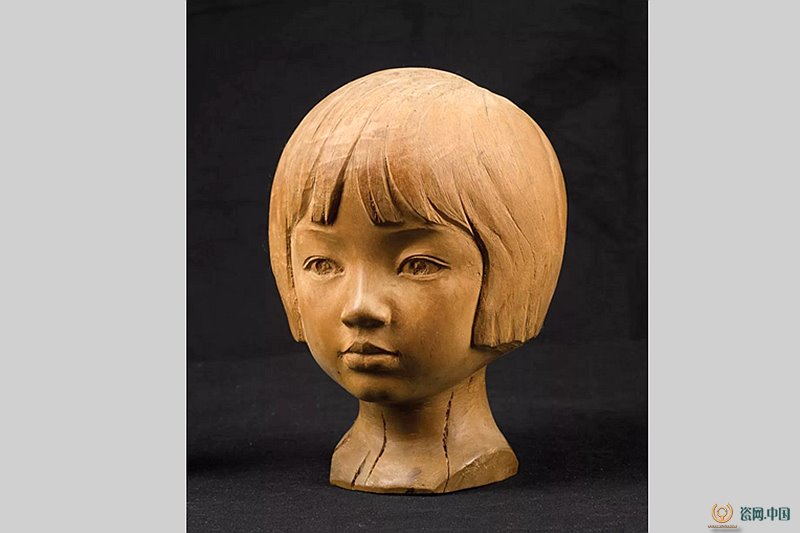

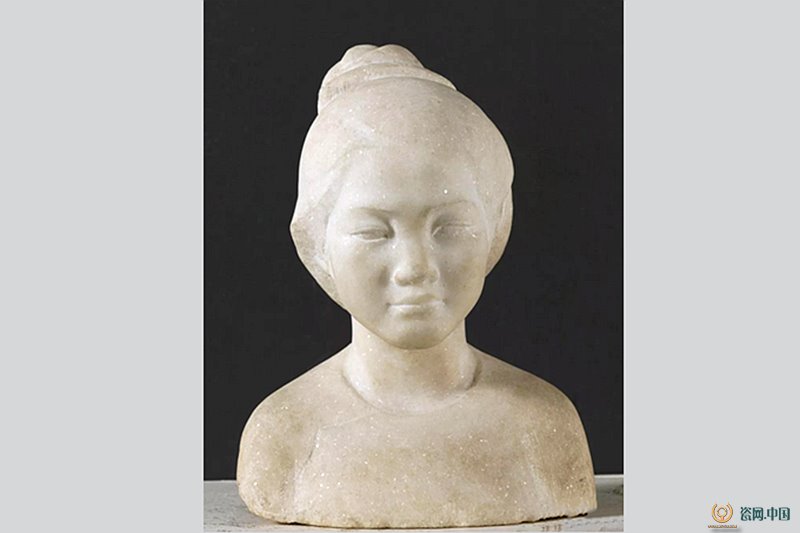

真淳

金代詩人元好問有詩云:“一語天然萬古新,豪華落盡見真淳”,指詩作不見鉛華粉飾,只有真率淳樸的情志。劉煥章部分作品沒有聚焦歷史題材的宏大主題,卻著眼于生命體的本身,作品自帶一種特有的自然純真之美,刻畫的人物和動物或天真無邪,或粗獷樸實,散發(fā)出濃郁的人文主義氣息。

《童年》

木 12cm×13cm×17cm 1972年 中國美術館藏

《傣族姑娘》

石 42.5cm×32cm×24cm 1978年 中國美術館藏

《少女》

木 33cm×19cm×38cm 1962年 中國美術館藏

《頑童》

黑大理石 30cm×18cm×40cm 1981年 中國雕塑院藏

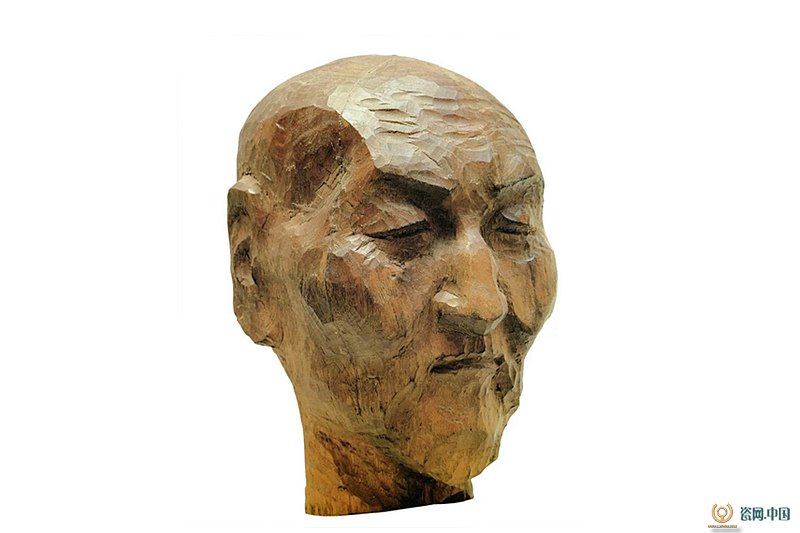

記得還是1956年的冬天,我們去內蒙呼倫貝爾體驗生活。一進入草地,一片異鄉(xiāng)的風物,草原、蒙古包無不在吸引著我,尤其是蒙古民族那淳樸、憨厚而爽朗的性格更給我留下了深刻的印象。后來我住在蒙古包里與蒙族老大娘、老大爺朝夕相處,日子久了就越發(fā)有感情了,有時老大娘還替我補褲子,待我像親人一樣。我走時,老大娘舍不得,哭了。這感人的情景使我久久不能忘懷,事隔二十多年,如今老大娘也許早已不在人世間,但回憶起來,他們淳樸、憨厚的面容依然清晰可見。我想念這些人們,尤其在那種世態(tài)炎涼的日子里,我更感到他們的可親可愛。后來創(chuàng)作的《老牧民》木雕頭像和木雕《晚年》,便是其中我印象最深的一個蒙族老大爺的形象。那頭像為記錄他風塵仆仆的大半生,那圓雕則想表現(xiàn)解放后他幸福的晚年。

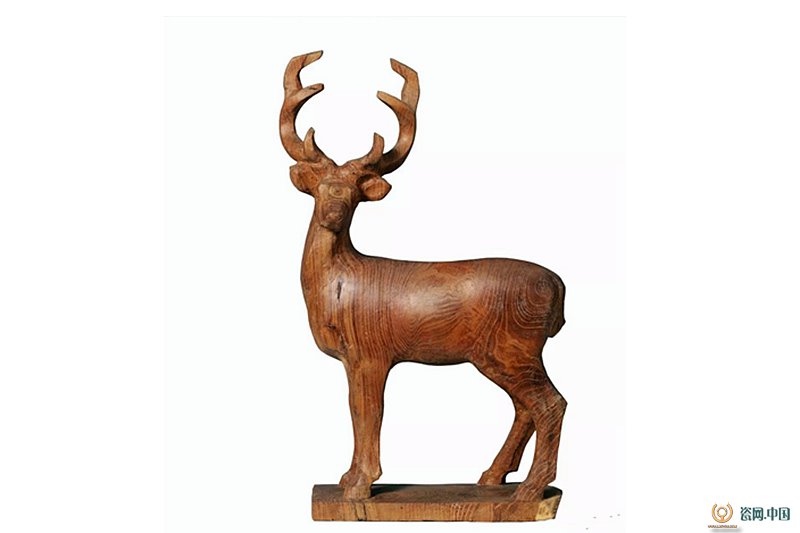

我是很喜歡動物的。1958年春天我去隆化中學安裝《董存瑞像》,當地老鄉(xiāng)捉到一只小狍子送給了我。我疼愛極了,要把它帶回北京,把它養(yǎng)大,與它為友。誰知走到半路它便死去了。我非常懊喪,許多年后想起來還覺得是件憾事。后來我在雕刻小鹿時都還每每帶著這種既惋惜又懷念的心情。

我所接觸的生活從來沒有出現(xiàn)過奇跡,所以,感動我的也都是極平凡的事情。我的作品選取的便也都是平凡生活中經常見得到的題材和各種普通人的形象。他們給我的親切感使我的作品與許多觀眾的感情接近了。

生活是平凡的,但又是豐富的。我的興趣廣泛,對生活中很多事物都滿懷情感,所以在我看來,無論是人或是動物,從大人到兒童,從獸中之王到寒蟬小鳥,無不是可以表現(xiàn)的對象。油畫家可以畫風景,中國畫家可以畫花鳥;雕塑的題材不是也可以更廣泛些嗎?

在表現(xiàn)方法上我想應該不囿成法。或寫實,或夸張;可裝飾變形,也可利用各種天然材料稍加雕琢;有磨光的,也有表現(xiàn)刀法的;為達到預期效果,什么方法都不妨用用,甚至可以不擇手段。前人留給我們那么多作品,又有那么豐富的經驗,可吸收的東西很多,只是不要光炒回鍋肉,也得搞點新鮮點的東西。

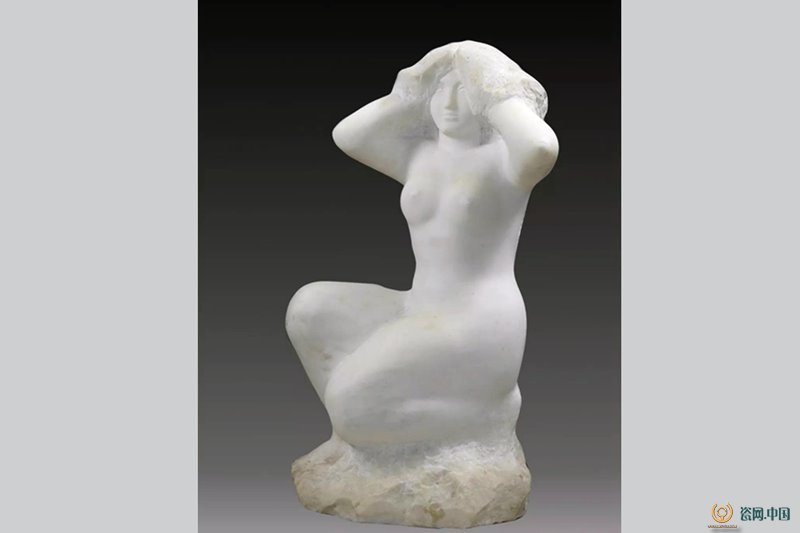

詩意

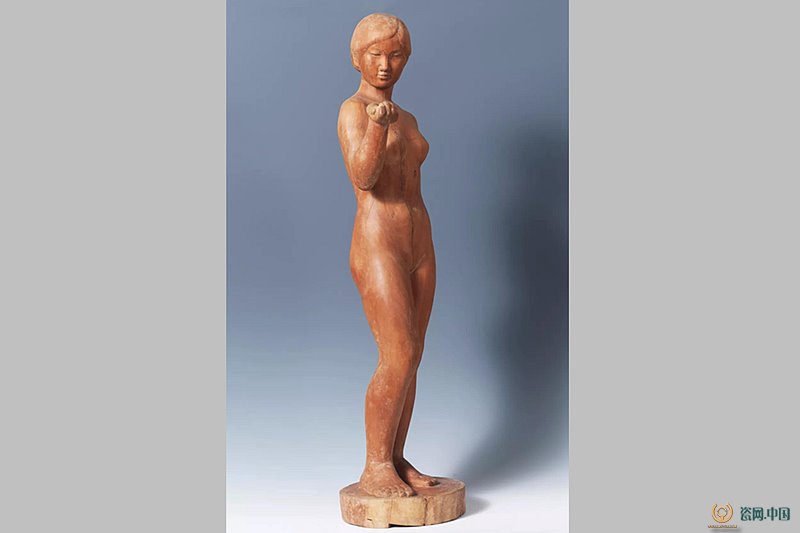

劉煥章不乏體現(xiàn)其柔情易感詩意象征一面的作品。在此類作品中,無論是純凈甜美、頎長優(yōu)雅,還是飽滿感性的活力迸發(fā),全都映射出作者對生命飽含關懷與溫情的目光,如潺潺溪流般滲到觀者的感受中,讓觀者體會到作者既飽滿豐富又含蓄內斂的詩意與情懷,以及對美的獨特體驗。

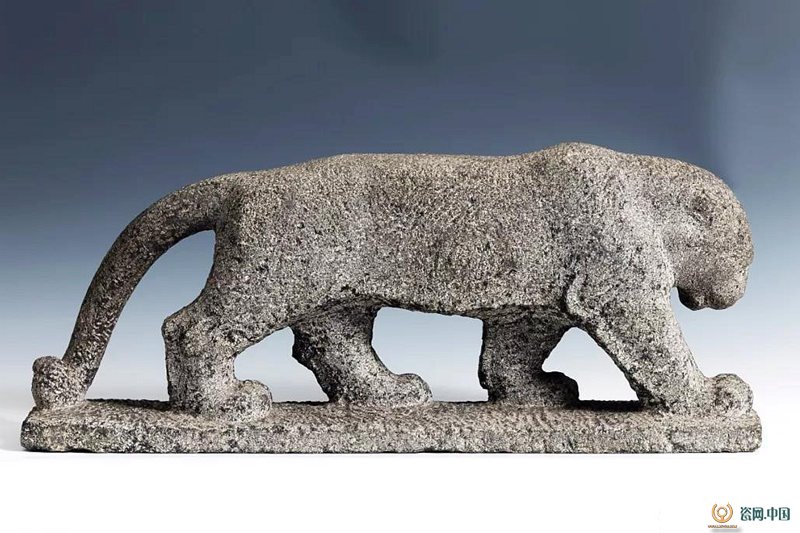

《豹》

石 64.3cm×11.5cm×26.5cm 1977年 中國美術館藏

《獸中之王》

砂石 39.5cm×17.5cm×48cm 1978年 中國美術館藏

《泉水清清》

大理石 45cm×35cm×90cm 1984年 中國美術館藏

《山泉》

木 65cm×44cm×22cm 1993年 中國美術館藏

《晨》

木 64cm×52cm×39cm 1998年 中國美術館藏

《上蒼》

木 37cm×36cm×105cm 1998年 中國美術館藏

既然雕刻是用凝煉的形式反映生活的,在造型上就應該要求單純簡潔,洗煉而富有整體感。我偏愛渾然一體的雕刻。如中國古代《石獸》 《石獅》、霍去病墓的《馬踏匈奴》等等。

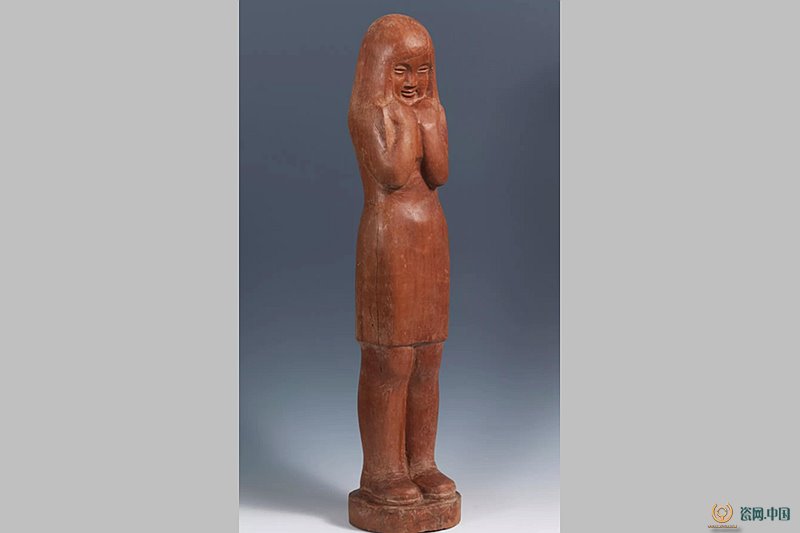

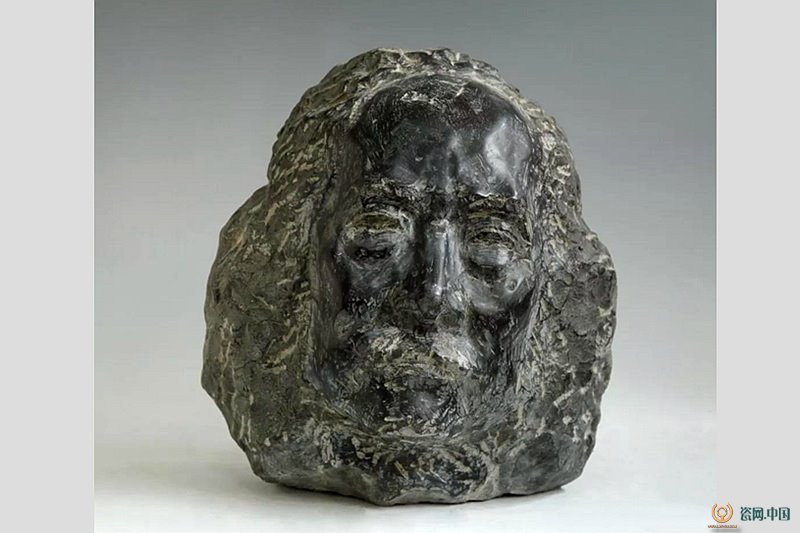

我的紅砂石雕《夢》就是在原來石型的基礎上,人物形體采用浮雕處理,稍事雕琢而成。石刻《頑童》、木雕《新書》雖已是件雕刻品,但依然可以捕捉到石、木料的原形,利用了材料的形和美,不去過份地注意細微的情節(jié),而是靠—個單純的形體去概括兒童的頑皮可愛,或得到新書后的喜悅心情。

我在創(chuàng)作《摔跤手》時曾搞過多次構圖,最后并未采用摔跤手跳躍出場或正在與敵手較量的情節(jié),而是塑造了一個摔跤手靜止的站姿。可以想到他是休息,也可以理解為準備出場。我吸收了一些我國傳統(tǒng)表現(xiàn)天王、力士的手法,用三角形構圖,表現(xiàn)了一個靜態(tài),企圖通過靜止的力量預示動的效果,以靜止中的動去體現(xiàn)動時的靜。

河南洛陽出土的辟邪,雖然動作不大但氣勢奪人,具有一種內在的力量,動與靜結合的很好。我在刻花崗石大豹時便學習、吸收了這些優(yōu)點。

有一次我看到個小姑娘,形象特別生動,顯得干凈利索。后來又見到一個姑娘,嘴比較翹,總顯得有些氣嘟嘟的,很有意思。于是我參照這兩人的形象刻成了《似錦年華》。雕塑是通過人物形象去感染人、教育人的,所以就要求作品中人物有血有肉有性格,而不是某一個標準的人或概念化的人。藝術的形象,應使觀者有生活里果然有此人之感。

刻頭像時我還省去了一些繁瑣的小起伏,強調、夸張了最能代表人物個性特點的臉型和五官部位,以加強給人的印象。我們古人的東西都非常講究含蓄。如詩詞中的“何處是歸程?長亭更短亭”“但見淚痕濕,不知心恨誰”……總是留給人許多想象的余地。我不喜歡那種劍拔弩張的作品,我喜歡含蓄的美。我的幾件以女性為題材的作品,多吸收了傳統(tǒng)雕刻中“菩薩低眉”的表現(xiàn)方法,以刻畫人物內在的性格。

實境

司空圖《與李生論詩書》中道:“直致所得 , 以格自奇”,認為作品應直抒胸臆,自然寫出,以獨特的風格來標新立異,正如劉煥章的寫實作品,不是簡單直白的線條構造,而是描繪了特定對象的動人神態(tài),并動靜結合,在虛實之間達到一種微妙的平衡,從中可見作者豐富的素材準備和熱愛生活的態(tài)度。

《摔跤手》

銅 46cm×24cm×102cm 1958年

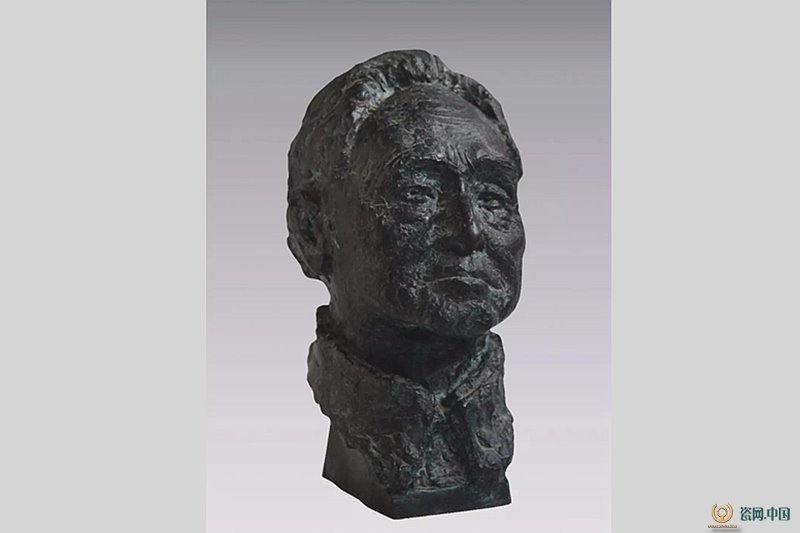

《法學家芮沐》

銅 19cm×16cm×26cm 2007年 中國美術館藏

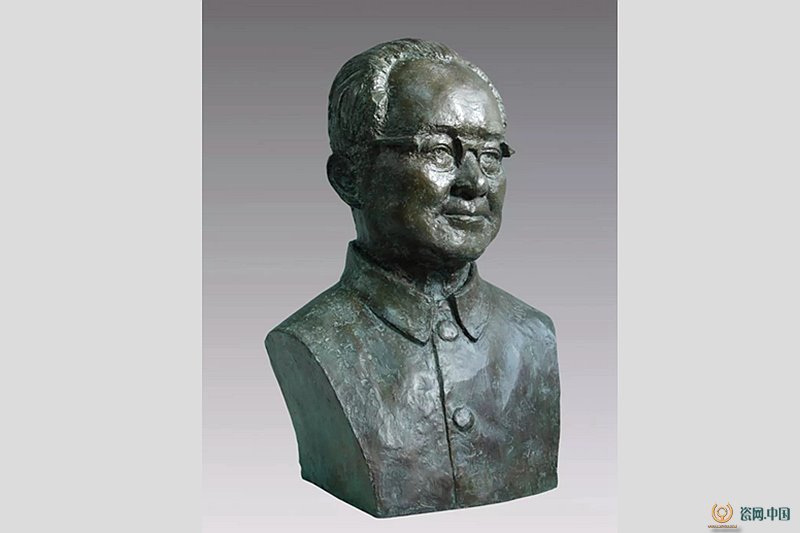

《作家沈從文》

銅 36cm×25cm×51cm 2013年 中國美術館藏

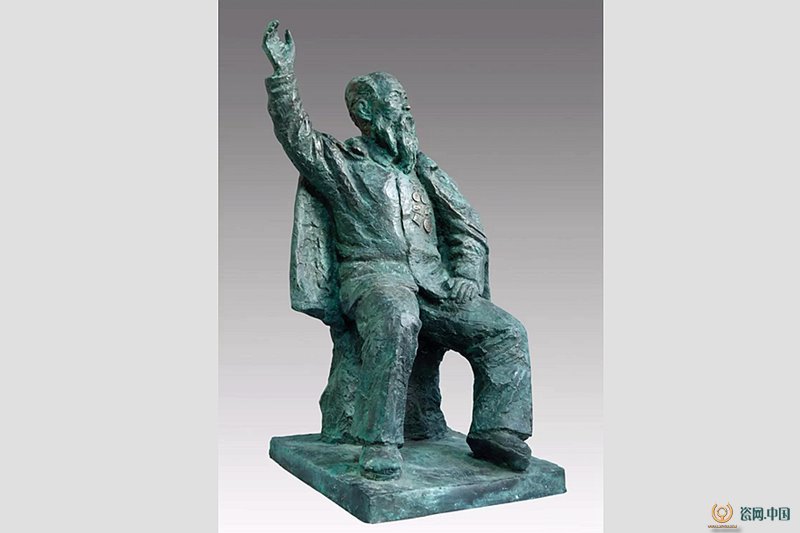

《抗戰(zhàn)老兵》

銅 36cm×34cm×66cm 2014年 中國美術館藏

《老牧民》

木 33cm×19cm×23cm 1978年

《羚羊》

木 33cm×15cm×54cm 1980年 中國美術館藏

《鹿》

木 34cm×13cm×54cm 1980年 中國美術館藏

《裸女》

木 24cm×19cm×75cm 1980年 中國美術館藏

《新書》

木 15cm×15cm×68cm 1980年 中國美術館藏

《小憩》

木 27cm×22cm×63cm 1980年 中國美術館藏

有的作品是為了藝術效果,采用了夸張或裝飾變形的手法。如石雕《五月端陽》、木雕《嶺南婦女》《小憩》,為表現(xiàn)農村婦女的結實、健壯把人體的有些部分夸大加粗了,使形體顯得更加豐滿、有力。而木雕《李白》《晚年》則是學習了我國古代陶俑的藝術形式,通過變形把人體加長,并概括在一個長方體的造型中,加強了形式感。有的作品我只是注意了形體的感覺,以求達到“似與不似之間”的藝術效果。我認為在雕刻的處理上不必去追求形似的亂真,更不能以模擬自然為能事。因此,在技術上,我認為素描是手段不是目的。手段不管如何,只要目的達到就行了。當然沒有好的手段也不容易達到目的, 但一般說來,你的手段能夠幫助你達到目的也就夠了。有時技術生一點反而有好處,技術過熟則容易流于“油”。中國古代論書法云:“寧拙勿巧、寧澀勿滑”恐怕也是這個意思吧。

雕刻的構圖我看不必去選奇獵怪、嘩眾取寵或忸怩作態(tài)。我往往采用老老實實的呆板辦法。正像我在治印中喜歡清末諸家中的黃士陵的篆刻一樣,乍看像是利刀切豆腐干又直又板毫無奇巧處,細看即會發(fā)現(xiàn)板中見活,自有妙處。我的木雕《新書》、石雕《無題》《頑童》都采用了對稱的構圖,不去過多安排人物姿態(tài)的變化,而選取了生活中比較樸素的動作,只想更多地著力于人物性格、情感的刻畫。

中國繪畫、雕刻很講究用線。有的線可以表現(xiàn)體積,有的線可以表現(xiàn)力量。佛像衣紋的線如行云流水,生動而有韻律;出土的鎮(zhèn)墓獸的頭發(fā)向四方伸延造成一種勇猛的氣勢。我的木雕《新社員》《蒙族姑娘》《鳳妮》等作品更多地吸收了中國佛像的辦法用肯定的線刻劃出人物的五官輪廓,可說是我用傳統(tǒng)手法反映現(xiàn)在生活、表現(xiàn)新時代的人所做的初步嘗試。在我的浮雕《秀發(fā)》中,人物眼和嘴等處都用線來表現(xiàn),而頭發(fā)在用線刻畫的同時又利用了木料的天然紋理。

超詣

劉煥章自然地繼承了“寫意”的傳統(tǒng),重視傳神,追求“得意而忘言”的忘我之境。他對材料形狀和紋理的巧妙運用,使作品造型單純又富有變化,剛勁不生硬。有的作品還注入了劉煥章的閱歷與感悟,體現(xiàn)了劉煥章對人生的思索、對現(xiàn)實的反思,讓人不禁產生共鳴。

《無題》

石 35cm×19cm×39cm 1979年 中國美術館藏

《老子出關》

銅 30cm×29cm×16cm 1993年 中國美術館藏

自塑像

黑色大理石 34cm×33cm×23cm 2013年 中國美術館藏

我刻東西用料倒是比較多樣的。無論是砂石、玉石、曲陽石、花崗石;無論是硬木、朽木、樹根、樹杈、樹疙瘩,幾乎什么都可以刻。有的是先有構思后找合適的材料;有的卻是先有材料然后再去作文章。因為各式各樣材料的天然造型和美感往往會把你帶向一個新的天地間去。它能啟發(fā)作者的思路,使之新穎開闊;有時可以改變作者原來的構思而產生新的意境。有時天然的物形本身就具備了一個人或動物的形影,稍事加工便有奇效。黃山的猴子觀海,陽朔的駱駝過江不就是天然的大型雕刻?有時會使你面對一塊石料或木料冥思苦想、苦苦求索,以致欲罷不能,直至出現(xiàn)奇跡為止。我的木雕《狂想曲》《公雞》《熊》《樹洞》《盼母歸》《蒼鷹》等,都是利用了材料原來的天然形,稍加筆墨而成的作品。

雖是一些廢石朽木,也要利用得當,才能奏效。構思固然需要巧妙,但也要因材施用,不宜雕琢過份,生硬勉強,失之率真自然。如果在動作上過份做作,造型處理上過份加工,總不免令人有失真之感。我想:做人尚該率真,藝術上的率真不更是難能可貴的嗎?

不同的雕刻品或磨光,或表現(xiàn)刀法保留刀痕,一切服從作品內容(主題)的需要。如我的《辛酉年》是件裝飾變形的作品,磨光可顯得更加潔凈單純。《禿鷲》的大片羽毛,《獸中之王》披散的毛發(fā)則都是大刀闊斧砍、鑿而成的。有時為求效果可以著色或采用其他方式,我的一些木雕是用火燒烤過的,如《回憶》《天鵝舞》《熊》等。

我的手用筆遠不如用刀自如,我想告訴大家的其實都在我的作品中表現(xiàn)了。既然是動手的,還是讓我繼續(xù)動手吧。生活在不斷豐富,國家在不斷前進,做為藝術工作者,只有不斷拿出新的作品來,才無愧于我們這個時代。

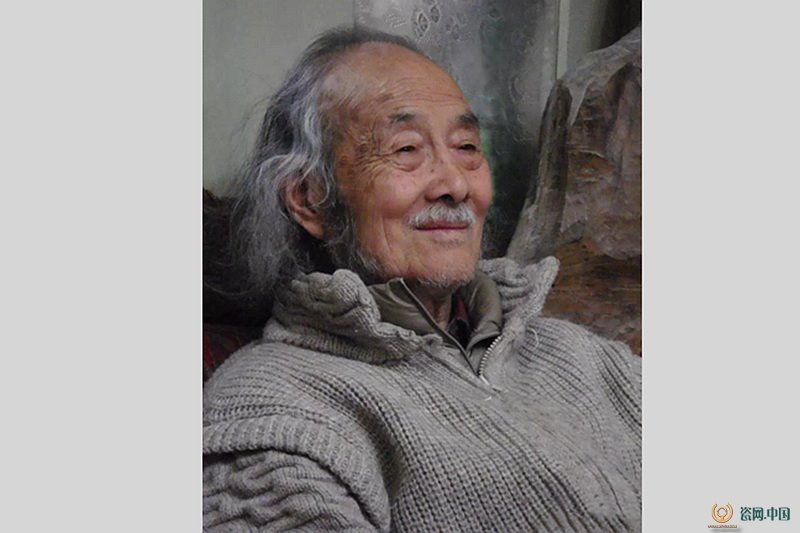

劉煥章

1930年生,河北樂亭人。1951年考入中央美術學院雕塑系,1956年研究生畢業(yè)后留校,分配到雕塑創(chuàng)作室,專業(yè)從事雕塑創(chuàng)作。曾任中國美術家協(xié)會理事,中央美術學院雕塑創(chuàng)作研究所研究員。享受國務院頒發(fā)政府特殊津貼。

主要成就:

曾先后參加北京展覽館、中國歷史博物館、中國人民革命軍事博物館、工人體育場及毛主席紀念堂等建筑的大型雕塑創(chuàng)作。

1952年作品《籃球運動員》發(fā)表于《北京日報》。

1953年作品《抱水球的小女孩》發(fā)表于《北京日報》。

1955年瓷塑《采茶姑娘》發(fā)表于《美術》雜志(封面)并參加“華沙第五屆世界青年聯(lián)歡節(jié)美展”。

1961年木雕《少女像》參加小型雕塑展并發(fā)表于《美術》雜志,被中國美術館收藏。

1981年7 月在中國美術館舉辦“劉煥章雕塑展”,共展出作品372 件,其中《無題》《摔跤手》《獸中之王》《童年》等16 件作品被中國美術館收藏,另有數件作品發(fā)表于《美術》雜志。

1983年《約魯巴少女》《尼日爾河畔》等非洲題材作品入選中國美協(xié)舉辦的“訪外美術作品展覽”。

1984年為第六屆全國美展設計金、銀、銅及榮譽獎牌(浮雕)。

1985年赴香港藝術中心包兆龍畫廊舉辦“劉煥章雕塑作品展”(香港美術交流學會主辦)。

1988年赴南斯拉夫參加“大理石和聲”國際雕塑大賽。

1989年為第七屆全國美展設計金、銀、銅獎牌(浮雕);同年于中國美術館第二次舉辦個人雕塑作品展。

2000年由中國美術家協(xié)會、中國美術館聯(lián)合舉辦第三次個人雕塑展,數件作品發(fā)表于《美術》雜志。

2001年陽光衛(wèi)視拍攝并播放《人物在線——雕塑家劉煥章》。

2004年獲文化部頒發(fā)的“造型藝術成就獎”。

2005年天津衛(wèi)視《中國人》欄目拍攝并播放紀錄片《著名雕塑藝術家——劉煥章》。

2006年吉林衛(wèi)視《回家》欄目拍攝并播放紀錄片《劉煥章——純真年代》。

2010年央視精品頻道拍攝并播放《生命魔術師劉煥章》。

2011年由中國國家畫院、中央新聞記錄電影制片廠聯(lián)合攝制并播放《劉煥章——隨意刀工甘寂寞》(大型美術文獻紀錄片《歲月丹青》篇章之一)。

2012年作品《摔跤手》(鑄銅)參加“國博百年·中國雕塑百年作品展”并被中國國家博物館收藏;同年,北京電視臺紀實高清頻道拍攝并播放《口述:雕塑成癡——劉煥章》。

2016年在中國美術館舉辦“煥然有章——劉煥章雕塑藝術展”。曾赴西非尼日利亞、塞拉利昂、馬里三國及美國、德國、法國、意大利、奧地利、比利時諸國訪問、考察并赴南斯拉夫參加學術交流活動。

出版有:《劉煥章雕刻選》(外文出版社,1984)、《劉煥章雕塑選》(遼寧美術出版社,1985)、《劉煥章雕塑藝術》《劉煥章篆刻藝術》《劉煥章雕鈕藝術》(榮寶齋出版社,1999)、《劉煥章雕塑作品集》(人民美術出版社,2000)。