佛首,是佛教藝術中不容辯駁的美的象征。它們或許莊重典雅,唇角一抿間,便是對世間的無限慈悲;或許自在安然,低眉垂首時,好似在萬丈紅塵中拾得一朵蓮花。

雕塑面容本就難以雕刻,如果融入特定的主題則更是困難。因此,佛頭往往成為整尊佛像最具藝術性的部位。這些或慈悲、或安詳的佛首,既是千百年來信眾們愿望的匯集,也是當年雕塑技術的巔峰。

佛首,既代表著一尊佛的身份和地位,又蘊含著自己獨到的藝術特色,是我國雕塑史上的瑰寶。

只是,當我們面對一尊佛首時,該如何在欣賞它的美的同時,了解到它蘊含的意義呢?

01、佛首的構成

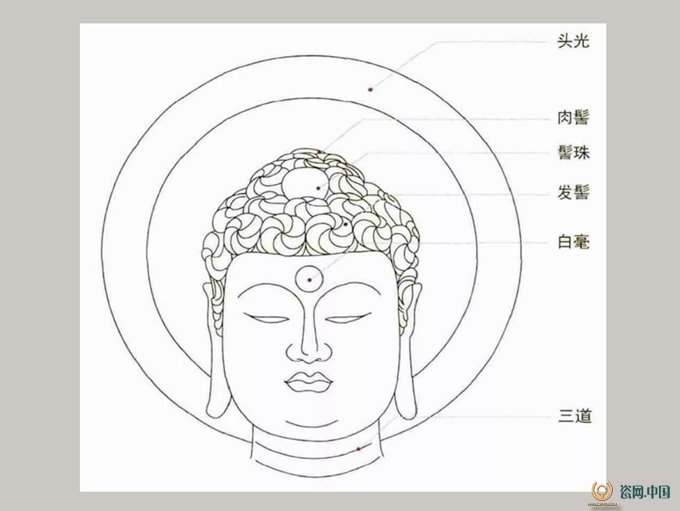

相比于其他雕塑中的頭部,佛首在外表呈現上是具有獨一無二的特征的,其中最為明顯便是肉髻、白毫、頭光等。

肉髻與發式

如果一尊佛首出現在眼前,最能讓人一眼認出的特征便是肉髻。

所謂肉髻,就是傳說中修行圓滿時頭頂的骨肉隆起形成的尊貴之相,其形如髻。

不過,很多時候發髻與肉髻是相同的形式排列,只是表面上的隆起坡度的關系,而也有一部分肉髻與發髻并不是近似的元素,存在一定的差異化。

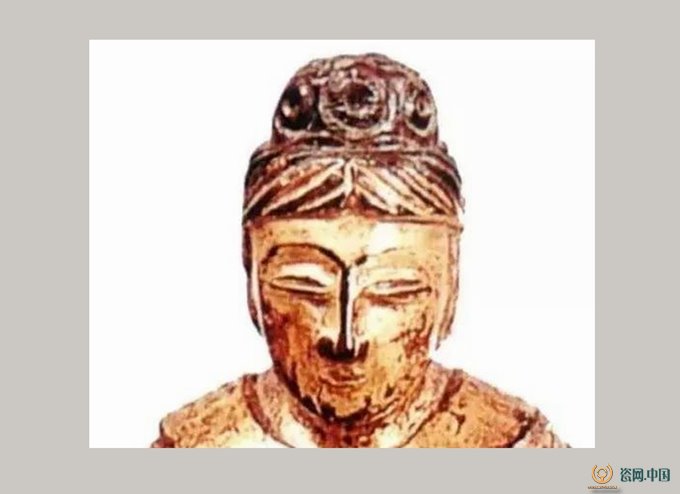

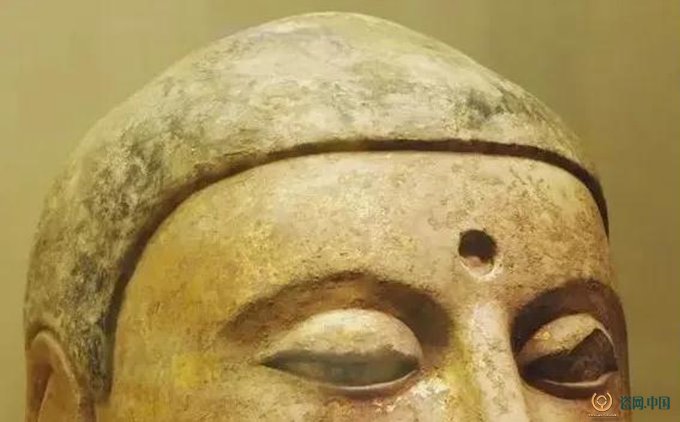

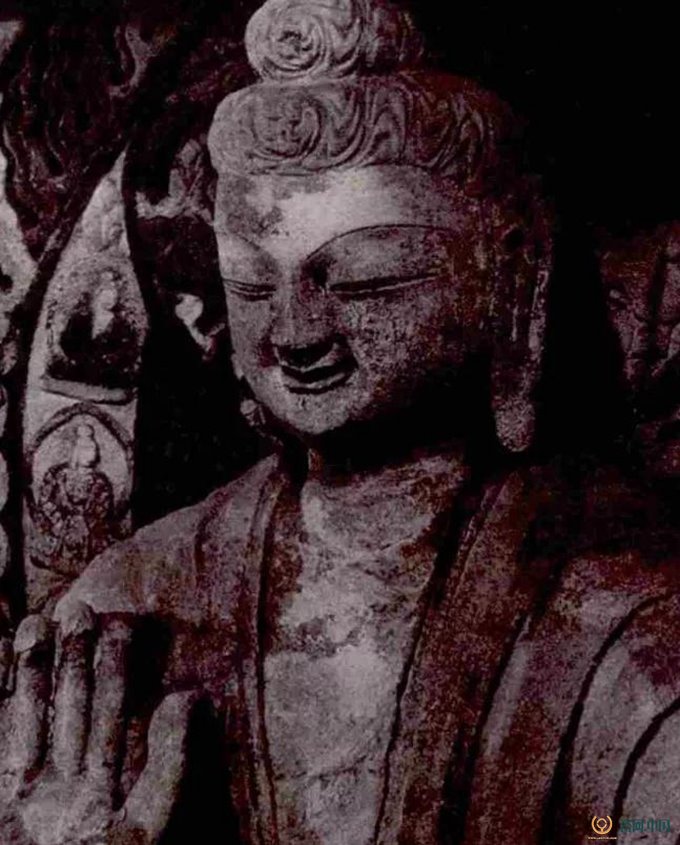

北齊金銅佛造像局部,肉髻與發髻屬于兩種紋路

佛首的發式大體上可以分為四類——水波發、渦卷發、螺發、磨光發髻。

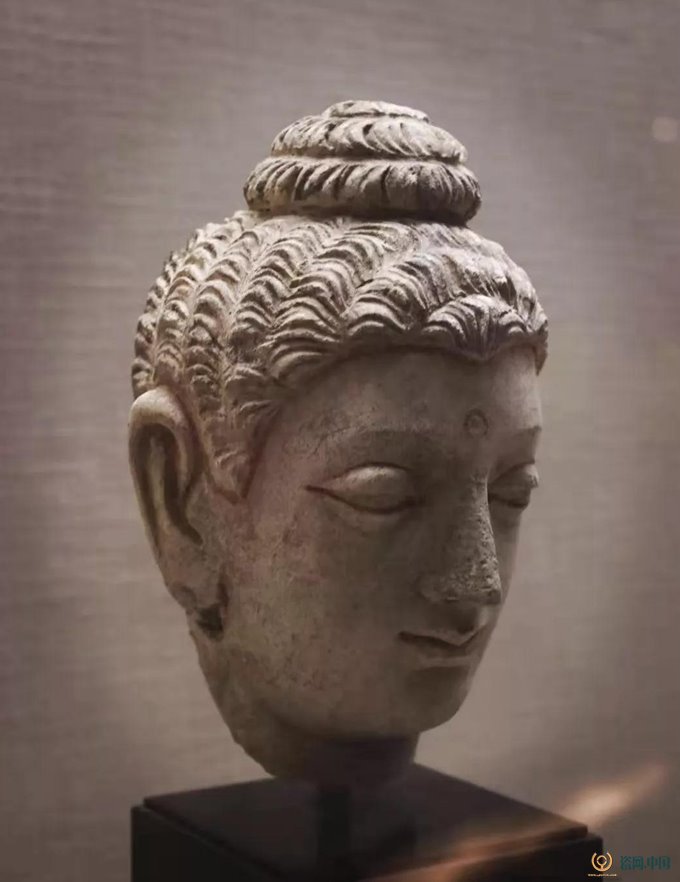

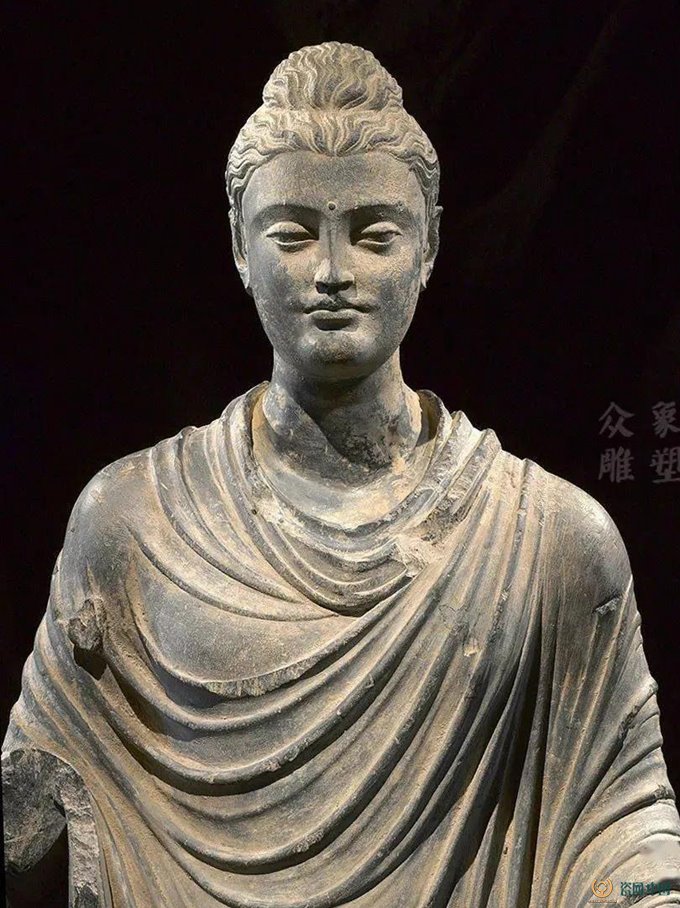

水波發式在佛造像誕生初期就已出現,形狀如水的波浪一樣曲線排列,有縱向分布,也有橫向分布。犍陀羅式的水波紋則充滿古希臘的寫實性。不過,佛像漢化后,水波發式雖然仍在流傳,但漢傳佛像的水波紋發髻與早期犍陀羅發式有很大區別,已揉合了中國人的審美,疏密的控制、線條的動勢都具有東方的畫味。(圖為犍陀羅時期的印度造像)

渦卷發式可以算是水波紋的一個分支,特征很明顯,水波式的發紋結合了渦卷,渦卷有大有小,一般出現在正中,或以中線為基準,兩邊對稱分布,多為右旋。(圖為唐代渦卷紋發式)

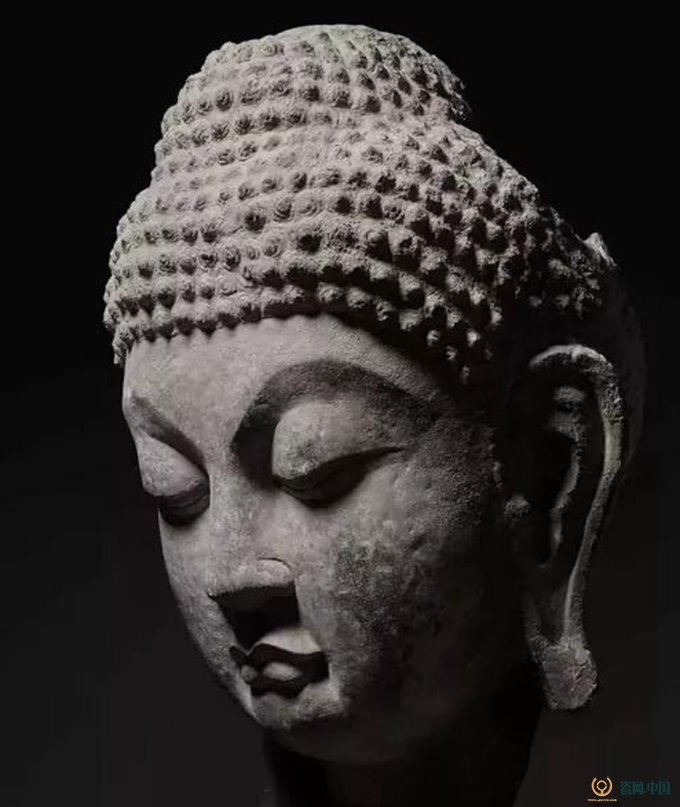

螺發,顧名思義,就像田螺一樣,一個一個地布滿整個頭頂,仔細區分的話,可以分成許多小的類別,如小圓錐點形、扁圓S形、漩渦形等等。這種發式也是來自于古印度。(圖為北齊螺發發式)

磨光發式屬于無發紋發式,發髻與肉髻都光滑無雕琢。在早期也有過肉髻磨光,但發髻卻有發紋的例子,十六國時期多見。(圖為北齊磨光發式)

每一種形式在不同的時代出現的頻率不一,如束發式發紋出現最多的是早期十六國、北魏時期,到后期就很少出現;螺發則出現于南北朝時期,十六國未有出現;磨光式發式在十六國時期、北魏、南北朝,包括唐代都有出現。

髻珠

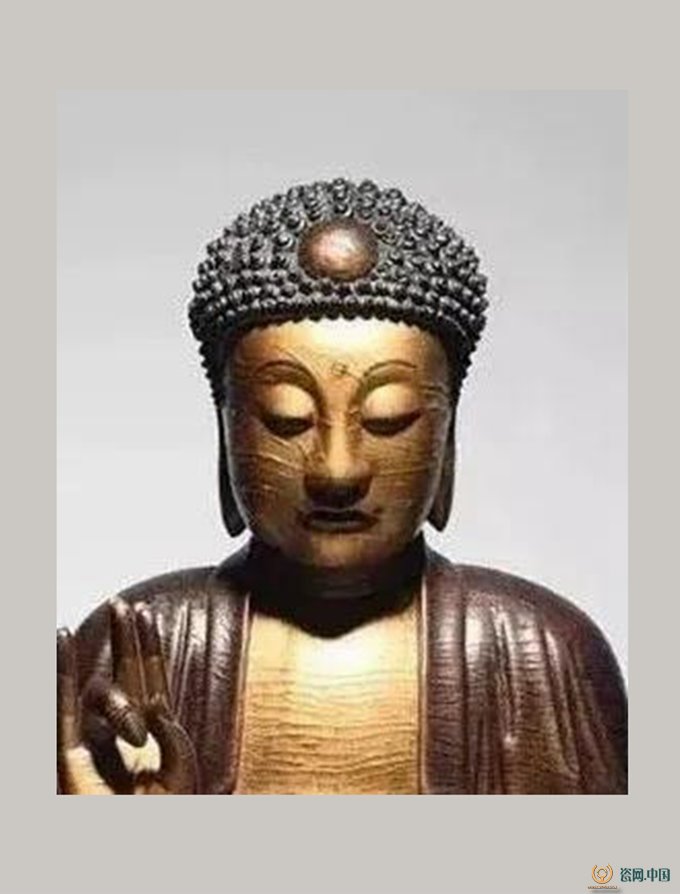

明代佛像 髻珠很明顯

髻珠是珍藏在發髻中的寶珠,圓球狀,《法華經》比喻為甚深大乘經,也有比喻為禪定中的三昧境界,可見此珠的珍貴性。

在造像發展的歷史中,最早出現髻珠的年代是北齊,那時的髻珠還很小。到隋唐髻珠開始大為流行之后,髻珠也隨著年代發展越變越大。到了宋代,髻珠已經非常碩大了。

白毫

北齊 白毫相

白毫屬于如來“三十二相”之一,即眉間白毫相,傳說眉間白毫右旋狀,放光明,如日正中。在我國的雕塑藝術中大多呈現為眉間圓形珠狀的特征。

頭光

北魏,佛像身后是火焰狀的背光

頭光是“三十二相”中的身放光明相。頭光就是頭部后面的輪形圖案,根據年代的不同,也有火焰紋式、圓盤式。頭光、身光統稱為背光。

02、各時代佛首變化

1、十六國時期

西方傳入,初步漢化

從西晉末年到北魏統一北方的一百三十多年來,一共有大大小小十六個國家。因此,我們將這個時代統稱為十六國時期。這段時間,北方和南方少數民族地區佛教盛行,佛教造像也非常興盛。

犍陀羅時期的印度造像

這個時期存留下來的佛像以金銅像居多,石窟像存世量相對較少。不過,此時期的佛首外來的犍陀羅特征十分明顯,開臉與服飾基本上都是遵循印度法則,眼睛深陷,鼻子高挺,肉髻高聳,嘴唇細而薄。

五胡十六國時期 銅鎏金釋迦牟尼坐像

從這個時期的石窟造像來看,有些地區的工匠已經開始有意識地對佛像進行改造,部分佛像的線條已經溫和下來,呈現出溫婉的中式美感。

發式上,雖然仍是流行外來的水波發式,但已經融合了中華的束發形式,有了獨特的細節變化。事實上,縱觀中國造像史,也很難找出純正的犍陀羅式的水波發。

十六國時期 金銅佛像局部

一句話總結

十六國時期:高鼻大眼,肉髻高聳,總體上還是以印度樣式為主

2、北魏時期(包含東魏與西魏)

漢化加深,秀骨清像

到了魏晉南北朝時期,佛造像藝術迎來了巨大的發展。北魏王朝的造像最為后人稱道,雖然早期的北魏佛像同樣是以印度樣式為主,具有明顯印度特征的五官,但這一時期的佛首已融合了鮮卑人的特征,臉型威武雄氣,眼睛睜大,目光充滿威嚴,大耳下垂乃至至肩。

北魏早期塑像

但到了北魏中晚期,自孝文帝開始推行漢化運動后,漢化風格漸漸融入到造像藝術中,更兼當時戰亂頻繁,當時的南朝文人士大夫時常感懷于生命本身的意義,從而選擇避世,這種不拘俗世的魏晉之風最終也影響到了佛造像。

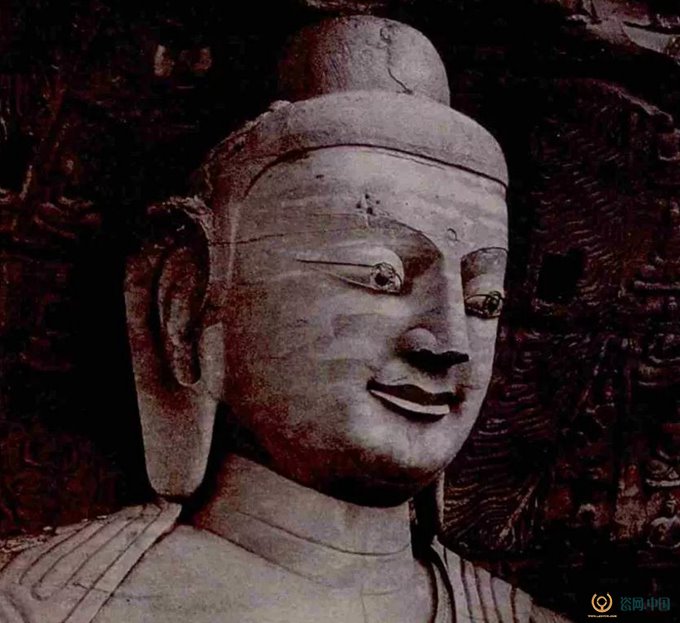

北魏中晚期塑像

這一時期的佛像被稱作“秀骨清像”,臉部扁而瘦,面容清秀,五官的處理也充滿漢人的特點,眼睛較大,眼神單純童真,毫無煙火氣;厚唇,嘴線的起伏有拙感,線條較硬,人中寬大;開臉神態清秀。與北魏早期已經是截然不同的風格。

頗具北魏特色的線條感及較大的人中

同時,漢人束發的傳統也影響到了肉髻的形式,區別于之后北齊含糊與平緩的聳立,這個時期的肉髻絕對的高聳,更像是一種束發的形式。水波發比較少見,早期的渦卷紋出現較多,磨光肉髻,螺發開始少量的出現,并在北魏晚期至東、西魏時發揚光大。

北魏中晚期塑像

另外,東魏、西魏的佛首雖然同屬秀骨清像,但是通過眼睛、臉型,能感覺到圓潤柔美的變化趨勢,東魏的發髻也出現了矮化的傾向。

東魏 佛首

一句話總結

北魏時期:佛造像迎來大發展,面相逐漸柔和扁平,眼神純真,肉髻高聳,笑意明顯,充滿了漢化特征。

03、北齊與北周

重回印度樣式,面相柔潤溫和

北齊與北周分別取代東魏與西魏后,在造像上卻并沒有延續之前的秀骨清像風格,反而重新接納了來自古印度笈多時代的傳統造像風格。

北齊塑像

事實上,自從東魏開始,笈多風格便逐漸被接納,開始融進了造像體系,只不過到了北齊、北周這段時間才將這種風格發揚光大,達到極致。

北周佛像 麥積山石窟

不過,雖然形式上以印度樣式為主,漢人的特征卻也融匯其中。或許是因為儒家學說的興起,又或者是源自面相學的興盛,北齊與北周時代的佛像完全拋棄了之前扁平清秀的神態,講究圓潤的美感。

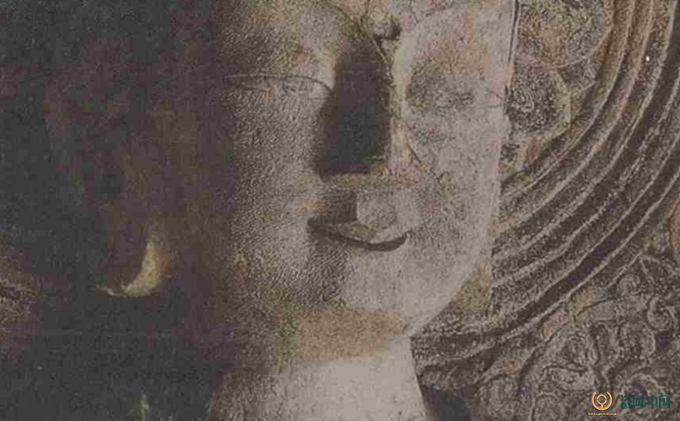

北齊響堂山石窟 佛頭

這個時期,佛首頭部的輪廓呈圓弧形結構,眼睛細長,眼瞼微微低垂,目光悠遠,呈現思考狀。肉髻也不似前朝高聳,而是呈現平緩的凸起,無論是螺發,還是磨光式,都是這種造型風格。

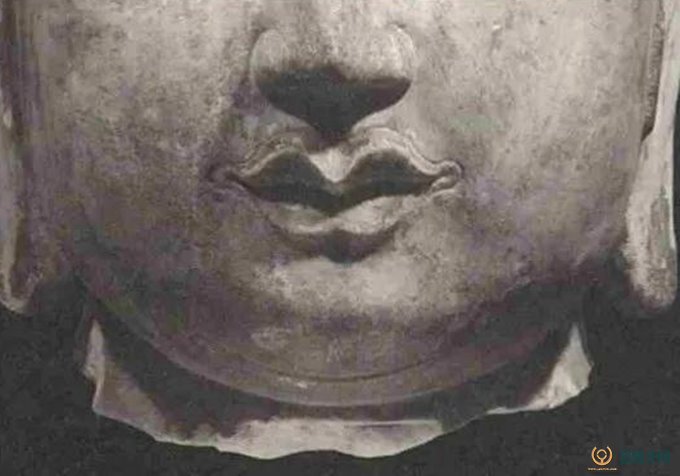

臉部的肌肉做了提煉化的處理,使輪廓更加簡潔,凸顯了所要表達的精神實質。佛像的嘴唇自然柔美,富有彈性的起伏,嘴角含著若有若無的淺笑。

夸張的唇線

北齊與北周時期:笈多風格重回中國,佛像面龐開始圓潤,雙目微合似在沉思,嘴唇線條起伏大,笑意減少,肉髻平緩。

04、隋唐

大國盛世,自信包容

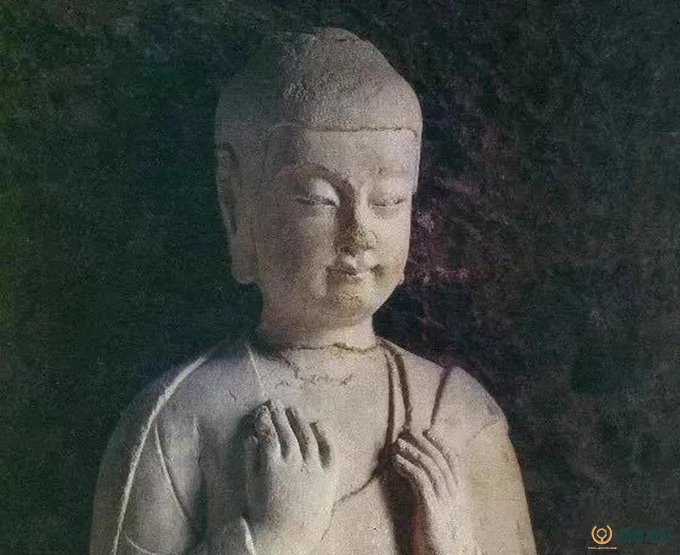

南北朝之后便是隋代,這一時期,佛造像的藝術形態并沒有發生太大的改變。

隋代造像 上海震旦博物館藏

作為南北朝的終結者朝代,隋代雖只存在了38年,但對于造像來講,卻是一個承前啟后的時代。

隋代的佛像肉髻較為平緩,面部豐滿,大體上保持了原地區的樣式。因而北齊與隋、北周與隋的佛像風格有時極難分辨。總之,隋代的結束為開啟唐代完全本土化的佛像時代打下了基礎。

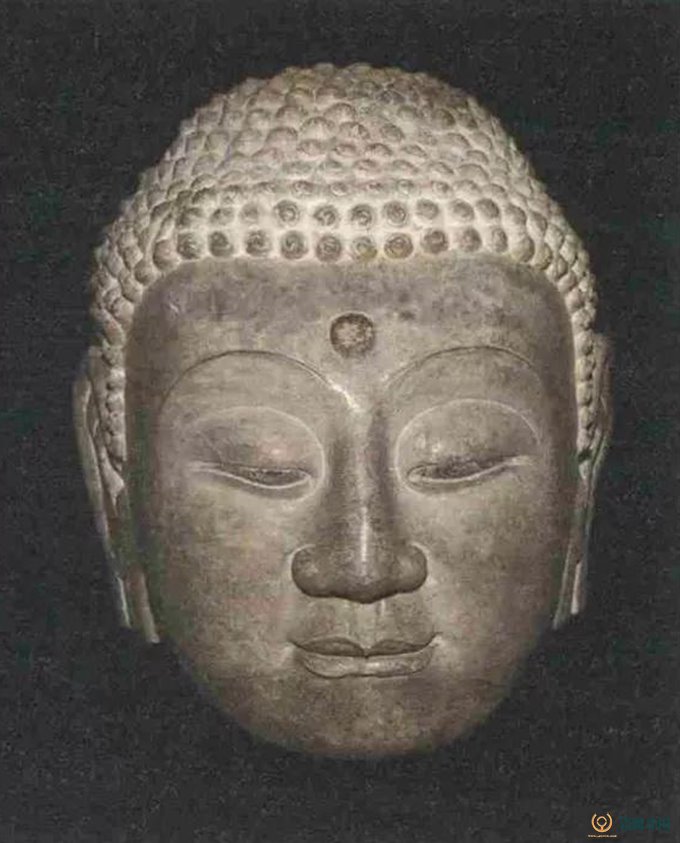

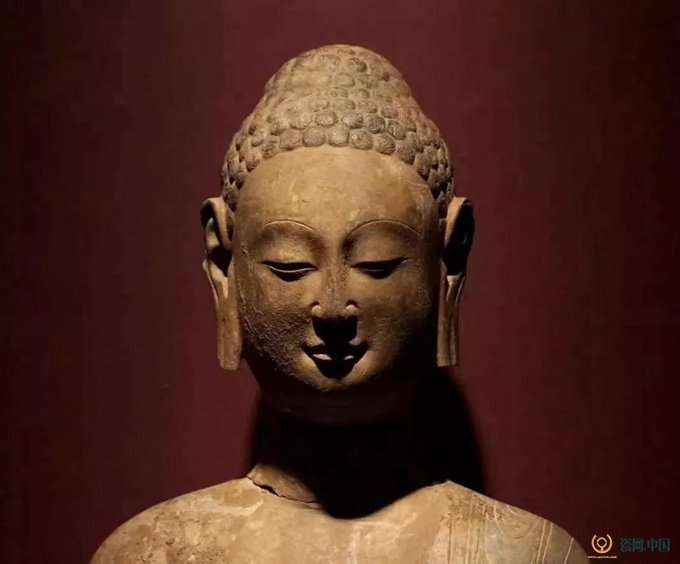

唐代天龍山第21窟彩繪石雕

到了唐代,漢人文明高度自信,大唐的強盛所造就的曠世雄風一直影響到現在,對當時的佛造像也有著不可忽視的影響。

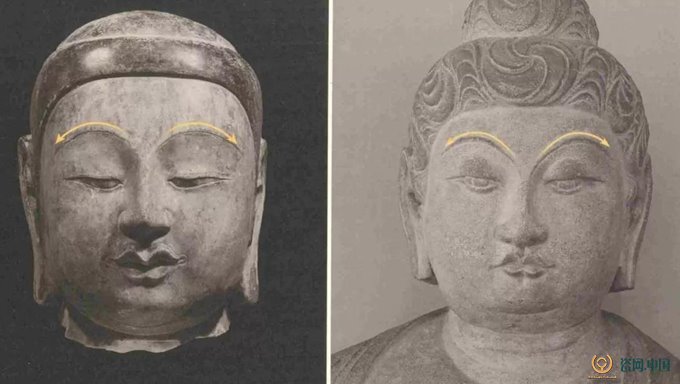

北齊佛首與唐代佛首的眉形:內斂與外放

唐代的佛像頭形飽滿,介乎于豐潤與肥胖之間,霸氣外露。臉頰的輪廓線富有彈性,眉毛高挑上揚,具有獨一無二的威嚴感。唐佛像嘴唇相對北朝而言更加小巧,線條緊致飽滿,緊閉之感明顯。唐代真正微笑的佛首所占比例并不大,反而更多的是嚴肅莊嚴之相。

唐代石佛像

大唐的發髻又開始高聳,罕有低矮平滑的肉髻,螺發、磨光肉髻、水波發、渦卷發同時存在,只是渦卷發式略為流行,數量較多。另外,唐代的渦卷發相比北魏同類型的發式更加自由奔放、不拘一格,獨創了許多新的類型。

隋唐時期:佛像頭型飽滿,面露威嚴;眉毛上挑幅度大,眼神平淡圣潔。雙唇較小,大多緊閉,顯得比較嚴肅。

05、宋

逐漸寫實,人情世俗

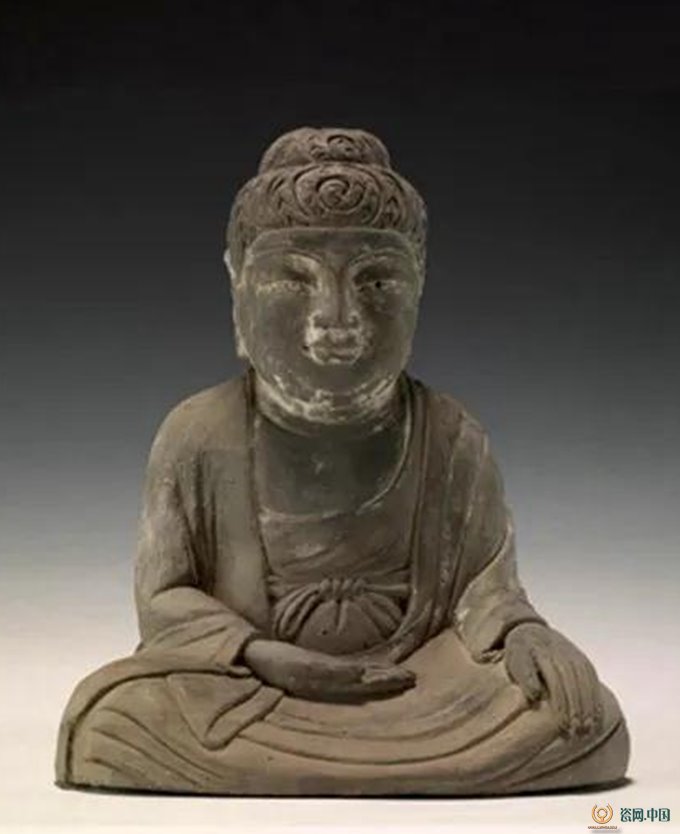

北宋磚雕佛坐像

唐代之后,朝野動蕩,五代十國時期的佛造像只是單純的延續前朝風格,到了宋代,佛教發展陷入低谷,更兼國力衰弱,朝廷偏安一隅,使宋代造像由大型石窟轉向小型佛像,并且,出于當時世俗化、本土化的影響,宋代佛首造型演化的更加寫實、更加具有人情味。

佛像面相多為方圓或是長圓,頭部皆飾螺發,肉髻變得低圓,猶如小山丘一般,上下眼臉凸起,兩腮鼓出,與世俗人物的面相較為接近。

宋時期:佛像開始往世俗化的趨勢發展,整體上更加寫實,與人類似。

06、元

藏傳佛教進入中原

到了元朝,由于國家統一和元統治者對佛教的大力扶持,佛教造像藝術重新煥發出新的生機和活力。不過,這時候,由印度佛教第三次傳入中國而誕生的藏傳佛教出場了。

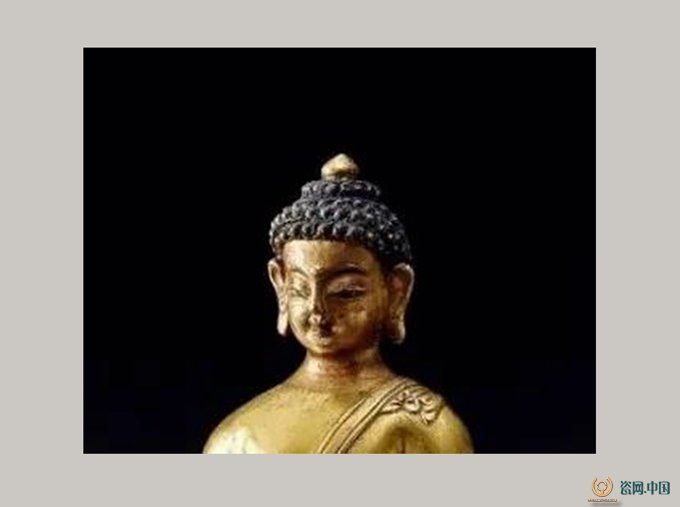

元代 藏傳佛教影響下的金銅造像

藏傳佛像主要以青銅像為主,佛陀頭頂高肉髻,菩薩頭戴花冠或三葉冠。他們都面相方圓,顴骨略顯突出;軀體粗壯,肩寬腰細,高乳大臀,姿勢呈三折枝式,衣著背光則顯簡潔。

元代釋迦牟尼佛銅立像(1271—1368年) 北京民族文化宮藏

元代統治者最為尊崇藏傳佛教,元代的佛像雕塑風格中也融入了典型的藏傳佛像藝術的特點。總的來說,元代佛像頭部肉髻高聳,面部寬平,五官端莊,此時西北地區的佛造像漢化還不甚明顯,而北京造像則顯示出明顯的漢化特征。

元時期:受藏傳風格的影象,整體上稍顯夸張,但在當時的中原地區,漢化的趨勢比較明顯。

07、明清

幾無變化,頹廢俗情

一尊明代的金銅佛像局部

談到明清時期的佛像,人們大多評價為“頹廢俗情”,佛像的外在上固然華貴,造像的姿勢、坐騎、手印、裝飾乃至面相有都嚴格遵循佛像量度的規定和世俗審美的要求,卻已失卻佛像本身應有的內在氣質。

此時的佛像不過僵硬的沿用前朝舊制,即使在妝造上極盡輝煌,也難掩這個時代佛像藝術的頹靡之勢。

明清時期:沿襲前代,很少有大型式上的創新。

總而言之,唐代之后,佛教藝術總體上呈衰落趨勢,縱然仍有不少精品造像出現,但在創新、風骨上卻沒有什么進展。元明清三代佛教藝術更加衰落,漸漸從人們的日常生活和精神活動中淡出,無可奈何地處于邊緣化地位。在這種情況下,佛首造型上也是大同小異。

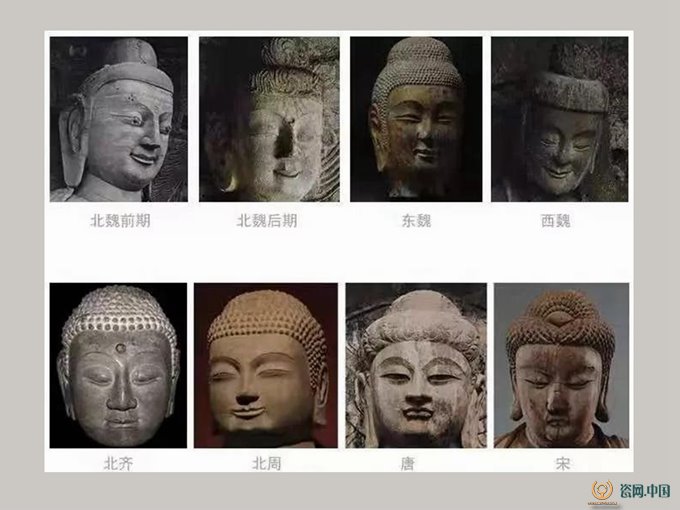

北魏至宋代佛首對比

當然了,佛造像的演變,不同朝代間有傳承有創新,并不可一概而論,在此只能對每個朝代的主要特征進行提煉。

如果要對一尊佛像進行準確的斷代,需要綜合佛衣、裝飾、手勢、題記等各個因素進行綜合判斷。

佛首,作為一尊佛像的精華所在,往往也是工匠們最費心力打磨的部分。

古代那些偉大的無名工匠,雕刻著空間,用精湛的手藝剔除掉多余的部分,留下的這些偉大的作品。歷經千百年流轉,它們仍以其奇跡般的美,啟迪著世人。愿你也能讀懂這份穿越時空的溫情。