兩晉南北朝時期(公元265年-公元581年)

兩晉南北朝時期是印度佛像藝術(shù)向中華文化嬗變的重要時期。在當(dāng)時南北不同文化的影響下,佛像藝術(shù)表現(xiàn)出不同的地域特點;南方佛像溫和清麗,北方佛像沉靜雄壯。北魏孝文帝推行漢化后,南北佛像風(fēng)格趨于統(tǒng)一,褒衣博帶、秀骨清像成為南北方共同遵循的藝術(shù)模式。

北魏 大和二十三年 石雕釋迦牟尼佛與二脅侍菩薩像

這尊佛像是北京地區(qū)現(xiàn)存最大的早期佛教雕塑。主尊為釋迦牟尼佛,跣足站立,頭部高昂,身著袒右肩袈裟和僧裙,軀體健壯、氣勢雄闊,具有北魏太和時期佛像鮮明特點。主尊兩側(cè)為合掌恭立的二脅侍菩薩,身后為舟形大背光。背光后上半部有十二排小佛像,下半部有佛像題記及捐資人名。此像年代歷來爭論頗多,從主體風(fēng)格來看,屬北魏太和時期雕造無疑,但主尊的頭飾、衣紋、兩側(cè)的二脅侍菩薩造型,背光前后的裝飾性雕刻等,與當(dāng)時風(fēng)格有些差異,因此,應(yīng)為北魏太和之后重修。

東魏 太平三年 趙俊興造一佛二菩薩造像碑

這件造像碑呈圭形,正面開龕,浮雕一佛二菩薩。主尊結(jié)跏趺坐姿,左右手分別施與印和施無畏印。面形長圓,脖頸細長,頭部有蓮瓣裝飾的頭光。身著雙領(lǐng)下垂式袈裟,袈裟下擺懸于左肘,衣紋呈階梯式分布,頗具裝飾性。二菩薩立于仰蓮座上,頭戴花冠,身著長裙,胸前飾交叉式瓔珞。整體風(fēng)格體現(xiàn)了東魏佛像承前啟后的鮮明特點。

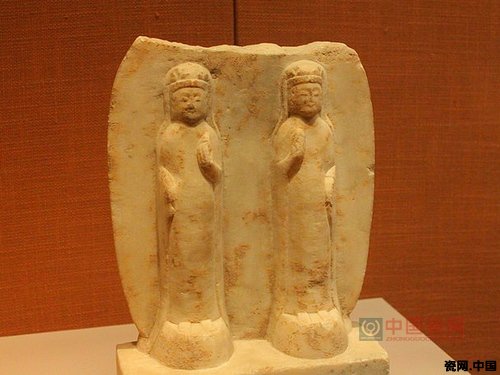

北齊 天統(tǒng)二年 王蘭雕一佛二弟子造像碑

北齊 武平五年 石雕二菩薩像

北齊時期,鮮卑統(tǒng)治者提倡和重視本民族文化,佛像藝術(shù)又回復(fù)到北方民族審美標準上來。佛像的體態(tài)由修長變?yōu)榘郑共壳巴梗幻嫦嘤墒菹髯優(yōu)樨S圓;衣服由厚重變?yōu)檩p薄;衣紋由密集粗重,變?yōu)槭枥蕼\細。這尊佛像體現(xiàn)了北齊造像的鮮明特點。

北齊 天保五年 善盤龍造釋迦、多寶二佛并坐銅像

釋迦、多寶二佛并坐像來源于佛教《法華經(jīng)·見寶塔品第十一》--多寶佛贊嘆釋迦牟尼佛演說《法華經(jīng)》而分半座與釋迦佛共同說法的故事。這兩尊像形象特征基本一致,跏趺端坐,頭飾螺發(fā),頂現(xiàn)高肉髻,身著通肩袈裟,面相模糊,雙目低垂,時代特征鮮明。像身下有四足座床,身后有尖圓形大背光。

北齊 天保三年 銅鍍金觀音菩薩像

北魏 皇興二年 銅鍍金彌勒佛像

北魏早期 五世紀 銅無量壽佛

北魏早期佛像主要受公元前一世紀古印度楗陀羅文化藝術(shù)影響。佛像頭飾波浪發(fā)形,高鼻深目,衣紋厚重寫實,表現(xiàn)出沉靜哀雅,凝重古樸的藝術(shù)氣質(zhì)。兩晉南北朝時期,經(jīng)絲綢支傳傳入我國。在我國北方地區(qū)產(chǎn)生重要影響。