“中國國家博物館”,號稱世界面積最大的博物館,在這里想要一次性哪怕是走馬觀花的看完所有的展品,幾乎是一件不太可能完成的事情。在國博諸多的展品中,我們擷取了部分山東籍文物,以供大家欣賞。

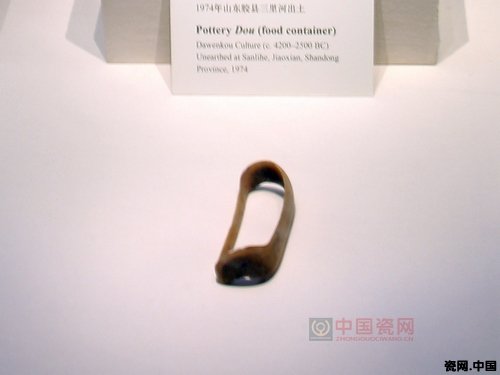

陶豆 大汶口文化(約公元前4200年—前2500年),1974年山東膠縣三里河出土。

骨刮刀 大汶口文化(約公元前4200年—前2500年),1974年山東膠縣三里河出土。這種刮刀是修整陶坯的工具。

陶器蓋 大汶口文化(約公元前4200年—前2500年),1963年山東曲阜西夏侯出土。

黑陶罐 龍山文化(約公元前2500年—前2000年),1975年山東膠縣三里河出土。

黑陶是流行于新石器時代晚期(大汶口、龍山文化時期)的精美陶器。此罐為盛儲器,輪制規整,器壁薄而勻實,打磨光滑,通體黝黑發亮,造型典雅,線條優美,質感細膩,雖素面無華,卻給人一種完美的感受,是龍山文化黑陶中的典型器物。

彩陶背壺 大汶口文化(約公元前4200年—前2500年),1959年山東泰安大汶口墓地出土。

大汶口時期釀酒業已相當發達,背壺是大汶口文化代表性的器物,如此精美的彩陶,應是裝酒的器具。此壺為泥質紅陶,肩部兩側有對稱環耳,并在兩耳間下部中又有一小豎鼻,可以用來穿繩子背在身上。肩和上腹部以黑、紅彩繪相接的連續半圓圈紋。

白陶鬶 大汶口文化(約公元前4200年—前2500年), 1959年山東泰安大汶口出土。

陶鬶是遠古時期人們用來燒水或溫酒的容器,白陶鬶則是這類器形中的稀有物種,它并非實用器,可能是被置于比較重要的場合,具有禮器的功能。這件白陶鬶呈灰白色,是由高嶺土經1200℃左右的窯溫燒制而成的,胎壁較薄,質地卻很堅硬,它的出現表現了制陶技術的又一新進步。

“公豆”陶量 戰國·齊,山東臨淄出土。

“公區”陶量 戰國·齊,山東臨淄出土。

戰國時齊國容量單位有豆、區、釜、鍾,“公豆”、“公區”大概是齊國通用的量器。

雙騎士紋半瓦當 戰國·齊,山東臨淄出土。

綠釉陶壺 東漢(公元25年—220年),山東濰縣出土。此壺是盛酒或盛糧食的器具,為東漢時期北方釉陶的典型制品。

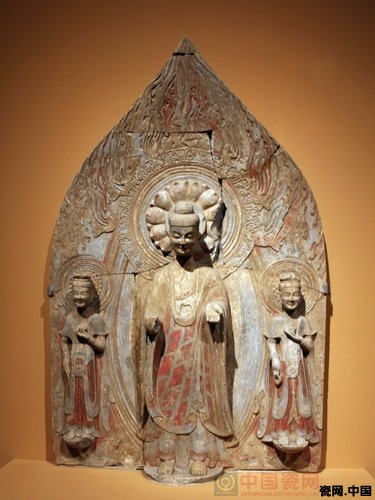

彩繪貼金石雕佛菩薩三尊立像 北魏(386—534年),1987年山東青州原酒廠出土。這類帶有背屏的一佛二菩薩形式的三尊合,是青州北魏晚期到東魏時期的主要造像風格,

彩繪貼金石雕佛菩薩三尊立像 東魏(534—550年),1996年山東青州龍興寺窖藏出土。 此造像中的龍與蓮相結合,是青州佛教造像的標志性裝飾。

貼金石雕佛頭像 北魏(386—534年),1996年山東青州龍興寺窖藏出土。(編輯:木木)