清代(公元1644年-1911年)

清代繼續尊崇藏傳佛教,佛像藝術得以繼續發展,出現了寫實與崇古兩大新風尚。同時在各地傳統審美觀念和制作工藝影響下,又產生出不同的地域風格,有藏中風格、北京風格。漠南蒙古風格、喀爾喀蒙古風格等。但是受時代審美觀念和佛教造像儀軌的影響,這時期的佛像雖然造型大方、氣勢雄渾、工藝精細,但姿態比較僵板,普遍流于程式化,藝術水平明顯下降。

清 乾隆 銅泥金摩利支佛母像 北京宮廷

這兩尊像頭戴花冠,頂結高發髻。上身雙乳隆起,胸前飾項圈,長鏈,下身著貼身長裙。騎坐于一豬背上,右手置右腿,左手持無憂樹枝,豬趴在單層覆蓮座上,張嘴豎目,形象逼真。蓮座正面下沿刻“土觀呼圖克圖誠心金銀造”銘文,說明是清代駐京呼圖克圖三世土觀·洛桑卻吉尼瑪(1737-1802)施資鑄造的。

清 乾隆 銅泥金香象菩薩像 北京宮廷

乾隆皇帝信奉佛教,好修密法,在位時專門在皇宮御苑修建了多處“六品佛樓”供佛修行。“六品”是根據修行者不同根基而設立的六個不同層次的修行內容,自淺至深分別是般若品、功行根本,德行根本,瑜伽根本,無上陽體根本,無上陰體根本。每一品都有一些代表性佛像,每尊佛像都屬有三種款式:紀年款、佛銘款和所屬品名款。這尊像是一尊典型的乾隆宮廷六品佛樓供奉的佛像,屬于“瑜伽根本”的品類。

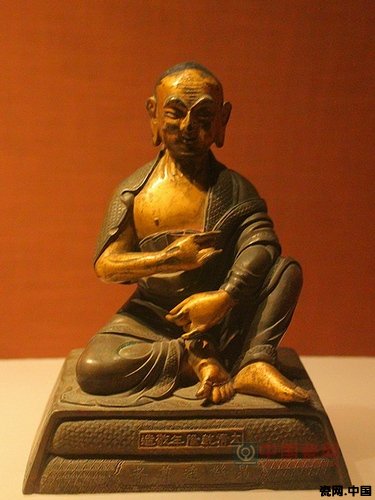

清 乾隆 銅泥金昂機達尊者像 北京宮廷

這是一尊清乾隆時宮廷六品佛樓供奉的佛像,屬六品中“般若品”的品類。黃銅鑄造、面部和軀體裸露部位泥金,衣不施金;鑄胎厚重,做工精細,封底采用剁口法。反映了乾隆宮廷六品佛樓佛像“鎏肉不鎏衣”的工藝特點。

清 銅藥師佛像

清 銅鍍金藥師佛像

清 壽山石雕羅漢像一組

清 銅鍍金摩利支佛母像及坐具

——二輪輦車

摩利支是印度梵語音譯,意譯“陽焰”。原是古印度神話傳說中的天神,神通廣大,能在日天(太陽)前行走,她能看見日天,日天卻看不見她。后被佛教吸收,藏密尊奉為佛母。其形象與豬有著千絲萬縷的聯系,或頭上長一豬頭,或以豬為坐騎,或駕一輛七頭豬拉的車。這駕輦車是摩利支佛母坐具,車前有七豬拉車,車旁是三面六臂摩利支佛母像。

清 銅鍍金蓮花生像 西藏

印度僧人。8世紀后半期把佛教密宗傳入西藏,藏傳佛教尊稱他為洛本仁波且(軌范師寶)、古如仁波天(師尊寶)、烏金仁波且(烏仗那寶)。通稱白麥迥乃(蓮花生)。初名蓮花光明,后通曉聲明及各種明處,得名蓮花金剛。旋又依一真言阿阇黎寂色學事、行、瑜伽三部密法得密號為蓮花生。其后又從瑜伽師樂天及瑜伽母樂持學無上部法。他曾周游印度廣訪密法大師,成為佛吉祥智的四個證得現法涅槃的弟子之一。由于他對藏傳佛教所作的巨大貢獻,受到各宗派的共同敬仰。他在吐蕃培養造就人才很多,傳說其中得到密宗悉地的,有贊普和臣民25人,如虛空藏、佛智、遍照、玉扎寧波、智童、柱德積等人均為當時有名的譯師。著述收入甘珠爾及丹珠爾的有8種。寧瑪派的密部經典由他主譯的很多。

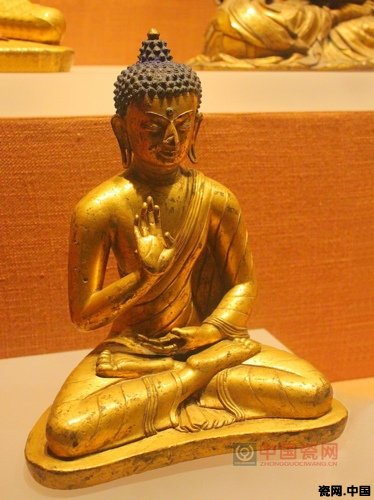

清 銅鍍金不空成就佛像 西藏

不空成就佛是五方佛中的北方佛,他能使一切眾生解除惑業煩惱,成就大愿,從不落空,故稱“不空成就如來”。

清 乾隆 銅關公像 北京宮廷

關帝,又稱關圣帝君。在廣大信眾的心目中,關圣帝君也是一位武財神,敬稱關公。對關公的信仰始于南北朝。光大年間(公元五六七年)當陽縣玉泉山首建關公廟,并在不太長的歷史時間里蓬勃發展,主要表現在廟宇增多,達數十萬座;關公的封號不斷加多。隋朝時出現了大量的有關關公的神仙故事,到了唐朝,關公廟增加,文人墨客詩文或碑帖中常提及關公,并開始出現在家中懸掛關公神像。宋代封為“顯靈王”、“忠惠公”、“祟寧真君”、“胎烈武安王”、“義勇武安王”、“壯穆義勇王”、“英濟王”。元朝封為“顯靈義勇武安英濟王”明萬歷十八年“協天護國忠義帝”、四十二年封為“三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關圣帝君”。到了清代,清統治階級認為自己能入主中原是得到了關公的神佑,所以,順治皇帝特封關羽為“忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精城綏靖佑贊宣德關圣大帝”。