“琴者,情也;琴者,禁也。”吹簫撫琴、吟詩作畫、登高遠游、對酒當歌成為古代文人士大夫生活的生動寫照。古琴寄寓了文人墨客凌風傲骨、超凡脫俗的處世心態,無論從傳統繪畫到文玩器物,從詩詞到歌賦,都能夠看到古琴清幽的身影。

琴音如此悠遠

提起古琴,流傳千古的“高山流水”的典故仍回蕩在心間。司馬相如與卓文君的“有美一人兮,見之不忘。一日不見兮,思之如狂”至今為人津津樂道。古琴又稱七弦琴,是中國最古老的弦樂器之一,至今已有3000多年的歷史。琴、棋、書、畫歷來被視為文人雅士修身養性的必由之路,而古琴因清、和、淡、雅的品格為文人所欣賞,位列“琴棋書畫”之首。千百年來古琴一直是中國文人愛不釋手的樂器,早在先秦兩漢之間,已有為數不少的名琴傳世,黃帝的“清角”、楚莊王的“繞梁”、司馬相如的“綠綺”和蔡邕的“焦尾”,被稱為中國古代四大名琴。其中焦尾琴的故事已經成為后世常用的典故,用來泛指良琴,甚至成為古琴的代名詞。古琴演奏中,物我一體,樂思相融,充分體現了中國的傳統精神。這種灑脫達觀的境界,在神話與傳說之中名琴故事不勝枚舉,雖難以一一考究,但這些名琴卻伴隨著美麗的故事,在中國傳統文化中遺留下閃亮的軌跡。

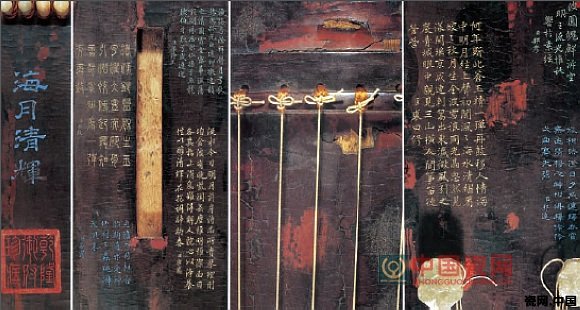

傳說原始時代神農氏曾“削桐為琴,繩絲為弦”,創造了最初的琴。桐木不止一種,但只有梧桐可以制琴。由于古琴是用木質材料制成的,所以其耐久性較差。要想長久的保存比較困難。一般來說,至今能見到的傳世名琴多為唐宋以后的作品。不過,作為文人士大夫、甚至古代帝王們鐘愛的樂器,古琴又因透著特有的孤傲與高貴而受到了特殊追捧:歷史上的名琴往往被作為傳世之寶世代珍藏,幾百年的不計其數,千年古琴也屢有所見,年代最久遠的已有1200多年。目前留存至今的古琴,主要是唐宋以后的作品,如故宮所藏的“九霄環佩”、“大圣遺音”、“玉玲瓏”、“飛泉”,中國藝術研究院所藏“枯木龍吟”,中央音樂學院所藏“太古遺音”等。這些琴中珍寶不僅年代久遠,制作精美,而且大都仍能發出優美的琴聲。這些古琴形制各異,漆色斑斕;具有很高的美學價值的斷紋,如蛇腹,如流水,如梅花,或如牛毛般細密,或如冰裂向四面放射;造物的神工鬼斧,另人感嘆不已。

古琴與繪畫

受中國“天人合一”觀念的深刻影響,中國古人彈奏古琴往往會選擇林石、山巔、水涯、竹林交蔭等幽靜之地。《紅樓夢》第八十六回,賈寶玉得知林黛玉會撫琴時,便要林妹妹為自己演奏一曲。這時林黛玉說了:“若要撫琴,必擇靜室高齋,或在層樓的上頭,在林石的里面,或是山巔上,或是水涯上。再遇著那天地清和的時候,風清月朗,焚香靜坐,心不外想。”又說:“若必要撫琴,先須衣冠整齊,或鶴氅,或深衣,要如古人的像表,那才能稱圣人之器,然后盥了手,焚上香。”

在中國山水畫中,除了描繪文人墨客喜愛古琴的意境之余,也描繪出了文人彈奏古琴的一招一式與環境,如唐代周昉的《調琴啜茗圖》,中間三位宮中貴婦,一人在石桌上調琴,另外兩位貴婦則一邊啜茗,一邊側耳靜聽琴聲。兩側的侍者,一人手端茶托,一人執茶杯。人物神態端莊嫻靜。人物組合有坐有立,疏密得體,富有變化。同時也有一些人物畫隱約顯示出與“高士”的聯系,如:元代王振朋的《伯牙鼓琴圖》、明代張路的《聽琴圖》、清代任薰的《彈琴圖》。另外還有南宋的《深堂琴趣圖》、元代趙孟頫的《松蔭會琴圖》、明代朱端的《煙江晚眺圖》、清代潘恭壽的《山水圖》等,這些畫作惟妙惟肖的體現了琴人、古琴、山水的有機結合;畫作中的松、竹、流水、芭蕉等,都是文人墨客所喜好的植物,在室內彈奏古琴,則一般是端坐于幾凳之上,或焚香或品茗,優雅自在。

現藏于故宮博物院的《斫琴圖》則是迄今僅見的一幅描繪制琴過程的古畫,也是中國歷史上唯一反映樂器制造內容的繪畫作品。《斫琴圖》中所繪人物,或挖刨琴板,或上弦聽音,或制作部件,或造作琴弦。畫面寫實而生動。其中琴面與琴底兩板清楚分明,琴底開有龍池、鳳沼。說明當時琴的構造形制,已是由挖薄中空的兩塊長短相同的木板上下拼合而成。圖中所繪人物與器物均有東晉風格,琴面板和底板的形狀,對研究古琴形制、鑒別古琴年代有著極大的價值。

天下誰人不識君

自古中國文人愛琴,《詩經》作為最早的琴歌總集,將古琴的記載反復出現于字里行間,可見在當時,琴樂已廣泛地滲透到社會生活的各個層面。春秋時期,孔子酷愛彈琴,無論在杏壇講學,還是受困于陳蔡的時候,都不忘操琴弦歌。春秋時期的俞伯牙和鐘子期“《高山》《流水》覓知音”的故事,成為廣為流傳的佳話美談。魏晉時期的嵇康給予古琴“眾器之中,琴德最優”的至高評價,最終在刑場上仍舊彈奏《廣陵散》作為生命的絕唱。唐宋時期描寫聽琴、彈琴的詩詞,更是車載斗量。

“蜀僧抱綠綺,西下峨嵋峰。為我一揮手,如聽萬壑松。客心洗流水,余響入霜鐘。不覺碧山暮,秋云暗幾重”。從李白的詩中不難看出,蜀僧和李白通過古琴的安靜悠揚之聲成為知己之交。而另一位詩人白居易去野外游玩時,車中只放一把古琴和一個枕頭,竹竿上懸著兩只酒壺,抱著琴喝著酒,興盡而返,同時留下了大量關于古琴的詩篇,如“蜀桐木性實,楚絲音韻清。調慢彈且緩,夜深十數聲。入耳澹無味,愜心潛有情。自弄還自罷,亦不要人聽。”唐代文人劉禹錫則在他的名篇《陋室銘》中為我們勾勒出一幅“可以調素琴、閱金經。無絲竹之亂耳,無案牘之勞形”的淡泊境界。人稱大詩人王維詩中有畫,畫中有詩,他的《竹里館》也曾提到:“獨坐幽篁里,彈琴復長嘯。深林人不知,明月來相照”,生動描繪了文人們獨特的彈琴場合,精妙地體現著與佛教禪宗“不立文字,直指人心”相通的直覺和感悟。其幽深含蓄,恬淡自然,空寂靜穆,正是琴樂藝術與禪宗都向往的至高極境。

文人風氣所及,皇族和顯貴也不乏喜愛琴藝者。宋徽宗精于琴棋書畫,以皇室之力收集天下名琴,在宮中筑造萬琴堂,還召集琴人修訂琴譜,藏到秘閣中,稱為“閣譜”。俘虜宋徽宗的金朝皇帝章宗由于也喜愛漢族傳統文化,于是從宋徽宗宮中得到了唐代雷氏制作的名琴“春雷”,非常珍愛,臨終前竟命人用此琴與他殉葬,永遠不愿離開此琴。古代社會,不僅樂工歌妓能琴,即便道士、佛徒,乃至社會底層的漁翁樵夫之中,也不乏好琴善琴之人。

古琴拍賣億元時代

2003年11月7日,中國古琴被列入聯合國教科文組織的“人類口頭和非物質文化遺產”。至此,古琴改變了千百年來清冷孤寂的形象,開始走入大眾視野,隨之而來的是古琴收藏在藝術品市場中的登場。正是從2003年開始,古琴在拍賣場上的價格一路飆升。中國嘉德(微博)2003春拍,一件唐代“九霄環佩”琴,曾創出了 346萬元的當時古琴拍賣的最高價格,同年11月,號稱“京城第一玩家”的王世襄夫婦收藏的唐代“大圣遺音”伏羲式琴又以891萬元的高價成交,引發人們對古琴收藏的關注。但是,在隨后5年多的時間里,古琴收藏陷入了盤整狀態,行情看漲但古琴藏家不愿脫手,拍賣市場少有珍稀古琴的身影。2009年,古琴強勢回歸藝術品秋拍市場,一批珍稀古琴高價成交,轟動一時。如在2009年嘉德秋拍中,一件明代“月露知音”琴以2184萬元的成交價再創古琴拍賣紀錄新高;在隨后的匡時秋拍古琴專場中,吳景略收藏的唐代“太古遺音”琴以2072萬元的不俗成績落槌。

進入2010年后,古琴拍賣更是天價迭出。在2010年11月中旬舉行的蘇州吳門藝術品拍賣夜場上,一件明代晚期的孔府“御書堂”乾隆御用無底蕉葉古琴以5800萬元的天價拍出,又創出中國古琴拍賣有史以來的最高價。2010年12月北京保利5周年秋拍中,一件北宋宋徽宗御制、清乾隆帝御銘的“松石間意”琴又創新高,竟破天荒地以1.36億元的天價成交,中國古琴首次突破億元大關。該琴之所以能以1.36億元成交,除了古琴本身所具備的收藏價值外,更重要的是因為該琴除了宋徽宗御制外,還有乾隆皇帝的御題,身價倍增。今年5月下旬落槌的中國嘉德2011春拍上,一件唐代“大圣遺音”伏羲式琴以1.15億元成交。古琴拍賣價格又一次榮登億元成交榜。

一張琴,幾百上千萬甚至上億元,對業外人士來說,簡直不可思議,但對了解內情的人來說,卻在情理之中。目前真正具有收藏意義的古琴存世量極其稀少。古琴拍賣價格的大幅攀升,和其數量稀少密不可分。經歷了歷史和社會變革的滄桑蕩滌,能幸存下來的古琴,尤其是流傳有序的名琴更是寥若晨星,有行家在考察了北京故宮(微博)博物院、南京博物院、上海博物館等館藏機構和包括香港在內多個地區的私人收藏后得出結論:目前存世的包括民國在內的古琴數量應不會超過2000張。古琴收藏大體分為三個檔次:一是唐、宋、元琴和明代皇家宗室制琴,這也是備受藏家關注與追捧的琴,目前在市場上屢創新高的多為此類;二是明代文人制琴,尚有一定數量留存,市場價格也已不菲;三是清代和民國時期的古琴,品質遠遜于前兩類,數量相對多一些。

對于喜歡古琴的普通收藏者來說,即便是第三檔的古琴,其價格依然很高。普通收藏愛好者不妨從新制的名家古琴入手,既穩妥保險,又具有一定的升值空間。因為評定一張古琴的價值,要參考多方面因素,不一定年代越老越好,材質、工藝、品相、年代、式樣以及流傳情況等都影響著一張古琴的價值。一張琴做得好壞,材料第一重要。收藏古琴最重要的標準是音色,而古琴的音色與其共鳴箱內所使用的木材有關。木材越老、越干燥,效果越好。用老木制成的古琴聲音頻率范圍遠遠超過用新木制成的,木質越老,顫音的頻率越高,音色越是渾厚。制作古琴最好的老料大多取自廟宇老屋或敗棺的桐木、梓木。這樣的木頭歷經百年,已經沒有水分了,干燥清爽,堅硬如石,用手敲打,音色純凈清亮,但找到這樣的老料相當不易。這也是為何一些新制的名家古琴價格同樣不菲的原因所在。(編輯:木木)