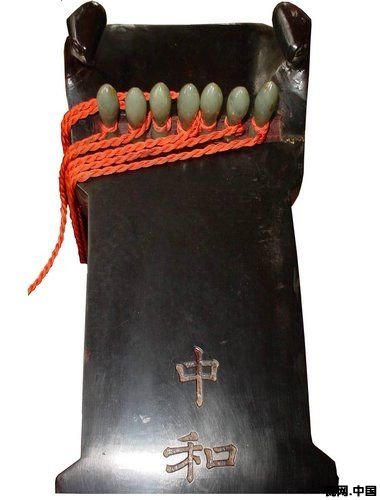

圖1-1 姜抗生藏潞王琴 琴軫局部,琴軫為玉質,側開孔。琴背項部印刻隸書“中和”二字

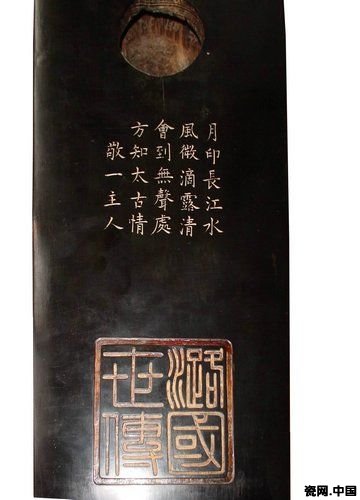

圖1-2 姜抗生藏潞王琴 琴底的五言絕句,款識為:“敬一主人”及“潞國世傳”篆書方印

圖1-3 姜抗生藏潞王琴 琴腹銘文:大明崇禎乙亥歲潞國制玖十玖號

圖2-1 朱龍盦藏潞王琴(琴面和琴底)

圖2-2 朱龍盦藏潞王琴琴軫(木質,下開孔)琴銘“中和”二字

圖2-3 朱龍盦藏潞王琴琴腹銘文:大明崇禎 戌歲制 七號

圖3 臺灣琴家朱龍盦(1907-1975)及其收藏明藩潞王“中和”琴

圖4 中和琴 列子式 明早期 通常125、隱間117、肩寬22、尾寬16、厚4厘米。

古琴,這項代表中國文人游藝生活之首的樂器,在明代得到了長足的發展,上自帝王貴族,如藩王寧、鄭、衡、益、潞及崇昭王妃等,下至文人雅士及平民,流行一時,聽琴、撫琴蔚為風尚。尤其是明代四大藩王(寧、衡、益、潞)在斫琴、纂集琴譜和彈琴方面皆成果斐然,在中國古琴文化史上占據重要的地位。

審言之,古琴原本是文人雅士修身養性的道器,在明代藩王的生活里則除了保留傳統文人的象征價值外,又與更寬廣的歷史、社會脈絡之間產生關聯,反映出藩王們如何借助古琴構建其身份地位的價值觀,呈現出與一般明代文人琴不同的文化意義。

然而,正史中對明代四大藩王在古琴方面的貢獻所載極少,只能借助于一些琴書的記載。而其中記載最多者即是清末民初琴學大家楊宗稷的《琴學叢書·琴話四》,其中有謂“明寧、衡、益、潞四王皆能琴,潞琴最多,益次之,寧、衡最少”,同時,楊氏對諸藩王琴也提出不同的見解,散見于其《琴學叢書》中。以下筆者即參考楊氏論述及其他相關史料,特就潞王琴所反映的文化意義與審美觀加以討論。

潞王琴在傳統史料中的記載

存見的傳統史料有關潞王琴的記載,主要有朱常淓的身世背景、斫琴緣由,潞王琴的形制特色、音聲特質,潞王琴作為御賜之物的經歷等,臚列如下:

1.朱常淓的身世背景

據《明史》的《列傳第八·諸王五》記載,潞簡王翊(liú)死后,其子朱常淓于萬歷四十六年(1618年)襲封并藩居衛輝府。又見于《續高屏縣志·卷十四〈潞王琴記〉》(光緒版)的記載:“史潞王諱常淓,明穆宗之孫,神宗之侄,其父翊,以萬歷十七年受封之藩衛輝,四十六年,常淓嗣封……本朝以卒,杭人呼為潞佛。”

2.朱常淓的斫琴緣由

據楊宗稷《琴學叢書·琴學隨筆二》得知,潞王之所以斫琴,乃因其曾獲得“天啟癸亥(1623年)西湖茂生甫李之所斫之琴,為新安芝梁甫程畹所藏,音韻無有過于此者,遂命良工斫琴四百余張,其音皆不如此琴,不過此琴之美,因命名無極、太極、二儀、四象、八卦。無極琴背面并無圖書,字跡乃八寶鹿角灰漆所成,自太極至八卦皆有潞王之寶圖書一方,琴額不缺二角,下余四百張皆缺二角,腹中皆有次第之號,琴背有‘中和’二字,敬一主人跋一段”。

3.潞王琴的形制特色

據《續高屏縣志·卷十四〈潞王琴記〉》記載:“琴長三尺六寸五分,漆黝黑有光,雜金珠斑,其徽黃金也。軫以菜玉為之,撫其弦聲,清越以長。背隸刻‘中和’二字,字徑寸半許。下刻詩云:月印長江水,風微滴露清;會到無聲處,方知太古情。署曰:敬一主人。皆真書。印篆曰:潞國世傳,印徑三寸,弱篆仿李斯。鳳沼方,龍池圓而大,內周遭刻‘大明崇禎己卯(1639年)歲潞國制八十六號’十四字,亦真書。側窺乃可見額作方折形,類八字尾,與新制亦稍異。”

4.潞王琴的音聲特質

據楊宗稷《琴學叢書》之說,其所見存世的潞王琴有10張,序號至四百四號,可見潞王琴可能有400余張。然楊氏強調存世的潞王琴“形式不一”,其特色是“制作皆極精,灰漆厚而堅,涂朱砂寶玉屑,是以價頗昂,惜聲圓潤而過于微細,賞鑒家寶之,操縵家不貴也。”此外,據楊宗稷說,潞王琴“年淺而音細”“聲圓潤而宏亮者少”。

5.潞王琴為御賜寶物

據清人張道《臨安旬制紀·卷三〈潞王佚事〉》的記載:“潞王好鼓琴,其所制前委兩角,材特精良。崇禎年,明帝嘗出宮中古琴賜之,后流落人間,并稱潞琴。”毛西河有《公望遺甡以潞國之琴賦滿庭芳詞》云:“人傳是,乾清供奉,曾賜諸王。崇禎題歲月,橫紋印綠,蘇帶流黃。自王孫散去,淪落江湖。”由此可知崇禎皇帝曾將潞王琴作為御賜之寶物。

今人對潞王琴的研究與考辨

今人對潞王琴研究與考辨者,筆者所見有三人:沈興順、郭茂基與梁基永。

沈興順藏有兩張潞王琴,并在自著《弦外雜錄》一書中推論:“潞藩造琴始于崇禎癸酉(崇禎六年,1633年),年制約三四十,迨甲申歲(崇禎十七年,1644年)。”沈氏還提出了鑒賞潞王琴的觀點:“可歸納言之:1.腹款年序,排列有次。2.制以定式,尺寸如一。3.面弧圓拱,逾于常琴。4.八寶為灰,斷紋隱現。5.灰厚腹狹,其韻鏗鏘。”

梁基永在《存世潞王琴及其鑒定芻議》一文中又提出一些細致的考察:1.岳山承露——潞王真品,其岳山承露,均為紫檀制成,紋理細膩。承露之兩側,隨額頭之線條而微彎曲。2.焦尾——真品之焦尾,鏤雕卷草花紋,樸實簡單。3.琴背——琴背一側,則作兩如意卷云紋。4.鳳舌——方形。這些特色可參見梁氏提供給筆者的姜抗生收藏之“玖十玖號潞王琴”(圖1-1)。

上述值得注意者是,沈興順將其所藏兩張潞王琴并列比較后,發現“其(潞王琴)制成相距四載,式樣尺寸面弧、木質音聲均無少異,即池沼所在亦不爽分毫,可見源出同一祖本”,“真品岳露冠角制作精良,多屬原配,偽物岳尾鏤琢皆拙。”而郭茂基與沈興順的說法完全一致,他提出潞王琴都用相同的名字、題詞,外形也格外相似,材質、音質都一樣,100多張以上在12年內完成的潞王琴,大小相差不到1毫米。梁基永也提出潞王琴的形制、尺寸皆一致。然而,郭、梁二人皆未提出所據為何?另外,三人皆指出潞王琴的龍池內都有環刻“大明崇禎□□歲潞國制□□號(圖1-3、2-3)”(楷書)。龍池上則刻有隸書“中和”二字。龍池(圓形)與鳳沼(方形)之間有五言絕句一首:“月印長江水,風微滴露清;會到無聲處,方知太古情。”款識“敬一主人” (楷書),下刻“潞國世傳”篆書方印(圖1-2)。

由于筆者尚未親睹沈興順、郭茂基與姜抗生三人所藏之潞王琴,故就親自考察臺灣書畫及古琴家朱龍盦(1907~1975年)所收藏的潞王琴(圖2-1)提供給讀者參考。

根據《續高屏縣志·卷十四〈潞王琴記〉》記載“其徽黃金也。軫以菜玉為之”,但朱龍盦(圖3)所收藏的這張潞王琴琴身上所鑲嵌者并非金徽玉軫,根據梁基永之說:“(潞王琴)金徽,原配為玉軫,原軫皆側開孔,下開孔者即非原配”,參見圖1-1、2-2之異同。

另外,龍池內之刀刻字體有些已無法辨識,目前可見者為“□□崇禎□戌歲□□制□□七號”,根據明代歷史年表,這張潞王琴有可能是明崇禎七年甲戌(1634年)所制。然而,潞王琴年制約三四十張,因此,這張琴的編號仍難以確定。

潞王琴的象征涵義

傳統文人的琴道觀多半是從文人修身養性的意義上來看,潞王也傳承了這個在傳統文人心中根深蒂固的觀念,他對嵇康的《琴賦》的觀點十分認同,其編纂的《古音正宗》卷首之崇禎七年甲戌序中提出嵇康有謂“眾器之中,琴德最優”“能盡雅琴,唯至人”,他還說道:“孤于琴理素心有獲,豈徒宜弦徽、協宮商而已哉,誠以導養神氣,宣和情志焉耳。” 同時,他也強調之所以纂集琴書《古音正宗》,乃因“譜正”“按形”乃“合道”之法,在這些前提下,潞王親自監制古琴。

然而,由于史料不足征,我們尚難以了解古琴在潞王王室中存在的脈絡,也無法了解潞王是如何運用他的政治權力、資源來大量地監制古琴,但潞王琴的生產,其具體的政治意義顯而易見,古琴在潞王的手中已成為政治權力、身份地位的象征,原本作為文人雅士收藏品的古琴,成為帝王權力展現的官方物品。換言之,潞王大量監制古琴,其目的顯然與傳統文人撫琴操縵以怡養情態的境界不同。

因此,可以推論,潞王琴若具有政治方面的象征意義,其必然有不同于民間斫琴的特點,而形成在特定時空下的藝術特質,才能成就超越歷史的價值。所以,在潞王纂集的《古音正宗》里可以發現,潞王在遍審前人的琴式后,創發了“中和琴式”的體制,展現出“中和琴式”在特定的歷史時空的文化構建下所表現的獨特風格。在《古音正宗》里明確地記載此琴制的涵義:“是制也,額起八棱,以按八節;腰起四棱,以按四時;龍池上圓,鳳沼下方,以按天圓地方; 琴尾作環云,托尾作雙星,以按景星慶云,乃成天象,名曰中和。”可知,潞王琴琴式的設計是由八節氣、四時、天圓地方、環云、雙星組構而成的“天象”,再加上體現儒家傳統思想的“中和”琴名,使潞王琴的琴身各部位都被賦予了高度的象征價值。

換言之,潞王琴除了概括地傳承嵇康思想以外,藉撫琴以“導養神氣,宣和情志”的觀念,加上古琴本身所代表的政治教化的意義,其實也可能隱涵著以古琴(眾樂之君)來表現自己的權力與地位的目的。因此,潞王本身既彈琴,纂集琴書,也大量斫琴,凡此皆是為了與其政治理想相得益彰。

潞王琴的賞鑒

潞王要在前人諸多琴式中別出心裁,獨具一格,使潞王琴能作為一種禮儀交流的高規格文化禮品,因此在斫制工藝上就要與一般民間所制之琴有所區別。所以,我們可以從潞王琴琴身的材質與裝飾看出潞王琴的設計別具用心之處。

審言之,古琴琴身的每一個部位原本就有其象征的意義。然而,潞王為了確保這些象征的意義,又不容許其監制的“中和琴式”(中和琴式為潞王在《古音正宗》一書中自己定名的,也稱“皇明潞王敬一道人式”)與其他琴式混淆,就必須集中于某個主題物象或象征物的呈現,才能標榜與象征君王的地位,呈現出唯有潞王才能專享而獨有的琴,也才能使潞王琴在禮儀交流作為饋贈之物時,讓受贈者深感其價值之所在。因此,潞王對其所監制的古琴,不僅在觀賞與撫弄時要有其價值感,他更費盡心思地設計,如何使潞王琴在結構上和音色上有其獨到之處。

在《古音正宗》一書中,收錄了44種不同形制的琴式,可見潞王琴是在考查前人諸多琴式的基礎上改良設計而成。中華書局(微博)于2010年出版的《琴曲集成》,其中編列有“歷代琴式”的明代琴書,如袁均哲輯《新刊太音大全集》、朱厚爝輯《風宣玄品》、蔣克謙輯《琴書大全》、胡文煥輯《新刻文會堂琴譜》、張大命輯《陽春堂琴經》、孫丕顯輯《琴適》、汪善吾輯《樂仙琴譜》、孔興誘輯《琴苑心傳全編》等,皆未見與潞王之“中和琴式”同形制者,可見潞王琴的琴式設計是首創。

而在《中國古琴珍萃》(紫禁城出版社1998年10月出版)一書中有一款琴式名為“列子式”(圖4),其形制與潞王琴很相似,有專家以為是明朝早期琴。然而,經筆者逐一查閱琴書中的“歷代琴式”后發現,古代確實有“列子式”之名,但所見琴書上的“列子式”圖像皆與《中國古琴珍萃》一書中之“列子式”相去甚遠。

再者潞王琴與其他款式的古琴相比較,可以發現其最明顯的特征即在琴額左右兩端有切角,象征八節氣;琴項與琴腰的邊緣呈凹入方折,象征四時,不同于其他琴式是以弧形線條來勾勒出琴項與琴腰的美感,而是以方正的轉折來呈現出莊嚴感。另外,琴身上的造型偏圓,恰與琴項與琴腰對應,展現出方圓相映的“天象”觀念。

至于在漆灰方面,潞王用漆必然選用上品,因此,潞王琴皆選用“八寶灰”(寶石粉末調和生漆),使琴身上的斑斕漆色煥發出高貴的特質。然“八寶灰”的質地堅硬,不易傳音,誠如楊宗稷所言“聲圓潤而過于微細”。而何以潞王選擇八寶灰為漆灰,因為這種象征著帝王之尊的古琴作為傳世的寶物,要具備堅固不易壞的要求,必然要高于一般民間所制之琴的標準。

結語

明代潞王監制古琴400余張,非但在質量上堪稱明代藩王斫琴之冠,其輯纂《古音正宗》一書,其中既有其自創琴曲,也有搜集與參酌各式各樣的琴式而自成一格的琴式,以“額起八棱,以‘按’八節;腰起四棱,以‘按’四時;龍池上圓,鳳沼下方,以‘按’天圓地方;琴尾作環云,托尾作雙星,以‘按’景星慶云,乃成天象,名曰中和”,作為其“按形”“合道”之法。由于潞王琴被賦予了高度的精神象征意義,明崇禎皇帝將其作為御賜寶物。

因此,盡管在正史中未見對潞王演奏技巧與風格的記載,也未見其提出關于琴樂的美學思想和相關理論,然其在中國古琴史上的文化意義別具一格。

雖然今日我們已無法全面重構潞王琴在當時的使用脈絡,但據潞王琴使用的目的與場合推想,或許可以重構部分的歷史情況。潞王琴既有其不同于民間所制之琴的身價,因此,必然會導致后人有仿制偽作的情況,如今人周慶云在《琴史續》中說,當年潞王琴在“民間不可得”,即使西湖琴師文君彥仿制潞王琴,其效果亦“遠不及也”。所以,或許可以推測,當年楊宗稷有可能是看到了部分仿制品,才會提出存世潞王琴“形式不一”的說法。

此外,據楊宗稷說:“潞琴遍天下。”然而,潞王琴在明清時期的“能見度”與流通情況怎樣?目前在文獻上所見的記載,除了清道光年間的梁紹壬《兩般秋雨庵隨筆》提及其藏第十三號潞王琴和清康熙年間的毛奇齡《經問》中提及“家中向有前朝潞王所斫琴,蓄為珍器”之外,楊宗稷《琴學叢書》提及“所見將及十張”,其余文獻中幾乎罕有記載。

(附記:本文之古琴圖片承蒙姜嶸、梁基永及朱甌先生提供,特此鳴謝!)