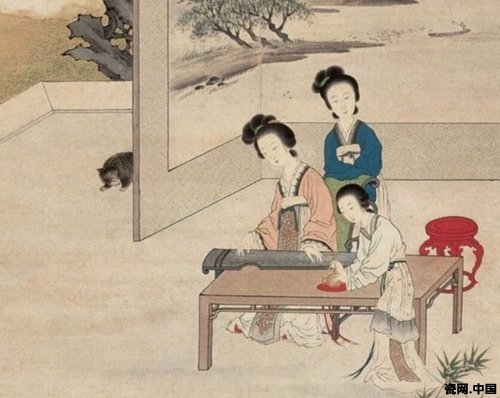

古時,撫琴是士大夫的文化象征,琴桌隨琴器而生,此外還有琴幾、琴架、琴臺,為彈奏者演繹美妙音樂不可或缺,自然也就成了頗具人文雅趣之物。

琴桌的樣式在古代繪畫中常常出現,由于專為彈琴而制,故工匠以琴而作,有大有小。專業的操琴者,講究有張漂亮而又適宜彈奏的琴桌。專用琴桌一般比普通桌子短小,也相對較矮。

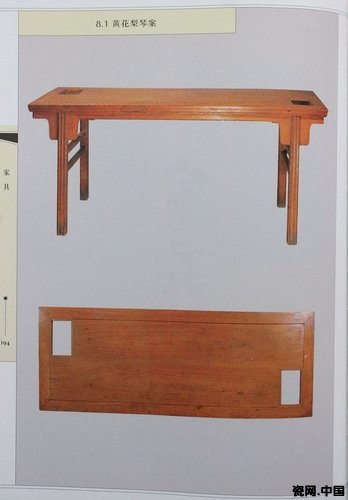

專用琴桌與普通的桌子的規格不同,一般比普通桌子短小,也相對較低;反之,琴凳要高,以兩膝能放進桌下為宜,便于演奏技巧的發揮。一般的琴桌長100—110厘米,寬40厘米,高70—72厘米。另外,也有端頭處開槽(放置琴軫用)的大號琴桌。專用的琴桌早在宋代就已出現。宋代趙佶的【聽琴圖】中所繪的琴桌,面下設有音箱,四圍描繪著精美的花紋。

明清時期的琴桌大體沿用古制,尤其講究以石為面,如瑪瑙石、南陽石、永石等,也有采用厚木面做的。除了這些以外,更有以郭公磚代替桌面的。因郭公磚都是空心的,且兩端透孔,使用起來音色效果更佳。還有填漆戧金的,以薄板為面,下裝桌里,與桌面隔出3—4厘米的空隙,桌里鏤出錢紋兩個,是為音箱。桌身通體線刻填金龍紋圖案,華麗而又實用。

琴桌欣賞:

宋人趙希鵠的【洞天清錄集】言:

“琴案須作維摩様,庶案腳不礙人膝,連面高二尺八寸,可入膝于案下而身向前。【鳳麟按:明曹明仲《格古要論》:“琴桌須用維摩樣,高二尺八寸,可容三琴,長過琴一尺許。桌面用郭公磚最佳,瑪瑙石、南陽石、永石尤佳。如用木桌,須用堅木,厚一寸許則好,再三加灰漆,以黑光為妙。佐嘗見郭公磚,灰白色,中空,面上有象眼花紋,相傳云,出河南鄭州泥水中者絕佳。磚長僅五尺,闊一尺有余,此磚駕琴撫之,有清聲,泠泠可愛。”屠隆《考盤余事》:“或用維摩式,高一尺六寸,坐用胡床,兩手更便運動。高或費力,不久而困也。”】宜石面,為第一,次用堅木厚者為面,再三加灰,漆亦令厚。四腳令壯,更平,不假坫扱,則與石案無異。永州石案面固佳,然太薄,板須厚一寸半許,乃佳。若用木面,須二寸以上,若得大栢大棗木,不用膠合,以漆合之,尤妙。又見今人作琴桌,僅容一琴,須闊可容四琴,長過琴三之一,試以案較琴聲,便可見。琴案上切不可置香爐雜物于前。吳自強《云山集》云“于案面作小水槽”,不必爾也。”

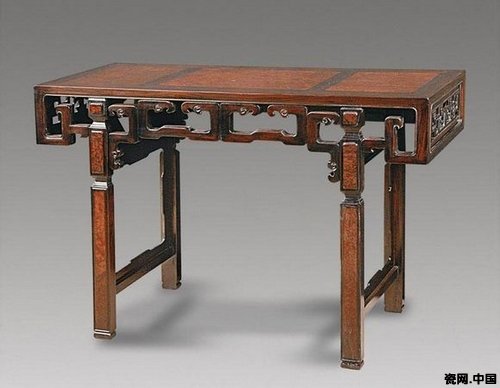

王世襄《自珍集》:

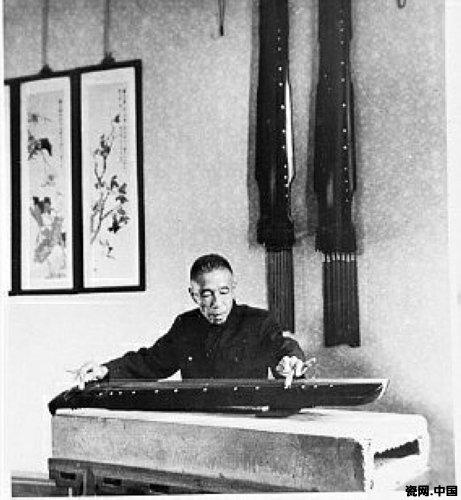

“惟琴幾必須低于一般桌案,長寬尺寸以160厘米×60厘米為宜。開孔內需用窄木條鑲框,光潤不傷琴首。予正擬延匠制造一具,適楊嘯谷先生移家返蜀,運輸不便,家具就地處理。予見其桌適宜改作琴幾,遂請見讓,在管先生指導下,如法改制。平頭案從此與古琴結下不解之緣。平湖先生在受聘音樂研究所之前,常惠臨舍間,與荃猷同時學琴者有鄭珉中先生。師生彈琴,均用此案。 ”

(王世襄舊藏 黃花梨琴案)

嵌螺鈿描金花卉琴桌:

(126X41X73.5厘米 ,查阜西先生“照雨室”琴齋舊藏,2011年保利秋拍以690000元成交,此桌造型淳樸,通體黑漆描金,漆面完好無缺,精光內涵,斷紋斑駁,色澤高古。造型更為拙樸,高束腰式,腿足與壺門牙子交圈,牙條以下壺門式輪廓非常完整。腿足略有曲度,至中部斷面作曲尺形,即所謂的挖缺做。有良好的共鳴效果和古意盎然的形制)

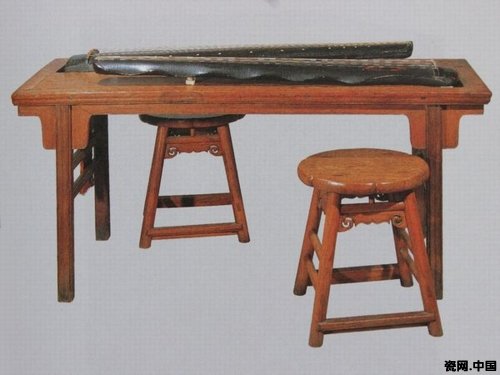

【琴磚】:

明清時琴學大興,空心磚在文人中得到追捧,名之為“琴磚”,更賦文化新意。琴磚式琴桌有的用以琴事,但多數系為陳設,以示清雅。

明曹昭《格古要論.卷中古琴論》琴桌桌面“闊可容三琴,長過一尺許;桌面郭公磚最佳”。明文震亨《長物志 卷七琴臺》:“以河南鄭州所造古郭公磚,上有方勝(紋)及象眼花者以作琴臺,取中空發響。”

圖中琴桌下為柏木拐子龍紋裝飾木架托,其上為漢代空心磚,河南地區產,又稱郭公磚,漢代燒制的空心磚,多是皇宮的鋪路磚,上有花紋,有裝飾和防滑的作用,穿著木屐走在上面會發出叮當的悅耳聲,古人發現以空心磚架琴,在撫琴時可產生共鳴,琴聲悠揚,清音回蕩,故以此作琴桌。

【琴幾】:

琴幾高度比一般現代茶幾略高,以一個正常人雙膝跪地直身時幾面及腰為標準。使用的時候人或坐或跪均可。琴幾一般用三塊板扣合而成,兩端的立板有的采用與幾面成軟圓角的內卷書式,有的則采用直板拼接。“柳陰分綠籠琴幾,花片飛紅點硯池”。

黑漆琴幾:

(清,127X44X49厘米,琴幾面部兩端采用軟圓角與鼓腿膨牙式的板足相聯,足部內翻成卷書式,黑漆罩面,古樸大方,簡潔高雅)