銅鎏金龍鳳紋手爐

銅嬰戲圖手爐

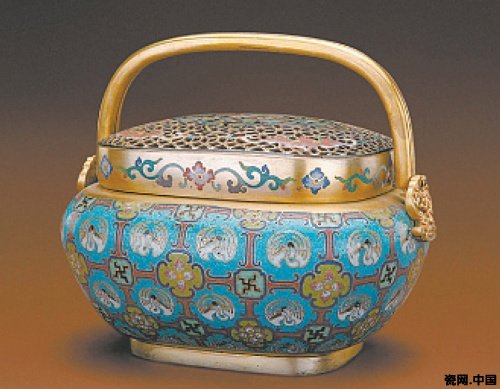

掐絲琺瑯團鶴紋手爐

鎏刻狩獵紋手爐

手爐,是古人冬天暖手用的小爐。因可以捧在手上,籠進袖內,又名“捧爐”、“袖爐”;爐內裝有炭火,故也稱“火籠”。

唐代詩人白居易曾有詩:“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無?”手爐,是在火爐的啟示下演化而來的。手爐的起源,相傳產生于隋代。隋煬帝南巡到江蘇江都,時值深秋,天氣寒冷。江都縣官許伍為拍皇帝的馬屁,叫銅匠做了一只小銅爐,放進火炭,獻給煬帝取暖。煬帝十分高興,捧在手上,便稱之為“手爐”。

手爐是由火盆逐漸發展演變而來,由爐身、爐底、爐蓋(爐罩)、提梁(提柄)組成,自唐朝始創,到明朝中后期,手爐工藝達到了爐火純青的境界。清末以后,手爐工藝開始衰落,20世紀50年代初期,在江浙一帶仍有少量生產。隨著社會的進步,手爐逐漸失去了使用價值,但它的歷史價值和藝術價值卻越來越受到人們的重視,成為收藏愛好者喜愛的藝術品。

手爐有八角形、圓形、方形、腰形、花籃形、南瓜形等,大多由紫銅、黃銅、白銅制成,也有少量瓷器制品。在手爐制作工藝中,最吸引人的當數花紋紛繁的爐蓋。作為散熱區,鏤空雕刻的爐蓋有五蝶捧壽、梅蘭竹菊、喜鵲繞梅等眾多紋形,跟爐身的福祿壽喜、花鳥蟲魚、人物山水等花紋相得益彰,從一個側面反映了傳統民俗文化的博大精深。