龐萊臣以收藏書畫聞名遐邇,而其收藏的雜件文玩卻鮮為人知,環(huán)視龐氏后人捐贈(zèng)或出讓給文博系統(tǒng)的藏品,實(shí)不乏古窯名瓷、古玉雕件、鼻煙壺等文房雅玩。這些可寶的清供都是龐萊臣生前所用及把玩之物,試想這么多物件點(diǎn)染一個(gè)人的書房,該是何等雅致!早年間,作為舊時(shí)文人增養(yǎng)人文氣韻的小玩意,如今也成為了市場的熱點(diǎn)。

2011年6月,有清雍正 黑地銅胎畫琺瑯牡丹花卉煙壺在北京拍賣場成交460萬元者。而在2010年5月,亦見有乾隆年款的御制品銅胎琺瑯彩西洋人物鼻煙壺,以928萬港幣成交,創(chuàng)下了鼻煙壺拍賣的世界紀(jì)錄。

龐萊臣所藏的鼻煙壺中,不但有同類型的珍品,亦有清代鼻煙壺內(nèi)畫四大家的作品,以及玻璃、瓷玉、瑪瑙等各種材料制作的鼻煙壺精品。

鼻煙壺趣話

所謂鼻煙壺,只流行于清代,本是用來存放鼻煙的容器。其體形小巧玲瓏,大者不過6-8厘米高,小的只不過3-4厘米高。有關(guān)鼻煙壺的起源研究至今沒有清晰,文獻(xiàn)記載以清代王士禎的《香祖筆記》最早最可信,此書寫成于康熙四十二年、四十三年(1703—1704),作者曾任康熙朝刑部尚書,書中對(duì)康熙宮廷鼻煙壺記載詳細(xì):“近京師又有制為鼻煙壺,云可明目,尤有辟疫之功。以玻璃為瓶貯之。瓶之形象種種不一,顏色亦具紅、紫、黃、白、黑、綠諸色,白如水晶,紅如火齊,極可愛玩。以象齒為匙,就鼻嗅之,還納于瓶,皆內(nèi)府制造。民間亦或仿而為之,終不及。”上有帝王好之,臣下必甚矣。清乾隆年間成為鼻煙壺制作的繁榮時(shí)期,道光年間又創(chuàng)制出更具藝術(shù)特色的內(nèi)畫鼻煙壺。清末,由于紙煙的傳入,煙壺慢慢淡出歷史舞臺(tái)。以下選摘了一段關(guān)于臺(tái)北故宮博物院那志良先生,曾經(jīng)記述小時(shí)候祖父在茶鋪?zhàn)邮褂帽菬熞约芭c同好玩賞鼻煙壺的情景,至今想來別有一番味道,現(xiàn)在雖已見不到聞吸鼻煙的習(xí)尚,然而這一風(fēng)氣在清末民初之時(shí),還是風(fēng)行一時(shí)的時(shí)髦事。

“過了一會(huì)兒,我看他伸著手在衣服里掏、掏出來一個(gè)鼻煙壺,放在桌上。又往里掏,掏出的是一個(gè)煙碟,也放在桌上。

他坐了一會(huì)兒,把鼻煙壺拿出來,找開蓋子,又伸進(jìn)去,由壺里掏出一些鼻煙,放在煙碟上,他看了看,似乎是覺得不夠,又把蓋子上的勺再伸進(jìn)去,又掏出一些。也放進(jìn)煙碟里,然后把壺蓋蓋好。

他用右手的食指,在煙壺上一按,食指蘸上了鼻煙,然后把拇指合到食指上,稍一摩擦,拇指上也有了鼻煙。他先用拇指堵在右鼻孔上,用力一吸,這拇指上的鼻煙,大部分已入了鼻子。他又把食指堵在左鼻孔上,也是用力一吸,這食指上的鼻煙,也進(jìn)入了鼻孔。如此反復(fù)兩三次,手指上已沒有鼻咽了。

他很安靜地坐在那里,仿佛是極為舒服的樣子。

他坐了不久,起身到各桌上,周旋了一次,回來不久,大家都來,都把自己的鼻煙壺放在桌前,大家批評(píng)了一陣子,就各自走去了。”

“內(nèi)畫”鼻煙壺與四大名家

關(guān)于內(nèi)畫鼻煙壺的來歷有這樣一個(gè)傳說:

相傳,清乾隆末年,有位嗜好鼻煙壺的地方小官吏進(jìn)京辦事,因?yàn)闆]有賄賂朝廷官吏,致使公事一再拖延,最后被迫寄宿在寺廟里。因他嗜好鼻煙成癖,鼻煙用完后無錢購買,只得用煙匙去掏黏在壺內(nèi)壁上的鼻煙,結(jié)果在內(nèi)壁上劃了許多道痕跡。他的這一舉動(dòng)被廟里的一位和尚看在眼里,受到啟發(fā)。通過一番實(shí)驗(yàn),便用一根竹簽烤彎削出尖頭,彎勾的竹簽蘸上墨伸入透明的料器壺內(nèi)壁上作畫,從此便有了奇特的內(nèi)畫鼻煙壺。鬼斧神工的內(nèi)畫鼻煙壺最早出現(xiàn)在清道光年間,不知什么原因直到晚清時(shí)才大放異彩,為日漸衰落的清代晚期工藝,增添了一抹余暉。起初匠人是在透明的料鼻煙壺內(nèi)作畫。鼻煙壺的內(nèi)壁光滑,不易著墨和彩繪,所以,內(nèi)畫鼻煙壺始做之初,只能畫一些線條簡單的圖案紋飾。后來,內(nèi)畫藝人用鐵砂、金剛砂將壺內(nèi)壁磨成砂狀,細(xì)膩而不光滑,容易附著墨色,效果如同宣紙一樣。內(nèi)畫技法從此得到發(fā)展,使中國的繪畫技法在方寸之內(nèi),隨心所欲,以小見大。其中清代內(nèi)畫鼻煙壺最具代表人物有周樂元、馬少宣、丁二仲、葉仲三等,世稱內(nèi)畫四大家。

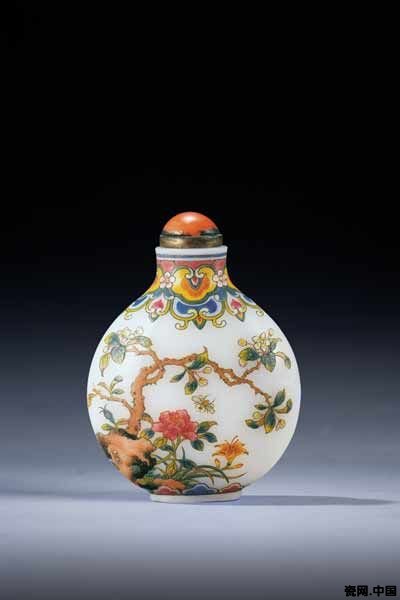

玻璃料胎鼻煙壺

料器制品的鼻煙壺曾早于瓷、玉、石等其他材料的鼻煙壺。清趙之謙《勇蘆閑諾》載:“制壺之始,僅有玻璃,余皆后起也”。料器,質(zhì)密、不漏氣、質(zhì)堅(jiān)、不受潮,乃制作鼻煙壺的上等材料。料質(zhì)鼻煙壺的名貴與否關(guān)鍵在做工。做工精妙上乘當(dāng)數(shù)宮廷御制,如畫琺瑯鼻煙壺精品大都收藏在北京故宮(微博)和臺(tái)北故宮。臺(tái)北故宮收藏的“雍正年制”款竹節(jié)式鼻煙壺是最早的玻璃料胎畫琺瑯鼻煙壺實(shí)物。北京故宮收藏的玻璃料胎畫琺瑯鼻煙壺均是乾隆朝的作品,幾乎件件都是珍品。其次就屬西洋所制作的五色玻璃鼻煙壺。正是由于玻璃料胎畫琺瑯?biāo)a(chǎn)生的獨(dú)特魅力,故在晚清民間有“古月軒”之神秘傳說,傳說此種鼻煙壺落款“古月軒”乃堆料所成,其色彩與一般不同,康熙、雍正時(shí)少見,乾隆朝居多,嘉慶以后則絕跡。當(dāng)然,此種說法筆者并不認(rèn)同,純屬子虛烏有。

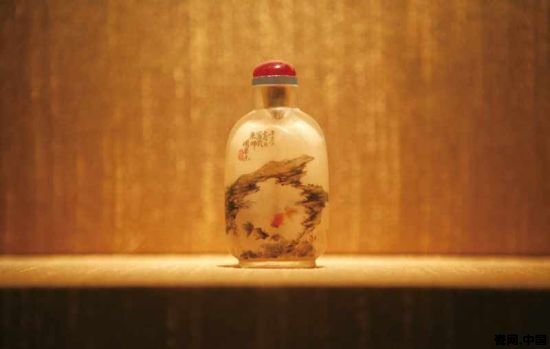

(1)周樂元內(nèi)畫山石魚蟲料鼻煙壺

清光緒

高6.0厘米 寬3.3厘米

煙壺圖案布局巧妙別致,奇巖中開一小泓,四條金魚游躍其間。山石上蛐蛐振翅鳴叫,空中蜻蜓飛舞。壺兩面均有行書題款,上款題:“韻笙仁兄大人清賞。”下款為:“壬辰春月寫于京師,周樂元。”并畫“元印”篆書陰文章一方。

周樂元,北京人,光緒年間著名的畫壺匠師。歐美、臺(tái)灣、香港、新加坡等博物館和個(gè)人珍藏有他許多作品。目前已知周樂元最早的內(nèi)畫鼻煙壺作品創(chuàng)作于1882年,而最晚是1893年。周氏畫壺題材廣泛,內(nèi)畫風(fēng)格是仿王石谷、新羅山人等名家手筆,筆力嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)格以蒼勁勝,山水人物、花鳥蟲草無不精彩。該壺是他晚年的作品,他以抽象的布局手法,構(gòu)圖意境高雅,山石皴染,筆法老辣,魚蟲形象生動(dòng),色彩濃淡相宜,是一件內(nèi)畫鼻煙壺中的優(yōu)秀作品。

(2)周樂元內(nèi)畫盆景清供料鼻煙壺

清

高6.3厘米 橫3.2厘米

此煙壺以透明玻璃為胎,翡翠為蓋,整體圖案的主題為貢飾,壺身以一塊奇石連接兩面,壺一側(cè)有行書落款:“法南田老人筆意,作于三十六疏齋,周樂元”,筆法清秀而遒勁,墨色飽滿圓潤,整體圖案層次分明,布局巧妙別致,一股文人畫氣息撲鼻而出。

(3)馬少宣內(nèi)畫魚藻圖料鼻煙壺

清光緒二十六年(1900)

高6厘米 寬3.3厘米

煙壺作扁方形,配翡翠煙蓋,下有象牙煙匙相連。壺正面內(nèi)畫二紅二黑四條金魚,戲嬉于水藻之間。右上角題款:“魚躍于淵”四字楷書銘。壺背有題詩一首,曰:“池塘春暖水紋開,堤柳垂絲閑野梅;江上年年芳意早,蓬瀛春色逐潮來。”落款:“庚子孟春,于京師作,馬少宣。”意境清新,朗朗上口,圖文并茂,確是一件內(nèi)畫佳品。

馬少宣(1867—1939),名光甲,字少宣。回族,北京人。內(nèi)畫煙壺名家,居北京牛街。其流傳作品較多,以書法見稱,極負(fù)盛名。其作品最常見的形式是一面繪畫,一面題字,成為獨(dú)家風(fēng)格。該鼻煙壺是馬氏于光緒二十六年(1900)的作品。為馬少宣內(nèi)畫壺中的代表之作。