中國竹刻藝術(shù)是人類歷史的文化遺產(chǎn)。竹刻藝術(shù)家們以刀代筆,以竹子為載體,將書、畫、詩、印等藝術(shù)樣式融為一體,賦予竹子以新的生命。

關(guān)于中國竹刻工藝的最早記載見于南朝梁人蕭子顯撰的《南齊書》中。那時的竹刻還只是用于杖頭、如意、拂柄、筆斗、抓背之類。到了唐宋兩代,竹刻范圍逐漸擴大,既運用于各種實用的物件上,更多的制品則供人欣賞。竹刻將書畫和雕刻熔于一爐,成為富有詩情畫意的特種工藝品。據(jù)北宋郭若虛著《圖畫見聞志》記載:“唐德州刺史王倚,家有筆一管,稍粗于常用,筆管兩頭各出半寸已來,中間刻《從軍行》一鋪,人馬毛發(fā),亭臺遠(yuǎn)水,無不精絕。每一事刻《從軍行》詩兩句,……其畫跡若粉描,向明方可辨之。”可見,早在1000多年前,竹刻工藝已達(dá)到相當(dāng)高超的水平了。

竹刻藝術(shù)歷史悠久:

遠(yuǎn)古時代,先民就已利用竹子來紀(jì)事。

西周時記載政事等,已廣泛使用竹簡,而大臣朝會時手中所持的笏,也系用竹子做成,其上刻有文飾。

春秋戰(zhàn)國時期的盛酒器“卮”(湖南19號戰(zhàn)國墓出土),有用竹子制成的,其三足雕刻成獸蹄狀。

漢時用的毛筆(甘肅武威漢墓出土),在筆桿上陰刻有隸書。

漢時用的竹制勺(湖南馬王堆一號墓出土),其上刻有浮雕,線條流暢,令人驚奇。

文獻記載,東晉書法家王獻之有筆筒名“裘鐘”,乃用斑竹制成。

唐代時傳入日本,至今仍保存完好的現(xiàn)藏正倉院的樂器“人物花鳥紋尺八”一管,三節(jié),遍體文飾,孔正面五、背面一。孔之四周及節(jié)之上下均有圖案花紋。管上分布仕女、樹木、花草、禽蝶諸形象,純是唐風(fēng)。其雕法用留青,保留青筠作物象,以去青筠下露之竹肌為地。這是馬王堆漢墓發(fā)掘之前所能見到的傳世最早的竹刻件。

唐代尺八 日本奈良東大寺正倉院所存

宋代尚文,涌現(xiàn)了一支龐大而有素養(yǎng)的文人士大夫階層,他們的審美思想與追求,直接影響了整個工藝領(lǐng)域的發(fā)展,為明清竹刻藝術(shù)的興起與發(fā)展打下了重要的基礎(chǔ)。

明、清時期竹刻在江南得到發(fā)展,形成了各具特色的竹刻流派。由此而起,竹刻逐漸形成一種專門藝術(shù)。

嘉定派由明代正德、嘉靖年間的朱鶴(號松鄰)開創(chuàng),雕法以深刻為主,其子朱纓(1520—1587,號小松)、孫朱稚征(號三松)繼之并有發(fā)揚,祖孫三人世稱“嘉定三朱”,為嘉定派的形成及藝術(shù)風(fēng)格的確立打下了堅實的基礎(chǔ)。“三朱”之后,有侯崤曾、沈大生、秦一爵,及清初,有沈兼、周乃始、王永芳等俱稱名家。至清康熙時有吳之璠(字魯珍)、封錫祿(字義侯)、封錫璋(字漢侯)、顧玨(字宗玉),雍正時有施天章(字煥文)等,俱稱大師。乾隆時周顥(號芝巖),世稱“合南北宗而為一體”,“二百余年首屈一指”。其他竹人,各有專長。嘉定竹人,前赴后繼,各顯神通,贏得竹刻之鄉(xiāng)的美名。

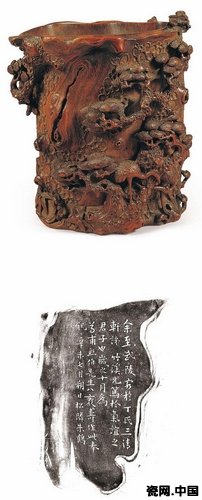

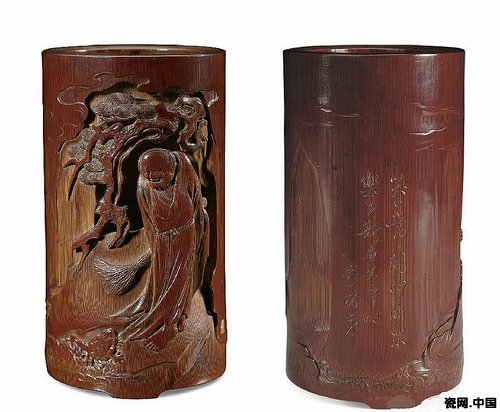

朱鶴 竹雕松鶴筆筒南京博物院藏

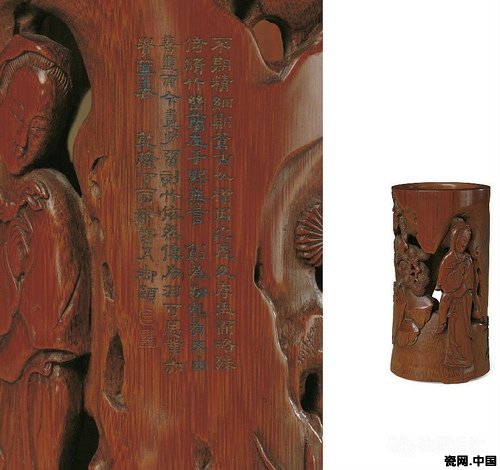

朱纓 竹雕劉阮入天臺香筒上海博物館藏

朱稚征 竹雕仕女圖筆筒故宮博物院藏

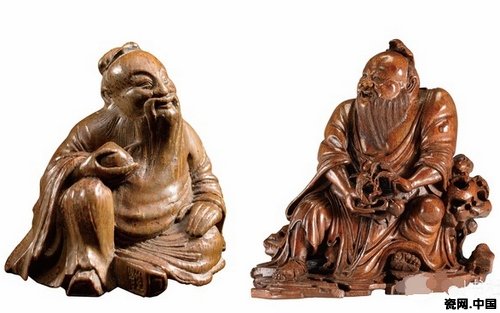

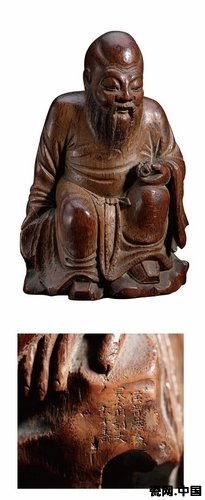

侯崤曾 竹根雕壽星上海博物館藏

吳之璠 劉海戲蟾圖筆筒 上海博物館藏

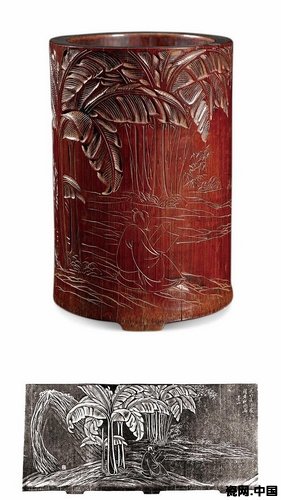

周乃始 竹刻蕉蔭讀書圖筆筒 上海博物館藏

金陵派名家,明代有李耀(字文甫)、濮澄(1582—1648,字仲謙),而濮澄則被認(rèn)為是金陵派的創(chuàng)始人,雕法以淺刻為主。清代乾隆時期僑寓揚州的潘西鳳(號老桐),原為浙江新昌人,因鄭板橋的推譽,被認(rèn)為是濮仲謙以后一人,故也稱為金陵派代表人物。

濮澄 竹刻梅花詩文扇骨天津博物館藏

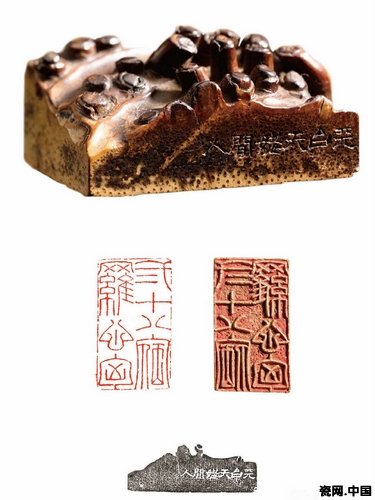

潘西鳳 竹根印二十八宿羅心胸 上海博物館藏

上述兩派外,明代尚有張宗略(字希黃),長于留青,因籍貫無考(有說為浙江人,有說為江蘇人,也有說是湖南人),后人無稱是何派。

及清代后期,又有所謂黃巖派,代表人物為方絜(號治庵),擅長陷地深刻;蕭山派,代表人物為蔡照(原名照初),擅長淺刻。另有不知籍貫的尚勛,精留青。

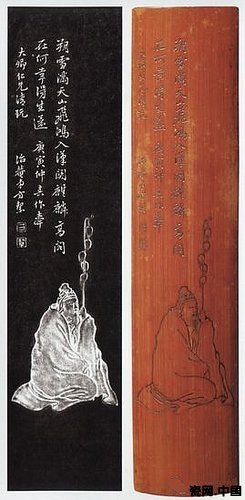

清·方絜竹刻蘇武持節(jié)圖臂擱(右)及其拓片(左) 上海博物館藏

蔡照竹刻作品

至晚清時,崇尚刻金石文,名家有浙江德清的朱寶騮、江蘇吳江的楊澥、長洲的周之禮等,風(fēng)格單一,實在也稱不上派的。

明清時期的竹刻風(fēng)貌,民國時重要竹刻家金西厓在《刻竹小言》作了很精辟的概括。他說:“縱觀四百余年之竹刻,可概括為由明中葉之質(zhì)拙渾樸,發(fā)展為清前期之繁綺多姿;又自清前期之繁綺多姿,嬗變?yōu)榍搴笃谥綔\單一。以雕刻再現(xiàn)書畫,實為后期變化之主要原因。”他的總結(jié)簡明中肯,實在是知者之言。

到了民國時期,由于時代的變革與風(fēng)氣的轉(zhuǎn)變,竹刻藝術(shù)已沒有了往日的風(fēng)采,但流風(fēng)所及,依然有較為精彩的表現(xiàn)。這一時期重要的竹人,有浙江吳興的金西厓(1880—1979)、江蘇嘉定的潘行庸(1886—1961)、吳縣的支慈庵(1904—1974)、蘇州的楊云康(1906—1959)、盛丙云(1909—1968)、常州的徐素白(1909—1976)、蘇州的楊子英(1915—1983)、吳江的徐孝穆(1916—1998)、常州的白士鳳(1923—1997)等。上述竹人中,除金西厓、潘行庸、楊云康三位外,其余的諸位主要創(chuàng)作高峰期則在新中國建立以后。

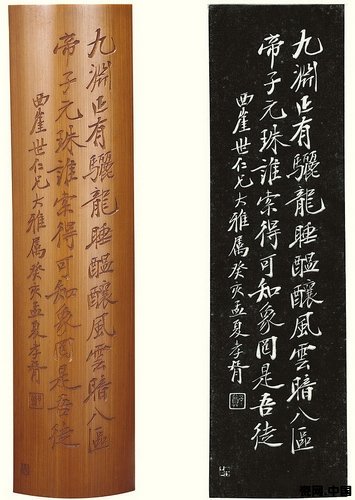

金西厓 鄭孝胥行書臂擱