洪邁塑像

洪邁(1123一l202年),字景盧,號野處,江西樂平人。系南宋名臣洪皓的第三個兒子。

洪皓出使金國時,洪邁只有七歲,在母親的教導下,自覺地發(fā)奮讀書。他每天堅持抄寫四書五經(jīng)數(shù)千字,而且記得很牢,時人稱他為“過目成誦”的神童。年稍長,除繼續(xù)深入研究四書五經(jīng)外,還廣泛涉獵稗官野史、道釋經(jīng)籍、醫(yī)卜星算,并且都達到了較深的造詣。

洪邁二十歲時第一次應試落榜,之后益發(fā)刻苦攻讀。三年后,高中博學宏詞科,從此進入仕途。

紹興三十一年(1l61年),金國南侵,樞密院事葉義問率兵迎敵,以洪邁為參議軍事。兵至鎮(zhèn)江,聽說前鋒部隊在瓜州(今江蘇邗江)與金國交戰(zhàn)失利,建康(今南京)告急,葉義問意欲退守京口(今屬鎮(zhèn)江)。洪邁竭力勸阻道:“現(xiàn)在退守京口,并不能確保京口不失,而建康方面聽說你退兵,將會搖動軍心,益發(fā)導致失敗。”葉義問聽從了洪邁的建議,把兵帶到了前線。不久,另一位將軍在采石磯(今安徽馬鞍山)擊潰了金兵,并收復了河南部分失地。

第二年春,金國派來使臣議和,并通報新主登基。洪邁以接伴使身份接待金國使臣,拒絕金國將河南數(shù)郡予以“歸還”的要求。接著他以翰林學士銜到金國賀新主登基。洪邁在金國以平等禮朝見金主,金國宮衛(wèi)卻令他行陪臣禮。洪邁堅決不從,金國將他封鎖在驛館三天。金主接見洪邁后,意欲囚禁他為人質(zhì),在考慮到新敗的形勢,還是將他遣回了宋邦。洪邁回到臨安(今杭州)后,卻因“有辱使命”而被罷官。

乾道六年(1l70年),朝廷起用洪邁為地方官,知贛州(今屬江西)。他在贛州整治農(nóng)政,發(fā)展生產(chǎn),修造橋梁,重建學宮,使百姓們過上了安定的生活。

淳熙二年(1175年),洪邁調(diào)任婺州(今浙江金華),他又狠抓水利建設,實行耕者出力,田主出谷,修筑塘堰灌溉工程八百余處,使婺州各縣均獲得好收成。

紹熙元年(1190年),洪邁晉升為煥章閣學士,兼紹興知府。當時浙東因生產(chǎn)絲綢,官府以“和市”為名而低價收買,成為一種變相的賦稅。洪邁上任后全面核查,發(fā)現(xiàn)浮報虛攤四萬余戶。他將核查情況上書給朝廷,朝廷核實后,減免了全部被虛報戶應征的絲絹四萬余束,百姓無不感激。后來他將調(diào)查所得情況匯編成《會稽和買官事》一書,共十七卷,成為后世研究宋代稅制史的重要參考資料。

洪邁數(shù)進數(shù)出朝廷,在任詞臣、做史官期間,忠君勤政,頗得宋孝宗器重。任中書舍人時,記錄起居注,編成《祥曦記注》。在史館,負責編修《四朝帝紀》。紹熙二年(1191年),洪邁六十九歲,以年老辭官返鄉(xiāng)。

紹熙四年(1193年),樂平遭遇旱災饑荒,廣大農(nóng)民挖掘蕨萁根舂碎過濾制成生粉食用,使之度過了荒年。洪邁對此印象很深,將它收入《容齋隨筆》。他還將寓居浮梁的鄱陽籍狀元彭汝礪贊揚浮梁知縣許彭年為政清廉,在浮梁不買瓷器一詩也收入了此書。

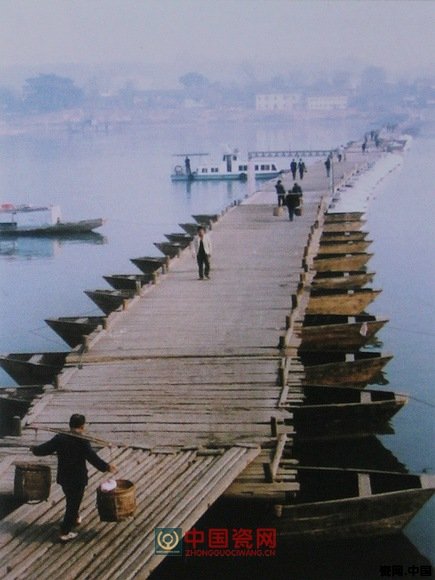

現(xiàn)存的贛州古浮橋,名叫惠民橋,又稱東津橋、東河浮橋。浮橋長約400米,由100多只小舟板并束之以纜繩相連起來。始建于宋乾道年間(1163—1173年),至今已有800多年歷史。由知軍洪邁所建。

洪邁一生著作豐富,計有四十余種。諸如筆記小說《夷堅志》,文集《野處類稿》以及《萬首唐人絕句》等。其中《容齋隨筆》影響最深,它廣涉經(jīng)史百家、宋代典章、政壇風云、文壇趣話、歷史人物等多方面的筆記匯編。每篇筆記或議論帝王將相的功過是非,闡述治亂興衰的哲理;或評說官宦顯貴的進退得失,引申忠奸逆順的曲直;或記述名流遺逸的美德懿行,顯示為人處世的倫理,是一部熔文、史、哲和道德倫理于一爐的經(jīng)世致用的經(jīng)典著作。八百年來,一直垂范后世。

值得一提的是,《容齋隨筆》受到一代偉人毛澤東的終生珍愛。他百讀不厭,愛不釋手。從延安帶到西柏坡,從西柏坡帶到中南海,每次外出開會、視察,都帶到身邊。直到臨終,這部不朽之作還擺在他的案頭。

洪邁著作