于光

于光(1327—1369年),字大用,江西都昌獅山鄉(xiāng)人,后遷南峰鄉(xiāng)。其弟于鑒玉遷鄱陽(yáng)銀保湖。

元代末期,各種社會(huì)矛盾日益尖銳,導(dǎo)致人民的反抗而紛紛起義,其中以紅巾軍勢(shì)力最大。在北方,領(lǐng)導(dǎo)人為劉福通、韓林兒;在南方,領(lǐng)導(dǎo)人為徐壽輝、彭瑩玉。因起義軍以紅巾包頭,故名。

南方紅巾軍在湖北起義,攻破蘄水(今湖北浠水)后,徐壽輝于元至正十一年(1351年)八月稱帝,國(guó)號(hào)天完,改元“治平”,定蘄水為國(guó)都。次年二月攻下江州(今江西九江)、南康(今星子),接著又攻下袁州、瑞州(今宜春、高安)、饒州(今鄱陽(yáng))、浮梁州(元代浮梁升格為州)、信州(今上饒)、吉安等地,一路勢(shì)如破竹,所向披靡。這時(shí)候的于光,以兵歸屬徐壽輝。

于光,自幼飽讀詩(shī)書,深知大義,磊落有大志,除能作文賦詩(shī)之外,還能彈琴,通岐黃(中醫(yī));一旦持戟上陣,則英勇無(wú)比。當(dāng)時(shí),亂兵四起,他為了保衛(wèi)鄉(xiāng)里的安全,組織鄉(xiāng)里武裝,抵御外敵。當(dāng)徐壽輝部攻下饒州時(shí),他便歸附了紅巾軍。元至正十六年(1356年),被署為院判,鎮(zhèn)守利陽(yáng)鎮(zhèn)(今景德鎮(zhèn)麗陽(yáng)鄉(xiāng)),據(jù)有鄱東和浮南十個(gè)鄉(xiāng)。為利于鎮(zhèn)守,便在利陽(yáng)鎮(zhèn)修筑城墻,以作長(zhǎng)久之計(jì)。公元2006年,在麗陽(yáng)舊城墻遺址處發(fā)現(xiàn)大面積瓷窯,里面尚有碗盤等器皿,有可能是當(dāng)時(shí)供軍之需而設(shè)。當(dāng)城墻還未修筑完畢,便于至正十九年(1359年)被派鎮(zhèn)守浮梁州。于光到浮梁后,首要任務(wù)是完成了城墻的修筑。在民間,有“先有利陽(yáng)鎮(zhèn),后有浮梁縣”的歌謠,說的是于光先筑利陽(yáng)城,后筑浮梁城。據(jù)史志記載,在此之前,浮梁縣城是沒有城墻的。

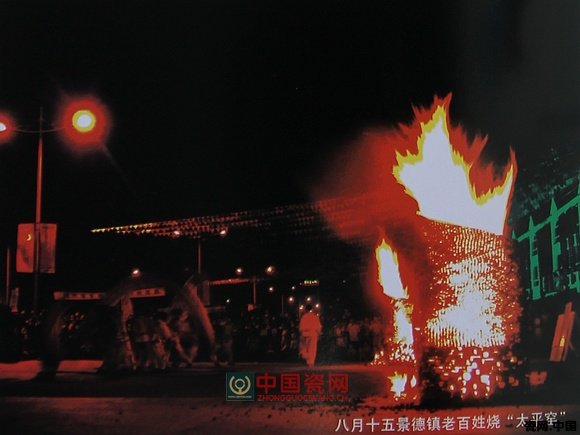

在景德鎮(zhèn),傳說燒太平窯的習(xí)俗也源于紅巾軍。他們利用人民群眾中秋吃月餅的傳統(tǒng)習(xí)俗,在月餅中藏紙條,號(hào)召民眾在中秋晚上殺掉統(tǒng)治自己的元韃子。中秋晚上,人民群眾真的這樣做了,把韃子的尸體拖至河邊或荒郊,把他們的雜物放入窯里燒掉。為慶祝勝利,于是產(chǎn)生了燒太平窯的習(xí)俗,一直延續(xù)到20世紀(jì)50年代初。

八月十五景德鎮(zhèn)老百姓燒“太平窯”

元至正二十年(1360年),陳友諒殺害了徐壽輝,自立為帝,國(guó)號(hào)“漢”。徐壽輝的舊部很是不服,紛紛離去。于光也于當(dāng)年七月,同左丞及幕僚們一起,把陳友諒派來(lái)的同知趕走,并起兵攻下饒州,然后將所轄領(lǐng)地全部歸屬了朱元璋。

于光歸屬朱元璋后,朱委任他為江西參政,鎮(zhèn)守浮梁州。于光原來(lái)就把行臺(tái)(衙署)設(shè)于珠山,并改名為蟠龍山。歸順朱元璋后,為避其忌諱,又改蟠龍山為纛山。纛者,軍隊(duì)里的大旗也。陳友諒曾派兵攻打浮梁州,于光因兵力微弱,棄城赴金陵(今南京)。朱元璋不僅沒有責(zé)怪他,反而委以重任,以后屢建奇功,被封為鷹揚(yáng)衛(wèi)指揮使,鎮(zhèn)守潼關(guān)。原部下大部分為都昌、鄱陽(yáng)人,不隨軍前往者就地業(yè)瓷,稱為“軍窯”。這部分人為以后“都幫”的崛起和稱雄,奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ)。后來(lái),于光在蘭州作戰(zhàn)時(shí)殉難,朝廷追封他為河南郡侯,配享功臣廟。在他的故里都昌南峰以及鄱陽(yáng)銀保湖都建有于光廟,供常年祭祀。