宋應(yīng)星塑像

宋應(yīng)星(1587一約1667年),江西奉新雅溪鄉(xiāng)人。他出身書香門第,兄弟四人,分別名應(yīng)升、應(yīng)鼎、應(yīng)星、應(yīng)品。應(yīng)星從小聰明好學(xué),記憶力超人。據(jù)說與大哥同一師塾,先生規(guī)定他們每天清晨要讀新課七篇。宋應(yīng)星常因貪睡未起,有一次被先生發(fā)現(xiàn)而受到責(zé)備,剛好他大哥已背完了書,宋應(yīng)星也不辯解,便瑯瑯背誦起來,竟未出差錯(cuò)。先生很奇怪,問他:“你沒讀書,何以能背?”應(yīng)星恭敬地回答說:“兄長背書的時(shí)候,我用心地聽著,聽一遍便記住了。”

宋應(yīng)星二十八歲的時(shí)候,到南昌參加鄉(xiāng)試,名列第三,中了舉人。以后曾幾次到北京參加會(huì)試,雖才華出眾,卻屢屢不第。但他沒有因科舉仕途失敗而喪氣,而是致力于科技、自然和哲學(xué)的著作。四十九歲時(shí),寫成了《野議》《畫音歸正》《原耗》等文集。五十歲,完成《天工開物》,同年還寫成《論氣》《談天》。五十三歲,寫完《思憐詩》。這些著作除逸失者外,都為后人留下了寶貴資料。

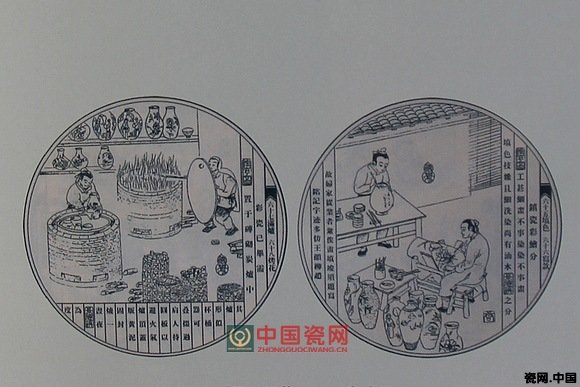

《天工開物》——陶冶圖

《天工開物》是一部科技巨著,初刻于明崇禎十年(1637年)。由于它全面地、系統(tǒng)地總結(jié)了當(dāng)時(shí)我國農(nóng)業(yè)和手工業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),當(dāng)一面世,便受到國內(nèi)外科技界的重視。除國內(nèi)多家書刊摘引或引證外,法國、德國、日本等國的書刊都有節(jié)譯或全譯本,被稱為“中國技術(shù)的百科全書”。其中的《陶埏》,記的則是景德鎮(zhèn)的制瓷情況,由于他親自到景德鎮(zhèn)考察,所以描繪細(xì)致、具體,讀后使人備感親切,仿佛把人們帶到了三百多年前的制瓷坯房和窯場(chǎng)。

他在記述制瓷種類時(shí)寫道:“凡造瓷坯有兩種,一日印器……一日?qǐng)A器……”這便是延續(xù)到20世紀(jì)50年代的“圓、琢二器”兩大系列。在記述陶車時(shí)寫道:“車豎直木一根,埋三尺入土內(nèi),使之安穩(wěn)。上高二尺許,上下列圓盤,盤沿以短竹(木)棍撥運(yùn)旋轉(zhuǎn),盤頂正中用檀木刻成盔頭帽其上。”這種陶車,一直沿用到當(dāng)代機(jī)械化之前。他特別提示說:“共計(jì)一坯工力,過手七十二方克成器,其中微細(xì)節(jié)目尚不能盡也。”這“過手七十二”,應(yīng)是泛指工序繁多,非是準(zhǔn)確數(shù)。他還繪制了葫蘆窯,并詳細(xì)記述了滿窯、燒窯過程,使今人了解了明代制瓷的全貌。

通過今人的研究,宋應(yīng)星所記有一處音誤和筆誤。他寫道:“土出婺源、祁門兩山。一名高梁山出粳米土,其性堅(jiān)硬。一名開化山,出糯米土,其性糍軟。兩土和合,瓷器方成。”“高梁山”應(yīng)是高嶺山,地處浮梁,而不是婺源。可能當(dāng)時(shí)受條件限制,宋應(yīng)星未能親自到高嶺,只是采訪的記錄。因?yàn)槟菚r(shí)瓷工基本上已是都昌和其他縣籍人氏,讀音有誤。直到今天,那些老窯戶和老瓷工,仍把“高嶺”讀成“高梁”。

從上可見,宋應(yīng)星對(duì)陶瓷制造各個(gè)環(huán)節(jié)的記述具體入微,為景德鎮(zhèn)和世界各地的陶瓷研究留下了一份十分寶貴的資料,為中國科技的發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。