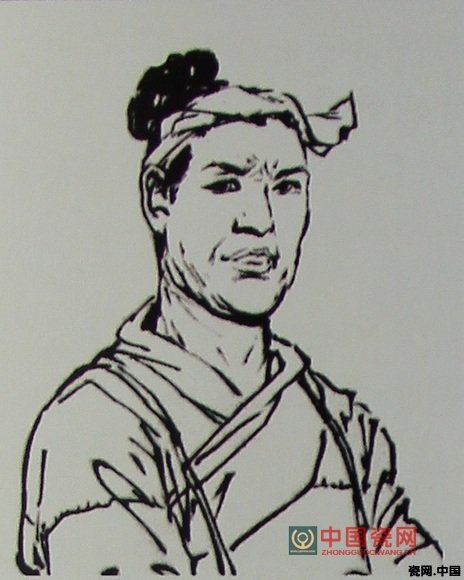

鄭子木

鄭子木,安徽祁門人,生活于清代乾隆末年至嘉慶年間(約1755—1790年)。他家境貧寒,幼年只稍讀詩書。及長,便遠離父母,來到景德鎮茭草行學習瓷器包裝手藝。數年后,技術嫻熟,所茭之草,既牢固,又美觀,很受瓷商們的歡迎。

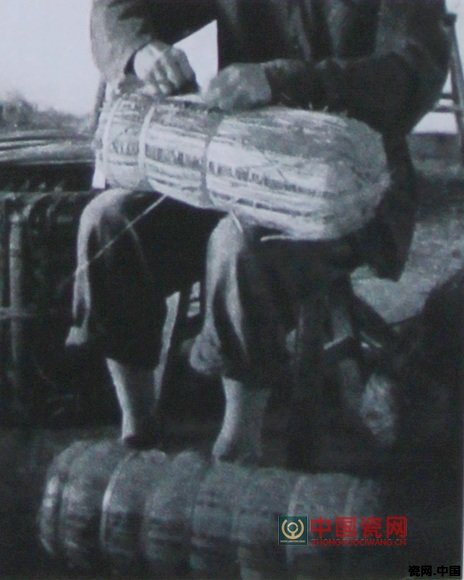

茭草

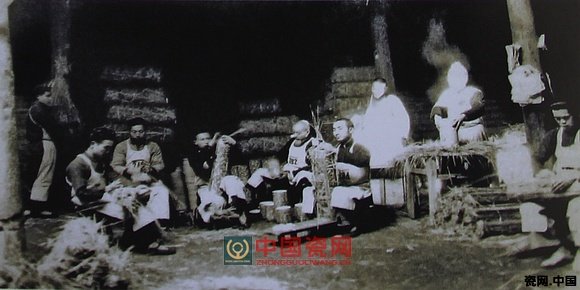

所謂茭草,就是用稻草、竹篾有規則地將瓷器包扎牢固,外表又很美觀,使之在長途運輸中不受破損。按當時行規,茭草工人受雇于茭草行,由茭草行老板發給工錢并負責膳宿。茭草行與瓷器行只有瓷器包裝后的經濟關系,別無他屬。茭草工人的勞動組合以“一條凳”為單位,定員四至五人。某瓷器行需要時,由茭草行派“一條凳”或“兩條凳”前去作業,完工后由老板前去結賬。按慣例,平常工人吃的是白米飯,每月初一、十五,“一條凳”豬肉一斤。后來,茭草行老板把肉給取消了,白米也改成了糙米,工人大為不滿,釀成了大罷工。罷工的領頭人,便是鄭子木。

鄭子木平時沉默寡言,卻生性急公好義,樂意幫助別人解決所遇到的困難。他見老板如此狠心,便邀集十幾位熱心為眾的工友,一同發起了全行業罷工,并得到了其他行業的支持。官府得到報案后,蠻橫地將鄭子木等首領抓了起來,并張貼告示,通令復工。工人們不怕抓,也不受引誘,就是不復工。由于無人茭草,瓷器不能運出,許多船只停泊待貨,昌江河上死氣沉沉,外來瓷商與本地瓷器行都焦急萬分,只得要求茭草行老板與工人頭領談判。經過談判,訂出復工條件:

第一,茭草行老板向官府呈報,立即釋放鄭子木等人;

第二,恢復吃白米飯和“一條凳”一斤肉的慣例;

第三,由饒州、撫州、南昌、徽州四府的茭草工人派出代表,監督老板執行規約,倘有違約,在蘇湖會館罰戲三天;

第四,第一、第二條協議執行后方能復工。

協議簽訂后,官府和茭草行都履行了諾言,斗爭取得了勝利。

時過不久,老板們勾結官府,單方面撕毀規約。茭草工人義憤填膺,重新舉行罷工,而且比上一次更為洶涌。官府連夜又抓走鄭子木等人。他們在大堂上擺著兩盆火,火中分別煨燒著一頂鐵帽和一雙鐵靴。縣官瞪著大眼說:“你面前有兩條路,一條是如要答應爾等條件,你便戴上鐵帽,穿上鐵靴;一條是無條件復工。何去何從,你自己選擇。”鄭子木已知這是到了最后的時刻,厲聲回答說:“為了大眾,我愿選擇第一條!”鄭子木終于被官府用燒紅的鐵帽和鐵靴殺害了。

慘案發生后,工人們沉痛地收殮了鄭子木的遺骸。當用船運回祁門原籍安葬時,全鎮茭草工人和其他行業的群眾,紛紛投擲銅錢捐助,竟然裝滿了船艙。從那時起,廣大茭草工人為了紀念這位為大眾利益而犧牲的勇士,都系上了白圍裙,且代代相傳至今。

看色與茭草