馮承就

馮承就(1866—1935年),字重山,江西都昌南峰鄉梅樹園村人。兄弟六人,其最小,故備受父母寵愛。由于家境貧寒,兼遭受災害,老四、老五離家至景德鎮,在窯里學徒,先是“一夫半”,而后晉升為“二夫半”。數年后,家鄉又連年饑荒,迫于生計,其父母不得不將馮承就托付與他的四哥和五哥了。由于馮承就讀過幾年書,在兩位兄長的求助下,在同宗馮隆典的窯里謀到了“打大錘”的職位。打大錘亦是學徒,不過這是學習管理技能。

馮承就在學徒期間,聰明好學,練寫字,學文化,習珠算,待人又誠懇,深得管事先生和老板的器重。三年滿師后,升為“下手”,又接著晉升為“下港”和“管開窯簿”,這三腳均為窯里管事范圍。他的晉升之快,除了因為勤奮向上的勁頭,還有他的機靈和智慧。在管事期間,從未出過差錯。在馮隆典老板的支持和鼓勵下,他借了一筆錢,與人合伙經營一座窯。滿窯、燒窯時,他總在第一線。在同伙們的團結合作下,生意越做越紅火,盈利日豐,年終分紅頗多。

結婚后,馮承就攜妻上鎮,在小強家弄租了一幢房屋居住,夫妻們省吃儉用,積攢了一筆錢,便與兩位兄長合伙買下了繡球下弄的一幢窯屋(今鹽業倉庫),投入經營。“上陣需要親兄弟,打仗還靠父子兵。”馮承就是下港出身,對窯柴質量了如指掌,又熟悉各個山頭和港口的柴源,所以進柴后按等級堆放,做到燒窯時分階段投入干濕不同的柴。如點火時,用質量差的柴;當追燒到“當門”的時候,用優質柴,干柴烈火,使窯溫迅速上升;養火時,用較濕的柴,維持窯溫。采用這樣不同的投柴方法,控制了窯溫,提高了熱應用效率,降低了熱消耗,縮短了燒窯時間,提高了瓷器的窯青率。在窯工方面,兩位兄長已經是老把式,在攣窯、滿窯、燒窯等方面都積累了豐富的經驗,再加上窯工多是同族人,所以窯越燒越好,信譽越來越高,錢也就越賺越多。

馮承就常說:“易上一百,難聚于千。”當家產有千貫時,除了與人繼續合伙外,還自己獨資建窯,新窯以兒子的名字命名為乾泰窯。這時候又逢天時、地利、人和,正值細瓷迅速發展,柴窯迅速增加,馮家的財產就像滾雪球一樣,越滾越大。不久,又獨資建窯三座,成為景德鎮最富有的窯戶之一。加之他精明能干,膽識過人,在光緒后期,被推舉為柴窯業行會——陶慶窯的“值年”(總老板)。

這一時期,燒窯業發生了戲劇性的變化,占壟斷地位的槎窯因甲申(1884年)大水而銳減,于是乎做窯業的瓷坯擁向柴窯,從而促使柴窯猛增。柴窯的猛增,又導致了窯柴短缺而價格飛漲。陶慶窯為了遏止柴價,于光緒二十年(1894年)宣布“窯禁”,即由原來的三日燒一次窯,改為五六日或七八日燒一次。這雖然緩解了窯柴的緊張,卻引發了做窯業的不滿。光緒二十七年,因禁窯,官司打到了縣署。三十一年(1905年)、三十二年(1906年)又因銀元折紋銀的差價,兩業又對簿公堂。這時候正是馮承就的值年任期內,他為了顧全大局,對做窯業的三窯九會(簡稱“九窯”)作出了很大的讓步,但對恢復“三日一窯”堅決不答應。除了窯柴價格等因素外,可能是窯工超負荷的勞動,“譬如初一卯時滿余堂,酉時封門發火;初二未時停火,又歇三時,亥時初開;初三未、申時開凈余堂,窯工人等尚可偃息七個時辰;至初四又滿”。如此循環往復,怎不病累叢生?馮承就與其兄長均為窯工出身,是深深體會到了這一點的。最后,他在《和息字》上簽字畫押,其略云:“凡九窯坯款繳燒戶柴錢,沐憲恩公裁,鷹洋每元作銀七錢四分五(厘)。”“四大器、四小器……名窯坯價,均照甲辰年(1904年)不易之章。”“做窯者柴錢不欠,不論九窯大小坯碗,窯內步位(即窯位)不得捋前滿后或捋后滿前。”“如辭坯不滿,必須三節前三(次)窯之前議定。”“至于燒窯日期,柴、坯不缺,不越五日,無柴無坯,聽其自便。”此后,陶慶窯與三窯九會多年和平相處,未生事端,保證了瓷器順利生產。

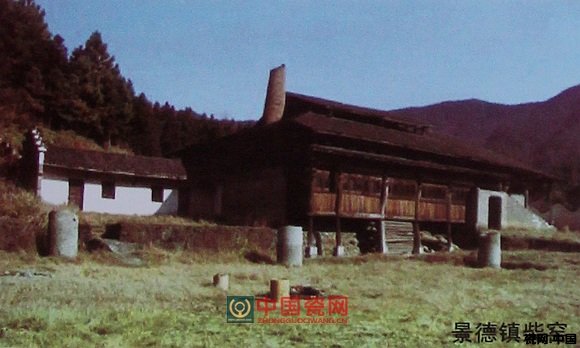

景德鎮柴窯

柴窯窯篷

馮承就由于為人豁達,辦事精明,加之經營有方,飛躍地成為大富翁。鼎盛時期,擁有柴窯五座半,房屋和坯房約四十八幢,在浮梁境內的田地有一百八十余畝,從而躋身“三尊大佛”“四大金剛”之列。他又能樂意資助公益事業,諸如辦學、修路、修橋、修溝、建涼亭等,他總慷慨解囊;對于地方捐稅,更是一文不少,因此,早在光緒二十三年(1897年)就被授予“監生”稱號。三十一年(1905年),因振興瓷業有功,被欽加同知銜,誥授奉政大夫,居住的房屋誥封為“大夫第”。民國以后,他又捐助模范小學,帶頭募集修通蓮花塘至劉家弄的溝捐,因而在民國4年(1915年)五十華誕時,浮梁縣知事陳安送“有功文教”匾祝賀。六十壽慶時,知事邵賢南送“永賜難老”匾慶賀。民國19年(1930年),紅軍初克景德鎮時,他助軍餉千元。民國23年(1934年),他以天后宮窯(今遷古窯瓷廠)積極配合杜重遠的窯業改革。對家鄉父老,更是盡力支援。民國15年和24年,南峰街遭大水災,他購糧近千石,大開祠堂施粥、散糧,時達一個半月之久。這一年,正值馮承就七十大壽,宗族在祠堂立“霖披宗支”金匾,并贈祖墳山地一塊。也是這一年,馮承就溘然與世長辭。

(原作:馮承就之孫馮秉清、曾孫馮春甫)