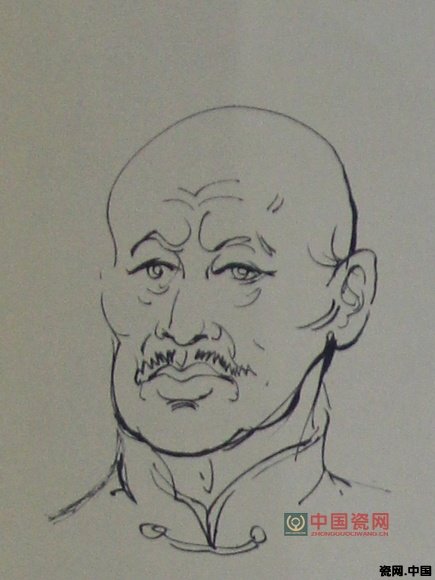

圖1、陳春福

陳春福(1889—1969年),譜名茂源,江西都昌人。幼年隨父學唱高腔,后來到景德鎮拜饒河戲藝人為師,學習戲文和文場(管弦樂)。幾年下來,不僅諳熟高腔,而且能唱饒河戲和操作各種樂器。不久,他便獨立演出木偶戲。

民國4年(1915年),因政局動蕩,浮梁知事陳安下令禁戲,唯木偶戲不禁,為人們酬神還愿所用。從明代起,景德鎮就流行行色戲,看慣了戲的人們一旦無戲看,便紛紛來到木偶戲臺前,以充實其文化生活。酬神還愿的木偶戲很簡單,一副班子兩個人,兩三只木偶,樂器只有平鼓和小鑼。演出時,一人奏樂器,一人撐木偶表演,一唱一和,唱幾段高腔中的祝福性的戲即可,不到半個小時,就演出完畢。陳春福見看戲的人多,加演幾段饒河戲,這一舉動,卻博得了人們的喝彩。于是,他順乎民意,添置木偶,改革唱腔,充實劇目,使木偶戲在禁戲的“真空”時間里,得到了充分的發展。

改裝后的木偶,是用長約60厘米的竹棍頂著頭部,再用兩根竹篾彎成臂膀,前端安皮圓圈,為插刀槍和其他道具用。陳春福并邀請幾位唱饒河調堂會的藝人,一同切磋技藝,排練饒河戲劇目。在酬神還愿時,先演高腔,后演饒河戲,由于上演的戲有故事情節,唱腔為人們喜聞樂見,觀看的人驟然增多。于是,陳春福正式定班名為福星班,請他們演出的主顧也逐漸增多。

御窯廠前面的風火仙廟,供奉著燒窯的祖師爺童賓,按慣例,燒窯業先在此演戲,然后各窯“暖窯神”時依次演出。自禁戲后,窯工們怨聲四起,甚至把燒瓷質量不好也歸咎于此。當他們發現福星班能演饒河戲,硬把他們請到風火仙對面的臺上演出。演員們先演高腔《遐齡天官》,接演彈腔《大解寶》。縣衙就在風火仙隅壁,陳安聞聲而出,窯工們嚴陣以待,演員們提心吊膽。陳安見木偶有眼睛不會轉,有嘴巴不會動,無手無腳,符合禁戲令的規定,也就點頭默認了。從此,演唱饒河調的木偶戲合法化了,生意一天比一天好,正式充當演行色戲的戲班了。

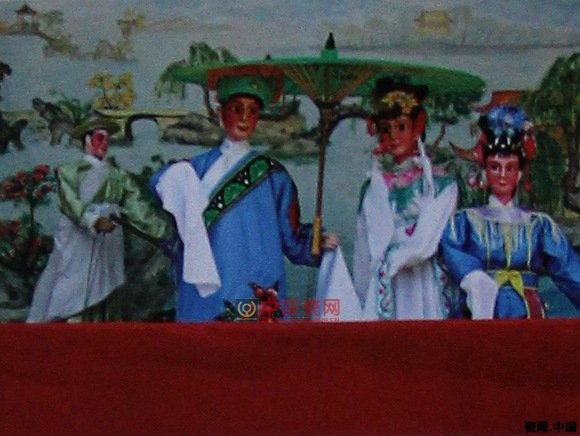

圖2、瓷偶戲《白蛇傳》

民國14年(1925年),福星班已積累了一批劇目,表演也比以前有較大的進步,但還有許多的不足,如木偶涂的鉛粉,外加光油不但容易發黃,而且容易脫落;表演上只注意故事情節,忽視了人物性格的刻化;劇目不豐富,小戲多,大戲少;服裝道具陳舊。陳春福想到,木偶戲要再度發展,必須再度改革。于是,陳春福的福星班做了五件事。

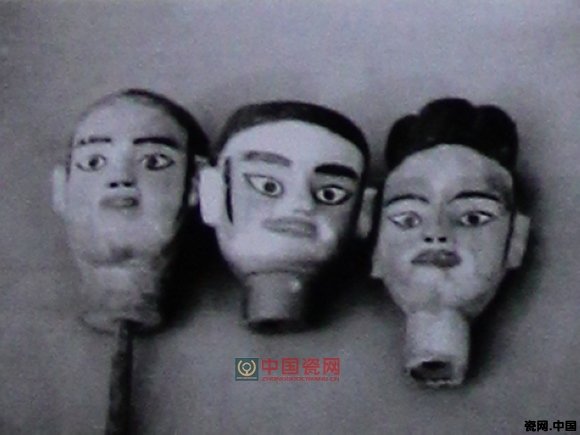

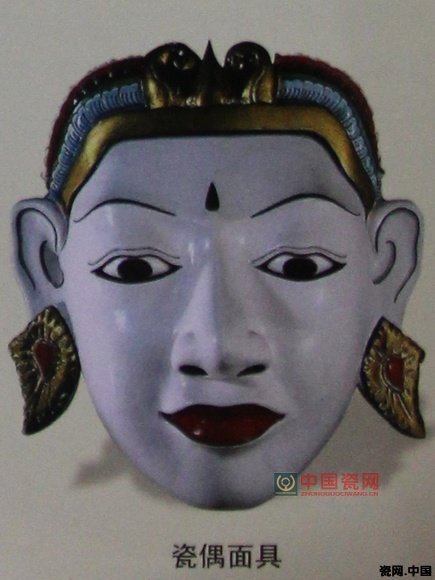

第一,改木偶為瓷偶。當時,瓷雕藝術已達到精湛的水平,觀音、羅漢等瓷雕,不僅造型美,而且色澤鮮艷,永不改變。陳春福請瓷雕藝人根據饒河戲的行當做了四十多只瓷偶。小旦仿觀音,嬌柔艷美;小生仿韋陀,瀟灑英俊;花臉仿關公、張飛等,威武粗獷;小丑仿濟公,滑稽幽默。另外還制作了三十多只花臉面具,以備花臉多或神怪戲之用。同時,請來樂平戲劇服裝師,按饒河戲的服飾,分別做了蟒、靠、宮裝、褶子等以及各式盔帽。為了遮蓋皮圓圈的“手”,衣袖前端安上了水袖。

第二,改革舞臺。改革后的舞臺高3.3米,長、寬各3米,臺前掛繡花彩帳,繡有“普天同慶”四字。兩邊是黑漆柱子,其上嵌金字對聯,對聯曰:“天下事無非是戲;世間人何必認真。”中間是大幕,兩邊的馬門分別繡“出將”與“入相”。幕前設計了特別榫頭,可安放小桌子和大小門帳。臺腳前面拼五塊各66厘米長的雕花板,花板上端有小欄桿,八只姿態各異的獅子分立其上。整個后臺和前臺花板下面,均用藍布圍著,觀眾站在臺下,就如站在萬年臺前一般。

第三,調整演員和樂隊。演員五人,分生、旦、凈、末、丑五行,一本戲中,各任本行當的幾個角色,戲少者兼龍套、宮娥等雜角。樂隊三人,司鼓兼小鑼,上手操贛胡、嗩吶、簫笛兼鐃鈸,下手操二胡兼大鑼。樂隊還兼答白、幫唱。整個戲班,做到人員精悍,一專多能,分工細致。

第四,改革工資。以前是班主請演員,按期付工錢。為了使演員、樂隊與戲班的命運緊密結合在一起,改包銀為“打爪子”的分股制,即將所有收入,除掉一切開銷后分成九股,箱主一股,其余八人各一股。為此,各人拿出自己的絕招,為戲班爭光。

第五,排練大戲。根據人們喜歡看故事完整的大戲的心理,他們虛心向饒河戲藝人求教,同時,吸收外來劇種的劇目,并結合自己的特點,糅合到表演之中。經過近一年的充分準備,于民國15年(1926年)夏歷五月在南昌會館首演,觀看者人山人海,盛況空前,人們被這明亮的瓷偶、艷麗的服飾、嶄新的舞臺、逼真的表演所感動,福星班之名不脛而走,訂戲者連續不斷,幾乎每天都是兩至三場。不久,另一個木偶戲的寶合班,也將木偶改成瓷偶,服裝、舞臺砌末和收入分成,也效仿福星班。

圖3、瓷偶頭

瓷偶戲在長期藝術實踐中,擴大了隊伍,豐富了劇目,培養了人才,形成了獨特風格。陳春福能演奏八種樂器,缺哪項他就操哪項,以致有“八把椅子亂坐”之稱。在表演方面,他擅長演丑角,口齒清楚,表演風趣,拿手戲有《楊戩打刀》《九錫宮》,與江揚保、廖冬茍被合譽為瓷偶戲的“三鼎甲”。

瓷偶戲在表演方面還有一個特點,就是與饒河戲坐唱班藝人合作。旺季時,一天三場,每場開臺有《天官》《大封相》《跳加官》,前后是單折,中間是正本,有時還要加演一折。一段時間下來,演員嗓子啞了,另一個東家接上演,推也推不掉。于是,和東家商議好,戲碼由戲班定,不能由東家點。演戲時,就請來楊家塢或小港嘴的坐場班藝人唱曲,本班演員撐戲,由于雙方關系密切,竟然合作得天衣無縫。有一個叫江發佬的藝人,擅長小生,兼掛須和大花,一次演出全本《蘆花蕩》,他一人把周瑜、趙云、魯肅、張飛、劉備全部包了下來,東家竟不知是一人所唱,這件事一直被傳為瓷偶戲行會中的佳話。

圖4、瓷偶面具

瓷偶戲表演形式為群眾所喜愛,一年365天,就有320天有生意。正月過燈以后下鄉演出,叫做“挨門班”。農民好久沒有看到戲,戲班上門來了,就演上一兩場,一直演到栽禾回來。三月為患天花、麻疹的人演娘娘、爺爺戲,四月、五月為瓷業演行色戲,五月十三演關公戲,二、六、九月的十九日演觀音戲,七月十五日演地藏王戲,八月為黃家洲、八卦圖等地演中秋戲,九月九演九皇戲,十月以后演許真君戲。此外,還有做屋上梁戲、生日壽誕戲、結婚喜慶戲等等。但其中有一天,生意再忙,也不外出演戲,那是六月二十四日,這一天是祖師爺老郎菩薩——唐玄宗的生日,為了慶祝,在班主家里做會。這時,老郎菩薩頭戴皇冠,身穿龍袍,被供奉在會場中央,與會者焚香叩拜,然后吃酒。酒后在空場地演出唐太宗征東的《鳳凰山》。

進入20世紀50年代以后,由于各種政治運動,行會沒有了,廟會也沒有了,城市和農村的富有人家也“翻了身”,一向為這些人服務的瓷偶戲自然也就沒有主顧,于是藝人流散到工廠或農村,只有陳春福等少數人參加了市曲藝隊。1960年,曲藝隊成立瓷偶戲小組,但只演了一段時間。也真是墻內開花墻外香,省木偶劇團和外省的幾個木偶劇團,要觀摩瓷偶戲,為此,應邀舉行過幾場內部演出,才引起市文教局的重視。他們派編導下來整理劇目,并將瓷偶安上了雙手,男性為指示狀,女性為蘭花狀,都保留了便于安插道具的圓圈。經過一段時間的籌備,于1963年“五一”勞動節公演,觀眾很是活躍,連郊區農民也趕來觀看,《景德鎮報》也發表了《熱鬧·風趣·入神》的評論文章。但終因藝人的年事已高,后繼無人,加之設備老化,觀眾逐漸稀少。1966年,破“四舊”浪潮席卷著每個角落,瓷偶戲當然也逃脫不了厄運,陳春福等藝人含著眼淚,將伴隨一輩子的瓷偶一個個砸得粉碎,帽盔道具也付之一炬。從此,前后經歷半個世紀的唱饒河調,有瓷都特色的景德鎮瓷偶戲,正式離開了人間大舞臺。其創始人陳春福也于1969年元月逝世,享年八十一歲。

(原作:陳海澄)