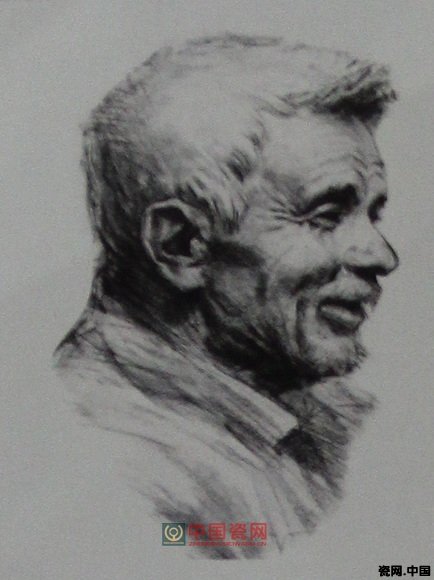

圖1、余式梅

余式梅(1893—1954年),江西都昌人。他的父親原在都昌縣城開一家雜貨鋪,生意清淡,僅可維持一家人生活。小式梅九歲時,父母相繼去世,不得已而隨族人來到景德鎮,在一家脫胎窯戶的坯房里學剎合坯。

剎合坯是圓器行業中最繁忙的工種,過手的工序達十余次之多,計有邋(洗)內水、湯內釉、邋外水、蘸外釉、促底釉。如是青花,要打內箍、打外箍;若是玲瓏器,用水筆滴釉四至五次,每一次都必須先曬干后滴之,然后洗凈內釉,若是東青器,蘸外釉亦有四五次之多,若是荷葉器,還要用小刀將坯的口沿削成曲波狀。最難的是合(配)釉,釉之合適與否,是決定瓷器外表美的關鍵。余式梅通過三年的努力,基本上掌握了各種工藝。按行規,出師后還幫師父三年,即完成一腳任務,工資只有五折、六折、七折,差額為師父所有。在幫師三年中,余式梅各種工藝達到相當水平,幾乎超過了師父。

余式梅獨立后,由于他有一手過硬的本領,工作又認真負責,加上對老板忠誠,對同行又和氣,又肯幫助人,不僅受到窯戶老板青睞,同行們也喜歡,逐漸成為工人中的有名人物。

民國11年(1922年),余式梅到了而立之年,由于他各方面臻以成熟,開始“做頭”了。做頭是明代延續下來的習俗,即一幢坯房內(不含畫坯)所有工種的領頭人。它不僅要求本工種技術過硬,還要熟悉各腳生產工藝,而且還要有組織能力。窯戶在開工時,聘請某人為頭,其他各腳由做頭者延聘。余式梅做頭以后,就解決了許多瓷器犯毛病的原因。有位窯戶,瓷器犯“水邊泡”,這是利坯工在利口沿時沒立起刀刃所致。又有犯“壓釉”毛病的,是出自剮坯工之手,他刀口欠鋒利,在剮底心時不光滑所致。又如剎合坯本身易犯“起釉”(過厚)和“欠釉”(過薄),釉水配得不恰當則易“發驚”(裂紋),還有什么釉應滿什么窯位才理想等等。大黃家上弄有位姓吳的大窯戶,品種為白胎正德湯碗,羅漢湯碗以及五寸碟、茶盅之類,稱“常白釉”,是紅店加彩的高檔瓷。因犯釉驚,長時間不得解決,虧損慘重,吳老板在別人的提醒下,才知是做頭人的責任,于是撤換原來的頭師傅,改請余式梅。余式梅接任后,從原料到各腳工藝逐一排查,原來毛病出在剎合坯身上,因師傅太懶,釉桶不勤洗,完工后又不加蓋,使釉液中有不潔凈的成分。于是換了剎合坯工,原釉倒掉,重新合釉,再燒出來的瓷器,沒有一只犯驚的。吳老板喜出望外,不久便扭虧為盈。

余式梅做頭最紅火的時期是他四十歲左右,同時做頭達十多處,戴家上弄、大黃家上弄、陳家弄的大窯戶都請了他。每天,他勤于職守,到各家坯房嚴巡察看,遇有問題,當時解決,免留后患。他這樣忙,還得力于他的兩個助手,一個叫柳久生,一個叫歐陽大毛。這兩位徒弟高手,不僅幫助余式梅處理了做頭分內之事,還幫助師父傳藝,攜帶眾位小師弟。

余式梅對工人的要求異常嚴格,各腳師傅必須按規范操作;每次出窯犯毛病的瓷器,追究是哪一腳沒有達到要求所致,責令其改正,有不聽指揮的堅決辭退。他對工人的生活亦非常關心,經常給有困難者的解囊接濟。有位工人家鄉遭了水災,他一把掏出六塊大洋,并言明是相贈,不要歸還,從而在工人周圍產生了凝聚力。因此,在民國21年(1932年)被推選為脫胎業工會理事長。

對于余式梅來說,難以處理的事莫過于行業“打派頭”(罷工)。由于工人受壓迫,又物價上漲,常常以罷工來抗爭。行業里來了罷工的通知,坯房里必須停工,否則要挨刀子。做頭的當然也希望改善工人的生活,但他又是資方委托人,需要維護窯戶的利益,因此常處于尷尬地位。余式梅每遇這種情況,總是先到附近的鄉下去休息幾天,避免參加一些過火的行動;等到接近尾聲,他再返回鎮上,作為代表之一同窯戶代表談盤子。由于他在窯戶和工人中都有一定的影響,勞資雙方都能諒解,從而達到和諧,他就是這樣一位能保持平衡的人物。

做頭這一職位,在大千世界里,是一個極其平凡的崗位,但在景德鎮卻非常重要,為保證瓷器質量,為提高瓷都聲譽作出了貢默,功不可沒,余式梅就是其中之一。

(原作:余式梅的徒弟柳久生、歐陽大毛口述,余靜環編寫)