圖1、余忠榮

余忠榮(1896一1968年),江西都昌薌溪鄉竹巒村人。他不僅是景德鎮“燒做兩行”的大老板,而且是一個出類拔萃的燒窯把莊師。他能成為這樣一個傳奇式人物,還得從他父親說起。

他父親余韜金,是個農民的孩子,為避連年水患,十二歲到景德鎮謀生。他先在一個叫馮恭泰的小窯戶的坯房里學徒,后轉到窯里學藝。由于為人正直,工作賣力,又能寫會算,不久被提升為“管開窯簿”。這是管錢財的要職。由于他精明能干,從未出過差錯,馮恭泰相中他的人品和才能,便招其為女婿。不久,余韜金獨立經營圓器業。當時,他資本很少,所有成坯,都是搭窯燒成瓷器。一次,由于把莊師傅的失誤,全窯倒窯。按照行規,倒了窯,沒有了瓷器,而燒瓷費照付。余韜金想到:瓷業要發展,必須要有很多技術過硬的把莊師傅。他經過這次切膚之痛,暗暗下決心,要培養兒子不僅繼承自己的事業,而且要在燒窯方面成為一個出色的把莊師。于是,第二年開春,余韜金將八歲的小忠榮帶到了景德鎮。

小忠榮在鄉下已入私塾讀書,很聰慧,成績很好。空余時,幫家里干些農活,或是放牛。到景德鎮后,繼續在私塾讀書。后來他父親訪到一位畫坯高手,又有文化,于是拜師學徒畫青花。經過四年的學藝,不僅青花畫得好,而且對整個制坯過程,也就非常熟悉了。滿師后,他父親又按照原先對他的培養步驟,將其轉到窯廠學藝。窯廠選定蘇家弄的羅家窯,這也是他父親搭坯燒制的窯房。把莊師傅叫余安浪,是當時頂有名望的把莊師傅。他收徒弟。必須是都昌人,有宗族關系的優先。按當時的習俗和行規,把莊師傅是各工種的師傅,有絕對的人事權。學徒者還必須到供奉燒窯祖師爺童賓的風火仙廟買名字,否則不能出師。

余忠榮進窯后,從“一夫半”做起。這是學徒的第一步。他跟著師兄們滿窯時學傳匣,燒窯時學投柴,開窯時傳匣缽出窯。因為窯廠各工種就像一座金字塔,學得好的,才能一級一級往上升。余忠榮肯吃苦,愿做分外事,深得同事們的贊許。他個子長,到成年時,身高1.8米,膂力過人,滿窯時打表(重迭最上面的匣缽)又準確又快;加上師父余安浪的嚴加管教,余忠榮在十八歲的時候,完成了二夫半、三夫半、收兜腳、加表、佗坯各個階段的實踐,順利地到達金宇塔的尖端,成為當時最年輕的把莊師。

余忠榮在第一次獨立履行把莊職責的時候,他父親諄諄告誡說:窯里數萬件瓷器,燒得好與壞,都寄托在你一人身上,這是幾百人的生命線,窯燒得好,老板賺了錢,工人生活才有改善;如果虧了本,工人就有失業危險。接著,他把銘記在心的那次倒窯而虧空血本的事件又講述了一遍。最后叮囑說,倒了一次窯,一個中小型窯戶就有倒閉的危險。余忠榮牢記父親的叮囑,從滿窯的那一刻起,就注意燒窯的細枝末節,做到心中有“火”,讓火聽從“指揮”,直到把窯燒好,使瓷器的窯青率(一級品)達八九成以上。

本來,把莊師只是行將歇火的時候來到窯里,從窯門和窯篷上的火眼觀察瓷器燒熟與否,下達停燒命令。而余忠榮卻不是這樣,滿窯時,他在窯弄里看每一根匣柱最下面一只叫“兜腳”的匣缽擺正與否,有“下面歪一分,上面歪一寸”之說。這是倒窯事故原因步一。還有‘“火路”(匣柱)的排列非常重要,既要通暢,又要讓火在窯內迂回曲折,使每個角落都能燒熟。不犯爽(未燒熟),不犯黃,不犯驚(過老);而且還要注窯的所在地勢、季節變化、內空大小等諸多因素調劑滿窯和燒窯的方法。由于余忠榮恪盡職守,所燒之窯折青率都很高。而且從未出現過倒窯事故,由此深得搭坯戶的擁戴,而燒窯戶更是喜歡。在燒窯界嶄露頭角后,許多燒窯戶聘請他到該窯把莊,計有羅家窯、豆芽井窯、磨鷹窯、橋得腦窯等。

圖2、即將消失在人們記憶中的老柴窯

把莊師在窯里的工資是最高的,每燒一次約折大米一石,合銀元四元,平均一月五次,五座窯收入可觀。從民國19年(1930年)起,余忠榮將資金合在父親一起,經營瓷業,品種為圓器之碗盤類,改招牌“余利勝”瓷號為“余楨勝”瓷號。但余忠榮未脫產,仍在窯里把莊。這種珠聯璧合,使得窯越燒越好,好瓷器越來越多,資本亦年復一年成倍增長,生產規模也日益擴大。抗日戰爭爆發后,余忠榮的父親余韜金返回都昌老家養老。之后,余忠榮在父業的基礎上,又創辦了“余椿記”瓷號。不久,舉家遷到金家橫弄新落成的新居;又把坐落于苦珠山的坯房建為四十八間,成為景德鎮最大的廠房之一,可容納六十名工人間續作業;還與邵同斌合伙買了大井頭窯。1947年邵家敗落,他的一半被余忠榮收購。至此,余忠榮成了著名把莊師兼燒做兩行的大窯戶。同時,在家鄉也購置了田地,但他自己依然在窯里工作。

余忠榮在窯里很有權威,大家都佩服他的判斷能力、隨機應交能力。他對大家的要求是很嚴厲的,各腳工作不能有錯誤,因為哪怕是一小點,都會影響燒窯的質量。可在閑暇時,他卻非常和氣,沒有半點架子。他還善于發現有悟性的苗子,對他們另給任務,有成績者越級提升,獨當一面,在五十余年里,培養了一批把莊接班人,較有名氣的有余忠貞、余貞早、余忠生、余韜仁、余恕坤、余漾發和余希鵬等。這里有他的父輩、平輩、兒孫輩,他們都在自己職位上,為景德鎮的瓷業發展,作出了應有的貢獻。其中年輕的余漾發在解放后當了廠長,余希鵬為建國瓷廠窯爐長。由于他和窯工感情深厚,遇有重大事件,都出面保護。20世紀50年代初,都昌進行土地改革,將余忠榮的成分劃為工商業兼地主,民兵帶來了槍支和公文,要帶他回鄉去批斗,工人迅速反映到浮梁專區黨委書記黃永輝那里。黃書記立即召見都昌民兵,說:景德鎮瓷業剛剛恢復,余忠榮為高級把莊工,燒窯不能沒有他。此后,余忠榮更是努力工作,使每次窯都燒出了好瓷器。

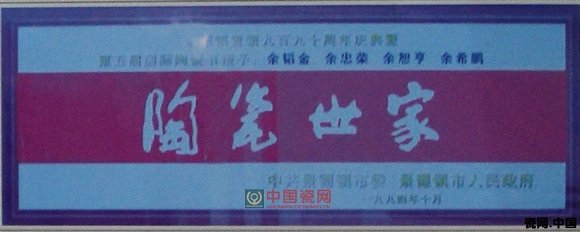

余忠榮還是一位慈善人,金家弄有一余家祠堂,旅景都昌余姓人想就此址辦安道小學,余忠榮立即響應,拿出房租錢捐助,成為董事之一。這學校在新中國成立后由政府接管,改名為第十四小學。那時,街上弄巷常常有路斃者,他見到后,立即買棺材安葬。修路鋪橋,他也解囊相助,毫不吝嗇。尤其是1950年前后,好多瓷廠沒有開工,工人失業,他響應政府號召,帶頭復工。不久,抗美援朝戰爭爆發,他又和余昭華等人一道,踴躍捐獻飛機大炮,受到工商聯的嘉獎。1953年,響應政府號召,將所有生產資料聯營到裕民瓷廠(后來為東風瓷廠),而余忠榮還是在窯里把莊,并為省陶瓷公司燒窯技術研究小組成員,解決全市燒窯難題;他自己領燒的大井頭窯,一直為紅旗單位。1956年,輕工業部陶瓷研究所調余忠榮參加柴窯改煤窯試燒工作,他也提出了多項建設性意見,為煤窯試燒成功出了一份力量。由于余忠榮工作能干,成績顯著,從1956年到1963年,當選為市人民代表大會代表。1994年景德鎮市委、市人民政府授予余韜金、余忠榮、余恕亨、余希鵬四代人為“陶瓷世家”榮譽稱號。(原作:余忠榮之子余金德)

圖3、景德鎮市人民政府授予“陶瓷世家”牌匾