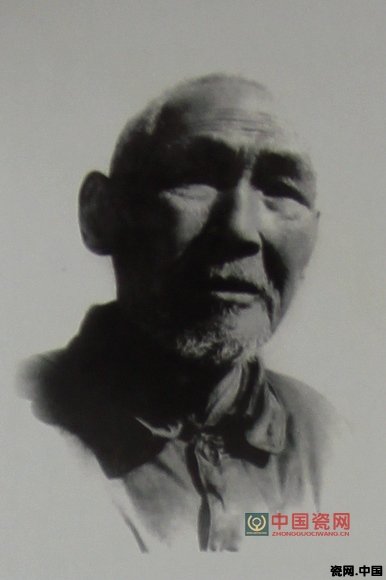

陳春華

陳春華(1903—1979年),名世福,湖北陽新人。其祖父于清同治年間駕著小舟來景德鎮,以制鞭炮換購下腳瓷回鄉販賣為生,后來稍有資本,遂開設瓷行,招牌為“陳鴻發”。其父繼承行業,不幸英年早逝,小春華時年九歲。他在讀完七年制的高小畢業后,因無力升學,便從師學習檢驗瓷器的“看色”。十五歲學“跑街”,專代或領引瓷客買瓷器。由于生在瓷行,長在瓷行,加上學了看色,又學了跑街,對瓷行的業務已然成熟。在同鄉老客戶的幫助下,十七歲繼承祖業獨立開設瓷器行。

陳春華自幼受母親的教誨,養成了為人誠實直率、心地善良,輕財好義、樂于助人的品格,加上他寫算俱佳,又能言善辯,從而在“湖北幫”中嶄露頭角,被推舉為全國旅景瓷商聯合會常務委員,時年才二十三歲,是瓷商組織中最年輕的一員。

民國15年(1926),北洋軍閥孫傳芳屬下劉寶提師兵敗路過景德鎮,軍紀渙散,橫行街市,嚇得店鋪不敢開門,惶惶不可終日。劉寶提則像總商會勒令三日內籌餉四萬銀元,否則讓士兵“自由行動”。這一期間,來鎮瓷商很少,各業蕭條,市面銀根吃緊,好些士紳藏匿他處。陳春華卻不畏兵荒馬亂,為使地方安寧,按總商會攤派的數目,日夜行走各幫,將籌得現款送到了師部,使景德鎮避免了一場殘兵的洗劫。劉寶提敗兵走后,地方軍政要員也跑了,他們都害怕北伐軍打進來,于是鎮上成了無政府狀態。總商會為了維護地方治安,組織商團,其餉銀又向各幫攤派。陳春華為了大局,又四外奔走,將應派款項收齊。

不久,北伐軍賀耀祖的部隊進入景德鎮,社會秩序才恢復了平靜。但是,南軍、北軍過境頻繁,都(昌)樂(平)械斗又折騰三個月,加上不斷地籌措軍餉,使得銀庫空虛,尤其是市面上小額貿易都幾乎沒有貨幣交流。總商會為解決這一困境,于民國17年(1928年)報請江西省、浮梁縣批準,發行地方性的“臨時流通券”(也稱“保商票”),陳春華被推為監票人。監票從設計、繪圖、印刷、蓋印等環節進行監督,在票額、數目上不能有絲毫差錯。之后,又帶頭并動員瓷商們在錢莊匯劃,從而活躍了市場,使得窯戶、紅店也能正常開工營業。

民國19年(1930年)下半年,方志敏、邵式平率紅軍第三次到景德鎮,好些士紳望風而逃。此時,身為全國旅景瓷商公會主席、景德鎮總商會會董的陳春華,卻挺身而出,協同商會會長陳庚昌組織接待和慰問,并又一次籌措軍餉。約11月,軍餉未曾籌齊,國民黨軍隊將來“圍剿”,紅軍奉命轉移。為示誠信,陳春華、陳庚昌等約十多人的妻子為人質,隨紅軍去了弋陽。陳春華等人則又日夜奔波,到各窯戶、瓷行、紅店說服動員,前后數月,好不容易將銀餉籌齊。之后,商會會董等人將款送到了弋陽磨盤山,家屬才于次年春天返回景德鎮。在這次籌款中,陳春華因操勞過度而患上重傷寒,幾乎送了性命。

陳春華自任瓷商公會主席、總商會會董后,他覺得更應該為瓷商們謀福祉。當時,瓷器包裝分支、幫、包、簍四種,抽稅亦不按瓷器等級。瓷商中也有小商、小販,他們資本單薄,常購價格便宜的粗瓷販賣,這樣的抽稅加重了他們的負擔。于是,陳春華呈文省政府有關部門,提出按瓷器等級、分客幫銷售地區訂出不同稅率,由各幫自行申報,再在西瓜洲設卡船檢驗。經不懈努力,上級終于采納了他的建議,并任他為江西省瓷類特稅總局主任、咨議。以后,瓷器運出昌江的納稅也就較為公平合理了。

陳春華的家境并不是十分富有,但他總樂于施舍。民國24年(1935年)前后,由南昌至安徽的公路修到景德鎮,今勝利器材廠一帶有很多無主墳墓,若無人遷葬,將拋尸露骨。陳春華便訂購薄板棺材,并請人撿骨,遷葬達百余墓。還有幾回,有人將棄嬰放置于他的門口,他便尋訪愿意領養人領去,給一定的撫養費。民國26年(1937年),抗日戰爭開始,北方不少難民流浪到景德鎮。一日,一個七歲的河南孩子上門乞討后還是不肯走,經詢問,其父母雙亡,隨逃荒者來此。陳春華將其收留后,交其弟撫養成人。抗日戰爭期間,陳春華的一船瓷器在長江觸礁沉沒,運至金華的瓷器又全被日機炸毀,瓷器行也沒了生意,家境漸漸困難。于是,他辭去一切社會職務,以瓷器小商販、幫工或教私塾等維持生計。新中國成立后,陳春華在東風瓷廠工作,直到善終。(原作:陳春華之子陳緒慶)