圖1、余恂蘭

余恂蘭(1907一1983年),字香國,別號天德,江西都昌人。其父是鄉(xiāng)村教書先生;母親亦有文化,惜不幸早逝。祖父母為了生計(jì),只得送只讀了一年書的孫兒學(xué)裁縫。十二歲時,祖父母又相繼而亡。于是,一年中,輾轉(zhuǎn)生活于外婆、姑母、叔叔家中。十四歲來到景德鎮(zhèn),先后學(xué)剎合坯和打大槌(學(xué)習(xí)管事),但不遂人意,只得上戶做裁縫以糊口。

十七歲,隨叔父進(jìn)入新隆忠窯做“一夫半”,開始了瓷業(yè)燒窯的生涯。窯里的各個工種,猶如一座金字塔,干得好,能一級一級往上升;干得不好,一輩子賣苦力。由于余恂蘭幼時歷盡了艱辛,練就了堅(jiān)韌向上的性格,不怕苦、不怕累、虛心向老師傅學(xué)習(xí),工作職位很快得到逐級提升。民國21年(1932年)在六合窯開始“加表”,也就是進(jìn)入了燒窯行業(yè)的前三腳。他在這個職位上,一干就是十多年,練就了力舉百斤的臂力,滿窯時“重窯”,開窯時“打表”,一手裝滿泥坯或瓷器的匣缽,在他手上卻輕如燕雀,同行們都說他的武功底子扎實(shí)。接著晉升為“佗坯”。民國33年(1944年)再晉升為“把莊”,從此坐上了燒窯業(yè)的第一把交椅。

把莊的工作,一是滿窯時指導(dǎo)安置窯位(即安排匣柱),二是歇火時判斷瓷器燒熟與否,第一項(xiàng)是為第二項(xiàng)服務(wù),滿好窯是為了燒好窯。其他雜事,無須自己動手,看起來似乎很輕松,肩上卻重如千斤,因?yàn)槿G瓷器的質(zhì)量系于一身。在一般情況下,把莊者為一窯一人,由于余恂蘭不僅有一雙“火眼金晴”,而且有超常的智慧,所以在他的判斷下,幾乎每次窯都“湊腳青”(全窯合格瓷)。由此,窯戶們爭相聘用,他由把一兩座窯的莊,至民國37年(1948年)前后,同時擔(dān)任筷子弄窯、江家窯、風(fēng)車弄窯、道鳳窯以及新、老但家窯六座窯的把莊工作,成為燒窯行業(yè)傳頌的佳話。由于他的聲望和別名天德,人們都稱他為“天師傅”。由此,先后當(dāng)選為燒窯職業(yè)工會理事、監(jiān)事和理事長。

新中國成立后,他積極參加社會活動,國家首次發(fā)行建設(shè)公債時,他一次認(rèn)購300萬元(舊幣)。抗美援朝時,他拿出一座窯的全年收入捐獻(xiàn),用于購買飛機(jī)大炮。

1956年全市評定技術(shù)等級時,余恂蘭被評為十級技工,享受工人工程師待遇。他是陶瓷燒煉技術(shù)協(xié)作組北市區(qū)第一任組長,負(fù)責(zé)全區(qū)窯廠技術(shù)指導(dǎo)工作。哪座窯出了毛病,他就到哪座窯“會診”。還經(jīng)常被波陽、都昌等地瓷廠邀請去做技術(shù)顧問,他往往拿出出人意料的奇特“良方”,治好了燒煉上的“頑癥”。

在長期的實(shí)踐中,余恂蘭積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),燒窯技藝達(dá)到了爐火純青的程度,概括起來有三大特點(diǎn)。一是窯廠武功過硬,由于多年從事加表工作,重窯和打表功夫干脆、漂亮,他常常親自跨上高三腳馬做重窯示范,使窯滿得好。二是把窯人性化,他常說:一人有一性,一窯也有一性,這是窯址所在地的地理位置和窯形所決定的,必須摸清情況,知己知彼,燒窯時才能得心應(yīng)手。因而,新攣的窯,或是接手他人把莊的窯,都要詳細(xì)察看窯篷形狀、窯囪走向和粗細(xì),特別注重前幾次燒窯數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)情況,及時調(diào)整滿窯窯位,對于窯篷何處要補(bǔ)搪(抹)泥、何處要挖低或填高“老土子”以及匣屑翕得緊與松都一一過問,以達(dá)到最佳效果。三是滿窯方法立足“奇”,燒窯方法立足于“快”。他安排窯位往往別出心裁,常用“反火雙升”和“墻三五七兜腳”之類人們少用而又難以掌握的窯位(即一種特殊的滿窯方法),使火在窯篷內(nèi)能按著人的意向而全部燒到,瓷器全熟;燒窯時常采用“拖”“煽”等手法,促使火力到位,取得低耗高質(zhì)效果。一次窯一般要燒二十三至二十四個小時,他曾連續(xù)只燒十七八個小時就歇火的窯,節(jié)約燃料達(dá)三分之一。

有人將窯比做搖錢樹,那把莊者便是搖樹人。余恂蘭把莊二十余年,燒出了數(shù)以萬計(jì)的好瓷器,為人類“搖”下了一筆數(shù)目可觀的財(cái)富。(原作:余恂蘭之子余昌湖)

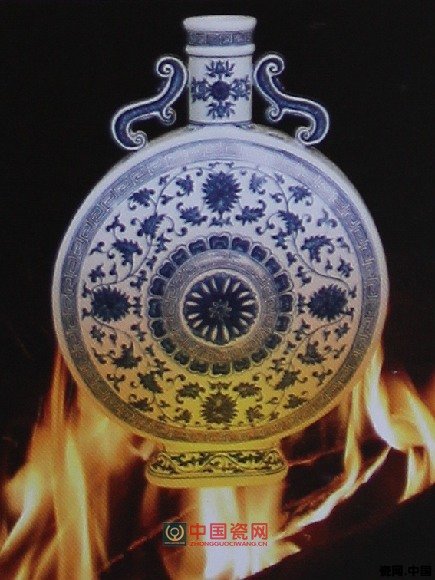

圖2、青花瓷瓶