到了60歲退休年齡的張松茂,在征得單位的同意后,原本打算再干5年退休,但兩年后的一場車禍卻改變了他的想法。

1996年春節,已經構思好一幅梅花圖案瓷板屏風的張松茂,準備趁出席一次展會的機會,到蘇州梅園寫生,為創作瓷板畫做最后準備。那天下著大雪,當張松茂乘坐的小車行至黃山境內時,由于雪大路滑,司機不小心將車翻入路邊溝內,致使張松茂左肩鎖骨骨折。在景德鎮和黃山兩市領導的關心下,張松茂在黃山市醫治創傷,休息了很長一段時間。當傷勢痊愈后,他發現黃山市這個地方無論自然還是人文環境,都很適合自己搞創作,于是便決定提前退休并在黃山市定居下來。

自從在黃山市定居下來后,他便有了充分的時間和精力搞自己的創作,并出了許多好的作品,其中,一幅以梅花為題材的《春訊圖》大型瓷板屏風,就是一幅不可多得的佳作。

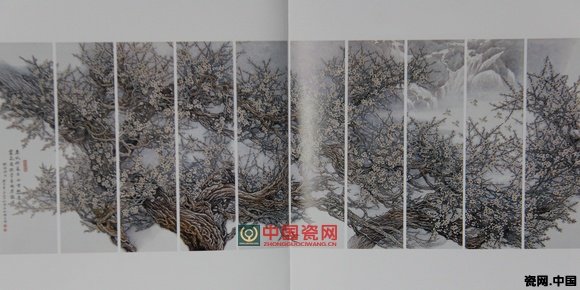

中國工藝美術大師張松茂創作《春汛圖》粉彩條屏瓷板

《春訊圖》的構思是借鑒日本屏風畫形式,由10塊長條瓷板組合成的一幅屏風畫。其畫面構圖雖然復雜,但布局得體,疏密有致,左右呼應,氣勢磅礴。一株老梅,枝繁花茂,樹干樹枝近看彎彎曲曲,蒼勁挺拔,遠看則似行云流水,波瀾起伏,給人一種生氣勃勃、富于變化、欣欣向榮的感覺;再加上無數盛開的白里透紅的梅花及花蕾,梅花那種不畏嚴寒、昂首挺立的精神和品格,在作者的筆下被表現得淋漓盡致。整幅畫預示著冬天即將過去、春天就要來臨的美好兆頭,看后無不使人興奮、激動,并為作者的巧妙構思和深厚功力油然而生敬意。這是作者前后花了4年時間,精心謀劃、精工繪制的一幅力作,它的制作成功,標志著張松茂的瓷繪技藝又登上了一個新的高峰。

在瓷畫領域,張松茂的確稱得上是位全才和高手。他的作品題材廣泛,風格迥異,人物、山水、花鳥,都是他擅長的創作題材而風格又與眾不同。有人評論說,他的人物畫師古而求新,造型準確而生動,形象俊美而傳神,服飾情態各顯精妙;他的山水畫氣勢雄渾峻奇,意境開闊高遠,融詩情入畫中,鋪秀色于筆下,引人浮想遐思;他的花鳥畫技法工致細膩,筆調清新脫俗,筆韻雅逸雋秀。總之,在張松茂的筆下,無論山水、花鳥、人物都通透著一種靈氣,一種生機,這也許就是他的作品的獨特風格吧。

張松茂之所以能取得如此輝煌的成就,首先是由于他的虛心好學。從青少年到中老年,他始終像一塊海綿,以開放的心態,不停地吮吸著生活和藝術的乳汁,既注重繼承中國傳統藝術的特色,又注重吸納外來藝術的表現技巧和手法,從而達到“集眾家之長,成一家之法”的藝術境界。

其次是他的刻苦勤奮。可以說張松茂的藝術人生是拼搏的一生,奮斗的一生,刻苦追求的一生。追求什么?追求藝術的最高境界,追求藝術創作的豐碩成果,追求藝術家的人生理想。青年時期的他是如此,中年時期的他也是這樣,即使到了老年,現在的他依然如故,每日聞雞起舞,筆耕不輟。

再次是他對待藝術創作嚴肅認真、一絲不茍的態度。張松茂不像有些藝術家,一旦出了名,后面的作品創作就馬虎了,相反,他對創作的要求是精益求精。他在談到前不久新創作的《三顧茅廬》瓷板畫時說:“我有時半夜醒來,想到畫中的某個地方不合適時,便會爬起來去擦掉它,重新畫過,直到滿意為止。”都70多歲的人了,精神還是這樣執著,這樣癡迷,怪不得有人稱他為“畫呆子”。

從藝半個多世紀,張松茂付出了艱辛的努力,同時也獲得一系列榮譽稱號:1959年榮獲市政府授予的“陶瓷美術家”稱號,1986年被評為高級工藝美術師,1988年被國家輕工部授予“中國工藝美術大師”稱號,1994年享受國務院頒發的政府特殊津貼,同年張松茂之家被評為“陶瓷世家”,2006年又獲得中國工藝美術學會頒發的“中國工藝美術終身成就獎”。所有這些榮譽,對于張松茂來說,應該都是當之無愧的。

“創作生涯忘冷暖,長為畫苑自由人”。掛在張松茂畫室的這幅鄧拓的詩句,既是他人生的座右銘,也是他一生的精神寫照。