我被分配到位于上垟鎮的國營龍泉瓷廠,這兒的海拔比龍泉縣城高多了。俗話說龍泉是“九山半水半分田”,上垟更是如此,在崇山峻嶺深處,山連著山,一條名叫上垟溪的河流從山里婉蜒而下,河面寬有三四十米,下大雨時溪水澎湃作響,很有氣勢。龍泉瓷廠建在溪邊,只有一道橋與外面公路相通,整個工廠占地面積也不大,只有五十多畝。與我同分配在龍泉瓷廠的同學毛松林,他成家早,工廠照顧他,給他分了一個單間宿舍,我則與六個采礦工人擠住在一間18平米的集體宿舍里,三年時間換了三個地方,直到我要結婚了,才給我一間單人宿舍。

我這人平時不愛說話,分配在技術科搞設計,毛松林先在技術科,后去當干部搞供銷,后來分管生產。同班同學,兩種不同的境遇,我沒有任何不滿和意見,我們性格不同,我喜歡干實際工作,毛松林喜歡與人打交道,可謂各得其所。記得當年景德鎮陶院有兩個中央美院分配來的同班同學,一個姓丁,一個姓施,丁老師一步步成了系主任,施老師一直是普通教師,施老師對這個情況表示過不滿,“反右”時鳴放,運動后期就吃了苦,被打成了“右派”,放了四年牛。這就是心理失衡帶來的后果。我生性喜歡埋頭干活,別人如何與我毫不相干,沒有絲毫的忌妒,干好自己的本職工作就是。我在瓷廠幾十年,一直保持著這種良好的心態。

我喜歡我的工作,多干事少說話,從不講人的壞話,除非全廠開大會,能不參加的會我都不參加,埋頭設計工怍。

到瓷廠后不久,“文革”開始了,階級斗爭的火藥味很濃,“破四舊,立四新”時,產品名稱都換了,供出口用的羅漢湯碗,改名為“勝利碗”之類,產品連龍鳳圖案都不能用,不要說我們瓷器產品,就是老百姓蓋的棉被被面上有龍鳳圖案也要刮掉。寫標語抄大字報,我是謹慎又謹慎,反復核對。在學校讀書時有個人寫“萬壽無疆”,筆誤寫成了“無壽無疆”,被打成“反革命”,判了刑,讓人不寒而栗。早在宜春中學讀初中時,恰逢“反右”,當時學校領導動員教師提意見,要求每人最少寫20條大字報,第二天派人抄下來后再一個個談話。我的語文老師張銳光就因為提意見被扣上了“右派”帽子,每天三班倒的人輪流批他,被搞得很慘。對此,我心里有警覺,不斷提醒自己:該說的說,不該說的堅決不能說。

龍泉“縣聯司”和“階聯總”兩派斗爭,我是一派不參加,只顧干活,不多話,謹慎又謹慎。1969年上海進出口公司來工廠定貨“勝利湯碗”,大中小三個品種,此碗我原先的設計是,外邊上部只有荷花鯉魚,寓意年年有余,下部沒有裝飾,比較空,上釉后,溫度稍高,就會淌釉,成品率不高,我新的設計,就是在碗的下部增加一圈水波浪,即與上部圖案協調、美觀,又因有裝飾紋路可以有效地阻擋釉水下淌,提高正品率。只要是設計,我給自己定的規定是,凡有可能涉及與國民黨有關的圖案不搞,只搞奇數不搞偶數,不論怎么做,都不可能與國民黨的青天白日徽章的12個角聯系起來(當時抓國民黨特務成風),因此我畫了15個頭的水波紋,并且讓管生產的革委會蓋上他們認可的公章。不僅是這張圖紙,凡是我設計的圖紙,我都請有關部門集體討論,通過后再蓋上公章加以組織認定。這是我保護自己的有效辦法。我至今還保留了一些加蓋過公章的圖紙。

“勝利湯碗”的設計圖我畫好后,交一位姓韓的女技術員刻制,這位女技術員是1959年分配到瓷廠的中專生,不知為什么,她見我的湯碗圖紙比較復雜,就把碗下部的水波紋從15個擅自改為12個,產品出來后,送到一位胡姓的檢驗員手里,這位檢驗員是國民黨起義人員,辦事穩妥有余,工人形容他是騎馬還要拄拐杖的人,他把碗拿在手里反復數波浪紋,心存疑慮,就來找我,他知道我是負責設計的,一時間沒能找到就直接找到了生產科長匯報,科長找到生產指揮部,一級級匯報上去,后來報到廣州的外貿公司,廣州方面回答說扯不上敵我矛盾,沒有什么關系,不是政治問題。但廠里有人把此事匯報給了龍泉縣公檢法,立刻引起公安局的重視,問為什么是12個波浪,是不是用國民黨的黨徽來為國民黨招魂,反攻倒算?事態立即升級,被作為“反革命”案件立案審查,矛頭也轉到我這里,說我是始作俑者,我于是把圖紙翻出來一張張審核,上面大紅公章證明我繪的是15個波浪而不是12個波浪,于是撤消了對我的懷疑,我才得以舒了一大口氣。但是那個女同志沒有逃過劫難,被判了刑,坐了半年牢。通過這個事情,我對設計圖案更是小心又小心,自己跟自己說,不能掉以輕心。

龍泉瓷廠在“文革”中維持著生產,廣州的“中國出口商品交易會(廣交會)”是我們獲取出口訂單的一個渠道,作為設計人員,我有時被派去參加廣交會,參加訂貨,包括和外賓打交道。1968年4月,我去廣交會,離開時是5月3日,準備回龍泉,可是龍泉兩派武斗正厲害,交通癱瘓,我無法回去,當時廠部給我發來電報,讓我回老家待段時間,何時回來等他們通知。因此我就折回老家江西宜春住了一段時間,瓷廠給我寄工資和糧票。在老家無事,我去了趟景德鎮買毛主席像章,到母校陶院去轉了轉,看見七十多歲的老教授被勞動改造,搬磚頭,心里很不是滋味。離奇的是,我在家鄉時,被當地造反派看見,他們竟然懷疑我從廣州回老家有不可告人的目的,懷疑是不是里通外國,到老家來串聯的?還派人到龍泉去調查,問為什么我在宜春呆了那么長時間?這情況是我回到龍泉后才知道的,瓷廠的黨委秘書對我說,你們老家的人真差勁,還來到我們這兒了解你去廣交會的情況,我們回答說:夏侯文接觸外賓是工作需要,我們對他是完全信任的……將宜春外調的人頂了回去。這件事讓我對家鄉有點失望,也對龍泉增添了一份感情。

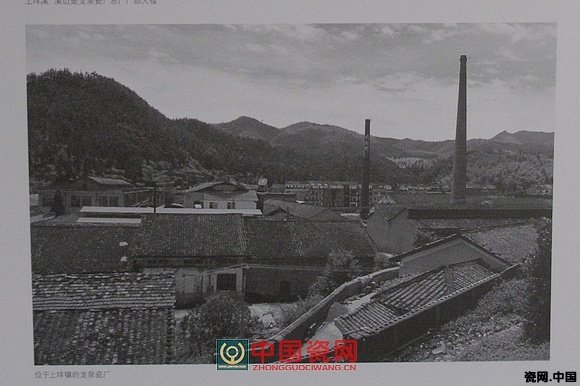

上垟溪,溪邊是龍泉瓷廠總廠廠部大樓

位于上洋鎮的龍泉瓷廠

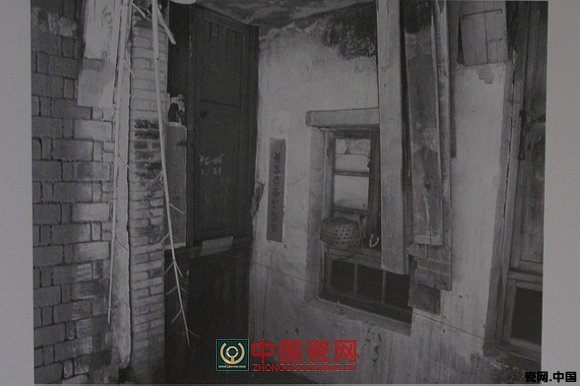

夏侯文在龍泉瓷廠的舊居

夏侯文在龍泉瓷廠

夏侯文在設計圖稿

階級斗爭的弦繃得太緊,人人緊張,處處懷疑.正常人被搞得神經病似的。由于我小心謹慎,雖說是有知識、有文化的人,但整個“文革”期間,造反派抓不到我的辮子,幸免被沖擊。上班時我伏案設計畫圖,下班后也不串門、不與人閑聊,更不到干部、領導家去串門,就在辦公室看書或加班,由于我任勞任怨、肯吃苦,工廠的領導換了一屆又一屆,但都一致認定,我有釘子精神,是個埋頭工作的人。

上垟這個地方比較閉塞,開門見山,出門爬坡,條件雖然艱苦,但自然環境比較好。我是大學生,工資比較高,也比較會過日子,不浪費。我第一年的月工資是42塊5,第二年就漲到了57塊,一直拿到1978年三中全會召開時。我—人在外,生活還是挺有計劃的,第一個月工資買三個月的飯票,第二個月的工資寄父親,第三個月工資存起來……星期天休息或下班后太陽沒有下山前,就去山坡上鏟地、種菜,我種的南瓜最大的有37斤重,苦瓜有一尺多長。1967年我結婚后更是如此,常常把這些吃不了的瓜果蔬菜拿到丈母娘家去喂豬。我在龍泉生活得還比較自如,也喜歡我的這份工作,身在龍泉就要為青瓷的發展作貢獻,是我的事業所在。記得當時參加過浙江省組織的接待日本青瓷考察團的任務,活動結束后,日本朋友送給我一本龍泉青瓷資料冊,上面詳細地記載了龍泉青瓷的發展史、古窯址的分布情況,以及大量精美的龍泉青瓷的彩圖。這對我是個很大的震動,龍泉青瓷在日本和韓國有著很大影響,很受外國人重視,作為陶瓷院校畢業的專業人員就更應該為青瓷的發展作貢獻。

那時瓷廠沒有女青年,找對象不容易。在老家,家里人為我張羅介紹對象,對方是醫院的一個護土長,我們雙方也見過面,女方長得還挺漂亮的,她對我也中意,只是有個要求,不想兩地分居,希望我能調回去,我回到龍泉,與她通了幾封信,后來就不了了之了。“文革”結束后,我妹婿的表舅是景德鎮市的市委書記,他們希望我回景德鎮,于是幫我聯系調動,市委書記說可以作為人才引進到景德鎮來,但我不想離開青瓷,也不想有欠人家人情的心理壓力,因此一直遲遲沒有行動。甚至后來麗水地區成立鄉鎮企業局,需要工程師,要調我去政府工作,我也沒有動過心。

由于我在設計方面的成就,1978年中共十一屆三中全會前,我是麗水地區的第一批工程師,整個龍泉縣一共五個工程師。

我在龍泉還比較平穩,但父親一家卻陷入了前所未有的槽糕境地。江西在“文革”中把幾十萬所謂有“污點”的人下放到農村去,不發工資,說是要“自食其力”,讓他們種田掙工分為生,父親全家(繼母、妹妹)也在其列,三個人每天只掙五個工分,當時十個工分才五毛錢,吃飯都吃不飽。我擔負起全家的生活重擔,每個月寄錢回家,正是靠我隔三差五地寄錢,他們才不至于餓死,度過了那段最艱難的日子。不幸的是,我父親沒有等到平反就去世了。