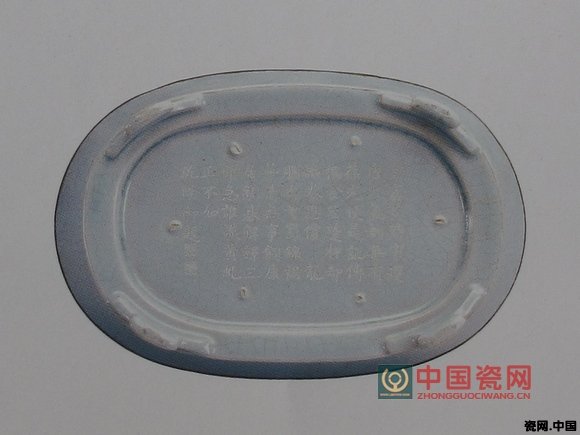

圖7、北宋汝窯 青瓷無紋水仙盆

十一世紀后半期——十二世紀早期

高6.7公分 口徑16.4公分 口橫23公分 底縱12.9公分底橫19.3公分 故瓷017851

圖7底、底款清高宗乾隆皇帝御制詩:「官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。」

國立故宮博物院典藏五件水仙盆,其中一件疑為清朝仿品,故不在此次展出之列。其余四件作品皆為北宋汝窯。今因展覽所需,將之拆成兩個展區陳列,其中三件置於第一單元中,一件置於第四單元以與出土的支燒墊圈相對照。

三件水仙盆中,故瓷17851器表釉色均潤,通體無紋,堪稱傳世僅有。對照文獻記載,無紋水仙盆釉質足以呼應明代鑒賞家曹昭在《格古要論》中以為:汝窯「有蟹爪紋者真,無紋者尤好」的評鑒。然而1935年,當中國藝術國際展覽會在倫敦舉辦時,策展人之一的大衛德爵士曾因此無紋水仙盆過於完好,而轉引《江西通志》中唐英〈陶務序略紀事碑記〉的記載,提出該件作品或是清雍正時期仿品的看法。

關于此,清宮《活計清檔》的記載中,倒是出現一件「無冰裂紋圓筆洗」的汝窯,同樣的,2000年的地下考古發掘報告中,也記載窯址出土一些釉表沒有開片紋路的標本和殘件,而且器型相當多樣,涵蓋盤、瓶、洗、盞托、器蓋等各種樣式。在此之下,不由得令人以為汝窯器表出現無紋,或不盡如想像中的特別,無紋或是產燒過程中不易出現的品類,卻也不是不可能存在。

其它兩件水仙盆,故瓷13977,口沿因磨損而鑲嵌有銅口,故瓷14019的四個底足則皆已磨平。題刻於三件水仙盆底部的清高宗乾隆皇帝御制詩,從故瓷14019詩末署「辛巳孟春」的年款來看,清高宗御題完成的時間為乾隆二十六年(1761)其它兩件作品詩后雖未署明年代,但詩后亦題「乾隆御題」及刻畫出「比德」、「朗潤」兩方印記。

圖8、北宋汝窯 青瓷水仙盆

十一世紀后半期——十二世紀早期

高5.6公分 口縱15.2公分 口橫23公分 底縱13公分 底橫19.6公分故瓷013977

圖8底、底款清高宗乾隆皇帝御制詩:「官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。」

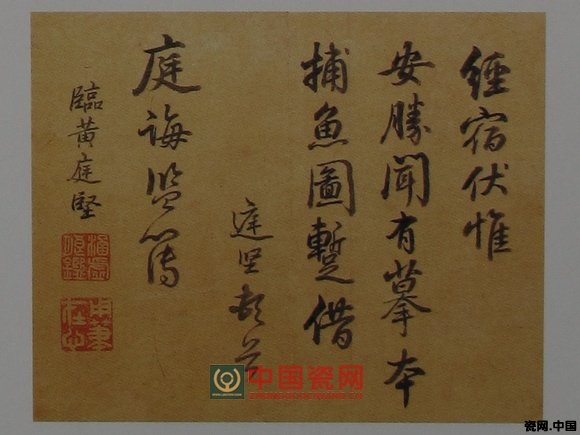

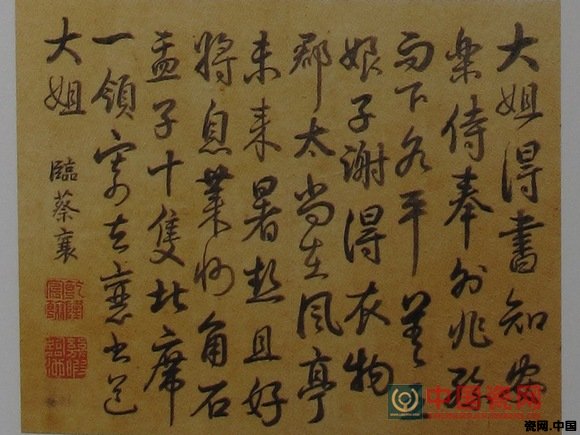

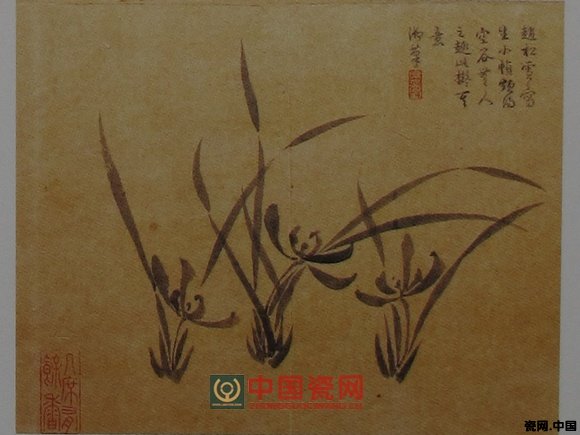

又,三件水仙盆中,兩件帶木座,其中故瓷13977的木座底部,鈐刻「靜憩軒御賞」,和「清玩」、「比德」、「朗潤」三方印記。故瓷17851的木座設計的非常講究,木座中并且安置一格抽屜(插圖1)內置《乾隆御筆書畫合璧》冊。該圖冊共計八開,每開一幅,內為乾隆皇帝臨摹蔡襄、蘇軾、黃庭堅和米芾等宋朝四大書家的尺牘和提跋,以及他自以為得自於蘇軾、米芾和趙孟頫的啟發所完成的畫作。(插圖2)寫與畫相互穿插,以展現皇帝的書畫修為。圖冊中空白的頁面,分別鈐引「養心殿寶」、「八征耄念之寶」、「太上皇帝之寶」和「五福五代堂古稀天子寶」等四枚璽印(插圖3)。從印文所透露的時間點以及皇帝臨摹之宋四家法書皆為當時的收藏看來,此書畫合璧冊或創作於乾隆晚期。

插圖1、北宋汝窯天青無紋水仙盆之木座

插圖2-1、《乾隆御筆書畫合璧》冊中臨黃庭堅尺牘

插圖2-2、《乾隆御筆書畫合璧》冊中臨蔡襄尺牘

插圖2-3、《乾隆御筆書畫合璧》冊中仿趙孟頫筆意「幽蘭圖」

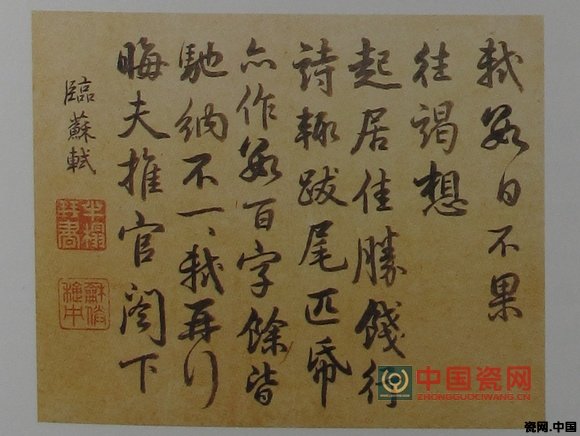

插圖2-4、《乾隆御筆書畫合璧》冊中臨蘇軾尺牘

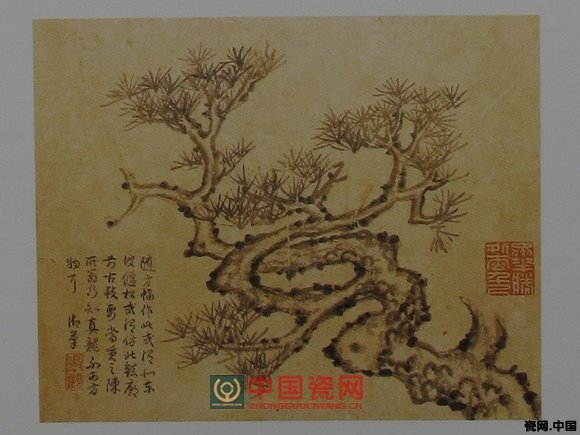

插圖2-5、《乾隆御筆書畫合璧》冊中「偃松圖」

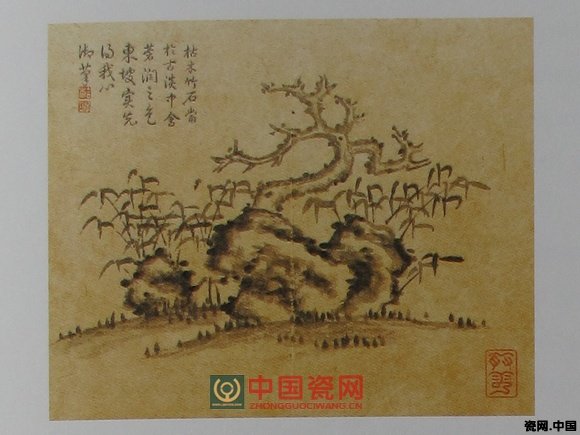

插圖2-6、《乾隆御筆書畫合璧》冊中仿蘇軾筆意「枯木竹石」

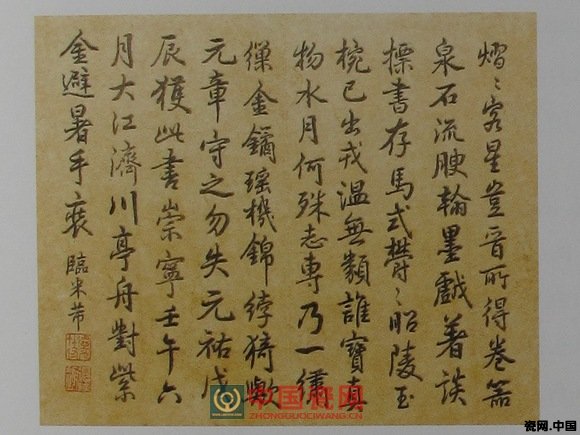

插圖2-7、《乾隆御筆書畫合璧》冊中臨米芾提拔

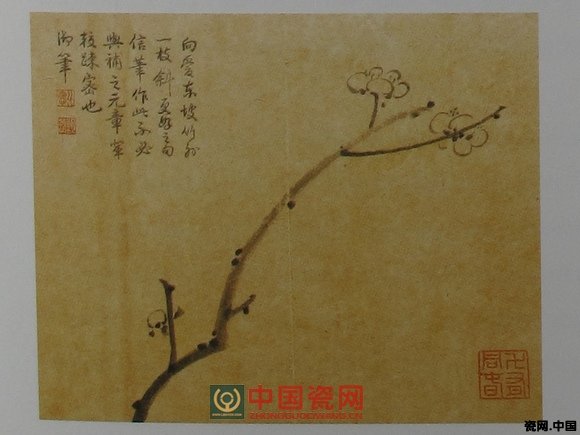

插圖2-8、《乾隆御筆書畫合璧》冊中仿蘇軾筆意「折枝梅」

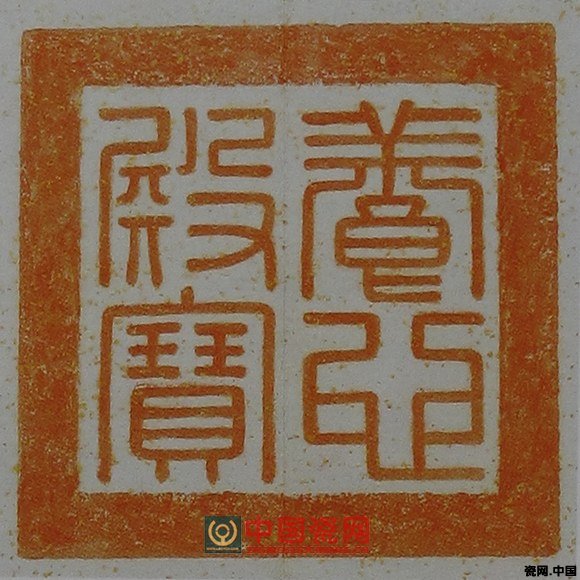

插圖3-1、《乾隆御筆書畫合璧》冊中的清高宗璽印:「養心殿寶」