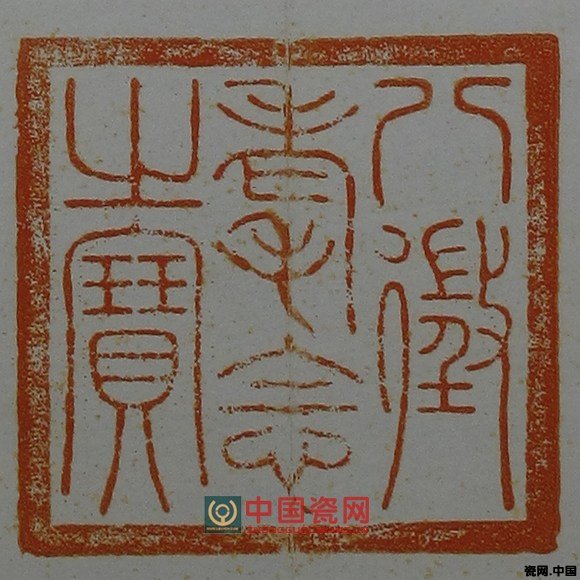

插圖3-2、《乾隆御筆書畫合璧》冊中的清高宗璽印:「太上皇帝之寶」

插圖3-3、《乾隆御筆書畫合璧》冊中的清高宗璽印:「八征耄念之寶」

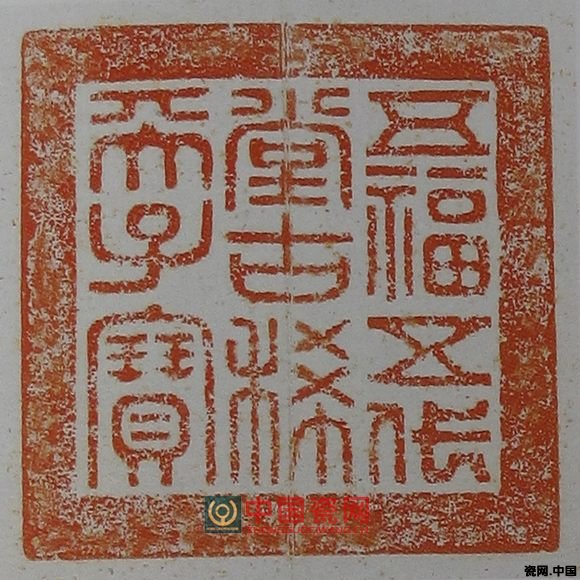

插圖3-4、《乾隆御筆書畫合璧》冊中的清高宗璽印:「五福五代堂古稀天子寶」

對照《活計清檔》的記載,得知清高宗於乾隆十年(1745)五月曾透過傳旨,下令:「將貓食盆另配一紫檀木座,落矮些,足子下深些,座內按抽屜」。至八月十一日,為「汝釉貓食盆」所配的「紫檀木鉤金座」終於完成,此木座「內安得抽屜盛磁青紙摺,隨一面玻璃楠木匣持進安在博古格內」由此看來,清高宗於乾隆十年重新設計木座時,似尚未設想安置書畫合璧冊,此圖冊的完成與安置,很可能是日后再次把玩文物所應運而生的創意。

對清高宗乾隆皇帝而言,御制詩中:「官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器」。

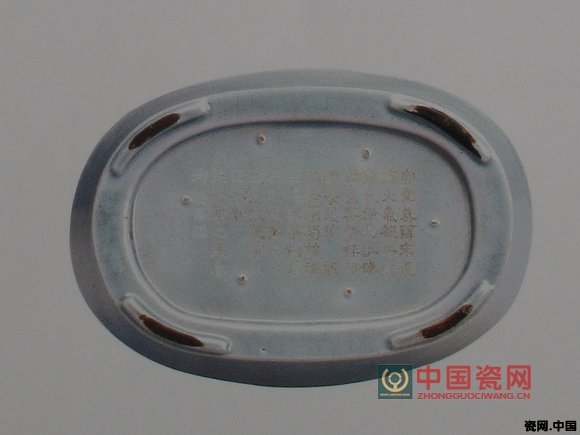

圖9、北宋汝窯 青瓷水仙盆

十一世紀后半期——十二世紀早期

高6.2公分 口縱18.6公分 口橫26.4公分 底縱15公分底橫21.6公分 故瓷014019

圖9底、底款清高宗乾隆皇帝御制詩:「官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。」

透露皇帝并不以為這三件「火氣都無有葆光」的水仙盆是汝窯,反而認為它們是官窯。其次,詩中「便是訛傳猧食器」一句,被視為是乾隆皇帝將水仙盆看成是貓食盆的典故來源,不僅如此,乾隆十年時(1745)皇帝也透露傳旨下令景德鎮御窯廠仿燒「汝釉貓食盆」。同時,透露大衛德爵士的文章,也得知水仙盆前往倫敦展出時,故宮的典藏人員亦持「貓食盆」即指「水仙盆」的看法。

即使時至今日,大家已經理解「水仙盆」、「貓食盆」和「猧食盆」指的是同一種器物。不過從中還是出現一些令人感到困惑的疑點,例如唐英於雍正三十年(1735)的(陶成紀事碑)中已出現雍正官窯仿燒「仿鐵骨無紋汝釉,仿宋器貓食盆、人面洗色澤」一類的瓷器,表現出雍正時期已將汝窯水仙盆稱為貓食盆,并且加以仿燒。同樣的,乾隆十年(1745)皇帝傳旨下達的旨令中也說出要仿燒的是「汝釉貓食盆」,可是在御題之中,卻又以「官窯」相稱而不以「汝窯」視之,是因為御題和旨令發布的時間不同,而讓皇帝的鑒賞觀出現改變,還是另有其他的因素,目前不得而知。

其實,深入追究的話,還能發現「猧食盆」的「猧」字,意指小狗而非小貓。由此看來,即使清高宗乾隆皇帝一時誤將「猧」字解讀成「貓」意,而以猧食盆來稱呼貓食盆,卻因乾隆朝《活計清檔》的記錄中,日后也出現燒造「腰圓筆洗」的記錄,從該類器皿的形狀及檔案前后文的關系中,同時也流露出和水仙盆的關系,而得知乾隆皇帝盡管曾在題詩中說水仙盆「便是訛傳猧食盆」,卻也不能排除貓食盆后來也逐漸被其他的名稱所取代,一如清高宗於乾隆四十三年(1778)再度提筆為水仙盆賦詩時,便以為當年「謂猧食盆誠鑭語」。

最重要的,從寶豐縣清涼寺窯址出土幾近完整的水仙盆、底足殘件標本,以及為燒造而制作的墊圈,說明水仙盆於當時的燒造及使用情況。而傳世明宣德款「霽青水仙盆」「插圖4」的存在,也間接反映汝窯水仙盆在流傳脈絡中受到珍視與鑒賞的一面。目前除國立故宮博物院之外,日本大阪市立東洋陶瓷博物館亦收藏一件相似的「北宋汝窯青瓷水仙盆」。

插圖4、明「宣德年制」款霽青水仙盆國立故宮博物院收藏

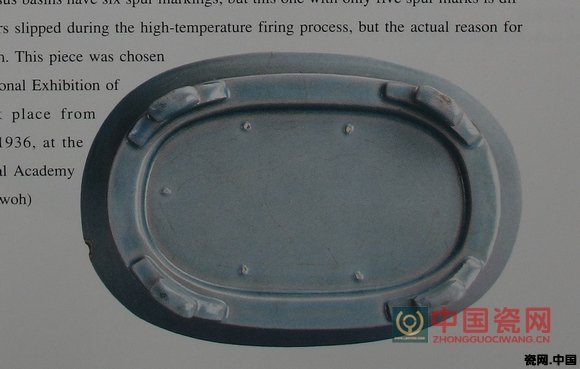

圖41、北宋汝窯青瓷水仙盆

十一世紀后半期——十二世紀早期

高6.1公分 口縱15.8公分口橫23.1公分 底縱13公分 故瓷17699

國立故宮博物院典藏的四件水仙盆中,三件底部刻題有清高宗乾隆皇帝的御制詩,此件作品雖未題詩,但品相較為完整。從河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址曾出土看似專為燒造水仙盆而設計的橢圓形支燒工具看來,水仙盆應燒於所謂的中心燒造區。但傳世水仙盆底部的支痕一般都是六枚,此件作品不知是否因燒造過程滑落之故,還是其他不知名的原因,僅存留五枚支燒痕。

它曾是「中國藝術國際展覽會」(The lnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,於1935年在英國倫敦皇家藝術學院展出。(余佩瑾)