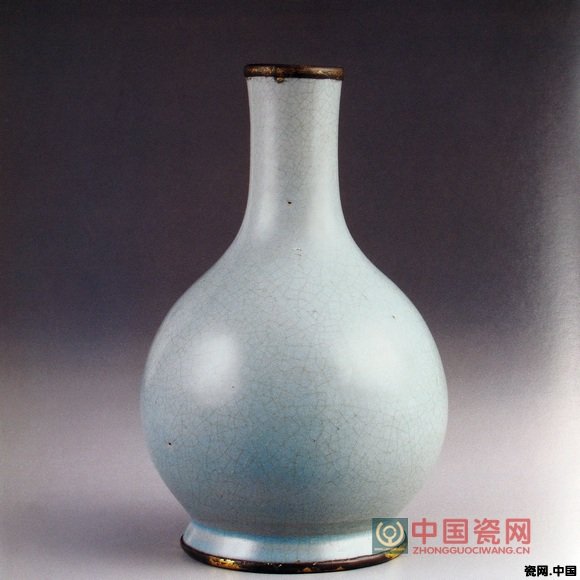

圖12、北宋汝窯青瓷膽瓶

十一世紀后半期——十二世紀早期

高17.9公分 口徑3.2公分 足徑8.9公分 故瓷004372

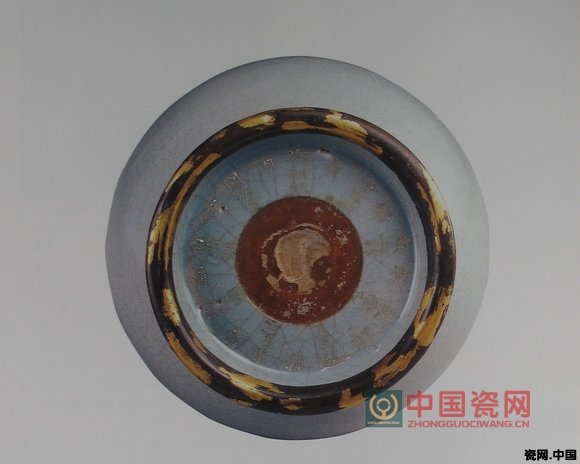

圖12底、底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1775):「通體純青纈細紋,用圜旅食古攸聞,難為兄固有其事,生二精陶寔出群」。乾隆乙未春御題。鈐印一:「太」。

釉面滿布開片,口足皆鑲嵌銅扣,底中心刮釉一圈,局部施涂黃色鐵汁。沿著刮釉周邊題刻清高宗乾隆皇帝御制詩一首。對照大衛德基金會收藏的北宋「汝窯瓶」以及河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土品,發現其造型或如傳世所見汝窯長頸瓶一樣,圓腹之上擁有細致的長頸。然而或因傳世過程,頸部不慎受到損傷,遂形成今日的形制。足底緣露胎,與大衛德基金會的藏品以及寶豐縣清涼寺窯址出土品一樣,系以墊燒方式燒造完成。

長頸瓶為十二世紀北方窯場經常出現的器形之一,除了汝窯之外,在定窯、鈞窯、耀州窯和南宋官窯的作品中,皆看得到相似的作品。高度多半介於20公分之30公分之間,口沿存在向上開展以淺唇邊收尾和外撇翻轉成具有彎弧的窄折沿兩種。國立故宮博物院收藏的「汝窯青瓷膽瓶」因口嵌銅扣,即或能從同類作品的比較中,而得出原來的樣貌,但仍然無法據以判斷其口沿究竟是屬於哪一種。不過以腹部渾圓、最大徑位於腹中心的特征來觀察,國立故宮博物院的「汝窯青瓷膽瓶」盡管在尺寸上和以高大形體著稱的大衛德基金會藏品有所不同,但腹部形制卻是十分相近,明顯的表現出兩者或來自同一時間、同一窯場的可能性。

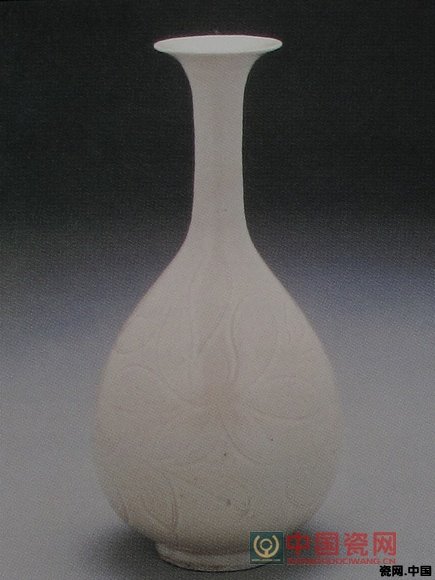

同樣的,具有和大衛德基金會北宋「汝窯瓶」相似的口沿,亦見於寶豐縣清涼寺窯址的出土品、國立故宮博物院的北宋定窯「白瓷劃花蓮紋瓶」(插圖1)、大衛德基金會收藏的南宋「官窯瓶」以及大英博物館的定窯「白瓷瓶」。至於圓渾腹部以及最大徑接近於中間的特色,除上述口沿翻轉成折沿的作品外,大衛德基金會的北宋「鈞窯瓶」和一件據說出土自開封附近的「北宋瓶」,雖然口沿作唇邊的處理和翻轉成彎弧的折沿不同,然而腹部的形制卻可視為和汝窯瓶差不多同時期的作品。

插圖1、北宋 定窯白瓷劃花蓮紋瓶國立故宮博物院收藏

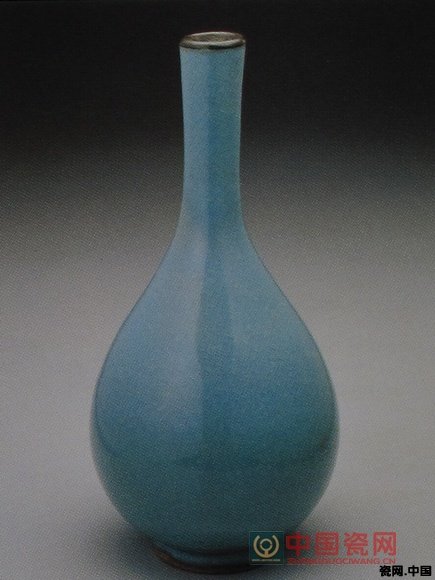

特別是以器形的演變來觀察,汝窯長頸瓶和金元之際的玉壺春瓶之間,存在一個由渾圓圓腹逐漸轉變至梨形腹的變化過程。亦即以現在所能掌握的資訊來推測,渾圓圓腹且最大徑位於中間點的作品,其年代比較早,而接在這個組群之后的則是腹部的重心逐漸向下移動,其形制一如國立故宮博物院典藏的「鈞窯天青膽瓶」(插圖2),至今元之際,渾圓腹部的最大徑已移至下緣,而形成如同流行於十三至十四世紀的玉壺春瓶形。

插圖2、金 鈞窯天青膽瓶 國立故宮博物院收藏

「汝窯青瓷膽瓶」器底刻題清高宗御制詩,表現出此件文物曾經乾隆皇帝典藏,只是皇帝或未識此物,在詩中以「生二精陶寔出群」來稱許這件作品,看似將釉色典故指向晚明以來極其流行的章生一、章生二兄弟燒陶的故事。可是在詩題中卻以詠「官窯」來界定此件作品的窯口。(余佩瑾)