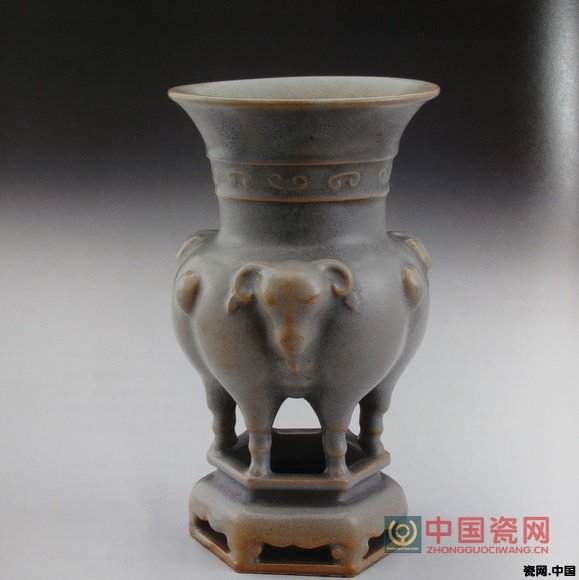

圖15、清仿 鈞釉三犧尊

十八世紀

高20.6公分 口徑12.6公分故瓷017858

侈圓口、長頸,腹塑三羊,六只羊足分立於三角形臺座上,臺座中空,下黏平板,頸飾弦紋兩道,中間以泥線堆貼出云紋一周,器底未施釉,露出淺黃色胎土,六角尖端,出現顏色較深的墊痕。全器造型與傳世汝窯及目前所見河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土品皆不同。器表施罩一層青釉,釉色藍中泛黃,口沿、邊稜、云紋及羊首釉薄之處,無不明顯地泛出土黃色,此點亦和北宋汝窯青中泛藍,釉薄處微帶粉色的光澤完全不同。或因如此,除早期出版品如《參加倫敦中國藝術國際展覽會出品圖說》、《故宮瓷器錄》和《故宮宋瓷圖錄》曾一度視為汝窯之外,一般并不以汝窯相稱。

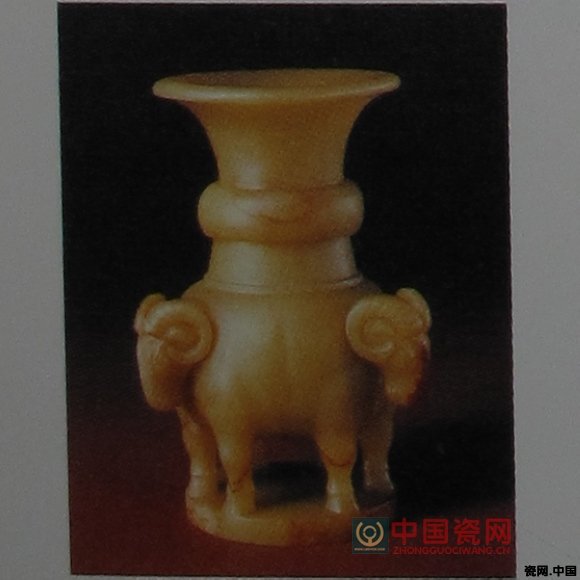

關于此件作品的定年及產地,今日或皆以范冬青的文章為據,以為三犧尊產制於十八世紀的宜興窯。范冬青在文章中指出:三犧尊無論在形制、紋飾、燒造工藝和釉的呈色等各方面,皆顯露出其和傳世汝窯不同之處,特別是三犧尊頸部裝飾的正反云紋,因經常出現於清雍正至乾隆時期的瓷器上,更透露其為清代產品的可能性。而無獨有偶的,三犧尊的造型因相似於北京故宮典藏之乾隆款「和闐黃玉三羊尊」(插圖1),以及胎釉特征與仿鈞釉作品相似,讓她將此件作品看成是清乾隆中晚期由浙江宜興窯生產的仿鈞器。

插圖1、和闐黃玉三羊尊北京故宮博物院收藏

事實上,早於1969年,由John Ayers依據Baur收藏的瓷器所編輯的圖錄中,已將一件造型相仿的作品定為十八世紀宜興窯的產品,無論范冬青對三犧尊的定年判斷是否與之有關,抑或是來自美國大都會博物館典藏的啟發。從中足以見證此類作品被視為十八世紀產品之說由來已久。而其出自清仿的可能性,除北京故宮典藏之「和闐黃玉三羊尊」足以與之比對外,此類器物與動物身軀相融合的造型,似亦可置於晚明以來因仿古、模古之風鼎盛,導致尊形器出現與傳統不同的變化中來理解。

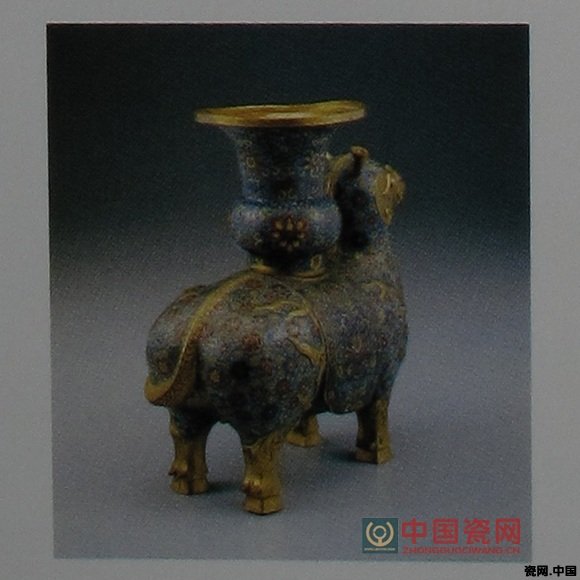

源自於上古青銅器的犧尊,自晚明以來,被視為:「規式可觀,自多雅致」。同時,在造型上亦逐漸將一件瓶子放置於動物之上以傳達古代「犧尊」的概念。以傳世品來觀察,國立故宮博物院典藏的清乾隆款「掐絲琺瑯犧尊」(插圖2),似為此一脈絡之下的產物。而與之同步發展的「象首三足銅爐」(插圖3)則展現出另一種器物和動物相融合在一起的不同造型。該件作品雖然鑄印有「宣德年制」款,但從器身流露出來的風格來看,「象首三足銅爐」或產制於十六至十七世紀。而三犧尊,在造型上亦已將尊形瓶和三羊相融合,表現出相似脈絡之下的創作。然而,三犧尊造型中形如渣斗的器式,在頸部長過腹部,且口徑大過腹徑的比例上,非但不同於明代的渣斗,反而相似於十八世紀的作品。

插圖2、掐絲琺瑯犧尊國立故宮博物院收藏

插圖3、象首三足銅爐國立故宮博物院收藏

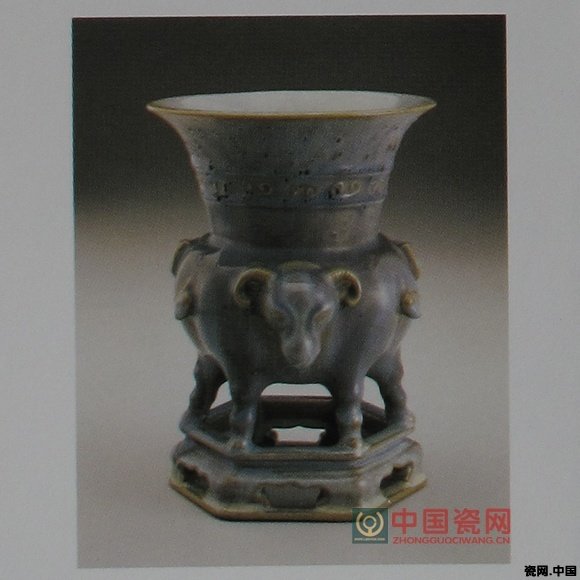

除此件三犧尊外,國立故宮博物院另亦典藏一件「仿鈞釉三犧尊」

(插圖4),這兩件作品,乍看之下非常接近,比較之后,卻又發現在造型和施釉的處理仍然存在若干細節上的差異。如「仿鈞釉三犧尊」底座之下不在加固一塊平板,該件作品又因施釉不均勻之故,模塑的羊首在眼、耳、角以及羊尾反而較三犧尊來的清晰、突出。加上「仿鈞釉三犧尊」釉質本身為流動感極強的乳濁濃釉,濃處藍中帶綠,薄處呈現褐紫色。以及全器口沿之下氣泡多處破裂,形成斑點狀的漬痕。凡此粗造的施釉狀況及釉質特征,更讓三犧尊在相形之下顯得施釉均勻,而突顯出釉色藍中泛黃的特質。

插圖4、仿鈞釉三犧尊 國立故宮博物院收藏

同樣在燒造方式上,三犧尊底板無釉露胎,說明其以墊燒法燒造完成,而「仿鈞釉三犧尊」底緣出現六個顏色相仿的長條狀痕跡,則暗示其出自支燒法的可能性。兩件作品無釉處所顯露出來的不同胎色,也說明他們產燒自不同的窯口。依據范冬青的看法,「仿鈞釉三犧尊」可能燒造自廣東。而此件三犧尊的釉,在顯微鏡底下乳濁釉質而流動緩慢,氣泡的形狀以及分布在釉層中的現象也和汝釉不同,反而接近鈞的特色,而透露出其亦為仿鈞釉之作的可能性(插圖5)。但因浙江金華鐵店窯以及廣東石灣的仿鈞釉作品與之不同,故此件作品很可能如同范冬青所言,產燒自宜興窯。盡管如此,三犧尊端整的造形,以及它分別流露出和北京故宮「玉三羊尊」、臺北故宮「和闐黃玉三羊洗」(插圖6)相似的作風,其或與十八世紀清宮仿古的風尚有關。

插圖5、仿鈞釉三犧尊之顯微攝影 國立故宮博物院收藏

插圖6、玉三羊碗 國立故宮博物院收藏