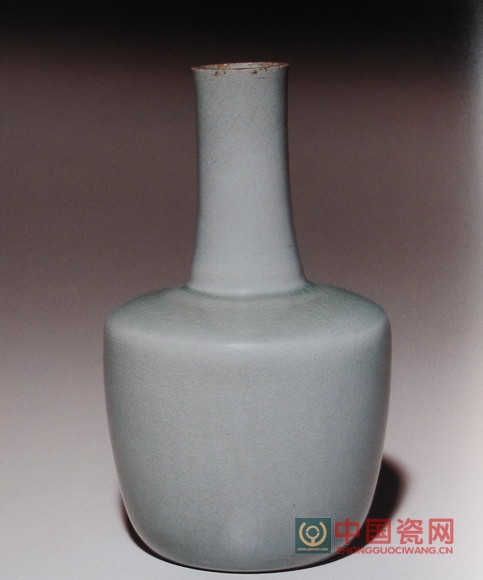

圖24、北宋汝窯 青瓷紙槌瓶

十一世紀后半期——十二世紀早期

高20.5公分 口徑4.0公分足徑8.7公分 故瓷4371

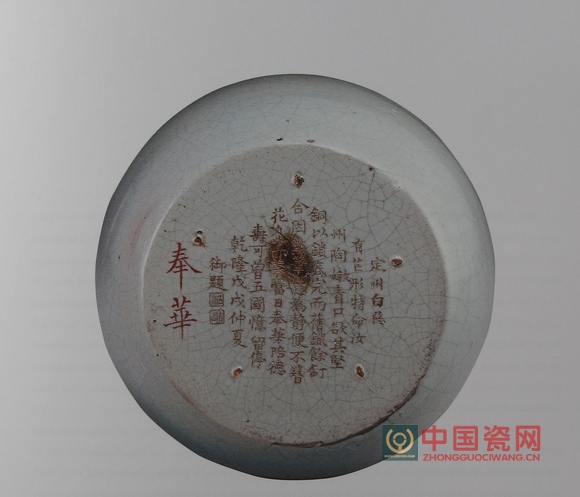

圖24底、底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1776):「陶得純青生二城,果然色質勝難兄。綠銅試看守口器,書座堪思防意成。簪朵雅意名意蕊,稱懷已自息心旌。足釘薛暴誠何礙,詎以微瑕棄美瓊。」乾隆丙申仲春月御題。鈐引二:「三」,「隆」。

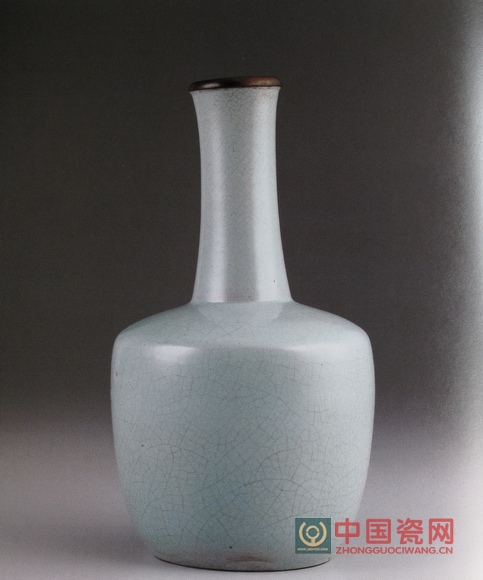

圖25、北宋汝窯青瓷奉華紙槌瓶

十一世紀后半期——十二世紀早期

高22.4公分 口徑4.4公分足徑8.6公分 故瓷17856

圖25底、底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1778):「定州白惡有芒形,特命汝州陶嫩青,口欲其堅銅以鎖,底完而舊鐵余釘,合因點筆意為靜,便不簪花鼻亦馨,當日奉華陪德壽,可曾五國憶留停。」乾隆戊戌仲夏御題。鈐印二:「古香」,「太璞」。

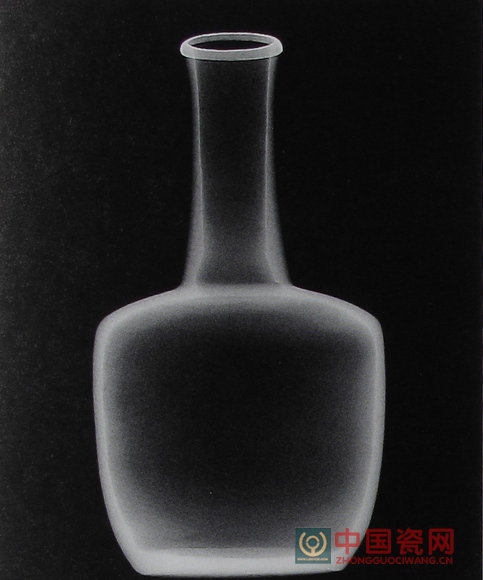

國立故宮博物院收藏兩件汝窯紙槌瓶(圖版24、25)其形制類似,皆圓口微奢,細長頸,斜寬肩,圓折為上豐下斂腹,平底無足,口部皆已損,編號為故瓷4371的銅扣已失。薄胎上施滿淡灰藍色釉,釉多腴潤。薄釉處透明見香灰色胎,在光線照射下,呈現淡淡的粉紅色和密布的淺黃色細紋。底周有芝麻支釘痕五枚。以手撫器表,胎體多有不平整處。然而X光片(插圖1)所攝影出的紙槌瓶器壁厚薄勻稱,足見工匠技術熟練;細品其釉色,亦見因年歲而已呈黑色點狀縮釉多處。

然而此工藝上的不盡完善,并未影響到其整體所呈現出的安靜典雅氣質。對於汝器有缺陷美的賞析,清高宗乾隆亦將此情懷表達於刻銘中,刻在故瓷4371器底的詩句中,詩云「足釘薛暴誠何礙,詎以微瑕棄美瓊。」紙槌瓶支釘的缺陷,雖然被認為是一種瑕疵,但并未影響到清高宗乾隆對汝器整體美的珍視。乾隆對古陶瓷遐而無礙的鑒賞及珍惜的心情,謝明良已提出了詮譯;并解譯乾隆對「有瑕」古陶瓷的補救措施,鑲銅扣即為其中一種方法。此亦可由紙槌瓶的御制詩「綠銅試看守口器,書座堪思防意成」及故瓷17856的「口欲其堅銅以鎖」讀出乾隆以銅扣來補強及美化已損的紙槌瓶口沿,并藉此銅扣以防不小心再次被損的用心。院藏故瓷17856紙槌瓶的銅扣依在,而故瓷4371的口沿邊有不平整的露胎表面,且由口沿邊一圈類似膠著劑的痕跡來看,過去也應鑲嵌有金屬扣。口沿不平整現象的產生應為成器后,器物被切磨而造成。據謝明良的考據,乾隆十九年(1754)皇帝曾下令磨去一件哥窯洗破口的一部分,并鑲銅扣以固定。

早在90年代謝明良已強調院藏的紙槌瓶應該為盤口槌瓶器的看法。此亦可由1987年河南寶豐清涼寺出土了相仿的盤口槌瓶(圖版23)及傳世高麗青瓷槌瓶,其長頸、斜寬肩及上豐下斂腹的造型,與院藏槌瓶型似,且有盤口的情況得知。

其實有關汝窯紙槌瓶,學界討論甚多的是底款「奉華」兩字。器底上,乾隆皇帝的御制詩道:「當日奉華陪德壽,可曾五國憶留停」點出「奉華」(劉妃)與南宋高宗的關系。又因院藏品中尚藏有仿汝釉奉華尊(圖版16)及汝窯青瓷奉華碟(圖版33),而器上「奉華」兩字所在的位子、字體風格及成字工藝皆有所差異,也因此令學界對「奉華」器所屬者及成字年代有諸多討論。根據文獻《六藝之一錄》續編十二卷的記載,南宋高宗寵妃「劉夫人…內翰文字及寫宸翰,…善畫,上用奉華堂印」;卷四百六又記:「奉華堂乃宋高宗內待劉夫人所居之室也,高宗所得珍秘悉令掌之。用此印鈐識,然非極品不輕用也。」的說法。而目前學界多采用「奉華」堂為高宗時德壽宮的配殿,為高宗寵妃劉夫人所用的看法。最近學者以銘文所在的位置、書體風格,并比較定窯傳世品有「奉華」、「禁苑」等銘文的藏品,且籍由倫敦大衛德基金會藏的汝窯盤盤銘「壽成殿皇后閣」等來談「奉華」銘的鐫刻時代,認為院藏汝窯奉華尊及奉華紙槌瓶為清代后刻,而奉華碟的字體古樸有南宋風格,應為南宋的琢款。

由文字的布局來看,故瓷17856瓶底的五個支釘中間刻有乾隆御制詩及款,詩的左側刻有「奉華」楷書名。詩及款的文字共分九行,為首及結尾皆為四字,其它七行以最高的支釘點為中軸點,左右兩邊平均分配詩句,使文字的連線形成一個圓形,此為乾隆朝在御制詩的刻琢上常見的布局構思,是有計畫性的。而刻於詩左側的「奉華」銘亦有計畫的呼應,以左上方支釘點為起首,字體大小適中的刻於器底的左側中間。再「奉華」字體風格上,紙槌瓶的字畫結構圓轉勻正、字體布局嚴整,清代中后期的館閣體。而不同於「奉華碟」銘(圖版33)平直勁瘦的字體雖居器外底的中間,但位子偏高,為一種較隨性的布局概念。整體上,無論字體或布局的表現方法,「奉華碟」銘皆較接近本展中「丙蔡」款小蝶的「蔡」字的構想,或亦為南宋刻款。

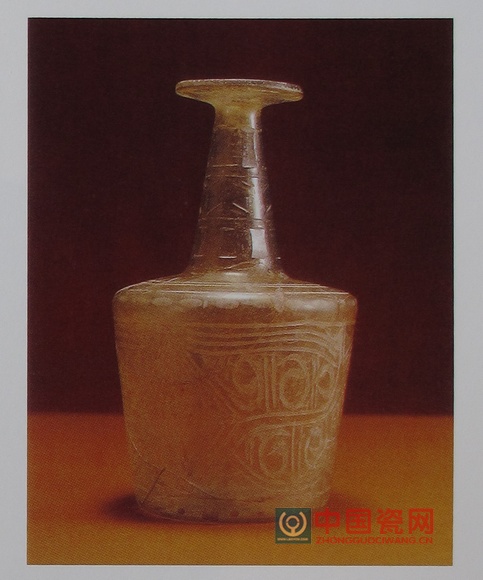

汝窯紙槌瓶原型的來源可追朔到九至十世紀的伊朗及埃及的玻璃工藝,為流行於九到十二世紀間的玻璃作品。因瓶的器型長頸,斜方肩如一把槌,西方學者再二十世紀因其型,稱其為「槌瓶」,此或借用中國早在明代已用的「紙槌瓶」一稱而來也說不定。Stefano Carboni猜測此為伊朗泥沙布爾特的玻璃制品,器用途可能為裝油或酒。有些學者則認為盤口,細長頸,大腹的瓶子,適宜裝薔薇水。

雖然目前尚無法得知紙槌瓶於宋代的用途,但北宋宮廷使用西亞貢入的玫瑰水,文獻上記載極多。《鐵圍山叢談》卷五:「奉宸庫者,祖宗之珍藏也。政和四年…并奉承俱入內藏庫。…大食國薔薇水雖貯於玻璃缶中,蠟密封其外,然香猶透澈…灑著人衣袂,經十數日不歇也」。《宋史·大食傳》至道元年(995)載「來獻薔薇水二十琉璃瓶」。文獻上雖然并無記載來獻的薔薇水以何類玻璃瓶來裝盛,但紙槌瓶有可能為裝薔薇水的其中一類瓶子。

紙槌瓶的器型到達東亞的其中一條路線為經由東南亞海路而來,1997年印尼海域發現的lntan號即出土了許多紙槌瓶殘器。與此批玻璃器同出的尚有北宋初年的青白瓷、白瓷及越窯系的青瓷等。依筆者之見,此船的年代應在十世紀末至十一世紀的北宋初年,由其裝載的器物來看,海運而來可能為玻璃紙槌瓶輸入中土的一條路線。

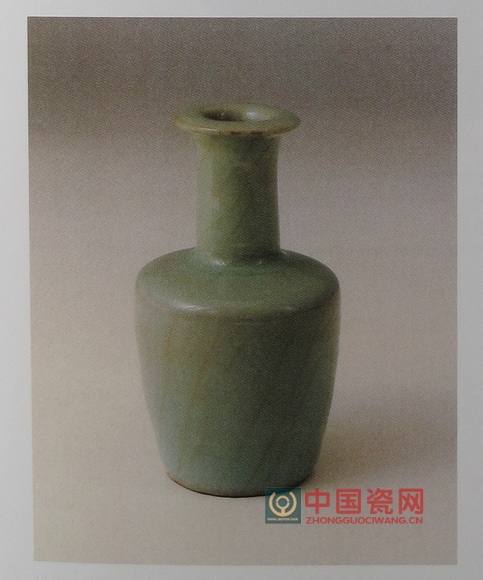

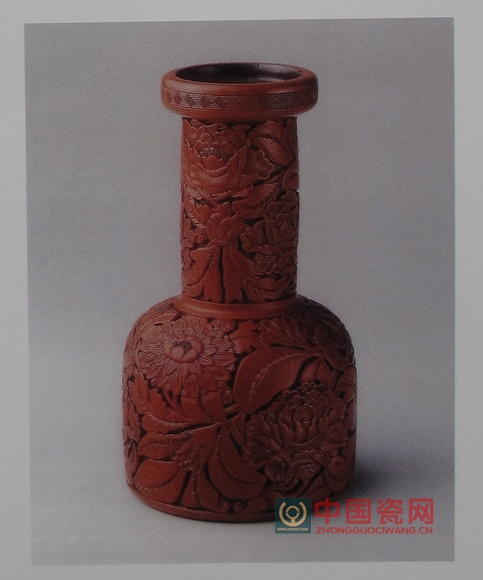

而於中國境內,1986年內蒙古奈曼旗,最晚在1018年入葬的遼陳國公主與駙馬合葬墓出土的玻璃紙槌瓶(插圖2),置於尸首所在的墓后室,可能為生活日用品;1983年天津薊縣獨樂寺白塔上層塔室亦出土的玻璃紙槌瓶。由此得見玻璃紙槌瓶最晚在十一世紀初已進入宋朝北方的遼境內。而且前陶瓷紙槌瓶以十二世紀的汝窯器為最早見,且從此開始被中國陶工取型燒成陶瓷器。關于陶瓷仿玻璃器的記載,見於《新校本北史·列傳》卷九十,其中記載何稠曾以綠瓷仿玻璃器:「何稠字桂林,…善琢玉。稠年十余,遇江陵平,隨妥入長安·仕周,御節下士·及隋文帝為丞相,召補參軍,兼掌細作署·開皇中,累遷太府丞·稠博覽古圖,多識舊物·波斯嘗獻金線錦袍,組織殊麗·上命稠為之,稠錦成,逾所獻者·上甚悅·時中國久絕琉璃作,匠人無敢措意,稠以綠瓷為之,與真不異…。」而隋唐時期的青瓷力求青綠,如越窯系所燒的秘色瓷等,通常認為是追求青玉的質感,而此紙槌瓶器型為仿玻璃器的一個例證,在釉色上,中東生產的玻璃紙槌瓶亦常為青綠色,此或為仿玻璃器之故吧!同時或之后的朝代,紙槌瓶持續的被燒造,并亦以不同的材質。如院藏中尚有青綠色的南宋官窯紙槌瓶(插圖3)、扁圓身的定窯白瓷紙槌瓶、天藍的龍泉窯龍耳或鳳耳瓶等,而明朝亦有雕漆花卉紙槌瓶(插圖4)的制作。成為一種仿西亞玻璃紙槌瓶而來的中國器物類型。(陳玉秀)