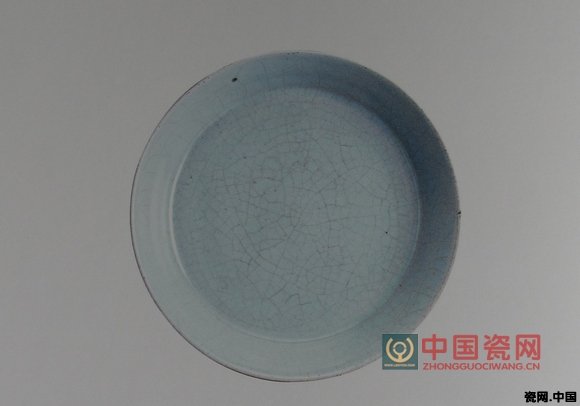

圖34、北宋汝窯青瓷盤

十一世紀后半期——十二世紀早期

高3.9公分 口徑14.8公分足徑11公分 故瓷017850

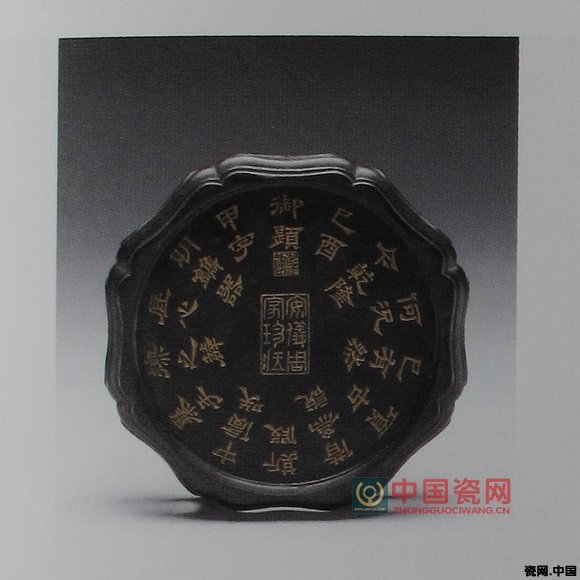

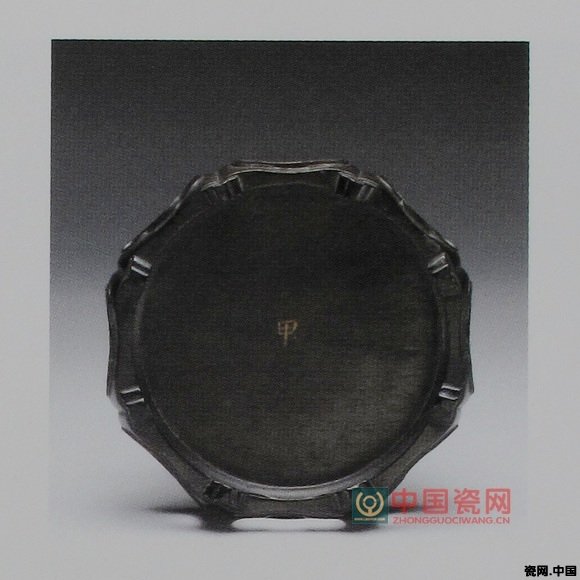

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1789):「甲字明鐫器底心,撫之薛暴手中侵,笑似假借為說項,古已有然何況今。」乾隆巳酉御題。鈐印一「古香」。中心刻篆書「甲」字。

此件作品底部留存支燒痕,底心題刻篆書「甲」字。它曾是「中國藝術展覽會」(Thelnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,於1935年前往英國倫敦皇家藝術學院展出。造型和故瓷17854(圖版1)雷同。盤子的弧形圓壁自底足順著口沿斜直而上。平形底,圈足微外撇,形成具有金銀器風格的「捲足」。相似的作品組群亦見於北京故宮博物院的典藏,以及河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發掘中。

環繞著「甲」周圓,題刻乾隆五十四年(1789)的御題。從「甲字明鐫器底心」,以及對照故瓷17854底部「底心鐫甲字,先得此同然」的描述,得知此「甲」字極可能刻題於乾隆之前,而且皇帝所看到刻有「甲」字款的作品或不只一件。除了御制詩之外,伴隨此件作品傳世至今的木座,底部刻有「安儀周家收藏」的款識(插圖1-1,1-2),透露此件作品進入清宮收藏之前,曾經是清初大收藏家安岐手中之物。

插圖1-1、北宋汝窯青瓷盤木座正面國立故宮博物院收藏

插圖1-2、北宋汝窯青瓷盤木座底部國立故宮博物院收藏

至於,「甲」字的含義為何?對清高宗乾隆皇帝而言,「甲」字讓他聯想到《周禮·考工記》中形容物有瑕疵的「薛暴」和「髻墾」兩個辭匯。所謂「薛暴」是指釉面的傷缺,而「髻墾」是指胎骨的缺陷。清高宗於乾隆三十七年(1772)接觸到「北宋汝窯青瓷盤」(故瓷17854,圖版1)時,深為一種「出陶無髻墾」的完美器型所吸引。至乾隆五十四年(1789),再面對「北宋汝窯青瓷圓洗」時,雖然「撫之薛暴手中侵」,然而一與當時的新制品比較,立刻油然而生連古代文物都可能出現瑕疵更何況今日制品的感慨,一語道出乾隆皇帝以古為貴的鑒賞觀。(余佩瑾)