寫生是搜集創作素材的手段,是一種基礎技法訓練。寫生活動中,可以具象地描繪自然物象。照相是真實記錄自然物象的另一種手段。不論寫生畫稿還是人像照片,都可作為刻瓷藝術的一個類別。人物刻像藝術就是以轉瞬間定格的素材為原本,以刀鑿代筆,經過構圖、立意、提煉、夸張、取合,在陶瓷器皿上刻畫出更有精氣神的藝術形象,使作品超于現實,美于原版。

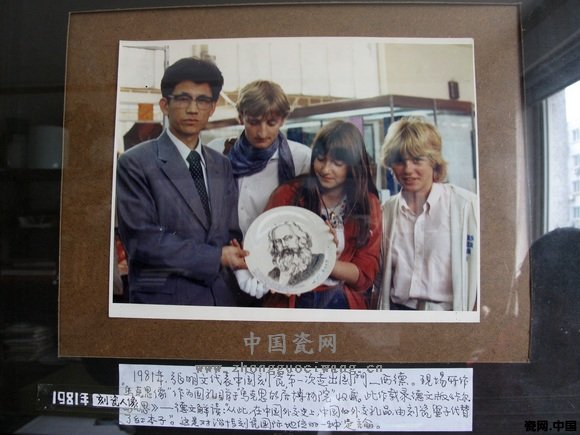

1981年,我應邀去前德意志聯邦共和國舉辦刻瓷藝術展,這是中國刻瓷藝術第一次走出國門,走進西歐。那時柏林墻還沒有拆除。

“馬克思像”是我在前西德期間應我國駐前西德大使館的特意安排為“馬克思故居博物院”現場制作的。故居位于特利爾市布呂根街10號,是世界各國政治家、旅行家必然拜訪之地。院內除了展出了馬克思的生平業績,還陳列著世界各國贈送的藝術品,可比性很強。因此制作必須慎之又慎。原來陳列的是黑白照片,發須絲絲分明并有梳理痕跡;衣料質地清晰可辨;前胸竟占了整張照片的四分之三。在瓷盤這個有限空間里,合理的布局尤為重要,務須重點突出頭部,五官比例要準確,更要注意整體結構。為把握形象的逼真、準確,我在手法上采用中國畫渲染法(鐫刻)和西洋畫法(鑒刻),將發須組成塊面,用渲染法過渡,面部用扁鑿法過渡。這樣刀法明顯,既避免了“花”的感覺,又能表現出面部肌肉的規律。值得一提的是:偌大的前額及高聳的鼻梁競不動一刀一鑿,計白當黑,舍取合理,事半功倍。這樣的處理手法,保留了瓷面的固有特點,使無光的畫面與有光的釉面形成對比,更突出了馬克思剛毅、嚴峻、智慧的形象。這是我第一次在國外眾目睽睽之下完成的第一件人像刻瓷藝術。在隆重的贈獻儀式上,我接受了最高禮譽——由馬克思故居博物院院長簽名的“馬克思出生證”。

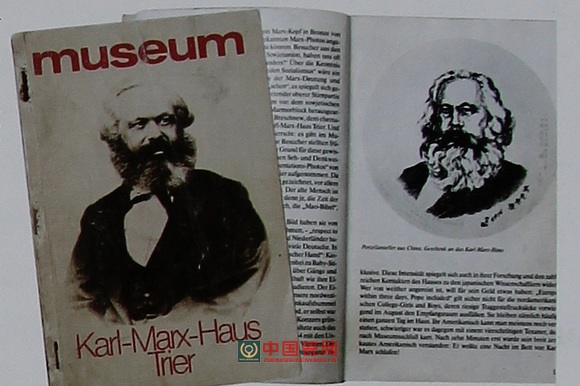

馬克思像刻瓷盤被編錄德文版《卡爾·馬克思》一書。

1981年在西德為“馬克思故居博物院”刻像留影

馬克思像刻瓷盤被編錄德文版《卡爾·馬克思》一書。并由前西德經濟部長拉姆斯多夫訪華時轉交于我,文中記載:“從此,在中國外交史上,中國的外交禮品由刻瓷盤子代替了紅本子。”這是對中國刻瓷藝術的首肯和國際地位的認可。

各民族的審美觀念雖都有某種傾向,但在任何事物中總包容著真實的內容、善的宗旨和美的形式。作為藝術形式,夸張是作品的靈魂,無夸張就不成為藝術。泰國國王的小女兒“朱拉蓬公主和威拉育中尉結婚照”刻瓷盤,在一定程度上打破了繪畫藝術的常規。公主的“披帶”是由五顏六色的寶石鑲嵌和金縷銀絲交織而成,這是泰國貴族婚禮的主要特征,不可舍掉;照片上的夫妻一站一立,上下差距太大,兩人視線也不一致;若突出“披帶”就會喧賓奪主,突出頭部又顧此失彼;為求得整體的統一,做了大幅度調整:

將站與坐的上下差距縮小,便于突出頭部。

將平行改為前后,合掉背景,以擴大空間。

調整兩人視線,以求得形與神的統一。神不能不借適當而準確的形來表現,一定的形必然寄寓著一定的神,也就是說,人物的神氣必須通過外形表現出來;外形里面必須寄寓著人物的氣質。只有夸張,才有生動的真、善、美。公主的口形笑露牙床,唇紋略大。鑒于民族的審美觀,在征得外交部同意后,將口形做了必要的調整。夸張后的整個面部效果形神兼備,也不失其民族習俗,兩個形象微笑于明目皓齒之間,置身于特定的環境——婚禮。

對公主“披帶”的色彩處理,可謂是一次超法度、超規律的嘗試,因為不可能把那么多顏色都逼真的用上去,所以“刪繁就簡”、“因勢利導”,只刻出寶石圖案的結構,不加任何顏色,巧用瓷面的固有色,借助刀鑿撞擊瓷面而出現的晶體反光現象。在一定的光源條件下,更顯得金碧輝映,無色勝有色“器具質而潔,瓦缶勝金玉”這種效果是揣側不出來的,也是任何繪畫形式所不能比擬的。

泰國國王的小女兒“朱拉蓬公主和威拉育中尉結婚照”刻瓷盤,