中國傳統藝術形式極為豐富,蘊藏之大是任何國家不能比擬的,這是我們中華民族的自豪。在陶瓷藝術創作中,片面的迎合西方藝術,盲目追求國外的某種題材是要不得的。國外的藝術流派不能勝數,但長久的并不多,往往是大起大落,瞬間更替。究其原因,還是作者與對象的關系,還是民族文化底蘊的緣故。

1982年,第十四屆世界博覽會在美國田納西州諾克斯維爾市舉辦,中國政府首次參加世博會。我作為中國刻瓷藝術界的代表也是第一次在世博會亮相。不少美國人喜歡把自己的房子刻到瓷盤子上,海律斯夫婦就再三邀請我去他家畫速寫,愿以高價刻制一只瓷盤。夫人年輕時是諾克斯維爾市第一夫人,也是一位收藏家,是當地有影響的人物,我很慎重!待制作完畢結算以后,夫人盛情,我由團長和翻譯陪同應邀出席了在她家主辦的午宴,賓主已入座,夫人問我喜歡用刀叉嗎?我隨答在中國我習慣用筷子,主人突然離去,開車去華僑商店買來一雙筷子,結果所有賓客一律用刀叉,唯獨我自己使用了中國筷子!

席間,我通過翻譯(北京外國語學院的周宏光老師)問夫人,你喜歡這件作品嗎?她連連夸獎說:“盤子和房子一樣珍貴,看到了盤子就想到了中國的刻瓷藝術家。”

第二天,這次活動以大篇幅圖文發表在《田納西新聞報》首要位置。

世博會期間,美國漫畫家奧托斯蒂先生主動為我現場畫像,他善意地把我穿著的銀灰色西裝改畫為中山裝;把我的書法“不到長城非好漢”七個中文字畫成了美國版的“甲骨文”。只有民族的才是世界的。

巴普洛夫曾經說過:藝術不是充饑的面包,不是嚇麻雀的稻草人,是啟迪人們心靈的鑰匙。但首先是充饑在前,要活下來。過多的商業藝術活動可能影響大手筆大藝術的創作,但藝術也絕不能與商業化對立起來。

在美國工作期間,為國家創外匯5萬美元。

隨著國際藝術交流的深入,我們的一些工藝美術品和陶瓷制品上復制了不少世界名畫,如:大衛的《勒卡米埃夫人肖像》,安格爾的《宮女》,瓦平松的《浴女》及《茶花女》等,紛紛進入“尋常百姓家”。不妨仔細觀察,這些品類的收藏者并非由衷的欣賞和愛好,而是寫著有“獎”字或“紀念”字樣發給的紀念獎品,它們起到了潛移默化的作用,也印證了藝無國界的哲理——越是民族的東西越有生命力。

刻瓷與世界名畫相結合,筆者曾在美國田納西大學藝術系做過一次嘗試,目的可以說是“投石問路”。題材改編自《夏娃日記》中亞當夏娃偷吃禁果的那一段情節。

這是美國著名畫家萊勃孚和著名幽默作家馬克吐溫筆下的故事。作品展出后,引起較長時間的爭議,褒貶皆有,有人競風趣地問我,你是不是天主教徒?藝術系教授馬蒂森誠懇地說:“還是你的‘弄玉’好”。

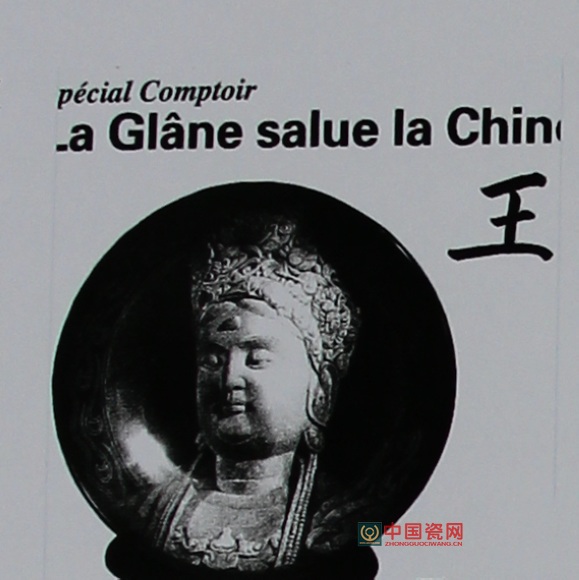

我問好在哪里?他說:“你刻的女人不再是斜眼削肩的女人,不再是被風吹倒的女人,是地地道道的中國女人”。相形見絀,盡管美國的藝術范圍包容性之大(抽象的,甚至是荒誕的),仍然趨愛于陶瓷之國的傳統藝術。1996年,我在瑞士舉辦展覽時,當《日月觀音》刻瓷盤與金發碧眼見面的時候,媒體蜂涌而至,瑞士《羅蒙報))以半個版面刊登此作,還在旁邊用中文正楷書體寫了個“王”字。無論怎樣去解讀,這件作品也是刻瓷之王了。“民族藝術要達到人類追求的高度,才有世界性”。

一邊是大西洋彼岸的美國,一邊是阿爾卑斯山山脈的瑞士,面對東方文明的誘惑,其余皆不屑一顧。因此,藝術總是以它無聲的語言,溝通、啟蒙人類的審美意識。對于工藝美術的創作,既不要“唯洋唯上”,也不要“妄自菲薄”,每個民族都有它的傳統習俗和審美觀念,首先作者自己要感動,自己都不感動如何去感動別人,作者要有激情。“擇中國文化遺產,融以新機”。學習民族精華,光大民族遺產,弘揚大道文化,少些謀略文化。文化和藝術,不論東方的還是西方的,都有著漫長的歷史積淀,都有一定的保守性、排他性,反對的東西,正是自身缺少的東西,就要去學,去交流。藝術門類之間也是如此。