自1994年12月16日開始為美國F&G公司設計17個品種的餐具畫面,到1995年5月正式簽約合同,從設計、提樣,幾易其稿,終于贏得了“上帝”,一次訂貨300萬件。檢點教訓,拾遺補缺,以饗讀者。

(一) 誰要想從美國人的生活習俗、欣賞、崇尚中摸索總結出一套規律來,實在是太難了,起碼在短期內不容易,美國人的崇尚是隨意的,浪漫的,他們經常按照自己浪漫的想象去挑選、購買物品,好多現象常常把人弄得眼花繚亂。比如:青年人穿的牛仔服,故意剪破,用刀子劃開,搞成“玲瓏剔透”的樣子,甚至在臀部裸露兩個大洞,卻備受年輕人的垂注;老太太滿是皺紋的臉上涂著腮紅,打著眼影,戴一頂別致的遮陽帽,帽邊別一束鮮花,身著艷麗的服裝,也頗為“迷人”;至于被人選購的陶瓷制品,就更五花八門了,除了規整度較高的器皿之外,諸如象形的動物浮雕、植物花草浮雕、人體部位浮雕產品等等,都占很大的比重。簡言之,美國的陶瓷市場是偌大的一個“萬國陶瓷博覽會”。這也許是因為美國200年和中國5000年的傳統差異,也許因為東方文化與西方文化的區別吧!

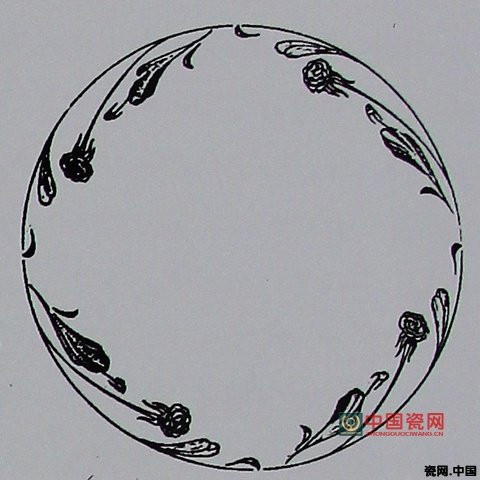

(二) 所設計紋樣的結構中,都是由若干曲線組成的,任何一個小結構的方向都是由整幅畫面的主結構線(枝、葉)確定的,在主線之內,往往還要有一些傾斜的小零件(花苞),這些小零件的作用,都是由許多不同的影響決定的。為了達到預想的效果,必須讓這些不同的線和零件分布得平衡得當、相互補償,而不是使所有結構分布變成一堆亂七八糟的交叉網。

紋樣結構線的生命力必須與器皿造型相得益彰,二者缺一不可。比如把一個簡單的正方形旋轉45°,就成為一個菱形,但給人的視覺感是不一樣的,前者感覺是靜止的,穩定的,而后者就有強烈的運動感。同樣的四條線組成的圖形,其視覺效果截然不同。一組適合紋樣組成的邊花與器皿相結合,它就顯得輕盈、活潑,若行云流水,使人產生浪漫的想象。

一套餐具紋樣的設計,除了讓客戶橫挑豎揀,還有一個讓生產廠家接受的問題。這也涉及到工藝操作、產品質量和成本核算的問題。客戶最初提出兩個條件:一、盤子周邊要3組花;二、花與花之間的銜接處空隙要小。廠家則認為,目前貼花工藝水平和季節溫差等原因不便操作,要求周邊用4組花,紋樣銜接處空隙略大,便于大批量生產。

根據這兩種不同的要求,如何現實地對待雙方利益?唯一的出路就是用完美的藝術形式和理論根據達到美觀、優質、適用的目的。經五易其稿,采用主線連貫三葉兩花,平衡分布,互相補償,線面呼應,用一片小嫩葉間隔圓周線的銜接處,欲斷則連。這樣既不失紋樣的連貫性,又便于廠家保質保量的加工生產。藝術為媒,友好榷商,雙方終于達成紋樣結構的認可。

(三) 在陶瓷顏料這個龐大的家族里,它們的色相品種不亞于常用的水彩、水粉、國畫、油畫顏色。唯一不同的是,陶瓷顏料必須經過適當溫度的烤燒才能呈現出正確或理想的色相。由于專業的緣故,部分新研制的品種,暫用編號代替,也礙于普及與直觀。不少著名畫家在使用陶瓷顏料作畫時,由于不習慣特殊的調色膠、調色油,落筆總不那么得心應手,尤其不能直觀地去分辨色相。一旦烤燒出窯,才大呼其糟或驚嘆之妙!

一套理想的畫面設計,關鍵有二:一是要有個理想的骨架,二是有理想的色彩。隨著國際交往的日益頻繁,加之電視廣告、美術展覽、時裝表演、室內裝飾、陶瓷展評和星級賓館等多媒體的信息傳遞,浩如煙海的顏色成員漸漸被人們歸類欣賞、運用。至于流行色的準確與否,只是市場預測的差異。

經反復推敲,在這組餐具紋樣骨架上,大膽借用了紫、紅、藍灰、綠、黃的間色。采用過渡色相、重疊層次、呼應位置的手法,其效果脈絡清晰,重量分布得當,和餐具的固有色融為一體。在最后談判簽約時,美國F&G公司的PATRICK C.LEE先生毫無保留地說:“這組畫面的餐具在美國很暢銷,希望到明年(1996年)能簽約800—1000萬件。”

客戶情誼融融,廠家志趣濃濃。由于廠家生產能力所限,只簽約了300萬件的合同。

一種產品,只要有人訂貨就是市場,就是風格,就是特點,尤其在今天。半年來,為了達到訂貨的目的,在設計提樣過程中,進出口業務部采取了一流的組織,并在春節前兩天派人連夜赴京趕航班發送樣品,目的是絕不給客戶延誤在美國的訂貨會日期。

一個新課題的階段性完成,總讓人覺得“紅花綠葉總相宜”。藝術是高雅的,是物質的閃光點綴。既要服務于神秘美艷的“時裝模特兒”,也要服務于那些“平頭百姓布衣人”,這是藝術工作者責無旁貸的任務。

刊登于《山東陶瓷》1995.4