我剛從美國(guó)芝加哥辦展回廠,驚悉藝術(shù)大師劉海粟先生與世長(zhǎng)辭的消息,百感交集,潸然淚下。腦際閃現(xiàn)著與海粟大師相處并聆聽(tīng)大師對(duì)陶瓷藝術(shù)諄諄教誨的那段往事……

1983年11月8日,我剛參加美國(guó)世界博覽會(huì)歸來(lái)不久,大師與夫人夏伊喬女士在市政協(xié)主席曲相生陪同下來(lái)到淄博瓷廠參觀,我接通知參加了與大師的座談。我做夢(mèng)也未曾想到,能與學(xué)貫中西、藝通古今的國(guó)際藝術(shù)大師劉海粟坐在一起。

初冬時(shí)節(jié),簡(jiǎn)陋的會(huì)議室并無(wú)取暖設(shè)備,大師身著翻領(lǐng)軍黃大衣,體軀偉岸,眉發(fā)浩然,看不出他已是88歲高齡。他嚴(yán)峻中透出和藹,目光不時(shí)環(huán)視著我及同齡者。在座談中,他對(duì)陶瓷藝術(shù)的精辟見(jiàn)解,顯示著對(duì)各類(lèi)藝術(shù)的堅(jiān)韌追求,字字句句無(wú)不表現(xiàn)出剛烈豪邁的性格;在座談中,他學(xué)識(shí)淵博,志趣高潔,一席話令在座的無(wú)不發(fā)自內(nèi)心的崇敬。

他謙虛地說(shuō):“我不是研究工藝美術(shù)的,我愛(ài)好工藝美術(shù),我收藏了不少陶瓷資料,文革中被破壞掉了。瓷器傳統(tǒng)要研究,對(duì)古人不能只模仿,要懂、要研究、要發(fā)展。明代的成化、正德到清康熙、乾隆、雍正的瓷器值得研究,到了嘉慶反而繁瑣。不要從幾個(gè)老樣子畫(huà)來(lái)畫(huà)去,要重視、要研究,我寫(xiě)過(guò)一本法文版的書(shū),有兩點(diǎn)叫做——古到幾點(diǎn),新到幾點(diǎn)。藝術(shù)要真實(shí)、簡(jiǎn)練,講究韻味和大膽創(chuàng)新。”

他深入淺出、結(jié)合實(shí)際地提出自己的見(jiàn)解:“瓷器與繪畫(huà)是很有韻味的,創(chuàng)作要大膽落筆,小心收拾,建議要高度重視收藏資料;要建立瓷譜,搞出本廠、本地的陶瓷工藝美術(shù)瓷譜來(lái)。”

他語(yǔ)重心長(zhǎng)地提出:“一切生活都要做美化,也要不斷提高自身美的修養(yǎng),給人以美的享受。”至此,廠方請(qǐng)留墨寶,他興致尚濃,欣然為廠書(shū)題“與古為新”四個(gè)大字。

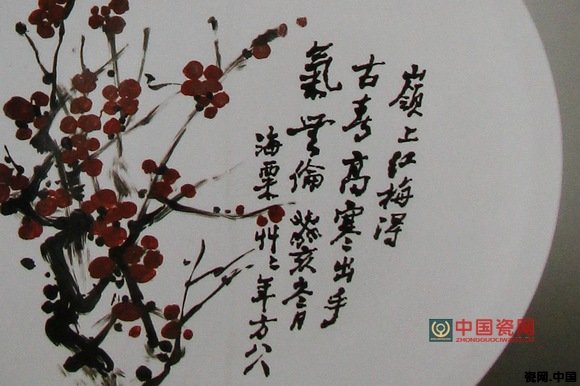

作為晚輩的我,永遠(yuǎn)銘記當(dāng)時(shí)的一情一景:我靦腆而膽妄地從家里抱來(lái)一只大瓷盤(pán),斗膽提出請(qǐng)大師作畫(huà)合作,他憑著純真的心懷和對(duì)下一代的厚望,欣然揮筆,直接在瓷盤(pán)上作畫(huà)。不一會(huì)工夫,流芳溢馥的紅梅躍然盤(pán)中,并書(shū)題“嶺上紅梅得古春,高寒出手氣無(wú)倫”。然后我精心奏刀,把大師的畫(huà)作刻雕出來(lái)。之后十幾年來(lái),每見(jiàn)此作,總激動(dòng)不已,激勵(lì)著我對(duì)藝術(shù)不懈的追求。

1991年11月16日,趙志浩省長(zhǎng)率孔子文化展代表團(tuán)赴香港展出,其中“孔子及七十二圣賢肖像》刻瓷均由淄博瓷廠制作。在展出結(jié)束的前一天,作為96歲高齡的大師,不顧年事已高,乘坐輪椅前往觀摩,在73件作品前連連稱贊,并為孔子文化展題寫(xiě)“影響之大,震撼之深,向所未有”的雋永條幅。

11年前,大師在淄博的短暫留住,先后留書(shū)“聊齋聲名震四海,一代文宗昭遺愛(ài)”,“殉馬奇跡天下無(wú)”,尤其為市少年宮題寫(xiě)的“真氣流衍”,更道出了他對(duì)淄博古文化的期望和追求藝術(shù)的真諦。

尊敬的劉海粟大師,您啟碇藝術(shù)之巨輪,駛完您近一個(gè)世紀(jì)的人生旅程!你的音容笑貌永遠(yuǎn)活在我們心中!您的丹青巨作永遠(yuǎn)激勵(lì)淄博陶瓷藝術(shù)的騰飛!

您客居香港,魂歸故土。企盼您在天之靈,神游敖空之時(shí),不妨俯看淄博地域,又是您筆下的一幅壯觀畫(huà)面!

大師:淄博人民永遠(yuǎn)懷念您!

刊登于《淄博日?qǐng)?bào)》

1994.8.13